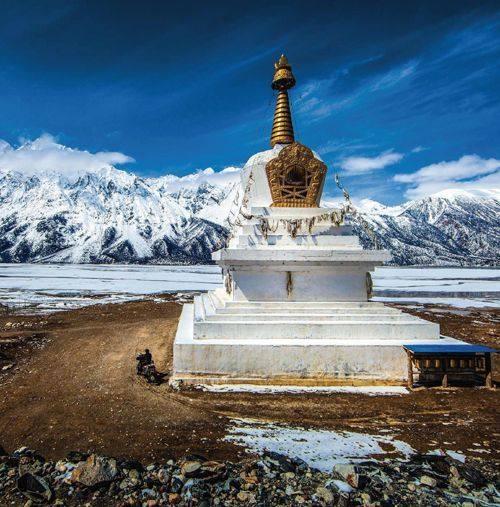

然烏鎮來古村:冰川下的人家

陳莉莉

這個叫來古的村落美麗而安靜,它乖乖地待在神秘的來古冰川下。你若尋它,需爬坡、經湖、走山,待你疲勞至極終于看到它時,相信已經筋疲力盡——不過,這里的美景不會讓你后悔。在這里,極少的村民會極簡單的漢語,而當你真正走進他們的生命軌跡里,你便開始放不下了……

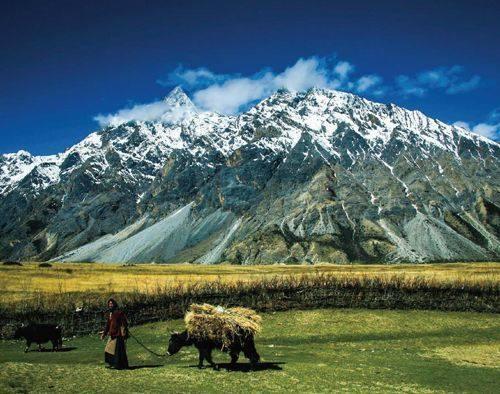

沒有人知道這個四周都是冰川,叫做來古的村落究竟存在了多少年。來古村沒有村志,它所隸屬的然烏鎮也沒有這方面數據的顯示,老村長更說不出來。只知道若干年,兩千年或者三千年前,這里是“珞巴人”的聚居地,有一天,一群粗獷魁梧的康巴人無意間打獵來到這里,逐漸地,珞巴人被趕走,爭強好斗、能歌善舞的康巴人,展現出他們頑強的生命力和征服欲望。

“來古”最開始的意思是“山門”,后來演變為“世外桃源”——我更愿意稱它為“山門之內的桃花源”,因為在這里,有我的睦居,有我最可愛的學生們……

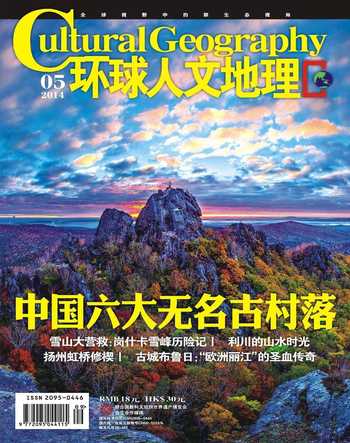

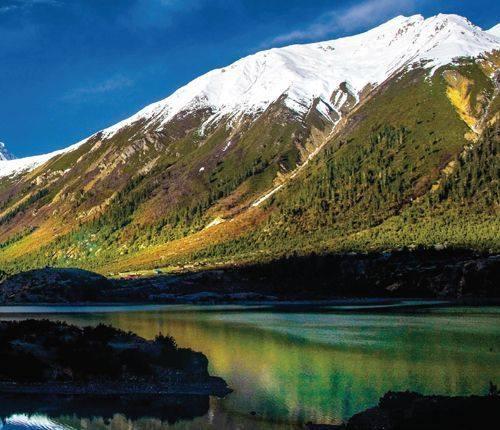

冰川下的村莊

2012年年初,我來到西藏,輾轉抵達這個叫來古村的地方,村里93戶人家,散散地分布在各個角落,還有那山腰、山尖上,他們的房屋已摒棄了藏式房屋的傳統特色,房子都是藍色或粉色的屋頂,鮮艷的顏色成為“那里有村莊”的醒目標志之物。

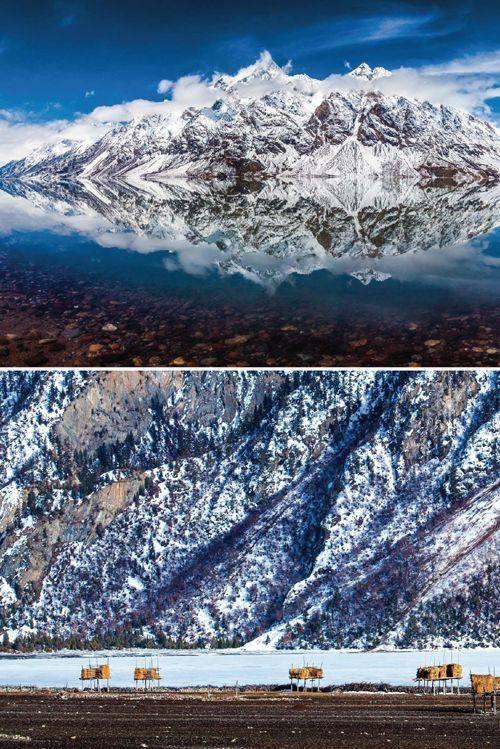

來古村是一個坑洼之地,這里有夾著雪花的冰川之風,也絲毫不缺乏經過玻璃過濾后依然勁頭十足的高原陽光。作為有著5個自然村的行政地,來古村在西藏再平凡不過——無論是它擁有的人口,還是它的整個生存業態。

村莊里地廣人稀,家與家之間咫尺又遙遠。來古鎮一共93戶人家,共593人,包括一個一直想將戶口遷移出去,但卻未能成行的叫“赤赤”的人——一個大媽告訴我,村子里的居民已經將他開除村籍了,因為他對雪山“不虔誠”。所有村民的資料統計起來,據今為止,來古村最高學歷為初中,我曾經嘗試著與初中畢業回來的學生交流,但他們說不出很完整的超過五個字的漢語。

來古村只有小學,小學中又只有一、二年級,三年級以后他們就要到鎮上去上學。連著上兩周課,連著休息4天,稱之為“大星期”。我到來古村時,村里有7個初中生畢業回家,只有兩個女學生考上昌都地區的高中,其中一個讀了幾天后就哭著回來了,說“學不會”,另外5個學生全部回到村子里,有兩個跟著村里念經好的人的學念經,其他的三個不知道現在要干什么,將來要干什么,整日在村中閑溜達。

我的學生——也就是來古村全部正在讀書的孩子,一共83個。你不要奇怪他們的皮膚都是黑黑的,換成你曬一個冬天的太陽,也會變成這樣;你不要奇怪他們的手腳都是黑黑的,冰川上接下來的自來水真的很冷,換成你你也下不了狠心每天洗手洗腳;你不要奇怪他們的衣服都是黑黑的,學校沒有大城市里的塑膠跑道、水泥看臺,哪兒暖和他們就在哪兒坐,盡管地上還有豬屎和牛糞……

他們上學,真的很艱難,作為一個城市人想不到的艱難。

每天起床之后,如果天氣太冷,我會來到操場上,帶著那些冷得瑟瑟發抖的孩子們跑圈,一邊跑一邊背誦課文:“頤和園是一個美麗的大公園……”孩子們嘴里哈著白氣,跑得很開心,光溜溜的手,光溜溜的腳脖子,一雙破舊的雙星足球鞋,甚至很多孩子沒穿襪子。從來古冰川上吹下來的風能夠刺進骨髓。帶著他們奔跑我很想流淚,只能大聲地跟他們一起背課文,這樣才能分心,才能止住即將從眼眶里滾落下來的淚水。

每天早上,孩子們起床之后會就著涼水洗臉刷牙。水溫很低,真的很低,我每天早上也這樣刷牙洗臉,起碼半小時,手都涼得徹骨。孩子們吃完早飯都會在教室里準備上早自習,哈著手,跺著腳御寒。膽子比較大的孩子,會敲開老師的宿舍,拿一個地上撿來的飲料瓶子,求老師灌一壺開水暖手——如果我以后的孩子也用這樣的方式御寒,我恐怕會嚎啕大哭。

他們想學知識,他們想見識外面的世界,開水,只是他們的最低要求。

小村的生活學習態度

在來古村的每一個早晨,我幾乎都是在孩子“莉莉老師”的叫聲中驚醒的。因為爸爸媽媽要外出砍柴——由于要去很遠的學那措地區,他們必須很早地起床,往往是有一個人站在村委會門口那深深的崖邊,吹巨型海螺,隨著巨型海螺發出渾厚悠長的集結號,大人們便出發了——而我的學生們,也跟著爸爸媽媽起得很早,所以他們會在凌晨來到學校,了結我的睡眠。

來古村的孩子們其實并不好學,他們甚至不習慣去教室里上課,總是跑在校園里,或者躲在學校外面,讓他們進教室是一件很痛苦的事情。無論他們在哪里,對于去教室的提議,總是完全否定的回答。

藏族孩子學漢語,極像我們學英語——更情愿寫,而不愿意讀;更情愿一直寫那些“a、o、e”,而不愿意觸及漢字。寫漢字的筆畫順序,完全不是所謂的正確順序,你教他們正確的順序,他們說“哦,好”,但是再寫的時候,依然是他們自己的順序。對于剛剛學會的字,會跟著你非常正確讀出來的,你再問他們,他們就又完全不知道了。

我知道,這都是區域決定的。他們想要接觸外面的世界,他們很多人去過的最遠的地方就是縣城,當他們聽說我去了拉薩之后都會流露出羨慕的眼神,纏著我給他們講拉薩——一群西藏的孩子纏著一個北京人給他們講拉薩,的確有些諷刺。他們不知道北京有多遠,成都在哪里,上海是什么地方。因為教室沒有投影儀,我只能在黑板上畫一個中國地圖,標注出他們想要問的任何地方。是的,我沒能力帶他們去看看北京,看看鳥巢……

對他們說,好好學習,有一天,老師回北京時,帶他們一起走。孩子尼瑪問,北京?坐拖拉機去么?我說,不是。他問,摩托車么?我說,不是。我說,飛機,他茫然了,我說,火車,他更不懂了。我張開雙臂,模擬飛機飛的樣子,再用手從空中劃一道,于是后來他一直在問我,莉莉老師,今天這樣嗎?他張開胳膊——我說,今天不這樣。

他們最愛的是體育課,盡管凹凸不平的球場上經常會有豬糞、牛糞,甚至我帶著孩子們跑圈的時候,會有一頭母豬悠然自得地在上面覓食;孩子們跑步的時候,用“一窩蜂”來形容都已經太整齊——畢竟蜂群也是有紀律的;我曾經試圖給他們講解一切體育運動的規則,他們全部點頭表示聽懂了,但是轉身就抱著足球跑,或者放下籃球踢。

但是你沒辦法生氣,因為他們很可愛,盡管他們的名字很難記,但是我記住了很多,甚至從他們那里學會了很多藏文。說句大言不慚的話,我現在的藏語水平突飛猛進,就像我皮膚的顏色向著古天樂甚至奧巴馬的顏色突飛猛進一樣。

每天下午放學后,我都會寫日記。看到我拿來了電腦,他們開始湊過來,一句一個“莉莉老師”地叫。尼瑪指著電腦問,莉莉老師,電視么?我說,電腦。他疑惑地問,電腦?有電視么?然后他們會緊緊挨著我,看我不停地在那里“劈里啪啦”地敲著字。外面陽光透進來,每天這個時段是一天中的黃金時段,因為有陽光,一切因此溫暖、安逸。

坐在陽光里,不需要看時間,只要你感受到了強烈的涼意,便知道太陽已經落到山那邊去了。來古村沒有夕陽,世界從很暖很暖的樣子,會突然降到零下溫度。好在我的教育很管用,孩子們總是會在日落前聽話地回家,他們不再像以前那樣,好似突然放開了的烈馬那樣忙不迭地四散而去,而是順順的,三倆結伴地回去,毫無疑問,這樣安全了許多……

睦鄰與過客

在來古村,我結識了一幫熱情的睦鄰。

比如強巴次林的姑姑。某天她來找我,拿來了兩顆用塑料包起來的白菜菜心。我推辭著說不要。但是她聽不懂,她在那里說著什么我也聽不懂,只知道她還是往我的手里送。老村長群培后來告訴我,如果村民送你東西,你盡量收下,你不要他們就會心生難過,或者自卑,會以為你看不上他們的東西。

我的睦鄰不僅是人,還有動物。每天晚上,冰川的大風都會在村中肆虐。這個時候,躲在我不寬的宿舍里是最舒服的,好歹有燈,好歹有墻可以擋風。睡覺之前生一爐子火,床上插著電熱毯。我通常會把一床毯子拿下來,裹著它們在爐邊烤火,不管外面狂風暴雪——我的睦鄰老鼠總是在這個時候來拜訪,似乎村子里就我和它睡得很晚,我動一下,它也動一下,我有一個大動作,或者大聲音,它也會有一個大動作或者大聲音。有它陪伴,這個學校的夜晚一點都不害怕,反而增加了幾分情趣。

早已被大家歸入“來古村村民”的我,也多次以“本地人”的身份,接納著過客。

中科院田師傅是令我印象最深的人。他是來考察來古冰川的,他告訴我,如果規劃終稿如期出臺,三年之內,冰川下的來古村也會被規劃入“然烏來古冰川國家公園”,那時,現在只有人、房屋以及牛馬的村莊,會有柏油路、酒店、咖啡館,還有直達冰川的橋梁。那時的來古村,會被更多的人知道。

隨著大部隊撤退時,考察隊將補給蔬菜都送給了村民,田師傅在興奮的村民手里幾乎是奪下了一包蔬菜,他對村民們說:“我得留下來一點,你們得給我留一點下來,我要給學校的老師,那小姑娘也要過冬”——另一個考察隊員告訴我,田師傅從冰川二號營地回到村里的那一天,對他們說了一個晚上的我,說這要是我閨女,肯定早就給拽回去了,這是什么地?什么環境?

田師傅留下的菜里竟然還有豆腐,雖然它被凍成硬的了,但對于我來說,這實在是難得的食材。燉上一鍋紅燒豆腐后,我又提了一些菜去了村委會,每次有這些意外收獲的時候,都要送一點到村委會,也算是對他們平時照顧的答謝。

送菜時偶遇到了群培村長,與他聊了會天。問他說,村子有多少年了?他說,算不清楚了。我說想給來古村做一個村志,想后來人知道這個村子的歷史,什么樣的時間段有什么樣的事情發生,為什么?有什么樣的后果。知道什么樣的時間段,誰在執政這個村子。不同時間的執政人,他們也有自己的記載。群培說,可以,你看著編吧。

我無語,知道這個計劃估計要暫時擱一擱了。