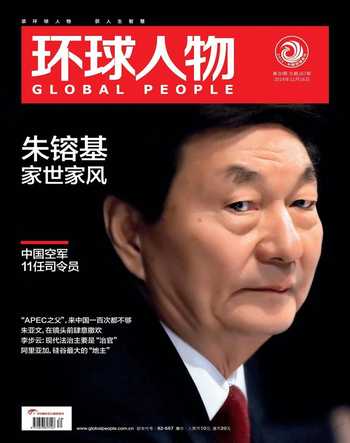

朱镕基家世家風

李靜濤 朱東君 許陳靜

夫婦退休生活豐富,熱衷慈善

2014年10月,國務院前總理朱镕基因為一條新聞再次引起人們的關注與懷念。胡潤研究院發布了《2014胡潤慈善榜》,在100名上榜的中國慈善家中,只有3人不是企業家,其中朱镕基“自2013年以來,共捐贈善款2398萬元”,在榜單上排名第六十位。胡潤研究院稱,這些錢是朱镕基退休后出書所得的版稅,悉數捐給了實事助學基金會。

11月初,環球人物雜志記者就此事向人民出版社社長黃書元求證。黃書元說:“朱總理實際捐款數額不止2398萬元,而是四千多萬元,在胡潤慈善榜上的準確排名應在前40名。”黃書元還向記者進一步說明,朱镕基在人民出版社出了3套6本書,即一本《朱镕基答記者問》,四卷本《朱镕基講話實錄》和一本《朱镕基上海講話實錄》,版稅標準是銷售碼洋的10%,至今共計四千多萬元。這些錢,朱總理在出書之前已做出安排,他本人不經手,由出版社轉交給他創辦的實事助學基金會。

實事助學基金會于2013年1月經民政部批準成立,由一支專業團隊負責管理。2013年9月4日,實事助學基金會項目啟動暨首批項目簽字儀式在湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市舉行,捐助資金100萬元,用于設立湘西義務教育學校特困學生救助基金和杰出教師獎勵基金,以及吉首市丹青中心完全小學、丹青中學、河溪中學學生營養改善及食堂設施改造。湖南是朱镕基出生的地方,湘西則是朱镕基少年時讀書的地方,他一直掛念著家鄉人民。

今年7月10日,實事助學基金會福建捐贈項目簽約儀式在福建省龍巖市長汀縣舉行。基金會決定,今年捐資援助長汀縣5所農村義務教育學校800多名學生。實事助學基金會理事長朱蕤在捐贈儀式上說,朱镕基“要實實在在為貧困地區的老百姓辦點實事”,“希望貧困地區的孩子每天都能夠吃上一個雞蛋,一杯牛奶”。他還表示,基金會將在資助貧困學生改善學習、生活條件,獎勵品學兼優學生,鼓勵人才成長,資助改善貧困地區教育設施建設,資助、獎勵貧困地區教師等方面陸續開展公益活動,把朱镕基對貧困地區少年兒童及教師的關愛,原原本本地傳遞給受助者。此后,在教師節前夕,福建省100位教師獲得2014年度“實事助學基金杰出教師獎”。

《朱镕基上海講話實錄》一書記錄了一個細節:朱镕基剛到上海工作,就給自己提出“五戒”,即不登報、不上電視、不剪彩、不題字、不受禮。2003年卸任國務院總理后,朱镕基依然嚴守這五條戒律。唯一的一次例外是2003年9月9日,堂兄朱經冶90大壽,朱镕基寫了兩副賀聯,一聯為“誠信傳家經風雨,廉潔從公冶新人”,聯中巧妙地融入了“經冶”二字;另一聯為“兒孫滿堂萬事足,夫妻偕老百年歡”。朱經冶的父親朱寬浚是朱镕基的三伯父,曾照顧幼時的朱镕基。朱經冶后來長居上海,自從1988年朱镕基當選上海市長后,他就希望朱镕基為他寫一幅字,十幾年也未能如愿。直到90大壽前,因病住院的朱經冶才圓了這個心愿,激動之余,病也好了大半。他說:“镕基為官清正廉明,官風務實嚴謹,平日鮮有為人題詞者,故此兩聯手跡彌足珍貴,殊堪留傳后世也。”

近年來,朱镕基在整理自己的講話稿上花費了大量心血,親自從1500多萬字中選出100多萬字用于編著,但他對別人給自己樹碑立傳的做法仍然極為反感。

《中華詩詞》雜志前副主編歐陽鶴是朱镕基在清華大學時的同班同學。他有感于朱镕基在擔任國務院總理期間處變不驚、為國為民操勞的精神,寫了一首長詩《镕基贊》:“板蕩神州盼俊才,無邊風雨送君來。百年積弱須重振,萬里河山待剪裁……”詩稿在《中華詩詞》2003年第六期發表,并由同是朱镕基同學的宣祥鎏書寫,印成了書法卷冊。

2004年9月,湖南常德舉辦第一屆詩人節,這首長詩被刻在了詩墻上。兩個月后,歐陽鶴特地到朱镕基家匯報了這件事。朱镕基聽后,沉思半晌,走進書房,給歐陽鶴寫下一段話:“歐陽鶴兄:詩書并茂,情誼兩真。贊譽之甚,其實難符。只知辦事,唯愿利民。不求非分,祈勿流傳。”當晚,朱镕基還撥通了湖南省委書記的電話,要求將《镕基贊》從詩墻上撤下來。于是,詩墻上的《镕基贊》不見了。

朱镕基的堂兄朱天池曾對朱氏歷史做過梳理,并寫了一本與朱镕基有關的書。2003年,他專程到上海想請朱镕基過目,結果連面都沒見上。時至今日,朱天池也未能如愿,只好放棄了出版的念頭。

孟子說,君子有所為有所不為。退休后,不題字、不立傳的朱镕基把更多的時間和精力留給了自己的興趣愛好。很多人知道,他是位京劇票友。他自己也說:“我的退休生活很豐富。我最喜愛的是中國的京劇,我現在不單是唱戲,而且還拉京胡,經過勤學苦練、名師指教,我現在拉胡琴的水平比過去提高了很多倍。”

2003年11月,朱镕基回到家鄉湖南。在下榻的湘麓賓館,他專門邀請湖南京劇團琴師張再峰登門,切磋技藝。張再峰回憶說:“他喜歡唱老生,唱得有板有眼,專業得讓我吃驚。”那天下午,從3點到6點,從《甘露寺》《搜孤救孤》到《烏盆記》,二人輪番配對,你拉我唱。第二天,湖南京劇團的藝術家們干脆都來和朱镕基切磋,“又熱鬧了一個下午”。第三天,因為計劃臨時變更,定好的排練被迫取消,朱镕基頗為遺憾地說:“下次還要來唱。”

2006年3月23日,朱镕基來到福州。他聽說福建有個辦了近60年的京劇院,且很多演員都是年輕人,于是剛落腳,就請福建京劇院的演員們過來。院長劉作玉帶去了30多位演員,幾乎都是“80后”。朱镕基請每個演員逐個唱了一段,等演員們唱完,朱镕基一一做了點評:張美超的嗓子好,但還要努力學習!李海寧唱《鳳還巢》,報的是梅派戲,但唱得沒有梅派味道,我覺得她適合唱荀派……演員們由緊張變成了佩服,“沒想到總理比傳聞中還要內行”。臨別時,朱镕基鼓勵說:“我這不是批評,而是真心指出不足,希望你們提高。”

2012年和2014年,朱镕基兩次回到曾工作過的上海,觀看春節京劇晚會,甚至親自編排劇目。他能叫出每位前來演出的京劇名家的名字。網上流傳著一位觀眾在現場用手機拍攝的視頻,當朱镕基現身上海大劇院時,人群一片沸騰,掌聲經久不息。

在朱镕基的身邊,人們總能看到他的結發妻子勞安。勞安是朱镕基的中學同學勞特夫的妹妹。1951年,朱镕基從清華大學電機系畢業后,勞安也進入清華大學電機系學習,成了他的師妹。共同的專業背景為他們相戀提供了條件。巧的是,勞安也唱得一口好戲。

1956年,兩人結婚。朱镕基曾在同學聚會上說:“勞安在清華就讀時,在校醫院生下了我們的第一個孩子——女兒燕來;勞安在進行畢業論文答辯時,肚子里正懷著第二個孩子——兒子云來。”婚后不久,朱镕基被錯劃為右派,勞安堅信朱镕基沒有錯,沒有與他“劃清界線”。

一直以來,朱镕基夫婦兩人不離不棄。有一次,時任國務院總理的朱镕基訪問日本。在一次活動中,主持人問朱镕基:“聽說朱總理什么都不怕,但是對于勞安夫人是除外的。您覺得您的夫人有什么地方令您感到可怕?”朱镕基笑著說:“我根本不覺得她可怕,我覺得她可愛。”主持人又問:“假如您夫人不在這里,您也是一樣的回答嗎?”朱總理說:“當然,表里如一嘛。”

退休后,朱镕基做過一次小手術,切除了一個腫瘤。這個小腫瘤曾讓勞安十分緊張,寢食難安。后來經檢驗,腫瘤為良性,勞安這才放心,并流下了眼淚。

隨著年齡的增長,兩人更是形影不離。無論朱镕基去上海看戲,還是回母校清華大學參加校慶,勞安都默默陪伴左右。

朱镕基的女兒朱燕來本科和碩士都是在中國人民大學哲學系讀的。此后,她赴加拿大深造,獲得薩斯喀徹溫省雷吉那大學的社會學碩士學位,曾在加拿大皇家銀行和蒙特利爾銀行從事證券工作,1997年加入中國銀行。2013年4月,朱燕來出任中銀香港(控股)有限公司副總裁。她的另一個身份是全國政協委員,從2011年開始,她每年都參加全國兩會。

在接受兩會記者采訪時,朱燕來透露,她先是在全國政協的經濟界,后到特邀界,2014年轉到教育界。在她看來,教育是“接地氣的一個領域”,是國家民族的百年大計,關系到千家萬戶;我國經濟貿易發展很快,已是第二大經濟體,但在教育、文化軟實力方面“確實還有一些距離和困惑”。據接觸過朱燕來的兩會記者透露:“朱燕來為人大氣禮貌,雖然言語不多,不太愿意拍照,但也不會回避記者。”2014年全國兩會期間,有記者在午休時間敲開了朱燕來的房門,問她能不能聊幾分鐘,她親和有禮地答應了。不過朱燕來說到做到,幾分鐘后,就示意記者時間到了。

朱镕基的兒子朱云來曾就讀于南京氣象學院大氣物理學專業,后赴美國深造。1994年,朱云來從美國威斯康星大學畢業,獲得大氣物理學博士學位。此后,朱云來轉換專業,用了不到一年的時間獲得芝加哥帝博大學會計碩士學位。畢業后,他先是在安達信會計師事務所擔任了一年的高級會計師,之后又在瑞士信貸第一波士頓公司任投資顧問、高級副總裁。

1998年,朱云來進入王岐山擔任董事長的中國國際金融有限公司(下文稱中金)香港分部,該公司的主要業務是幫助國有大型企業上市。《十億消費者》一書中描述,朱云來還是中金普通管理人員時,努力保持謙和、低調,喜歡編寫關于國有企業財務細節的研究報告。有一年,中金向一家擁有70家子公司的某國有企業提供咨詢,朱云來提交了500頁的報告。

加入中金兩年后,朱云來進入中金管理委員會,2004年出任中金CEO。此時,中國迎來國有大型企業上市潮。朱云來帶領中金幾乎贏得了每一家大型國企的IPO生意,使其成為投資銀行業的佼佼者。

據媒體報道,朱云來以“科學家辦投行”的特點著稱,用數據統計分析來研究相關行業,管理風格謹慎,重視合規。他喜歡穿一雙黑色老頭布鞋,通常下午才來上班,然后一直待到凌晨。

2008年汶川地震中,許多學校建筑毀損,中金為當地捐建了小學校舍。朱云來告訴援建團隊,中金援助的小學質量必須過關。為此,他自學建筑工程相關知識,看了許多專業書籍,還親自參與了改善災區小學校舍建筑設計的討論。

中金內部人士向媒體透露,在中國人壽改制項目上,朱云來立有頭功。他自學精算,帶領團隊把中國人壽的財務數據研究了很多遍,并推導得出中國人壽可以依靠未來自身利潤消化歷史累積虧損的結論,使中國人壽贏得了外界的信任。

據《華爾街日報》報道,中石化在成功上市后開了一個慶祝酒會。酒會上,面對記者不斷提問,朱云來以沉默應對,連自己是否姓朱也不講,并拒絕與記者交換名片。據見過朱云來的記者透露,朱云來最近幾年有所改變,會給記者名片,但名片上的電話號碼是中金的總機。

后來,隨著IPO業務的主力軍從國有企業轉變為私營企業,中金的業績開始下滑。2014年10月,朱云來辭職。有媒體猜測,他未來可能會進入互聯網金融行業。在今年舉辦的中國IT領袖峰會上,朱云來曾提出,互聯網金融最大的特點是無時不在、無處不在,任何數量的人群可以在任何時候、任何地點,完成同一件事。

先祖出自皇室,世代經世濟國,樂善好施

時光倒回86年,朱镕基出生在湖南長沙棠坡朱氏家族。這個源自皇室一脈、官商迭出的名門望族,以其深厚的積淀賦予了這個新生子侄諸多天性:聰慧、好學、性善、剛直。近代湖南人“敢為天下先”的血性和霸氣,也在朱氏家族后人身上留下烙印。

2014年深秋,環球人物雜志記者沿107國道乘車,經過長沙縣城和安沙鎮后不久,便看到了路邊那座熟悉的牌坊。牌坊上面寫著“和平村”,下書“善化棠坡”四字,牌坊下一條平整的水泥路,直通村子深處。這就是朱镕基家族曾經世代居住的地方。

1938年,抗日烽火已起,長沙尚顯太平。朱氏家族在和平村辦起了族學,將祖屋的部分花園改建為校舍,取名 “時中學校”,朱家的人自己當老師,附近鄉鄰的孩子都能來上學。朱镕基就在那里讀過幾年書。

上世紀90年代初,和平村在村口建起一座小學,沿用了“時中學校”這個名字,如今它是當地知名的小學。從校門口步行約半小時,穿過農田、池塘、民居,就看到了當年的朱氏祖屋兼學校。祖屋的舊房子已在上世紀60年代被拆除,如今這座是2006年按原址原貌重新修復的,白墻黑瓦,名為“恬園”,大門兩側刻有“讀書繼世,忠厚傳家”的家訓。村支部書記賀文利陪同環球人物雜志記者走進去,只見數個庭院相連,房屋幾十間。第一進庭院里有戲臺,有轎廳;第二進庭院里有兩層的堂屋,旁邊的小院子里還有一口水井。

村支書說,這祖屋是村里出于對朱镕基的敬愛自發重修的。朱镕基當時并不知情,得知后嚴令不許打著他的名義搞旅游,因此祖屋從未對外開放。環球人物雜志記者見到,這里和南方鄉間許多家族的祖屋一樣,布置了一間文化室,掛有一張族譜。在這張族譜上,最上面的名字是朱原善,又名朱玉堂,是朱元璋的第十三代孫,祖屋就是由他在1854年所建。

置身于雨中的朱氏祖屋,數百年的家族歷史如同綿密的雨滴一樣,匯聚涌落。

1368年,朱元璋在南京稱帝。他共有26個兒子,除長子朱標為太子,第二十六子朱楠早夭外,其余24個兒子全部分封各地為王,以便拱衛江山。第十八子朱楩(音同駢)生于1379年,12歲時封到岷州(今甘肅岷縣)為王。4年后又改封云南。朱元璋給每個兒子都取好了此后二十輩的排輩字眼,給朱楩這一支的是“徽音膺彥譽,定干企禋雍,崇禮原咨訪,寬镕喜賁從”。

明仁宗朱高熾繼位后,朱楩遷至湖南武岡。1450年,朱楩去世,謚號“莊”,史稱岷莊王。

此后,岷王一支一直在湖南武岡繁衍生息。直到約200年后,李自成、張獻忠起義反明,攻陷武岡,朱氏子孫四散逃離,第八代企字輩中的一人隱去輩份名,改名朱小魯,遷居至長沙的棠坡,他就是棠坡朱氏的先祖。朱小魯的兒子仍然不敢用朱元璋定下的輩份字“禋”(音同因),取名朱其美。直到他的兒子、第十代朱雍松出生時,局勢已經穩定,才恢復輩份名。此后幾代人都以行醫、教書為生。直到第十三代朱玉堂,朱家家勢再起,成為當地的望族,朱玉堂還獲得了光祿大夫頭銜。不過,真正創下宏大家業的,是他的長子朱昌琳,族名朱咨典。

在湖南省地方志編纂委員會,工作人員為環球人物雜志記者找出一本湖南省志,翻到人物志里記載的朱昌琳一篇,對記者說:“俗話講,‘一部近代史,半部湖南書’,意思是在中國近代史上幾乎所有的大事件中,湖南人都處在風口浪尖上,敢為風氣之先。朱昌琳是朱镕基的曾伯祖父,他的一生正是這一說法的真實寫照。”

朱昌琳生于1822年,“家承儒業,但屢試不第”,在本縣當教書匠,年薪只有32吊錢。后來,他到當地富紳唐亦農家當賬房。不久,他借錢在長沙租了一間鋪房,開了家雜貨店。1845年,湘中農業豐收,谷價大跌,其他人都沒在意,只有朱昌琳拿出所有積蓄,收購了大量稻谷。第二年,長沙大旱,谷價大漲15倍。朱昌琳拋售所囤谷米,賺到了第一桶金。

1864年,朱昌琳遇到良機。兩江總督曾國藩剿滅太平天國后,見江淮一帶戶口蕭條,富商絕少,為招徠鹽商,規定“但有投名領(鹽)票者,概準認運”。清政府實行鹽票制度,商人憑票行鹽。太平年代,商人要拿到鹽票十分不易。如今曾國藩鼓勵領鹽票,朱昌琳“獨見機先,遽請百票”,成立了乾順泰鹽號。不久,淮運恢復暢通,票價猛漲,“初值十金,后賣巨萬”。

后來,湖南人左宗棠出任陜甘總督,赴西北平叛。清政府征集商販,轉運茶葉到陜甘和關外,朱昌琳便在左宗棠等人的支持下積極應征,增設茶莊,將湖南茶葉運至西北各地,盈利日增。1877年,陜西、山西等地發生饑荒,這兩省的巡撫都是湖南人,他們就請朱昌琳幫忙賑災,朱昌琳捐獻了大量糧食。他精心籌劃,用布袋運米,在運米的同時也運去了數萬匹布,這些布被用于制作棉衣在寒冷的北方出售,朱昌琳因此再獲巨利。

但朱昌琳不是一般的商人,他的經商之道是“務審時,如治國”。生逢亂世,面對“數千年未有之大變局”,朱昌琳把經商和救國聯系在一起。洋務運動興起,他就投資辦實業。1895年,長沙第一家近代工業企業“湘善記和豐公司”就有他的股份。他還與人合建了湘裕煉銻廠,開長沙冶煉有色金屬的先河。戊戌變法開始,他就支持變法。1898年,他慷慨資助維新人士。左宗棠稱朱昌琳為“我們鄉的豪杰之士”,只要朱昌琳來訪,左宗棠就走下臺階相迎。

此后,朱昌琳把更多精力放到減免租稅、救濟饑貧、設醫院、行募捐的善舉上,甚至放到公共事務上。從1897年開始,由朱昌琳出資,招民疏導瀏陽河水進入北湖,再與湘江接通,歷經10年才完工,是為新河。新河與湘江匯合處,水面深廣,利于商船停泊,并使湘江東岸、瀏陽河北岸一片沙灘變為良田。新河開通后,湖南官紳稱許他有“儒商”情懷,一致保奏他獲得三品卿銜。1910年,他又獲內閣學士銜。1912年,90歲的朱昌琳去世。

朱昌琳對朱氏家風影響很深。自他往后,樂善好施、經世濟國、關心公序良俗成為朱家的特點。朱氏祖屋對面一直住著一戶姓陳的人家。60多歲的陳華安對環球人物雜志記者說:“朱家是地主,但不是惡霸地主,是好地主。以前村里有窮人家去世,沒有錢安葬,他們家就會提供棺木和石灰。”

朱昌琳的兒子、侄子或因父輩恩蔭,或因科舉,相繼入仕當官,都留下了清正廉潔的官聲。

朱昌琳的兒子朱訪綸在清末擔任資政大夫,還曾在欽辦海軍衙門擔任辦事官。1900年八國聯軍侵華,釀成“庚子之亂”。白蓮教的教眾焚毀教堂,法國教士羅尚德態度兇蠻,要求嚴懲。廣東巡撫聽說朱訪綸有才干,請他出面。朱訪綸據理力爭,激昂陳詞。羅尚德不但知難而退,還稱他為 “中國官場最有血性的男子”。朱訪綸卸任回鄉時民眾用明鏡和白菜相送,以感謝他的清廉。辛亥革命后,朱訪綸在長沙辦起了華實紡紗公司。

朱昌琳另一個兒子朱訪德是光緒十四年(1888年)的舉人,長得高大魁梧,身懷絕技,攀登峭壁危峰如履平地,據說還能咬斷錐針。他在光緒年間任軍事總參議時,重修江寧城附近沙洲,將淤塞多年的河道疏浚一清。他還平反了湖北巡撫端方、安徽巡撫恩銘造成的許多冤獄。

朱昌琳的弟弟朱昌藩,族名朱咨桂,生有3個兒子,小兒子朱訪緒就是朱镕基的祖父。朱訪緒中舉的那年,正是甲午戰爭之年,晚清官場的頹靡已不可挽回。朱訪緒因看不慣官場風氣而辭官回鄉。他繼承家風,凡遇救助旱澇災害等地方公共事務,都積極參與。鄉鄰感慨:“朝廷不能任用朱訪緒這樣有才干的人,十分可惜。如能夠防患于未然,怎會有庚子之亂呢?”

朱訪緒有6個兒子,最小的兒子朱寬澍就是朱镕基的父親。但朱镕基還沒出生,父親就去世了,9歲多時母親也去世了。朱镕基先后由三伯父朱寬浚、五伯父朱學方照顧。朱寬浚之子朱天池,族名朱镕垂,從邵陽水泥廠退休后便在家撰寫家族歷史的書稿,他曾接受環球人物雜志記者采訪,并用一段話總結了朱氏家族的為官之道:“十五世諸祖均取朝廷功名,為官清正,世勵清操,為民辦實事,戒奢糜,崇儉約,忠厚孝友,和宗族,睦鄉鄰。醇風美德,世代相傳。”

朱天池在談到童年的朱镕基時,評價是六個字:“寡言笑,愛讀書。”10余歲時,朱镕基跟隨五伯父朱學方離開和平村,遷入長沙郊區,就讀于崇德小學。1941年2月,朱镕基考入廣益中學 (今湖南師大附中),這是當時長沙最富盛名的私立中學之一。

環球人物雜志記者在湖南師大附中看到了一份名為《湖南私立廣益中學學生學籍簿》的檔案復印件。檔案顯示,在畢業考試中,朱镕基名列第一,11門功課有7門得到滿分100分,平均96.27分,拿到了全班54人中的“一號文憑”。對朱镕基的畢業成績,當時的校長曹孟其頗感驚奇,因而破例將其存入學校檔案。

朱镕基在公民課(即政治課)上的成績尤其優秀,畢業考試得了滿分。當時教公民課的老師彭應梅知識豐富,每次講課旁征博引,學生課后需要花費很長時間來消化。彭應梅還給學生列出了大量的課外讀物,包括盧梭的 《民約論》、孟德斯鳩的《法意》等。同學們回憶,當時真正通讀了這些課外讀物的,恐怕只有朱镕基一人。朱镕基的同學、任弼時的堂弟任儼曾說:“當朱镕基以國務院總理身份訪美時,我在電視里看到,他和記者談起與美國國務卿奧爾布賴特唇槍舌劍辯論人權問題。我不禁想,當初他讀 《民約論》 和 《法意》諸書,是否想到,將來會用其中的知識和美國的國務卿辯論呢?”

朱镕基在廣益中學時的宿舍是一棟兩層的樓房,一樓住女生,二樓住男生。二樓的地面很簡陋,用木板鋪成,木板之間有不小的縫隙。一次,有名男生泡完腳,從縫隙里看到正好有女生在樓下,就把洗腳水澆下去。樓下的女生被淋濕,引起樓上男生們一片哄笑,只有朱镕基嚴肅地說:“不要開這種欺侮女同學的玩笑!”朱镕基的堂親朱暢九當時也在廣益中學讀書,他回憶說:“朱镕基從來不談無聊的話題,他關注戰局。”

隨著戰局吃緊,廣益中學南遷湖南衡陽市常寧縣。日軍在長沙周邊與中國軍隊相持,致使長沙到常寧的交通不便。朱镕基在省立一中的校友、后來曾長期在湖南師大附中校友會工作的退休教師劉磊告訴環球人物雜志記者:“朱镕基當時從長沙返回學校,需要乘船先經過洞庭湖,然后再通過其他水路輾轉到達常寧。八百里洞庭的寬廣給他留下了深刻的印象。成了國家領導人之后,他到洞庭湖視察,看到湖面日漸縮小,還曾感嘆,湖比自己上學的時候小太多了。”

1998年9月,朱镕基視察九江大堤,看著質量低劣的工程,他怒斥九江大堤是 “豆腐渣工程”。此后,“豆腐渣”成了劣質工程的代名詞。據同學們回憶,“豆腐渣”這個詞源于他們在廣益中學食堂常吃的一道菜。戰時糧食匱乏,朱镕基和同學們吃得最多的是磨豆腐剩下的豆腐渣,8個人一桌菜,幾筷子下去,一小盤豆腐渣就只剩碎屑了。

1943年冬天,朱镕基以優異成績從廣益中學畢業,第二年2月,他在長沙楚怡學校 (1938年遷至新化縣) 開始了高中生涯。當時的私立楚怡學校有著從小學、中學到工業專科一套完整的教育體系,在湖南絕無僅有,朱镕基就讀于楚怡工業學校機械科31班。

1944年6月,日軍攻陷長沙,國破家亡的感覺深深刺激了朱镕基。在楚怡學校采訪時,環球人物雜志記者看到了朱镕基2006年在楚怡百年校慶時給母校的親筆信原件,信中說:“我雖然只在楚怡新化校址就讀一個學期,但正逢日本侵略軍攻占長沙,面臨無家可歸之際,國破家亡之感終生難忘。唯愿我之年輕學友發奮自強,刻苦學習,誠信做人,振興我中華民族,實有厚望。”

劉磊告訴記者,后來,朱镕基為減輕五伯父的經濟壓力,投考了免收學費的國立八中。這所學校位于偏僻的湘西花垣縣,朱镕基就在大山中度過了兩年求學時光。國立八中的同班同學楊開卷回憶,朱镕基當時每科成績都在98分以上,尤其是英語,他甚至能背誦《英漢詞典》的部分內容。楊開卷的理科成績不甚理想,經常向朱镕基請教。1982年,楊開卷在報紙上讀到朱镕基在國家經委工作的消息,心想這是不是當年的同學朱镕基?于是寫信詢問,卻沒有得到回音。近10年后,朱镕基被任命為國務院副總理,報紙上還刊登了照片,楊開卷一眼認出這正是當初的老同學,于是再次去信,并等來了朱镕基的回信:“接讀來信,愧何如之。你前次來信,本應及時敬復,當時亦告訴自己,不要忘了,因我已有經驗,上次一初中同學來信因我未及時回復,即遭來信大加譏諷。奈因每日白天會海,晚上文山,不過十二時不能就枕,過了幾天,再也想不起來了。”

日本投降后,朱镕基轉到遷回長沙的湖南省立一中,在26班完成了最后的高中學業。湖南省檔案館保存了朱镕基在省立一中的學籍冊。學籍冊顯示,朱镕基在民國三十五年(1946年)轉來省立一中就讀,監護人仍是五伯父朱學方。

1947年,朱镕基考入清華大學電機系電機制造專業。在當時報考清華大學的眾多湖南籍學生中,他的考分最高,一進校就拿到獎學金。

大學畢業后,朱镕基進入東北工業部,之后一直在國家計委、國家經委等經濟部門工作,直到1987年擔任上海市委副書記。

朱镕基離開和平村后,至今再沒回去過,朱家人也都陸續離開和平村。環球人物雜志記者走訪和平村,見到了村里僅有的一戶朱氏后人——朱镕基的堂侄朱必俊。他今年64歲,在村里開了一家“朱家商店”。一次,朱镕基來到長沙,把同自己平輩的親戚都召集起來見了一面,其中就有朱必俊的母親朱佩群(音)。朱佩群回來告訴大家,朱镕基第一句話就是:“各家親戚,莫找我開后門。”

朱镕基的兒子朱云來10多年前回過和平村,在“朱家商店”買了一串鞭炮,拿到先祖朱玉堂的墳前燃放。那一次,朱必俊的姐姐朱令嫻見到了朱云來,并留下一張合影。“是在時中學校里面拍的,朱云來還問朱家做了哪些好事。”朱必俊說。

在湖南省地方志編纂委員會采訪時,環球人物雜志記者也曾聯系過朱镕基的另一位堂侄,他在長沙市開福區黨史研究室工作過。他在電話里說,總理專門叮囑過朱家的后人,不要打著他的旗號辦事,也不要因為他的事接受采訪。“總理對我們的叮囑,我們肯定要記著。”

朱镕基當國家經委副主任時,三伯父朱寬浚的兒子、堂兄朱經冶去北京看望他,兩人在談話中訂下了君子協定:只要朱經冶知道有人要找朱镕基辦事,或是托朱經冶轉達,朱經冶一律幫助擋駕。后來朱镕基調任上海,兩人在上海見面,朱經冶對朱镕基說:“我不去看你,驚吵你,也不找你麻煩,別人包括我自己的兒女,也不讓他們去找你。”那次談話持續了兩個多小時。最后,朱镕基風趣地對朱經冶說:“你高興,肚子不餓多留一會我不反對,但我不會留你們吃飯。”

在擔任上海市長時,朱镕基還曾當著朱經冶夫婦的面,對時任上海紡織局黨委副書記的堂侄朱匡宇說:“我在上海一天,你就不要想升官。”果然,朱镕基在上海任職期間,朱匡宇沒有變過職位。

有一年,朱家親戚打算修墳,寫信問朱镕基是否將他母親的墳一并修整,但被婉拒。朱镕基在信中說:“關于為我母親修墳之事絕不可為,傳揚出去影響更壞。顧念之情,心領不盡。”直到今天,朱镕基母親和高祖父朱玉堂的墳墓依然十分破舊。

朱經冶說過一句話:“朱镕基今天的性格是祖傳的。”5年中,環球人物雜志記者兩度探訪朱氏家族故地,對這句話有了更深的感觸。一個家族得美名不易,得惡名容易。有許多人慕名而來,希望看一眼朱氏祖屋,卻在緊閉的門前懷著敬意離去。人們對朱氏家族的敬意,實際上是對剛直、仁愛的朱氏家風的敬意。這樣的家風,值得一代代后人珍視。