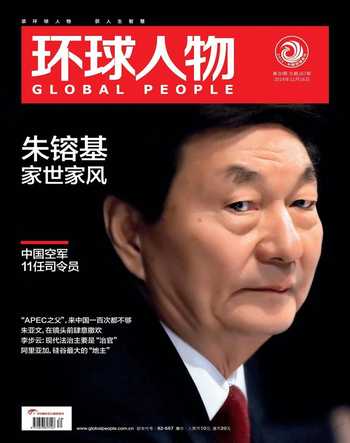

李步云:現代法治主要是“治官”

盧楚函

李步云,1933年生于湖南婁底,1965年畢業于北京大學法律系,師從法學泰斗張友漁。30多年來,參與和推動了1982年修憲、2004年修憲、“依法治國”入憲、人權入憲等,2013年倡立“李步云法學獎”。

談到中國當代法制史,有一個名字無論如何是繞不開的,那就是李步云。

他參與和見證了我國一系列重大法治事件;首倡依法治國的方針,提出公民在法律面前一律平等,率先打破法學界思想禁區……為此,他被稱為“敢開第一腔的法學家”,更和江平、郭道暉一起,被尊為“法學三杰”。

如今耄耋之年的李步云,精神爽朗,言語鏗鏘,舉止中依然有著年輕人的熱血。他告訴環球人物雜志記者:“我現在要靠安眠藥才能睡著,不是失眠癥,而是腦子里有很多想法,有創作的沖動。幾十年來我最自豪的,是在研究工作上從沒偷過懶。”就在接受記者采訪前,他還在寫一本學術專著,安排時間去各地講學。

記者和李步云一見面,他就笑著說:“十八屆四中全會召開后,我已經接受了不少采訪,大多是讓我談依法治國的問題,可見媒體和老百姓對法治問題的關心和期待啊。”他還透露,會前全國人大、國務院法制辦等4個部門的人曾專程來找他商討報告的具體細節。

“我個人對四中全會的成果很興奮,報告中提出要全面落實依法治國方略,加快建設社會主義法治國家。專門做出依法治國的決定,在黨的歷史上是頭一次。‘文革’后,在法學界我是第一個明確提出依法治國的。”老人的這份喜悅,一方面是為新政歡呼,還有一層,則飽含著自己近乎偏執狂般的追求終于得以實現的欣慰。

1979年9月,在社科院法學研究所工作的李步云和同事撰寫的長文《論以法治國》在《光明日報》發表。法學界普遍認為,這是第一次明確提出要在我國實行依法治國方針,并從多個方面做了系統論述的文章。李步云跟記者說起了寫作的背景:“那是基于對‘文革’的反思,那場浩劫發生的根本原因就是民主法制極端不健全,肆意侵犯公民權利,把憲法當做一張廢紙。”

十一屆三中全會召開后,思想得到解放,但公開提倡“法治”和“人權”仍需要極大的勇氣。江平評價李步云說:“我最敬佩他兩點:第一是他的勇氣,包括學術上的勇氣;另外,我敬佩他的骨氣。”

1980年初,社科院召開了一次近400人參加的法治與人治專題討論會。在發言中,李步云批駁了“人治與法治結合”的觀點,遭到了很多人的反對。但他始終堅信自己的觀點是正確的,“我從沒懷疑過這點”,李步云自信地說。

李步云認為,法制是法律制度的簡稱,是相對于一個國家的經濟、政治、文化等制度來說的;而法治是一種治國理論與原則,是相對于人治來說的。“任何一個國家的任何一個時期,都有自己的法制,但不一定是實行法治。”

在李步云等法學家的不懈努力下,1997年,黨的十五大進一步將“依法治國”確定為治國方略。1999年,“依法治國”終于被寫入我國憲法。

除了法治,李步云關注的另一個問題就是普通公眾的權利。采訪中,李步云告訴記者:“我在《人民日報》上發表過25篇文章呢。”他和《人民日報》的緣分始于改革開放初期。當時法學界兩篇影響很大的文章,均發表于《人民日報》。“1978年12月6日發表了我撰寫的《堅持公民在法律上一律平等》,稍晚有喬偉的《獨立審判,只服從法律》,這兩篇文章標志著法學界的思想解放開始了。”

“公民在法律上一律平等”這句現在看來已是常識的話語,在當時卻有著石破天驚的力量,成為那個時代法學界思想解放的先聲。文章發表后,美聯社記者羅德里克發通訊說,這是中國共產黨在民主法制上采取新政策的一個信號。

1992年,社科院人權研究中心正式成立,李步云任副主任。從此,他開始系統地研究人權問題,其中很多建議被政府采納。2004年,“尊重和保障人權”被正式寫入憲法。

幾十年后,李步云這樣回顧自己的人生:“我這一生有兩點值得驕傲:一個是民主思想,另一個是絕不說假話。我出了30多本書,300多篇文章,還沒有說過一次假話。”

李步云說,他對于法治的追求也是遵循著自己的人生準則:愛國愛民,勤奮寬容。

“像愛國愛民,這和我的個人經歷密切相關。”說到這,他用右手指著自己難以伸直的左臂,以及斷了一截的小拇指。“我16歲就參加了地下工作,組織‘濟世學會’,秘密印發毛澤東的《新民主主義論》。17歲,我又參加了抗美援朝戰爭,經歷過第一到第五次戰役,3次跟死亡擦肩而過。其中一次是1952年6月,敵人一顆炸彈扔在車上,當場8死7傷,我左手被炸斷,只有筋和皮連著。我覺得國旗上有我的鮮血,我非常自豪。”

1957年,已經退伍的李步云決定考大學。“當時報了10個志愿,排第一的就是北大法律系。其實,當時我連法律是干嘛的都不知道。是一位業已考上華東政法學院的戰友游說我,有句話一下子就把我打動了——‘馬克思和列寧都是學法律的’。”

去北大報到時,李步云說他見到的第一條迎新橫幅標語就是“歡迎未來的法學家”。“從那時起,我就立下了終生從事法學研究的志向。”研究生階段,他幸運地成為法學泰斗張友漁教授的開門弟子。此后,他就一直在張友漁身邊學習做人和做事,直到1992年老人辭世。

李步云的“敢為天下先”,大多得于師傳。“張教授發言寫作,只講真話,不抄襲,不盲從,大膽創新。例如,當人們對‘法大還是黨委大’的問題莫衷一是時,他就明確回答:‘法大。’他認為,黨對司法機關的領導主要指監督司法機關依法辦案,不是包辦代替政法機關的具體業務。”

研究生畢業后,李步云隨北京大學社會主義教育工作隊到北京四季青公社工作,擔任公社工作隊長。他只查經濟問題,從未就路線問題批評過任何一個公社干部。“有一次,公社社長張玉龍痛哭流涕地檢討自己在工作中的一些失誤,我一個勁兒地安慰他不要自責。”

李步云把這些經歷,歸結為自己寬容的性格。“我常在一些聚會上開玩笑地問同事、朋友和學生,讓他們猜我最喜歡的兩首歌是什么?答案是,一首是《讓世界充滿愛》,另一首是《心太軟》。”

1967年,李步云被分配到中國科學院哲學社會科學學部(1977年在此基礎上成立社科院)法學所。此后,他不只推動了法治和人權進程,全程參與1982年憲法的起草和討論,而且多次為中央政治局進行培訓,影響了國策的制定和走向。

相比這些成就,李步云說自己更興奮的是去感受老百姓對法學的熱情,看到法治進步對他們的影響。“前幾天我剛在深圳做了場關于四中全會的法治問題報告,一個小報告廳擠了300多人,很多都是普通百姓。大家這么熱情,讓我看到了國家的希望,看到了法治的希望。”這樣的報告,李步云已經在全國各地做了200多場,“今年我81歲,希望能做到90歲。”

法學,在他心目中的地位,不但崇高,更是一種激情。他曾為自傳寫下這樣的題記:“這是一輪紅日,在他的夢境里噴薄欲出;這是一縷憂傷,在他的思緒里揮之不去;這是一股激情,在他的生命里熊熊燃燒;這是一曲法頌,在他的著述里放聲歌唱。”

數十年來,李步云始終堅守著法治信念,與高層對話、向大眾媒體發聲,將書本中的法學研究轉化為推動我國法治和民主進程的現實力量。當記者問他,是否擔心過這些言論會引起各種爭議,李步云回答得坦坦蕩蕩:“為國家和社會進步,我沒有擔心,也從未后悔過。”

其實,在推動“依法治國”的過程中,李步云雖然思想超前,觀點大膽,但他也在學術與實踐、激進與保守之間保持了應有的平衡。“我寫文章、發言比較慎重。有些東西不是不說,不到那個時候,說了反而起副作用。要在適當的時候提出適當的觀點,還要考慮中央是否能夠采納。有人說我像6點鐘報曉的金雞,分寸和火候掌握得比較好。到現在為止,我還沒有哪個觀點被認為是過于離經叛道的。”

對于當前的法治環境,李步云有著自己的思考。“我們現在社會矛盾多發,這樣一個社會轉型時期,各種利益沖突比較大。怎么解決?那只能靠法律。鄧小平1992年就提出了這個問題。還有一個反腐問題,反腐不僅要治標還得治本。治本就是民主、法治、人權,依靠憲法落實這三大原則。”略做停頓,李步云很干脆地補充了一句:“現代法治主要是‘治官’,而不是主要‘治民’;要將尊重和保障普通人的權利作為基本出發點和落腳點。”

“尊重和保障普通人的權利”,是這位老法學家念茲在茲的情結,而老人更深的憂慮也正在于此,“國內的法治進程還是有一些阻礙,比如舊的傳統觀念像封建主義思想、階級斗爭的舊思維根深蒂固地存在于各級領導身上;還有既得利益者不愿改變現狀,怕影響他的利益,這些都要通過長期的教育和制度建設才能改變。再者,世界上絕大多數國家都有違憲審查制度,但我國至今沒有建立。從1982年以來,我一直在呼吁建立違憲審查制度,這個制度不建立,很難樹立憲法的權威,很難說已經達到了理想的法治國家。”

在李步云看來,實現法治的進程需要30到50年。“主觀上看,這一進程的快慢,取決于政治家們的遠見卓識和膽略,取決于法律實務工作者的責任感和良心,也取決于法學家們的獨立品格和勇氣,還取決于全國廣大人民群眾的政治覺醒與行動。”

說到此,李步云話鋒一轉,“即便如此,我對國內法治環境的大趨勢上是樂觀的。”他跟記者提起他1987年在美國做訪問學者時的一件事,“哥倫比亞大學的終身教授路易斯?亨金問我,對中國未來的民主法制前途怎么看,我絲毫沒有遲疑,說很樂觀。為什么呢,第一,民主、法治、人權,是全人類,也是十幾億中國人民的根本利益和愿望所在;第二,市場經濟形勢不可逆轉,必然帶來我們觀念和社會制度的深刻變化;第三,世界一體化,中國的政治、經濟、文化與世界聯系在一起,再回到閉關鎖國是不可能的;第四,未來的領導人更年輕、更有知識、更了解世界、更沒有歷史包袱,因此一代勝過一代。然后我問亨金同意嗎,他說還得再看一看。我想,現在答案已經很明白了。”