解碼吃魚安全:與水質息息相關

妲拉

近日,上海市松江區部分水域出現大量死魚,經有關部門檢測,死魚很可能是因大規模批量放生的魚不適應溫差所致,但是經過這一事件,對食用水產品安全性的擔憂又重新進入了我們的視線。到底有哪些魚類和其他水產品是安全的,又有哪些可能帶來疾病隱患?

對于這個問題,國內外都已做過不少研究工作。

食用水產品的風險

魚體內所含毒素主要是汞(Hg)和多氯聯苯(PCB)。

汞在我們的生活環境中存在十分廣泛,它在水中會轉化為甲基汞,這種物質對人體的大腦、神經系統、腎臟、肺和免疫系統都有損害。

上世紀50年代,日本水俁市出現過嚴重的集體甲基汞中毒事件,先后有四分之一的居民發病,患者出現手足麻痹、步行困難、失聰失智等癥狀,嚴重者出現痙攣、神經錯亂甚至死亡。魚類在被污染的水域中生長的時候會將甲基苯吸進體內,幾乎所有魚類和貝類都含有微量甲基苯,只是其濃度有所差別。水俁市的慘劇正是因為居民食用了富含甲基汞的海魚。

水產品中另一種可能帶來健康風險的物質是多氯聯苯。多氯聯苯應用范圍十分廣泛,常作絕緣材料、涂料及溶劑使用,它不溶于水,易溶于有機物質和脂肪,現代醫學研究證明,它是一種致癌物質,容易造成腦部、皮膚及內臟疾病1968年和1979年,日本及中國臺灣先后發生米糠油中毒事件,正是由于生產過程中的多氯聯苯泄漏所致。此后,各國紛紛禁止多氯聯苯的生產和使用,2001年的《斯德哥爾摩公約》更是將它列入有機污染物名單。但是目前環境中的多氯聯苯遠未完全消除,積聚在水產品內,帶來了安全風險。

其他可能富集于水產品中的污染物還包括多溴聯苯醚(PBDE)、可氯丹、二惡英和DDT 等。

淡水魚比海水魚安全?

中國農業大學食品學院何濟國副教授表示,以食用的安全性來排序,由高至低應為:海水魚、淡化養殖海水魚、淡水魚。因為海水含鹽量高,本身具有殺菌作用;海水流動性也較大,污染物不易富集。

相對海水而言,淡水水域更易受到污染,帶來相應的健康風險。而淡化養殖海水魚的安全性則介于二者之間。

但是歸根結底,食用水產品是否安全,仍取決于它生長的具體水域。若是在同一水域中生長的魚類,一般而言,食草性魚類比掠食性魚類安全,形體較小的魚類比形體較大的魚類安全,而長期在水底覓食的魚類風險相對較大,最好少吃或者不吃,這是由食物鏈的富集作用決定的。在國外,一些地方政府會對自己轄區內所產出的常見魚類做出評估,比如加州政府環境健康評估處網站里,就有一份中文版的《魚類食用指南》。指南不僅詳細標出可安全食用和切勿食用的魚類,還分年齡段標出了不同人群對每種魚食用分量的建議,比如對18~45歲的女性和1~17歲的兒童及青少年來說,一周食用兩餐分量的帝王三文魚、褐色石斑魚、紅巖蟹或銀漢魚是安全的;而加州比目魚和白黃花魚的量最好控制在一餐;加州鱸魚、海鯽魚、鯊魚和白鱘魚等因體內所含毒素較高,則完全不建議食用。

目前,國際上風行的食品安全溯源制度正在大規模應用于水產品領域。無論是養殖的魚類還是捕撈的魚類,其生長、捕撈和運輸售賣過程都將受到完整的監視和控制,這無疑能夠進一步強化責任監督機制,確保餐桌上的水產品安全。

魚背肉比魚腹肉安全?

魚的內臟會比其身體其他部位富集更多的有害物質,所以我們食用魚類及其他水產品時應盡量剔除內臟,這一點已經得到了科學界的公認,不過人們還有更多擔憂。

由于多氯聯苯具有不溶于水、易溶于脂肪的特性,很多人擔心富含脂肪的魚肚會比其他部位的肉類危害更大。美國加州政府環境健康危害評估處(OEHHA)曾在其官方建議中提出,垂釣者最好只吃魚肉,剔除魚背魚腹和兩側的脂肪,最好去掉魚皮,烤食時留出滴油的空間,煮食則除去浮油。

近期,上海大學開展了一項研究工作,對太湖中的4種魚類(花鰱、白鰱、鯉魚及翹嘴紅 )進行取樣研究,解剖這些魚背部、腹部和尾部的肌肉,測定不同部位魚肉中,PCB、PBDE和不飽和脂肪酸(主要為EPA和DHA)的含量。研究結果表明,在這幾種魚中,背部魚肉樣品的PCB和PBDE平均濃度最低,PCB濃度最高出現在尾部魚肉中,而PBDE濃度最高則出現在腹部魚肉中。不飽和脂肪酸的含量則與各部位脂肪含量正相關,與處于哪個部位無關。如果同時考慮不飽和脂肪酸帶來的有益成分,在達到 EPA+DHA每日建議攝入量的情況下,健康成人食用這些魚類不會帶來致癌風險,但若是單獨食用上述魚類的腹部魚肉,則會有潛在的致癌風險。

不過需要注意的是,這項研究目前僅限于太湖中的這幾種魚類,“魚背肉更安全”是否可以用于判斷其他水域、其他種類的水產品,還有待進一步研究。

我們該吃哪些魚?

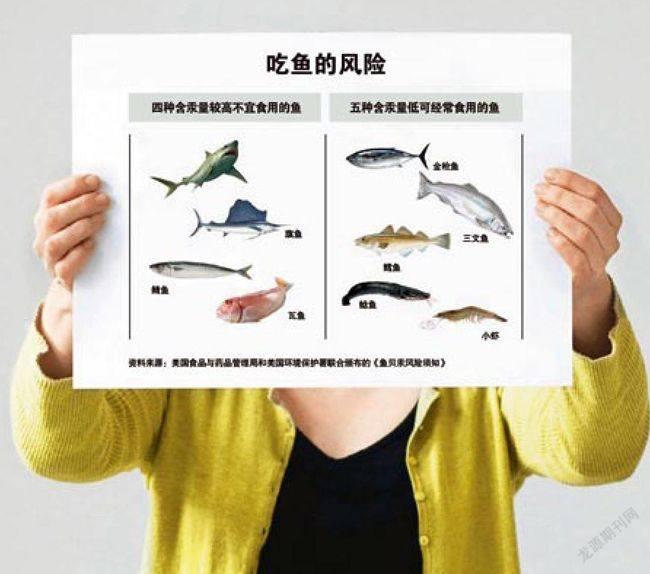

在美國,關于如何吃魚,是專門出過一些“指南”的。美國食品與藥品管理局(FDA)和美國環境保護署(EPA)聯合頒布了一份《魚貝汞風險須知》,其中明確列出了4種含汞量較高不宜食用的魚類:鯊魚、旗魚、鯖魚和瓦魚。也提出了5種最常食用且含汞量較低的水產品:小蝦、罐裝淡金槍魚、鮭魚、鱈魚和鯰魚。

關于具體水域的魚類可能帶來的安全風險,FDA和 EPA做了許多預防工作,各地官方機構通常都有網站可以查閱當地魚類的安全水平及食用指導。

不過在我國,這方面的工作目前還比較匱乏,我們通常很難知道自己生活的地方(或是水產品生產地)水環境中污染物含量到底如何。根據FDA的建議,在無法得知水產品安全風險等級的情況下,每周食用當地水域捕獲的魚類不應超過 6 盎司(約為186克,一餐的量),且當周最好不要再食用其他魚類。

如果某一周食用超標,應該在接下來的幾周內減少攝入量,確保平均周攝入量不高于建議水平。

而對于孕期、哺乳期婦女和兒童而言,水產品的安全更不容忽視,因為甲基汞和PCB對未出生的嬰兒或兒童正處于發育中的神經系統可能帶來非常嚴重的損害。因此,FDA和EPA建議這類人群最好完全不吃含汞量高的水產品,而是食用較為安全的食物來獲取有益的營養成分。