用改革的辦法讓更多官員收手

張墨寧

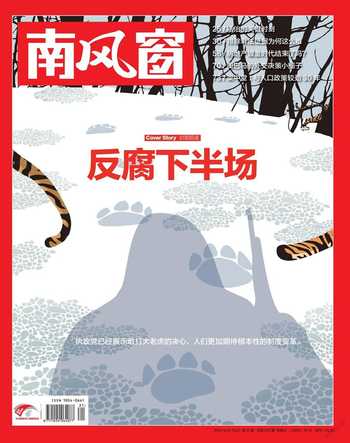

反腐敗的高壓態勢并沒有松動的跡象,“治標”仍將保持一定的節奏。一年多以來“治標”為“治本”拓展了可能的空間。在清理舊問題的基礎之上,如何打開新局面,建構“不能腐”的監督機制,是下一階段的戰略重心。

從“不敢腐”到“不能腐”還需要哪些根本性的改革和制度建設,本刊記者就此專訪了制度反腐專家李永忠。

《南風窗》:總結十八大以來的反腐,比較為公眾所樂見的成績是一大批高官的落馬,如果從制度和深化改革的層面來說,這一階段的反腐為下一階段積累了哪些東西?反腐會有一個節點嗎?

李永忠:這一年多的反腐敗形成了30多年從未有過的高壓態勢,可以說為治本贏得了時間。公布的落馬高官讓人民群眾、廣大黨員和軍隊不再觀望“真反”還是“假反”的問題。從習近平總書記下定“把權力關進制度的籠子里”這個戰略決心,到十八屆三中全會提出“形成科學的權力結構”這個戰略目標,可以說,一年多的高壓態勢和強力反腐為下定戰略決心和目標的實現,奠定了很充分的基礎。

我認為與其被動等待節點和拐點,不如主動試點。30多年前,改革開放的節點在哪里,誰都不知道,但鄧小平在沿海邊畫了幾個圈搞經濟特區,敢闖敢試的人去了,試點就成功了。

因此,在保持高壓反腐的態勢下,有幾項需要盡快推進:一是政治體制改革的地方試點;二是權力結構和選人用人體制的改革;三是積極穩妥處理腐敗呆賬和存量,化消極為積極,變阻力為動力;第四是組織和動員廣大民眾廣泛有序參與,反腐敗畢竟是人民戰爭,人民是主力。這樣的反腐敗才能成功。

《南風窗》:從戰術上來講,你怎么評價這一輪的反腐?你曾經總結過多年前改變了反腐敗戰術,由深挖窩案串案改為定點清除精確打擊,帶來了后遺癥。那么本輪的戰術調整你怎么評價?

李永忠:這一輪反腐在戰術上是以四兩撥千斤為治本贏得時間。后遺癥就是高壓態勢讓一些人收斂、收手、不敢亂作為的同時,也出現了一些不作為、慢作為的現象。另一方面,因為腐敗的呆賬存量比較大,問題官員和貪腐官員比較多,在高壓態勢下,他不知道自己的下一步是“繳槍不殺”還是“繳槍也要殺”,所以會有積極或者消極的抵抗。如果只是簡單施壓,而不在合適的地方、時段減壓,“高壓鍋”也會爆炸。

僅僅以高壓態勢讓腐敗官員永遠收手是不可能的。馬克思在《資本論》里就引用過一段名言,當利潤超過百分之三百的時候,他就不怕上斷頭臺了。近日公開審判劉鐵男,認定他的受賄金額是3000多萬,以劉鐵男副部級的工資,一生未必能掙到300萬,腐敗的利潤已經不止3倍了。過去的十多年,有6個被判死刑的省部級及以上干部。2000年,被處死刑的是胡長清和成克杰,2003年是王懷忠。而劉鐵男的較早一筆受賄發生在2002年上半年和2003年8月。也就是說,這一筆受賄發生時,已經殺了3個省部級及以上領導干部,他還敢拿4萬元。因此,在利益相當高的情況下,強力反腐不可能讓所有官員收手。“不敢腐”最能在短期見到效果,而“不能腐”才是治本之策。

《南風窗》:建立解壓閥的時間和條件到了嗎?你提出的有條件赦免問題官員一直備受爭議,你認為下一階段的反腐中,會“有條件赦免”嗎?

李永忠:需要強調的是,有條件赦免問題官員只有在高壓態勢下才能行得通,如果沒有高壓態勢,腐敗官員被抓住的概率極低,他不需要被赦免。15年前,我提出有條件赦免問題官員的時候,反對的聲音超過99%。我反而很高興,那么多人反對,這是黨和政府最有可能和問題官員貪腐官員談條件的籌碼。最近人民論壇做的調查顯示,支持有條件赦免的已經將近30%,我心里反而沒底了。因為越來越多的人開始接受一個事實,那就是腐敗存量太大了。

當中紀委表示“重點查處十八大之后還不收斂、不收手的干部”,實際上已經劃出了時間線。2014年4月,王岐山在中央直屬機關工委調研時提到不收斂、不收手的問題,我的解讀是這釋放出一個信號,下一步將會在時間上以十八大劃線,之后收斂收手的有可能有機會金盆洗手;聚焦現處在重要崗位、可能還會被提拔的,線索集中,群眾反映強烈的,這幾類可能不僅僅以時間劃線。就像1977年底香港發布的特赦令規定,1977年10月1日以前的貪污行為都可以赦免,但同時有三種人例外,一是已經立案調查的,二是正在通緝的,三是跑到國外的。這3種人不受時間線的限制。事實上,這么多年一直存在有條件赦免的事實,無論是廈門遠華案、哈爾濱國貿城案還是沈陽的慕馬案,在“局部戰役”的時候,都搞過有條件赦免,只是沒有在總體戰略上用而已。

以劉鐵男的案子來看,從他2003年前后受賄到2013年被舉報進而立案調查,經過了10年。這恰好印證了腐敗呆賬存量的上升規律。上世紀80年代初,腐敗潛伏期一般是1.3年左右,90年代初是3年多,2000年初上升到了6年,現在則是10年左右。可以想見,有多少腐敗呆賬存量。

全國專職的紀檢監察干部現在不過50多萬,要去查幾百萬人的問題,需要很長的時間。過去幾年每年辦案的數量也就是十七八萬,而且大部分都是農村黨組織查出的,以農民黨員或者工人黨員違反計劃生育、生活作風等輕處分居多,真正涉及領導干部的是很少一部分,重處分就更少了,連20%都沒有。所以,無論從人員投入還是時間上來看,都不可能把腐敗呆賬全部解決,只能用深化改革的方法讓更多人收斂收手。

《南風窗》:反腐的制度建設其實已經開始了,但是一些人認為它還停留在技術層面,比如央企高管減薪,類似這樣的制度建設可能沒有觸及根本問題?

李永忠:在治標的同時,制度建設其實已經展開了。十八屆三中全會的決定要求紀委加強對同級黨委特別是常委會成員的監督,這是制度建設最重要的亮點。這句話只在30年前胡耀邦的十二大政治報告里提到過。1982年以后,任何一次黨代會、總書記的講話、任何一個中紀委的文件里都沒有這句話。紀委對同級黨委的監督要解決的是形成科學權力結構的問題,體現的是異體監督。

紀委要對同級黨委尤其是常委會成員進行監督,首先意味著權力結構上的異體監督;其次,紀委雖然可以監督同級黨委,但如果同級黨委的權力過大,既決策又執行,紀委就監督不了,在這種情況下形成的異體監督,同級黨委就有可能向紀委輸送利益,成為一個新的腐敗增長點。

舉個歷史的例子,三國的董卓本來是刺史,刺史只是一個很小的官,要監督權力比他大很多的郡守。刺史管的監察區由好幾個行政區構成,一個監察區要管四五個郡。因此,郡守就把他的人權、物權、財權、軍權讓渡一些給刺史,監察區實際上就異變成了行政區,董卓就變成了行政長官,成了最大的腐敗分子,甚至可以和中央朝廷對著干。

所以說,黨委的權力必須進行分解,紀委只對執行權進行監督,紀委才不會犯錯誤,而且執行權能得到有效監督,決策權又能有效平衡執行權和監督權。黨內就能形成科學的權力結構,從而形成制度反腐。制度反腐和權力反腐、運動反腐不一樣的是,權力反腐和運動反腐都是把腐敗遏制住就行了,對權力結構根本沒有任何要求,而制度反腐的核心就是改革權力結構。

中央已經意識到這個問題了,制度建黨就是形成科學的權力結構,制度監督就是異體監督,制度反腐就是要把權力關進制度的籠子里。這3點都要圍繞權力結構和選人用人體制進行。

《南風窗》:實際上在改變權力結構方面過去幾年地方也有一些創新,但是為什么沒有形成很好的經驗,而且地方這方面創新的活力這些年看起來也在下降?

李永忠:前蘇聯體制下的權力結構和用人體制造成的是一個人、一個單位、一個組織、一個政黨乃至一個政府的短期行為化。因此,戰略方面的改革往往被扭曲。政治體制改革被扭曲為行政體制改革,行政體制改革變成了行政審批改革,行政審批改革深不下去的時候變成了政務公開,政務公開只能觸及皮毛的時候又變成了抓行政效能。養成了不動腦子、不敢改革的風氣。

所以,十八屆三中全會鼓勵基層大膽探索、大膽實踐、大膽干。但是除了高層少數幾個人的大膽改革,地方很難看到大膽的東西。因此,中紀委不得不率先進行內部的機構改革,按理說這應該是放在政改試點里面去搞,但是沒有人敢,以至于中紀委不得不帶頭。就像建黨90周年胡錦濤講話中提到的,能力不足已經成為“四大危險”之一。

制度導向是最好的導向,政策導向次之,但是現在都沒有建立起來,只能以用人導向應對當務之急。當年,鄧小平用的就是用人導向,啟用一批人,局面就打開了。

《南風窗》:截至9月17日,十八大后落馬的地級城市“一把手”已增加至14人。若按全國287個地級城市來算,這一數字的占比接近5%。這打破了過去只打“副職”的規則,下一階段在“一把手”監督上,應該如何加強?

李永忠:目前中央用的是三個方法,一是巡視組,主要起震懾作用;二是通過加大對一把手的交流,讓他在一個地方停的時間短一點,不容易腐敗;三是比較注重對一把手的選擇。下一階段無非是在巡視和交流的頻率上更高一點。但是要讓紀委監督同級黨委尤其是常委會成員,在黨委決策權、執行權沒有分解的情況下,還做不到,但至少已經有了這個提法。而且,紀委書記、副書記的提名權上收了,他為了得到上級紀委的重視和支持,肯定也會對同級黨委進行監督來證明給自己的上級看,會有一定的促進作用。要有大的進展,還是很難的。不過,因為有了人權、事權的上收,紀委對下級黨委的監督比過去的難度小多了。

《南風窗》:紀檢體制本身的改革也是下一步值得關注的問題,過去一年中,紀委權力的強化、獨立性的增加,以及它“主業”的明確,都是進步之處,你認為還應該有哪些改革的措施?

李永忠:中紀委之所以在過去一年中表現得非常強勢,既用了“四兩撥千斤”的戰法,也用了犧牲空間贏得時間的做法。機構改革、“三轉一聚”、“兩為主”,都應該選擇一個局部地方,成功了再復制到全國。但是為了贏得時間,加上一些地方和單位心里沒底,中紀委不得不率先進行自身改革和全系統的改革。

于是,有些地方常務副市長、副縣長很不高興地對所屬的監察局長講,你“三轉”之后抓主業了,黨委和政府的一些事就不管了嗎?他拿兩個道理就能把監察局長說得啞口無言:第一,監察局長是不是在政府序列里面,如果沒有離開政府序列,我給你派的活你怎么不干,你對誰負責?第二,行政監察法廢了沒有,沒有廢,行政監察法規定了監察機關要做的事,就得干。

所以,在這個過程中,肯定會有一些監察局長、廳長在“三轉”當中做出一些個人利益的犧牲。不過,這種犧牲也會對改革形成倒逼,讓中央看到,同體監督是行不通的,此前的行政監察必須改革為監察行政。

所以,下一階段反腐的最大問題是沿用了幾十年的兩個體制,權力結構和用人體制,這兩個體制不改,不管反腐敗抓多少人,還會產生源源不斷的腐敗分子。

最大的困難是如何開展先行先試的試驗。浙江武義縣的后陳村,10年前就形成了一個村務監督委員會,搞分權制衡、異體監督,習近平任浙江省委書記的時候就批示過,這套制度符合基層民主管理的大方向。還有江蘇淮安的陽光紀檢,最難推進的官員財產公示,也順利開展了。因此,真正有決心的話,“先行先試”其實也不難。