老虹口:弄堂的印記

獨臂老宋

上海到處都充滿著故事,走近虹口老弄堂,似乎能聽到歷史的聲音,成片的舊城區總是帶給人幾許懷舊的遐思。那些年過半百的老房子里的人和相依的磚瓦一同演繹著老上海的里弄風情。如果你也像我這樣眷戀舊時光的余溫,就約上三五個旅伴,駐足虹口老城區,看一看舊民俗,聽一聽老故事,重溫過往的記憶吧!

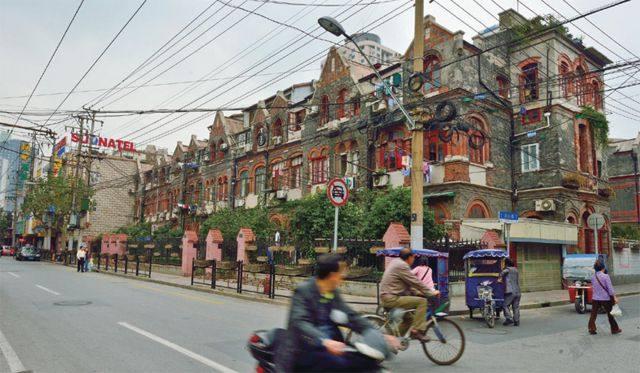

我們住的酒店對面有一所老房子(高陽路167號),是上世紀初的百年老宅,我想那條街也堪稱是上海老街,充滿了舊時的氣息,可聽說過些時日就要拆了。那我還是記錄下吧,這也是即將消失的老宅了。同行的兄弟也為它惋惜,留個念想吧,筒子樓的記憶,除了歲月的痕跡還是歲月的痕跡,不多見了。

沿高陽路右邊轉個彎兒,另一處即將拆遷的老民宅到了(東長治路894弄),是該拆的,看看他們居住的環境很難想象這也是讓人紙醉金迷的大上海。

與其說這里貧窮、落后,我倒認為是種偉大的堅持。沒有誰能準確地定義什么是進步。你追逐著互聯網的時候,我就是鐘愛我身邊的收音機;你跟隨著飛轉的汽車輪子的時候,我還是想象著大姑娘上花轎時候的羞赧。當好多人也學著展示自己性感身體的時候,我還是想追求穿得嚴嚴實實的姑娘。也許,我們生活在同一片藍天下,但你我都知道,我們心中的太陽,不一樣。

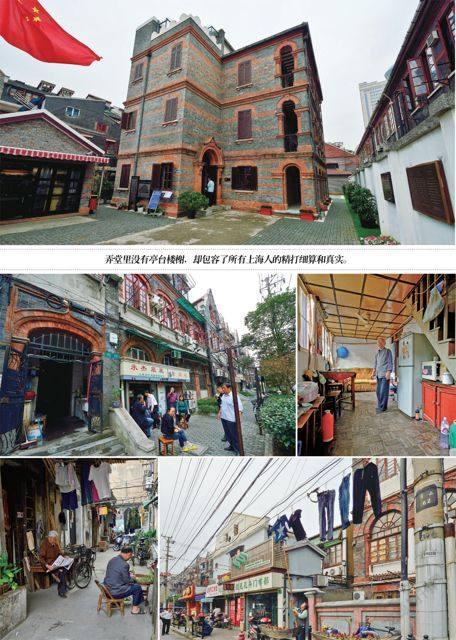

在所有城市都比拼樓廈高度的時候,我們需要老上海的弄堂。這里有太多的歷史,見證過太多的偉大。這里沒有太后老佛爺,倒是蠻多講故事的老奶奶。弄堂里沒有亭臺樓榭,卻包容了所有上海人的精打細算和真實。

1980年代的煙酒雜貨鋪,里面會有什么呢?無非柴米油鹽。可是,怎么就那么難以割舍?當我們穿梭在大商場,疲累地拎著大包小包的時候,或許已經忘了我們曾經簡單的快樂。曾否也為了一顆糖果高興得滿街狂奔?是否也有爹爹買的二尺紅頭繩?泡吧的人兒,是沒有過跳橡皮筋的快樂,還是已經忘卻了新買14寸黑白電視機時的興奮?我們現在擁有了更多,卻也失去了更多。我們知道的越多,未知也就越多。

老胡同里,久違的郵差。不少人已經放棄了看報紙的習慣,轉而投向網絡。我們獲取信息的方式變得更快捷,卻也更不踏實。就如霧里看花,總在期待誰能借我一雙慧眼。我們不愿意總是翻來覆去地看同一件事情被不同的人說出不同事實的版本。這實在是件可怕的事情!

我們還放棄了寫信,這種表達和聯絡感情的方式顯得更矯情。我給高中老師寫的信已經在書箱里壓了好久,始終沒有寄出。我們表達感情的方式太直接了,太有感染力了,卻少了持續下去的能力。還是等待回信的感覺最激動!當我們習慣用接吻表達愛情的時候,就不會再練習寫情書了——畢竟玫瑰花的包裝有店員去做。

一直前行過了猶太難民紀念館就到了文物保護區(舟山路59號),讓人欣慰的是這些老房子不會拆。這些房子建于1910年,是上海近代外廊式建筑風格,二戰時期一批猶太難民居住于此,其中包括曾任美國卡特政府財政部長的M·布魯門撒爾,這里也是以色列政府官要到上海必訪的地方。

一位老人家說他已在此居住了50年。上海人一般不給外人看屋里的,咱有幸從門口往里瞧了瞧。10來平米的地兒,搭了個小二層,老兩口五十年如一日地如此度過,你行么?我能行,我這個60后算是見識過什么是苦,還能扛數日。感嘆老爺子的平和,好歹“蝸居”歸屬文物了,算熬出頭了吧……

這一帶古樸的建筑風格和凌亂的電線與上海的繁花似錦形成鮮明的對比。當街晾衣也不多見了,留住這些殘存的記憶吧。就和我們對香港的認識一樣,周星馳在電影《功夫》里給我們呈現的包租公和包租婆的形象絲毫不會讓我們產生“香港凌亂不堪”之類的想法。不是有句話么——佛曰,你心里有什么,就會看到什么。我們總是擔心這些當街晾曬的衣服會遮擋住我們的經濟發展的大好形勢,于是,他們就讓它消失。

用一段《上海童年》的歌詞來整理這些碎片吧。“十月一號男女同學看燈去,人人拿只塑料榔頭敲來敲去,想吃大閘蟹就要等到秋風起。切好生姜拌好醋,用蟹腳蘸蘸伊……”