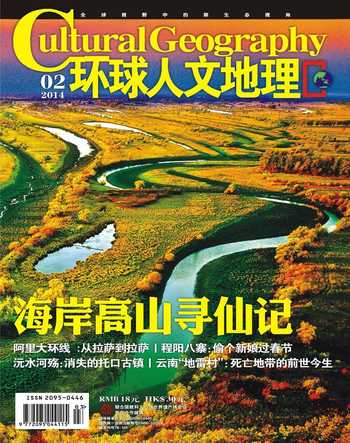

時光中不老的青冢

趙卡

1971年生,內蒙古包頭市土默特右旗人,從事小說、詩歌、隨筆和理論批評寫作,著有詩集《厭世者說》,有作品散見于《草原》、《延河》、《青年文學》、《文學界》、《山花》等,現居呼和浩特。

傳說中,王昭君和老少單于走遍了陰山南北和黃河兩岸,昭君走到哪里,哪里就水草豐美,人畜兩旺。最富詩意的傳說是昭君從錦囊里取出五谷種子撒進土地,地里就長出了五谷雜糧。昭君去世時,王公貴族和農牧民紛紛趕來送葬,用衣襟包上土,一包一包地壘起了昭君墓。有心人發現,昭君墓一日三變:晨如鋒,午如鐘,酉如樅。

昭君墓,顧名思義,就是埋葬王昭君的地方,位于呼和浩特市南大黑河畔,我打小就來這里玩過。這是一座人工夯筑的大土丘,高33米,墓身呈梯形臺體狀,拾階而上,墓頂是一座斑駁的小涼亭。

據說昭君墓只是昭君的衣冠冢,并不真的埋著王昭君。春夏碧綠,秋冬一至,當其他地方樹葉枯黃,唯昭君墓上依然草木青蔥,所以又被稱為“青冢”。但遺憾的是,209國道桃花收費站就攔在它身邊,我常常路過,覺得有些煞風景。

昭君出塞“漢宮春”

中國古人修飾四大美女,用的詞語是“沉魚、落雁、閉月、羞花”,而昭君就是那個能“落雁”的美女。昭君姓王名嬙字昭君,南郡秭歸人,漢元帝時以“良家子”入選掖庭“待詔”。什么意思呢,就是說昭君是正經人家出身,入了宮廷后等待皇帝的寵幸。結果卻不順利,史書記載昭君“入宮數歲,不得見御,積悲怨”。 這就有意思了,大美女怎么會沒得到皇帝的寵幸呢?歷來的戲文里這樣說——漢元帝是通過畫像選召宮女的,一般的宮女為了在后宮爭得“三千寵愛集于一身”的優勢,都以財物賄賂為后宮美女們畫像的宮廷畫師毛延壽,希望把自己畫得更美。輪到畫昭君時,毛延壽震驚于昭君的美貌,竟然愛上了她,想要據為己有,所以在昭君畫像的眼角底下點了一顆克夫痣,讓昭君失去了受寵的機會。

前幾年我弟弟做導游,剛一入行就鬧出笑話。在昭君墓前,我弟弟滔滔不絕地說,當年成吉思汗的鐵騎打到漢地時,擄走了王昭君……話音未落,有游客抗議說,那年頭成吉思汗還沒出生好不好?我弟弟一時羞愧難當。后來那個游客給他講了昭君出塞的故事。《后漢書》卷八十九《南匈奴傳》里說,竟寧元年(公元前33年),匈奴呼韓邪單于入朝求和親,“帝敕以五女賜之。”其中就有入宮數年不得見御而積悲怨的王昭君,她“乃請掖庭令求行……豐容靚飾,光明漢宮,顧影徘徊,竦動左右。帝見大驚,意欲留之,而難于失信,遂與匈奴。”漢元帝當然氣壞了,但定局無法挽回,只得目送昭君出塞。

四川漢宮春酒廠的馬老板,在匈奴博物館里看到一幅題為《漢宮春》的明代文人畫,當即驚異不止,要我找館長提出購買。但這是文物,豈可買賣。我對他說,后世的戲文里將昭君出塞寫得悲苦連綿——悲愴的樂器聲中,只見朔風呼號,秋草枯黃,在大黑河邊,昭君不忍此情此景,便用素指彈起了隨身攜帶的琵琶,一曲《漢宮春》畢,但見風停云繞,即便數九寒冬,冷峻的陰山也變得花草遍野,腳下的黑河水清澈透明,無數百靈、布谷鳥在出塞的隊伍上空盤旋、歌唱。

“和親大使”帶來的和平

中國歷史上邊防政策最操蛋的地方,就是靠王昭君、文成公主這樣貌美而智慧的女子來維護穩定。公元前33年,昭君為了漢匈兩族的和睦友好,毛遂自薦做了漢族早期的“和親大使”,出嫁到塞北,做了匈奴單于呼韓邪的夫人。呼韓邪把昭君封為“寧胡閼氏”,意思是“胡漢友好皇后”。

秦漢時期,匈奴是最早游牧在蒙古高原上的少數民族之一。漢初,匈奴首領冒頓單于統一大漠南北地區后,不斷騷擾漢朝北部邊疆。那時的西漢政權初建,談不上什么國力,異姓諸王也蠢蠢欲動,一個還待鞏固的中央集權不足以對抗匈奴。即使是在公元前200年,漢高祖劉邦發兵30萬抗擊匈奴,結果也被匈奴大軍包圍在白登山(今山西大同東南)長達7天7夜,史稱“白登山之圍”,后靠賄賂單于的閼氏才得以逃脫。此后的六、七十年間,和親便作為一種策略而成為漢朝對待匈奴的政策。直到漢武帝時期國力充實之后,漢軍才分別在公元前133年和前121年果敢出擊,大敗匈奴。與此同時,匈奴貴族集團內部也開始血腥爭奪“單于”這一最高統治者的稱號,最終分裂為南北匈奴兩部,分別由郅支單于和呼韓邪單于統治。后來呼韓邪在內部斗爭中落敗,為扭轉局面,便尋求漢朝中央政權幫助。但在漢軍消滅了郅支單于之后,呼韓邪也不得不倒向漢朝,于是從公元前49年開始,呼韓邪先后三次入漢求見元帝,表示“愿婿漢室以自親”,元帝為了邊境少些麻煩,也就恩準了。

“昭君出塞”最直接的作用,就是結束了漢匈兩族159年來的敵對狀態,深受戰爭煎熬的兩族人民從此轉入了和平友好。在政治上,匈奴接受漢朝中央政權的領導,塞北與中原形成了統一;在經濟上,漢匈通關,匈奴人學會了漢人的計算、建筑和打井等技藝,漢人也受到了匈奴文化的影響,比如漢朝養馬業的空前發達,就和匈奴馬匹的大量輸入、養馬技術的傳授分不開。《漢書》曾這樣記載當時的景況,“邊城晏閉,牛馬布野,三世無犬呔之警,黎庶無干戈之役。”

獨留青冢向黃昏

很不幸的是,王昭君與呼韓邪生活了僅僅兩年,呼韓邪就去世了。昭君又依匈奴的習俗,改嫁給呼韓邪第一閼氏所生的長子。對一個漢族女子而言,這不啻于奇辱,昭君心底有多苦,唯有她自知。據在敦煌發現的唐代《王昭君變文》記載,昭君去逝后,埋葬儀式按匈奴之俗進行,棺槨穹窿,更別方圓;醞五百甕酒,殺十萬口羊,退犢燖馳,飲食盈川,人倫若海;五百里鋪金銀胡瓶,下腳無處;單于親降,部落皆來,傾國成儀,乃葬昭君。漢孝哀皇帝(公元前7年—公元前1年在位)也差使吊唁。

至于昭君是不是埋葬在今呼和浩特市的大黑河邊,就不得而知了。傳說中,王昭君和老少單于走遍了陰山南北和黃河兩岸,昭君走到哪里,哪里就水草豐美,人畜兩旺。最富詩意的傳說是昭君從一個漂亮的錦囊里取出五谷種子,撒在土地,地里就長出了五谷雜糧。昭君去世時,不止王公貴族,遠近的農牧民也紛紛趕來送葬,他們用衣襟包上土,一包一包地壘起了昭君墓。有心人發現,昭君墓一日三變:晨如鋒,午如鐘,酉如樅。關于昭君墓的記載,較早見于唐時李白、杜甫的詩中,如李白的“死留青冢使人嗟”,杜甫的“獨留青冢向黃昏”等,白居易更有《青冢》詩。清代關于青冢的記載比較詳細,文人張文瑞和錢良鐸途經呼和浩特時,還看見琉璃瓦成堆,青冢前有石虎、石馬、石獅、石幢,墓頂有小方亭,亭內有佛畫、細布及豆麥等物。這些器物表達了當地民眾對昭君的眷戀和哀思。

2009年11月16日,我和友人游昭君墓,自南進入,首先映入眼簾的是一尊呼韓邪單于與王昭君閼氏并轡而行的銅鑄雕像,其高3.95米、重5噸;再往北行,赫然聳立著一塊高大石碑,石碑上用蒙漢兩種文字鐫刻著董必武的詩作《謁昭君墓》:昭君自有千秋在,胡漢和親識見高;詞客各抒胸臆懣,舞文弄墨總徒勞。當我們登上墓頂,看到北面綿延不絕的陰山山脈橫貫東西,呼和浩特市全景也盡收眼底。