曼德拉與體育的三次對話

酈琪琛

“觀察南非唯一的方式就是閉上眼睛。”一位南非詩人曾這樣寫道。現(xiàn)在,納爾遜·曼德拉真的閉上了眼睛,在他96歲時。

再讀曼德拉的自傳,仍能感受到他對“束縛”的鄙夷:“我天生自由,盡我所能地去感知它。在母親的茅屋旁,于田地間自由奔跑,于穿過村子的小溪中自由游弋。壓迫者與被壓迫者同樣需要得到釋放。人若剝奪別人的自由,也就成了仇恨的囚徒。”

曼德拉與體育的第一次對話:

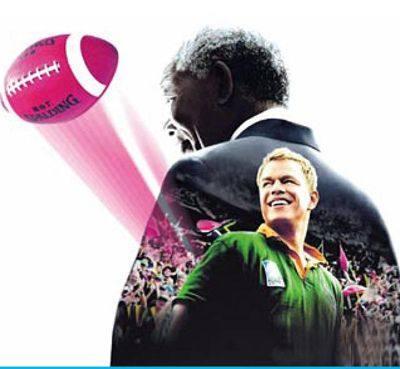

把橄欖球作為橄欖枝

曼德拉的一生中有27年在牢房中度過,具體算來,是接近整整10000天。1995年,南非迎來了種族隔離制度結(jié)束后的第一次體育盛事——第三屆橄欖球世界杯。在開幕式上,曼德拉將南非橄欖球隊的隊員們稱為“我的兒子們”,長久以來,橄欖球在南非被視為白人權(quán)力的象征。

南非在決賽中以15比12擊敗不可一世的新西蘭。兩天后,曼德拉接受法國《隊報》的專訪時說:“我去看望小伙子們,我不停地想念著他們。孩子們要承受的壓力足以毀掉他們。決賽前,我在更衣室中懇求他們保持冷靜,不斷回憶之前所取得的勝利。我提醒他們衛(wèi)冕冠軍澳大利亞已是手下敗將。我說道:‘你們要牢記,整個國家都在背后支持著你們。’這足以讓他們明白這場勝利會讓這個國家團結(jié)在一起。”

曼德拉語速很慢,聲音有些沙啞。“在整個決賽期間我如坐針氈,最后的勝利并不只是我個人經(jīng)歷的一個偉大時刻,而是整個國家的榮耀。‘跳羚’(南非橄欖球隊的昵稱)激起了南非人民彼此融合的欲望。我非常激動,就像個孩子一樣。”

在關(guān)于他的權(quán)力以及合法性問題上,外界的爭論喋喋不休。曼德拉倒是不避諱體育對他執(zhí)政的影響:“是的,體育非常重要,這是種世界通用的語言。”2000年,他用了更優(yōu)美的表達方式:“體育有能力改變世界。它是靈感的起源,是團結(jié)的催化劑。”

1995年,“跳羚”的金發(fā)隊長弗朗索瓦·皮納爾說道:“當我們走上球場時,所有人都是平等的。但退場時,我們會發(fā)現(xiàn)情況有所不同。我們相信可以改變現(xiàn)狀!我的父母相當保守,他們?yōu)槲因湴粒胰孕璞苊馀c他們討論一些敏感話題。曼德拉的冷靜與謙遜讓我向若而嘆。他是個偉人!”

曼德拉與體育的第二次對話:

他在羅本島是個“網(wǎng)球手”

1995年6月26日,霍頓,約翰內(nèi)斯堡的富人區(qū),曼德拉的住處。他兩天前剛剛在這兒向皮納爾頒發(fā)了象征著體育、政治、社會、人文勝利的金質(zhì)獎?wù)拢@一天,他又在這里接待了記者。

這是個巨大的榮耀,這一年曼德拉很少接受專訪,同意記者登門造訪更是絕無僅有。此行包括一名法國使館的代表、法國《隊報》駐南非記者弗蘭克·拉梅拉。這是一次奇妙又別致的經(jīng)歷,是信仰、威脅、冒失,以及多年來南非種種不確定的集中反映。

曼德拉的家是一棟白色別墅,窗戶裝有反光玻璃,院子里的十幾名警衛(wèi)將一箱AK47沖鋒槍搬到另一臺車上。采訪被推遲了半個小時,一個綽號為“法國人”的保鏢沒頭沒腦地大聲叫嚷著:“別墅里的所有人都愿意為曼德拉去死。”接著,一個6歲的男孩跳躍著出現(xiàn)在記者們面前,他在臺階下一塊狹窄的草坪上踢著一個沒氣的足球,后來才得知他是曼德拉的孫子。

大約17點,總統(tǒng)先生終于現(xiàn)身了,他為遲到向記者們道歉。他身邊伴著一位年輕的黑人女子,“這是謝莉爾·卡羅盧斯,非國大(南非非洲人國民大會的簡稱)秘書長的助理,我的BOSS。”曼德拉笑著介紹。記者們跟隨曼德拉來到一個簡樸的客廳里,這個77歲的男人搬起了一把分量不輕的扶手椅,只為大家可以獲得更大的空間,真是體貼。

曼德拉把他的孫子抱到雙膝上。1969年,獄卒們曾禁止他參加其長子車禍喪身后的葬禮,彼時他被關(guān)押在羅本島上,距離開普敦11公里。曼德拉的囚犯編號是46664,意味著他是1964年第466名被關(guān)押在羅本島的“犯人”。那一年46歲的曼德拉住在B區(qū)東側(cè)的單人牢房里。牢房的窗戶周長大約有30厘米,從一端走到另一端三步足矣。他在這里開始了一場18年的“生活”。羅本島寒風(fēng)刺骨,曼德拉經(jīng)常被迫從事體力活兒,他用重達7公斤的大錘敲碎一塊又一塊石頭。在這個乏味的島嶼上他向犯人們傳播反種族主義思想,羅本島監(jiān)獄也因此被稱為“曼德拉大學(xué)”。獄友們把古希臘悲劇詩人索福克勒斯撰寫的《安提戈涅》排練成了話劇,曼德拉親自飾演殘暴的國王克雷昂。在那段時間里,他會在簡易的網(wǎng)球場上揮上幾拍,一支棒棒糖通常是得勝后的獎賞。

曼德拉與體育的第三次對話:

拳擊臺上無種族

1995年5月26日,星期五,“跳羚”擊敗世界杯衛(wèi)冕冠軍澳大利亞后翌日,全隊在隊長弗朗索瓦·皮納爾和教練莫爾內(nèi)·杜普萊西斯的帶領(lǐng)下,拜訪羅本島。這是體育與歷史的一次偉大會面。曼德拉說:“這次造訪產(chǎn)生了一個在當時還不為人知的概念——統(tǒng)一性。球員們希望傳達一個概念:‘他們是屬于我們的,是屬于南非的。’別忘了他們也會高唱索索洛扎(南非傳統(tǒng)民歌,流行于男性黑奴當中),這曾是我過去在爭取自由時唱過的歌曲。”

過去,曼德拉曾是一名年輕的律師,身體強壯又不失優(yōu)雅,他常去約翰內(nèi)斯堡的索菲亞街區(qū),在地下酒吧里品嘗非洲的傳統(tǒng)啤酒,或是Skokiaan,一種用發(fā)酵水制成的酒。“姑娘們的歌聲中都帶著笑。”小號手休·馬塞克拉回憶道,“音樂是一把鑰匙,當我們歌唱時,所有人都會傾聽,包括布爾人(對南非白人的稱呼)。”

在索韋托的奧蘭多街區(qū)的唐納森社區(qū)中心里,曼德拉戴上了拳擊手套,并為這項運動所癡迷。“拳擊中移動身體以達到自我保護目的的方式,和后撤步進攻的手段”讓曼德拉如癡如醉。他曾在自傳中這樣寫道:“在拳臺上,年齡、膚色或是財富的差異都不復(fù)存在。”

2010年2月11日,曼德拉在慶祝被釋放20周年紀念時,談到了他最喜歡的“褐色轟炸機”——喬·路易斯和穆罕默德·阿里。他還告訴曾看管他的獄卒:“我還時常試著練習(xí)拳擊。”

曼德拉經(jīng)常會談到“跳羚”的隊長弗朗索瓦·皮納爾。曼德拉在冠軍頒獎儀式上選擇身著皮納爾的6號球衣出場,這個選擇如此簡單,如此震撼,如此具有象征性。“我想鼓勵球隊,表明我的心和他們是在一起的。選擇皮納爾的球衣是因為他是個純粹的好人,真正的領(lǐng)袖。”

在決賽開始前,曼德拉聽到了埃利斯公園球場的現(xiàn)場觀眾在不斷高呼:“納爾遜!納爾遜!”“我當時信心十足,覺得在這個國家會發(fā)生一些事。但在‘跳羚’奪冠前,我從未想過南非國民的情緒會高漲到如此的高度。”這一晚,整個索韋托的居民都在歌唱著,歡笑著,舞蹈著……這一晚,看門人、腳夫、清潔工,所有的黑人聚集在南非隊下榻的酒店前,一邊高唱著索索洛扎,一邊等待著冠軍們的歸來。這一晚,南非真的成了曼德拉理想中的彩虹之國。

——評《休閑體育》