鄉賢回鄉,重構傳統鄉村文化

劉偉 嚴紅楓 葉輝 裘浙鋒

鄉賢文化是一個地域的精神文化標記,是連接故土、維系鄉情的精神紐帶,是探尋文化血脈,張揚固有文化傳統的一種精神原動力。

鄉愁牽動鄉賢,鄉賢回鄉則能在基層治理中發揮作用。有學者認為,當前中國需催生新的鄉紳階層,這對傳統鄉村文化的重構、鄉村社會的穩固作用巨大。

今年兩會期間,全國政協收到一份《關于在全國推廣鄉賢文化研究的建議》的提案,提案人是全國政協委員、香港利萬集團董事長兼總裁王志良,案由是:希望向全國推廣浙江省紹興市上虞區(原上虞市)弘揚鄉賢文化的做法。

王志良認為,每個人都有自己的故鄉,無論走到哪里,心頭始終有濃濃的鄉情和鄉戀。鄉賢文化是一個地域的精神文化標記,是連接故土、維系鄉情的精神紐帶,是探尋文化血脈,張揚固有文化傳統的一種精神原動力。

讓傳統鄉村文化回歸

“讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”——中央城鎮化工作會議對于城鎮建設的要求,在社會上引起強烈反響,也喚起了人們對鄉賢、鄉紳及鄉賢文化、鄉紳文化的記憶。

鄉愁,正是凝聚鄉村社會的文化基因之一。千百年來,多少從鄉村走出的精英,或致仕,或求學,或經商,最后都會被鄉愁牽引,或衣錦還鄉,或落葉歸根。他們用自己的人生經歷為鄉民樹立了榜樣,成為道德教化的楷模,成為社會穩定的力量。

記者在諸暨市店口鎮遇到鎮黨委書記方維炯時,他正陪同店口鄉賢、新加坡睿思環境集團開發總監張迪松作回鄉投資考察。“我們集團決定到中國投資,我首選家鄉。”張迪松說。

據方維炯介紹,該鎮從2011年起每年上門慰問看望店口在外人員親屬,這一做法始于他的前任、現紹興市委組織部副部長張壯雄。方維炯向記者出示了《店口鎮在外知名人士父母慰問表》,總數達94人。

“鄉賢是店口的驕傲。作為鄉賢家鄉的干部,我們希望通過自己的工作,讓鄉賢的親屬得到照顧,使鄉賢多一分對家鄉的牽掛。”方維炯說。

鄉愁牽動鄉賢,鄉賢回鄉則能在基層治理中發揮作用。有學者認為,當前中國需催生新的鄉紳階層,這對傳統鄉村文化的重構、鄉村社會的穩固作用巨大。

基于這一考慮,紹興在重構鄉村治理的計劃中,把發揮鄉賢作用納入其中,呼吁退休的官員、專家、學者、商人回鄉安度晚年,以自己的經驗、學識、專長、技藝等反哺桑梓,以延續傳統鄉村文化的文脈,使回鄉的鄉賢成為基層治理的重要力量。

“近年浙江鼓勵浙商回歸,其實更應該鼓勵浙賢回歸。”紹興市委書記錢建民說,“鄉村要繁榮,離不開城市的反哺,鄉賢回鄉就是城市對鄉村的一種反哺。過去鄉村精英學而優則仕,年壯在朝為仕,年老返家為紳,由官宦到鄉紳,這是中國傳統讀書人的人生軌跡。這些人回鄉后,以自己的成功人生為鄉村樹立起人生和道德的榜樣。今天,從鄉村走出去的精英成為典范,在奉獻了自己的一生之后,在城市無所事事是一種巨大的浪費。如果他們能回到鄉村,對鄉村社會影響巨大,哪怕什么也不做,他們身上發散出來的文化道德力量對鄉民都能起到潛移默化的作用。因此,呼喚鄉賢回鄉,對重構鄉村文化意義重大。”

重構鄉村文化,發揮鄉賢作用,“鄉賢文化的上虞現象”堪稱典范,這正是王志良吁請在全國推廣鄉賢文化研究的建議所涉及的內容。

“鄉賢回鄉的上虞現象”

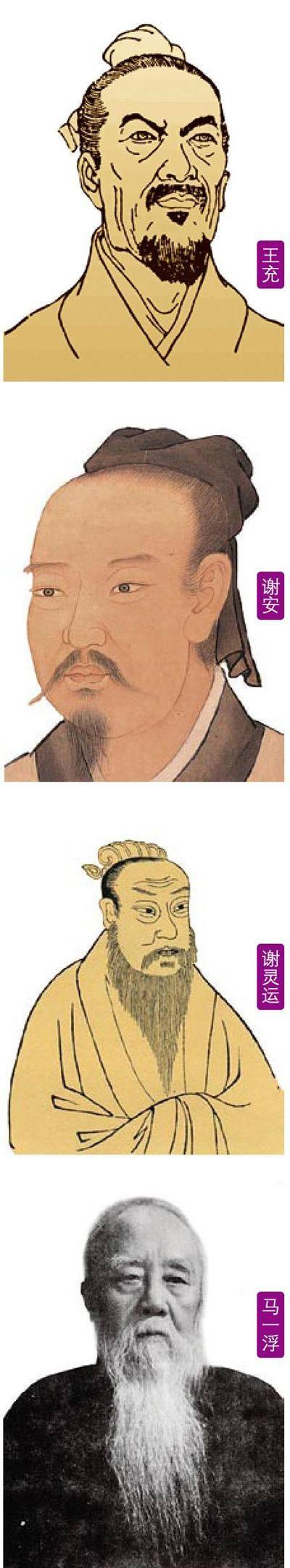

東漢哲學家王充,東晉名相謝安、山水詩人謝靈運,近現代國學大師馬一浮、羅振玉,教育家經亨頤、夏丏尊、陳鶴琴,氣象學家竺可楨,光明日報首任總編輯胡愈之,“中國當代茶圣”吳覺農,園林學家陳從周,著名導演謝晉,中國奧運之父何振梁,對國人來說,這些碩彥鴻儒震古爍今,而他們都是上虞的鄉賢。

豐富的鄉賢資源使一個機構誕生:上虞鄉賢研究會于2001年成立,宗旨是“挖掘家鄉歷史,搶救文化遺產,弘揚鄉賢精神,服務上虞發展”。“上虞成功人士遍布全國各地,是上虞的寶貴財富。不加搶救,過幾代他們就會淡忘籍貫,忘了自己的根。”會長陳秋強說,“這些年,研究會的重要工作之一就是搶救鄉賢。”

據陳秋強介紹,2001年,北京申奧成功,申奧功臣何振梁引起關注。有信息透露,何振梁是上虞人,鄉賢會獲悉后馬上展開調查。何振梁對自己的祖籍記憶模糊,鄉賢會很快掌握了大量證據,證明他確是上虞人。鄉賢會馬上在媒體上刊發文章《為鄉賢何振梁喝彩》。看到文章和證據,何振梁感激鄉賢會為他搞清了一個連自己都不太清楚的問題,欣然承認自己的祖籍。鄉賢會成立之后,一直真誠為鄉賢提供服務。

“稀土之父”徐光憲,國家最高科技獎獲得者,是上虞湯浦人,但因久居外地,連自家的祖墳也找不到了。陳秋強偶然獲悉此訊,便一次次赴湯浦尋找,終于在下徐村找到了徐家祖墳,遂聯系一家企業捐資對徐家祖墳進行修繕。徐光憲聞此深為感動,邀在美國的女兒和外孫女專程回鄉祭祖。徐光憲真誠地對陳秋強說:“我們將永遠銘記家鄉的恩德。如果我和孩子們能為家鄉做些什么,務請告知。”

編撰《虞籍名士通訊錄》,開展“走近虞籍鄉賢”采訪活動,開辟“上虞鄉賢名人展廳”,鄉賢會的工作使鄉賢文化成為上虞的一個窗口、青少年德育教育基地和對外交流的文化名片。

新世紀前后的數十年間,上虞各地聳起了18棟教學樓。這些教學樓的背后,是一個動人的故事:一個鄉賢,用一個個茶葉蛋和濃香撲鼻的粽子堆壘起這些巍峨的樓宇——張杰,香港以賣螃蟹、粽子和茶葉蛋為生的小販,一家三代居住在30平方米的小房子里,省吃儉用,卻先后向故鄉捐贈了1200萬港幣,甚至連兒女孝敬他生日的錢也被他悉數捐出,為家鄉建造了18棟校舍,捐贈了無數的教學儀器。問及為何如此重視教育,他語重心長:中國貧困落后受人欺負,主要吃虧在教育上。談到對家鄉的感情,他深情地說:“自己好,不算好,家鄉好,才算好!”

因為有了鄉賢企業家王苗通,地處山區的陳溪鄉人民有了寄托精神的好去處——苗通劇院。王苗通捐資700余萬元建的這一劇院,規模與裝備堪稱一流。

“上虞旅游業一直上不去,是鄉賢謝晉為家鄉提供了契機。”陳秋強說。“謝晉回鄉得知家鄉為旅游業難以發展而犯愁,就請來韓美林設計了舜耕像群雕,這個群雕體量是中國第一、亞洲第三,成為上虞城市的標志性藝術,上虞旅游的突破口由此打開。”

鄉賢也深度介入上虞經濟發展。如大龍山開發、祝府興建、英臺故里的文化環境營建,甚至舜耕大米、謝安家茗、白馬湖水產等品牌的文化包裝都閃爍著鄉賢的智慧,是鄉賢使上虞的傳統文化與主流文化對接,草根文化與大雅文化互動,鄉賢文化與傳統鄉村文化共振。

新鄉賢是新鄉村成功的標桿,發散出的是榜樣的力量。鄉賢會先后總結出以德治國的虞舜精神、“東山再起”的謝安精神、投江尋父的孝女精神、清廉無私的孟嘗精神、與時俱進的春暉精神、“當代武訓”的張杰精神,這些精神滋潤著上虞,成為凝聚人心的力量,成為延續數千年的傳統基層治理中的有效方式。

有關鄉賢的故事在紹興各縣市區層出不窮:諸暨市店口鎮回鄉教師和回鄉醫生為當地義務支教和無償門診;嵊州市鄉賢、綠城房地產老總宋衛平回鄉投資20多億建設嵊州綠城現代農業綜合體;新昌縣鄉賢丁利明辭職回鄉種植中藥材,編藥典、撰茶文,欲把家鄉打造成以胡慶余堂為依托的中醫藥養生文化旅游基地……

文化是凝聚人心的力量。上虞鄉賢文化的繁榮,有力促進了傳統鄉村文化的重構,推動了鄉村社會的治理。

重塑鄉土精英

重構鄉村文化,僅僅呼喚鄉賢回鄉還不夠,紹興市的一個創新之舉是:重塑鄉土精英。

如何重塑?為有一技之長的農民評星級!這就是紹興組織部門正在實施的民間人才“萬人計劃”。

“在鄉村缺乏吸引力、農民缺乏歸屬感時,給他們一個身份,讓他們認識到自身價值,找到努力方向。這種身份認同從評選老百姓最基本的生活、生產和文藝技能開始:會種地的評農藝師,泥瓦匠評建筑師,拉二胡的評琴師,從一星級到五星級不等。”吳曉東說。

目前,紹興各區、縣(市)民間人才星級評選開展得如火如荼,群眾參與積極性很高。

人人皆可成才、人人盡展其才——“萬人計劃”于2013年啟動,先在15個鄉鎮街道試點,8月在全市推開。計劃用3年時間,讓全市80%左右的家庭都有人獲得民間人才稱號,其中培養選拔五星級、四星級民間人才1萬名以上。

據紹興市委人才辦負責人介紹,民間人才評選分文體藝術、生產生活技術、經營管理服務、特色產業四大類。評鑒分五個等級,采取比賽、認證、評審等方式評鑒確認,其中五星級、四星級由市縣兩級評定,三星級由鄉鎮(街道)評定,一星級、二星級由村(社區)、企業、協會評定。比賽和評審是評鑒的主要方式。自去年開始評鑒以來,該市共組織各類才藝展示、技能比武等評鑒活動1017場,搭建了基層群眾“秀”一技之長的平臺。

“民間人才是基層群眾中有一技之長、能進行創造性勞動并對社會做出貢獻的人才,具有草根性、廣泛性、非官方性等特點,是基層穩定的重要力量。加強民間人才隊伍建設,是新時期黨管人才工作踐行群眾路線具有開創性的一項探索,具有重要的現實意義和戰略意義。”市委書記錢建民對此表示肯定。

據悉,目前紹興市各區、縣(市)已出臺了一系列激勵措施,發放證書7.58萬張,掛牌2.78萬戶,獎勵資金110多萬元,創業信貸667萬元,選拔986名民間人才作為入黨積極分子,2422名列為村級后備干部培養對象。

對已經評出來的人才,該市還組織開展學習培訓、技術傳授、經驗交流、成果推廣等各類活動,參與者已達3.3萬人次。此外,該市還培育民間組織1495個,創設志愿服務、技術幫扶、文化活動等載體,有3000多名民間人才參與擇崗服務;建立聯系聯絡制度,有6.2萬名干部聯系8萬余名民間人才,通過經常性走訪,把民間人才團結和凝聚在黨組織的周圍。

經過一年多的評選,全市評出各類民間人才36.5萬人,群眾的尊榮感大大提高。

高新區稽山街道家庭婦女張林芬,包粽子技術一流,經“民間人才廚藝比賽”獲得中級家政師稱號,紹興電視臺錄制了她包粽子的節目;越城區塔山街道婦女吳英因唐裝、旗袍等古裝上的盤扣做得好,被評為三星級民間人才;新昌縣沙溪鎮農民方中平有機水稻種得好,被授予民間人才工作室牌匾……星級評定使普通農民發現,只要干得好,都會得到尊重,他們就是鄉村里的精英!

今年5月,美國佛羅里達州羅林斯學院姚渝生教授來到店口鎮湖西村調研。5月29日結束10多天的調研離開時,這位對中國現代化進程與鄉村建設關系興趣濃厚的學者說:“士紳傳統在店口復蘇了,這是中國歷史的一種延續。”