回望2013:科幻照進現實

趙洋

2013年的人類科技雖沒有特別重大的科學發現和技術發明,但發現者和創造者們仍在實現科幻的道路上不斷前進,取得了豐碩的成果。

怪 形

《怪形》(The Thing)是導演約翰·卡朋特1982年推出的一部科幻恐怖片。影片講到在南極科考的挪威人因為發現了被冰封的奇異生物,從而導致全軍覆沒。前往營救的美國科考隊員發現犬籠中的狗竟也發生不明變異,一種不可知的生物正在荒涼的白色大陸威脅著人類的生命……

而在現實世界的三十一年后,俄羅斯科學家宣稱:在南極冰蓋下發現了被冰封千萬年的新生命形式。樣本來自一個至少1400萬年未見天日的冰封湖水。這個位于冰層下3700米處的沃斯托克湖冰冷黑暗,保存了冰河時代之前的地球環境。

圣彼得堡科學院科學家賽爾格·布拉特說:“在排除了所有已知污染物后,該細菌的DNA與全球數據庫中的已知物種均不匹配……如果該細菌在火星上被發現,我們肯定會說,火星上存在生命,但這是來自地球的DNA。我們稱這種生物為不明物種。”為了防止對古代湖水造成污染,鉆探技術也在不斷更新。三十年來,俄羅斯科學家一直都用煤油和防凍劑防止這個鉆孔重新凍結,并采取有效措施避免任何外來化學物質滲入到這一潔凈的古代湖泊中去。英美兩國科學家也緊隨俄羅斯同行的腳步,希望在這個地球最極端的環境中發現可能存在的生物種類。2013年,一支美國科考隊宣布,他們通過顯微鏡發現,在南極冰川下惠蘭斯湖提取的樣本里存在活細胞。但對于確定它們是何物種以及如何生活,還需要進行更多的研究。

還有的生命研究者更愿意把目光投向天際。2013年7月31日,英仙座流星雨光臨地球期間,英國謝菲爾德大學和白金漢大學的研究人員用特制的氣球在同溫層收集樣本,結果發現了單細胞硅藻的碎片,他們隨后宣布,在我們頭頂的大氣層內發現了“外星生命”。此前曾有科學家預測外星生命可能通過隕石等介質來到地球,甚至催生了地球生命進化。因此這個研究團隊認為,這些硅藻碎片就是有史以來第一個相關證據,證明了地外生命是如何從太空來到地球的,流星或許就是“運輸工具”之一。

不過,同一研究領域的同行們并不買賬,不少科學家認為,這些微生物根本不是什么“外星訪客”,不過是受到風暴等自然現象的影響,從地面飛到高空而已。對于質疑,論文第一作者米爾頓·溫賴特教授說:“很多人默認這些生物顆粒是從地面飛上去的。不過,大家普遍認為,除非發生劇烈的火山爆發,否則類似尺寸的顆粒不可能飛到二十七千米的高空。而在我們搜集證據的前后三年間根本就沒有發生過火山爆發……所以我們只能得出結論,這些生命體來自太空。我們的假設是,生命正源源不斷地從太空落向地球,生命并不局限于這顆行星,當然也幾乎可以肯定生命的最初起源地并不在地球。”

這貌似科幻片《普羅米修斯》的橋段,在科學上并不算是離經叛道,因為這并不是人類首次在大氣層中發現生命體。在2013年早些時候,科學家們與美國宇航局合作,在距離地面六到八千米的高度發現了細菌的存在。僅從大西洋以及美國上空大氣中采集到的一份樣本中,就包含了314種不同種類的細菌。但科學家們認為,它們大部分是在颶風形成時被拋入高空的。總之,他們還需要找出更確鑿的證據,以排除這些微生物源自太空的可能性。

火星紀事

你敢于嘗試一次說走就走的旅行嗎,哪怕它看起來不那么靠譜?不到九個月時間,全球已有10萬人報名角逐這樣的旅行機會。代價并不高,每人僅幾十美元,但對少數幸運者來說,代價則是放棄的地球上的一切。

2013年4月,荷蘭人蘭斯多普想出了這個星際真人秀項目。操作方式是:任何年齡18歲以上的成年地球人都可以申請參加“火星一號”計劃。“火星一號”公司將從申請者中挑選出來自不同大陸的四十個人,然后從他們中間決選出四名火星探險者——兩男兩女——于2022年9月發射升空,2023年4月登陸火星。兩年后,另外四名海選優勝者也將發射升空。這是單程旅行,他們永遠無法重返地球。該公司將拍攝從宇航員在地球上接受培訓到奔赴火星再到火星上開辟殖民地的全過程,同時將這種真人秀和相關紀錄片的轉播權出手,用以籌集首次任務所需的60億美元。

被選中的申請者將在一個隱秘地點接受為期八年的培訓。他們得學習修理火星住所設備,在封閉的空間種植蔬菜,處理牙科疾病、肌肉撕裂、骨折等醫療問題。雖然有一些航天界人士質疑該計劃的可行性,但蘭斯多普的想法的確具有創新性。他說:“我們希望向全世界講述這個故事。人類將最終登上火星,在火星上安家落戶并建造一個新地球。這是有史以來最令人興奮的事情之一,我們希望與全世界分享。”

有些土豪更愿意獨自推進火星之旅。國際空間站的首位太空游客,美國富翁丹尼斯·提托正計劃以個人出資的形式,將兩個人送到火星轉轉。這項計劃命名為“靈感火星”,目前,他已獲得許多人的支持,其中包括貝勒醫學院的副教授約翰森·克羅克——他曾六次作為隨隊醫生登上航天飛機。按計劃,兩名宇航員將在太空飛行五百零一天,隨后就環繞火星飛行,但不會著陸。此次計劃資金投入為15億到20億美元。

“靈感火星”計劃可能會使用由太空探索公司生產的獵鷹重型火箭和“龍”飛船。龍飛船長約4.3米,直徑約3.7米,由“比奇洛”充氣組件提供額外的居住空間。在十七個月的時間里,兩名宇航員將不得不待在一個比衛生間大不了多少的艙內。為了二人的相容性,可能會挑選一對夫婦同行。他們從地球到火星飛一個來回,除了前往火星的燃料,返程的燃料也必須保證,否則飛船將迷失在太空。

至于太空探索公司的老板,現實版“鋼鐵俠”埃倫·穆斯克則不甘于為別人做嫁衣裳,他放出豪言:先殖民火星,再談太空探索公司上市。他人生的終極目標是,在火星上建立一個自給自足的文明并將其發展壯大。為達到這一目標,至少要向火星移民8萬人。這一殖民地將從建造透明穹頂開始,穹頂經過密閉增壓后,就能在里面耕作了。開拓這一殖民地預計將要花費大約360億美元。穆斯克希望,有生之年去火星的成本能夠降至50萬美元一張票的水平。

以上三個火星計劃都是由民間發起的。無論哪個率先實現,都有資格為布雷德伯里的《火星紀事》續寫現實篇章了。

仿生人會夢見電子羊嗎?

在現實中,仿生人也許不會夢見電子羊,卻很可能夢見賽博格猴子、老鼠牙齒以及前世和永生等更為絢麗的東西。

2013年2月,美國杜克大學的研究小組在意識控制物質方面取得重大突破。他們成功通過猿猴的意識控制機器人行走超過7000公里。小組成員自2003年開始就致力于這方面的研究,近幾年已成功讓一只名為“Aurora”的猴子準確無誤地通過它的意識控制機械手。這只猴子已經意識到自己完全不需要移動任何肢體,機器人就會實現它腦袋中想到的動作。

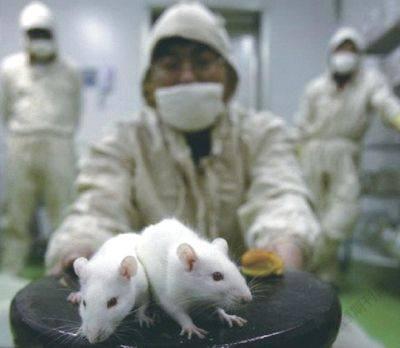

《機械戰警》告訴我們,再好的機械零件也沒有原裝的人體用著舒坦。科學家曾預測,從人體尿液中獲得的干細胞可用于生成脫落的牙齒。2013年8月,中國科學院的科學家在老鼠體內成功建立起類似牙齒的結構。老鼠類牙齒結構是首次使用尿液獲取干細胞培育的器官組織。研究顯示,人類尿液中廢棄的細胞可作為多功能干細胞。之后它們可以形成許多不同類型的細胞,其中包括:神經細胞和心肌細胞。相信在未來的某一天,通過生物工程制造的牙胚將會植入牙齒脫落的人類患者的口腔。

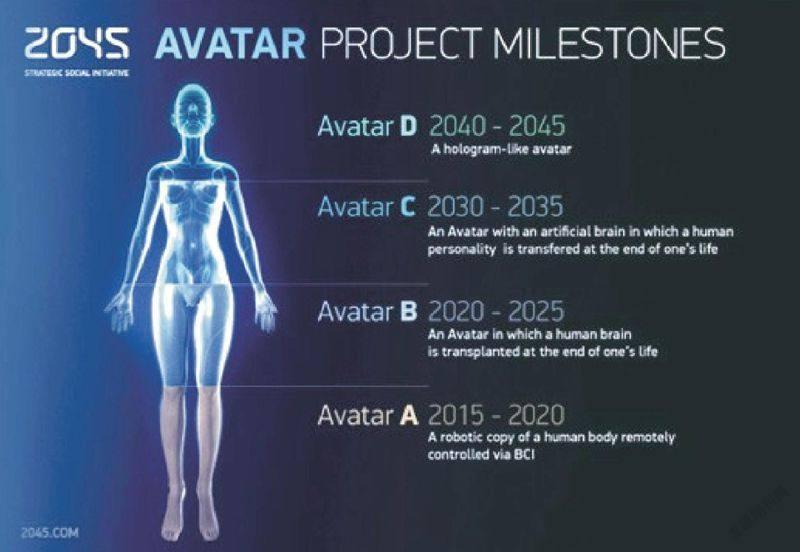

2013年6月,俄羅斯企業家伊斯科夫在紐約舉行的“全球未來2045”國際會議上發布了一個機器人頭顱,以伊斯科夫本人為模型。他的目標是將人類意識轉移到機器人身上,通過機器人化身實現永生,或者至少將擺脫人類軀體的限制。

人類的記憶能夠像計算機數據一樣上傳和存儲嗎?科學家指出,雖然目前無法實現,但未來幾十年內我們將能以這種方法存儲記憶,并且能夠恢復記憶。神經系統科學的新發現加上計算機科學和人工智能的最新突破,促進計算機技術和人類大腦能夠完美結合在一起。南加州大學的特德·博格和維克·森林大學的山姆·戴德懷勒進行了一項實驗,通過電子信號刺激某一部分海馬體,能夠真實地在老鼠大腦中植入記憶;他們聲稱還能停止海馬體的工作能力,阻止大腦記憶的作用,之后采用電子信號刺激大腦某一區域形成新的記憶。未來這套操作也將適用于人類。

要復制并上傳一整套大腦記憶,讀取記憶是第一步。2013年,加州大學伯克利分校的科研人員想出了可實時觀察人腦運動的方法——“神經塵埃”。他們朝大腦皮層噴射只有塵埃粒子大小的微型電子傳感器,然后通過超聲波為這些神經塵埃供電并進行遠程控制。每個神經塵埃都安裝了CMOS電路,專門負責檢測附近神經的電活動。現在,他們要打造一種直徑只有100微米、可在人體內嘈雜而又溫暖的環境中發送和接收信號的粒子。另外,他們還需要將這種傳感器連接到一個壓電系統上,這樣它才能把超聲波轉變成電子信號。

與此同時,歐洲一百三十多家研究機構聯合瑞士洛桑聯邦理工學院推出了“人腦項目”,要利用一臺超級計算機模擬人腦,以協助完成各類疾病的治療工作以及創建全新的計算機技術。如果一切順利,2016年將誕生有史以來最為精確的模擬人腦。

這種對大腦的模擬與再現是否令你想起劉慈欣的《中國,2185》?至少,未來的仿生人不會只夢見電子羊了。

地球停轉之日

在能源危機的壓力下,用不著外星人入侵,地球工業文明可能就先“停轉”了。為了推遲這一天的到來,各國都想了不少辦法。

2013年3月,日本政府宣布已成功從位于海底274米處的可燃冰中提取出甲烷氣體。這是全球首次通過在海底分解含有大量天然氣成分的可燃冰取得天然氣的案例。可燃冰是由甲烷氣體和水分子在高壓低溫條件下形成的籠狀結晶,如果將二者分離,就能獲得天然氣。通常情況下,它存在于大陸架海底地層以及地球兩極的永久凍土帶。石油公司希望在五年之內實現可燃冰的商業化開采。對于資源匱乏的日本來說,可燃冰開采成功自然是一個好消息。不過也有環保主義者認為,可燃冰的釋放將會加劇甲烷等溫室氣體排放。

對于某些地方來說,要開采普通化石能源,得先用核能打前站。俄羅斯國營能源企業“俄羅斯國家原子能公司”計劃打造一艘名為“羅蒙諾索夫”的發電船,上面搭載兩座小型核反應堆,可以產生70兆瓦的電力,足以滿足一座二十萬人口城市的用電、供熱以及海水淡化等電力需求。該公司打算在2016年完成相關建造工作,并將其作為一種初步的嘗試,為未來設計制造一種可移動的、基于船舶運行的小型新型核反應堆并打開國際出口市場打下基礎。發展這樣一種模塊化、可移動的核電站技術,最大的推動力還是在于俄羅斯需要在遙遠荒蕪的北極地區開采石油和天然氣。隨著全球變暖,北冰洋的海冰正不斷消融,這讓通往北極的航行變得相對更加容易。北冰洋擁有全球超過30%未被發現的天然氣,這些儲量中大約有60%位于俄羅斯控制的海域,全球十個最大型的天然氣田中有四個位于這里。而開采這些自然資源,首先得有電。

與下面的技術相比,以上都是權宜之計。中國的“人造太陽”在2013年取得新突破。中科院等離子體研究所的“東方超環”是世界上第一個全超導非圓截面核聚變實驗裝置,集中了超高溫、超低溫、超大電流、超強磁場和超高真空五個極限狀態。它創造了使2000萬攝氏度的等離子體持續400秒的世界紀錄,這是當前國際核聚變反應最好的成績。要讓核聚變為人所用,就要把氘、氚的等離子體瞬間加熱到1億攝氏度,并至少持續1000秒,才能形成持續反應。這正是“東方超環”的使命。如要發出與100萬噸煤電等同的電力,核裂變需要5噸鈾,核聚變只要100公斤的重水。取自于海水的氘和氚不僅成本低,資源豐富,而且沒有任何輻射,是安全和清潔的未來能源。國際專家評價道:“東方超環必將對國際熱核聚變實驗堆計劃及下一代聚變裝置產生更多世界級的、獨一無二的貢獻。”

微觀世界之神

美國“幻想派”科幻作家西奧多·斯特金曾寫過一個短篇《微觀世界之神》,為他贏得了初步的聲名。2013年的地球人,也在微觀世界為自己贏得話語權。

這一年,希格斯玻色子的預言者獲頒諾貝爾物理學獎。物理學界認為,物體具有質量之謎已經破解。若沒有希格斯粒子賦予質量,其他基本粒子會以光速運行,宇宙將是一鍋沸騰的基本粒子湯,不能組成物質,生命更無從談起。

既然宇宙出現了生命,誕生了智慧,就有了破解宇宙奧秘的動力和能力。希格斯玻色子的研究成果誕生于1964年。中國首個諾貝爾獎級別的成果可能出現在2013年。4月份,清華大學物理系和中科院物理研究所的聯合實驗團隊取得重大突破,在磁性摻雜的拓撲絕緣體薄膜中,從實驗上首次觀測到量子反常霍爾效應。諾獎得主楊振寧認為,99%在前沿物理學做研究的人都會同意這是一個諾貝爾獎級的成果。歷史上,霍爾效應與諾貝爾獎有不解之緣。1980年,德國科學家馮·克利青發現整數量子霍爾效應,1982年,美國科學家崔琦和施特默發現分數量子霍爾效應,這兩項成果分別于1985年和1998年獲得諾貝爾物理學獎。在過去四年間,薛其坤和他的團隊測試了一千多個樣本,克服重重障礙,才在極其嚴格的實驗要求下完成了這一實驗。這項研究成果的長遠意義在于可推動新一代低能耗晶體管和電子學器件的發展,可能加速推進信息技術革命進程。

11月,量子世界又傳喜訊:物理學家打破了量子記憶世界紀錄。脆弱的量子記憶態在室溫下維持了創紀錄的39分鐘。量子計算機研究的一大障礙被克服了。普通計算機的比特只能為1或0,量子計算機的量子比特則能同時處于1和0的疊加態,因此能同時執行多次計算。但量子比特并不穩定,通常不到一秒就會“忘記”它的狀態。此前,室溫下最長的記憶狀態維持時間是25秒,最新的實驗是其近100倍。實驗中,研究人員將信息編碼進磷原子核中,將其冷卻到-269°C,放入磁場,然后用另一個磁場脈沖傾斜核的自旋方向,創造出疊加態,最后將系統溫度提升到室溫25°C,維持了疊加態39分鐘。

盡管有上面這些激動人心的發現,人類距成為“微觀世界之神”可能還有幾光年之遙。拿希格斯粒子來說,它雖與標準模型中預言的粒子性質相吻合,但標準模型本身也并不完整:它沒有包括引力,也沒有將被認為占據整個宇宙物質總量約98%的暗物質成分考慮進去。實用化的量子計算機更是前路遙遙。但與宇宙相比,人類這個物種具有年輕的優勢,時間足夠我們去發現。【責任編輯:楊楓】