這個火山口不太紅

非洲的青山

恩戈羅恩戈羅火山形成于距今3000萬年的地殼運動,當時的海拔高度媲美乞力馬扎羅山,在此后漫長的歲月里,恩戈羅恩戈羅火山不間歇地噴發,伴隨大量熔巖涌出,山峰不斷地被削平,最后一次噴發發生于25萬年前,由于噴發猛烈,錐形的山尖被徹底摧毀,山頭從內部塌陷下去,最后形成一個800米高,直徑19公里的圓形盆地。

相傳200多年前,一些馬賽部落沿著東非大裂谷也來到這里,被優良的環境吸引,定居下來。每天,牧民們驅趕著牛羊進入火山口盆地中,尋找豐美的水草。在崎嶇的山路,牛脖子上的大銅鈴發出咕嚕咕嚕的聲音,伴著風聲,在山澗飄蕩,連綿悠長。時間久了,馬賽人就將這個地方稱為“恩戈羅恩戈羅”。 1959年坦桑政府建立了恩戈羅恩戈羅保護區,馬賽人仍被允許在此居住和放牧,但他們的行為受到約束,比如不準獵殺獅子和斑鬣狗,不準在火山口內夜宿,不準砍伐樹木等。在過去半個世紀里,馬賽人大體能夠在這片土地上與野生動物相安無事。人們常常見到草原上馬賽人放牧的牛羊,不遠處是大群的角馬和斑馬,一派和諧景象。

恩戈羅恩戈羅火山外緣叢林密布,內部綠草如茵,還有幾眼清澈的泉水,匯集成一座永不干涸的淡水湖和幾處沼澤地。野生動物們從四面八方匯聚而來,張口就有青草,走幾步就是水源,它們再不用起早貪黑、忍饑挨餓地遷徙了,這里就是世外桃源。現在有70余種大型動物在火山口內生活,數量達到2萬之巨。

旱季時,恩戈羅恩戈羅火山口的頂峰就會被濃霧包裹得嚴嚴實實,神秘莫測,沒有人能窺探她的真面目。陰冷的山風吹得臉如刀割,骨頭生疼。正午之后,溫暖的陽光驅散了濃霧,頓時天高地闊。立于恩戈羅恩戈羅的環形山峰之上,俯視蒼黃的火山口盆地,我恨不得生出一對翅膀,在此間自由地翱翔。

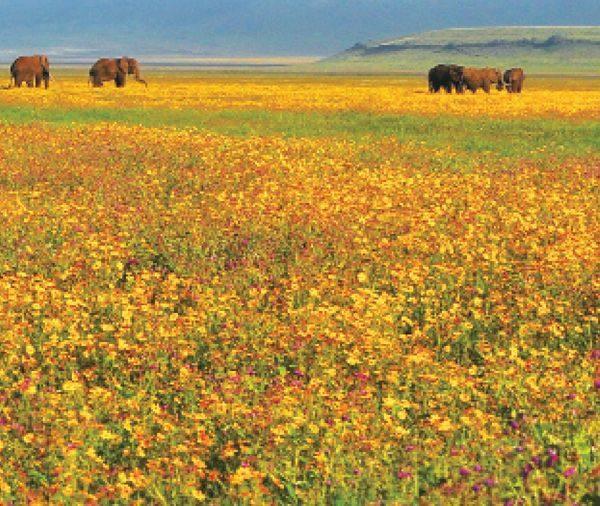

3月至5月,恩戈羅恩戈羅保護區進入大雨季,幾乎每天有一場暴雨傾瀉而下。雨停之后,滿山疊翠,鮮花遍野,鳥鳴如織。每天清晨,涌動的云霧像瀑布一般,從山峰緣壁流入火山口內,形成云海,美輪美奐,極其壯觀。午后,陽光明媚,天空湛藍,火山口內一片金黃,那是怒放的野花,點點斑馬在花叢中穿梭。

不過,要領略恩戈羅恩戈羅火山口的精髓,還得進入火山口內探尋一番。驅車抵達火山口平坦的底部,放眼望去,人似乎在一口大鍋內,四周全是野生動物,以角馬、斑馬、湯姆遜瞪羚最為常見。坐落在火山口內的馬加蒂湖里,生活著大群火烈鳥。湖邊的灘涂上,橫七豎八地躺著一些斑鬣狗。斑鬣狗在湖邊乘涼,如果有機會,它們會突然襲擊來不及飛走的火烈鳥。

火山口也是獅子優良庇護所。由于食物充足,獅子們長得膘肥體壯,雄獅體重能輕易超過250公斤,雌獅體重也可以達到200公斤,在整個東非地區首屈一指。火山口內還生活著30多頭黑犀牛,是世界上黑犀牛種群密度最大的地方之一。黑犀牛其實并不是黑色,它們膚色是淺灰或灰色,因它們喜歡在稀泥里打滾,將泥巴糊滿全身,保護皮膚不被蚊蟲叮咬和不被陽光曬傷,看起來呈現黑色。

火山口內有一座淡水湖,一家河馬居住在內。河馬白天通常泡在水中,夜里上岸來吃草。湖邊有一大片沼澤地,那就是河馬的糧倉。我站在湖邊,張開雙臂,仰起脖子,享受湖面吹來的清風。此時已是午后,陽光溫暖地直射在頭頂,天藍得令人心醉,四周是深青色的高聳入云的火山口環壁,山頂上的白云好像坐著滑梯一樣下瀉。置身于這樣鬼斧神工的地質構造中,真讓人感嘆自我的渺小、自然的偉大,不由得燃起對造物主的敬畏之心。

恩戈羅恩戈羅保護區為了盡可能減少旅游業對野生動物的影響,規定了每輛車在火山口內的游覽時間不能超過6小時,任何車輛不允許在火山口內過夜。在車輛上山的路上,可以見到火山口環壁上長滿了仙人掌樹,樹頂是深綠色,樹干是黃白的,遠看去好似滿山的西蘭花。經過一個拐角,火山口形成了一個V字型的谷口,正對著馬加蒂湖,湖邊芳草萋萋,正如巴爾扎克《幽谷百合》中描述的景象。