新疆維吾爾族清真寺

徐樹春

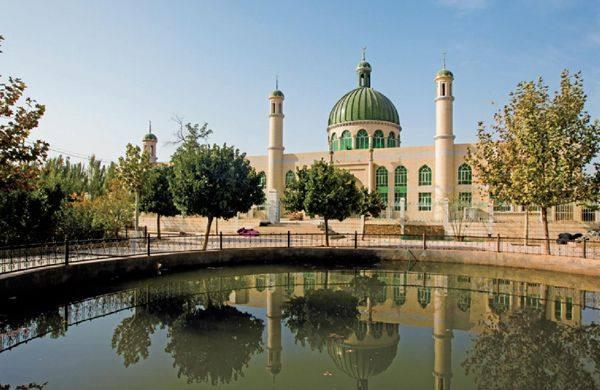

在新疆,無論城鎮還是鄉村,造型各異、風格獨特的清真寺建筑隨處可見,或華麗莊嚴,或古樸素雅,都會給人留下深刻印象。新疆崇信伊斯蘭教的人數眾多,作為宣教和禮拜的標志性建筑和景觀,清真寺格外引人注目,可以說,凡是有穆斯林居住的地方,就有清真寺存在,其中不乏許多歷史悠久的清真古寺。

公元9世紀末10世紀初,伊斯蘭教經中亞傳入新疆南部地區。10世紀中葉,信仰伊斯蘭教的喀喇汗王朝發動了對于闐佛教王國歷時40多年的宗教戰爭,于11世紀初滅亡于闐,把伊斯蘭教推行到和闐地區。14世紀中葉起,在察合臺汗國(成吉思汗次子察合臺在西域建立的藩屬國)的強制推行下,伊斯蘭教逐漸成為察合臺汗國信仰的主要宗教。

伊斯蘭教成為維吾爾族等民族的主要宗教以后,各種類型的清真寺也逐漸出現在天山南北。現在,新疆的清真寺數量居全國各省區之首。國務院新聞辦2009年發布的《新疆的發展與進步》白皮書指出,新疆有10個民族信奉伊斯蘭教,人數達1100萬人,共有各類清真寺2.43萬座,為信教的穆斯林群眾開展各種正常的宗教活動創造了條件。尤其是在人口眾多的城市,清真寺的密集度更高,在烏魯木齊市解放南路全長1公里左右的道路兩側,百米之內就有清真寺14座。

清真寺的多重功用

“清真寺”,也叫禮拜寺,是穆斯林禮拜、沐浴的場所,也是阿訇宣講教義和宗教知識的講壇,培養新一代宗教職業者的學校,為穆斯林主辦婚喪嫁娶及屠宰畜禽服務的阿訇、伊瑪目等宗教人員處理寺內事物的辦公地點,概括地說,清真寺是穆斯林從事社會活動的中心場所。由于《古蘭經》要求穆斯林每天要做5次禮拜,日出,正午,下午,日落和夜晚。在古代沒有時鐘的情況下,很難掌握統一的時間,因此在清真寺外圍建有宣禮塔,每到禮拜時間,要有大嗓門的人在塔上大聲召喚,許多清真寺都有4座宣禮塔,朝向四方,召喚教徒們開始禮拜。現代清真寺的宣禮塔仍是建筑的重要組成部分,但是已經不用人去喊了,而是裝有擴音器。穆斯林作禮拜的清真寺內,不供奉任何雕像、畫像及供品,只有圍繞的廊柱,中心一個大拱頂,主要的墻壁要朝向麥加的方向。墻中間有一個凹下的龕,叫做米海拉布,是指示穆斯林朝拜方向的,龕中有一座帶階梯的高臺,是在主麻日時,為伊瑪目站在上面帶領誦讀《古蘭經》用的,誦讀《古蘭經》時不能有音樂和歌唱,地面都要鋪上地毯和布單,因為穆斯林需要赤腳禮拜。清真寺外面或一進門的地方備有自來水或水壺,要求穆斯林洗凈手臉后才能禮拜。

清真寺除了禮拜和宣教的作用外,還是兼具文化和處理穆斯林民事糾紛的場所。很多清真寺附設有圖書館、醫療所。一般穆斯林有關婚姻、遺產、交易等糾紛,也可以在清真寺內按教法規定解決或調處,庫車縣的清真大寺至今保留著當年的宗教法庭,是目前新疆唯一的一處宗教法庭遺址。

清真寺的多種類型

新疆信仰伊斯蘭教的民族聚居處都有清真寺,但維吾爾族的清真寺最多,種類也比較齊全,主要有艾提尕爾大清真寺、加曼清真寺、小巷清真寺、麻扎清真寺等幾種類型,這些清真寺遍及新疆的城市鄉村。

第一類是艾提尕爾大清真寺,位于新疆喀什,是新疆最大的清真寺,也是中亞最有影響力的三大清真寺之一,這是一個有著濃郁民族風格和宗教色彩的伊斯蘭教古建筑群,坐西朝東,由寺門塔樓、庭園、經堂和禮拜殿四大部分組成。

這里原是征服中亞的阿拉伯大將屈底波·伊本·穆斯林留下的伊斯蘭教傳教士的墓地。公元1442年,喀什噶爾王沙克色孜·米爾扎首先在這里建立了一所清真寺。1538年,喀什統治者吾布力·阿迪拜克為了紀念他已故的叔父,又將寺院擴建。16世紀,葉爾羌汗國君主將其擴建為能夠做主麻日禮拜的大清真寺,1798年英吉沙維吾爾族女穆斯林古麗熱娜在前往巴基斯坦的途中病故于喀什噶爾,人們用她遺留的旅費擴建了清真寺,并取名“艾提尕爾”,后來分別于18世紀末和19世紀中葉進行修建、擴建,重新規劃全寺布局。新中國成立后,人民政府曾多次撥款進行修繕,艾提尕爾清真寺才形成了今天的規模和氣勢。

寺門塔樓正對艾提尕爾廣場,天藍色寺門寬4.3米,高4.7米,門兩側各有短墻相接;外兩側各有一高大的磚砌圓柱,底粗頂細,往頂又各有一塔樓,又名邦克樓,供寺內教職人員召喚穆斯林析禱禮拜之用。進入寺門是一個八角形穿廳,內有一20畝大庭園,南北兩側各有一排18間的經堂,為伊瑪目講經和宗教學生習經之所。園內有兩個水池,四周白楊參天,桑榆繁茂,雖居鬧市中心,內中卻格外清靜幽雅。禮拜殿設在寺院西端一個用柵墻隔開的大院落內。禮拜殿又分為內、外殿和殿堂入口3部分,南北總長140米,東西進深19米。如此面闊的大型禮拜殿,在國際上也極為少見。外殿有140根高達7米的綠色雕花木柱成網格狀排列,支撐著白色的密肋天棚,宏敞齊整,氣勢雄渾。

目前艾提尕爾清真寺已經成為全新疆穆斯林聚禮處,每天到這里禮拜的人達到數千人,星期五主麻日下午男穆斯林的禮拜人數達到上萬人。2013年10月的古爾邦節當天清晨,筆者在新疆喀什艾提尕爾清真寺對面的賓館樓頂,聆聽和目睹了廣場上數萬穆斯林禮拜的全過程,教徒們在寺內和廣場上依次排列,虔誠跪拜,禮拜之后,隨著歡快的鼓樂聲,跳起熱情奔放的“薩瑪舞”,場面壯觀宏大。

第二類是加曼清真寺,又稱主麻日清真寺。這類清真寺每周禮拜五舉行聚禮及聽念教義演說詞和聽講勸善講演等宗教儀式。主要建在城鎮穆斯林聚居區,規模較大,宗教職業人員比較齊全,如莎車縣的加曼清真寺,庫爾勒市加曼清真寺。在伊斯蘭教教義和歷史上,主麻日一向被視為貴重之日,穆斯林于此日除參加聚禮外,還要多行善功,要剪指甲、剃唇髭、洗大凈、點香、游墳、懺悔等,皆被視為圣行。

第三類是小巷清真寺。小巷清真寺一般稱“麥斯吉德”,數量較多,主要分布在南疆的城鄉小巷,穆斯林平時禮拜、禱告都在這類清真寺里舉行。這類清真寺規模不大,教職人員也比較少,但來的穆斯林人數最多,主要是平民百姓的穆斯林。在喀什市的老城和高臺民居,許多小型的清真寺就建筑在民居中間,與普通居民的房屋渾然一體。

第四類是麻扎清真寺。這類清真寺多作為附屬建筑物設在麻扎(陵墓)院內。穆斯林在朝拜伊斯蘭教著名的教長、宗教領袖、學者、有名望人物的麻扎時,都要到這類清真寺內進行一些宗教活動,表示對亡者靈魂的緬懷和膜拜。這類清真寺往往是亡者家族及所屬集團、宗派的公墓,因而涉及的人較多,來朝拜的人也很多。同時,麻扎清真寺規模較大,修建豪華,殿堂寬敞。如位于喀什市東北5公里的阿帕克霍加麻扎,就是清代新疆伊斯蘭教白山派著名首領阿帕克和卓及其家族的陵園,也稱“哈茲拉特麻扎”(圣者之墓),俗稱“和卓墳”,又稱“香妃墓”。這座麻扎始建于1607年,后由阿帕克主持重建,以其名字命名,后其本人及家族均埋葬在這里。

清真寺的建筑藝術

維吾爾族的清真寺與其他民族的甚至內地的清真寺有明顯的區別,尤其是建筑藝術風格上有其獨到之處。維吾爾族的清真寺建筑融合阿拉伯和維吾爾族風格于一體,按照當地的傳統并結合當地的氣候、材料和建造技術,清真寺整體形制多呈穹窿圓拱廊柱結構,與內地清真寺殿宇式的重檐起脊勾連搭結構形成鮮明對比,圓形拱頂和高聳的尖塔,綠色或藍色的柱廊,造景圖案和三面回廊,是阿拉伯伊斯蘭清真寺建筑常用的形制,也成為新疆清真寺建筑共同流行的風格。

維吾爾族清真寺無論大小,都十分注重門樓的裝飾藝術,門樓兩側各建有一座五六層樓高的圓形尖塔,并與大門相連。塔尖下部大,向上漸漸變小,尖塔多用雕花磚砌成,有的還鑲有琉璃瓦,頂建磚砌圓亭,亭頂呈穹隆形,頂尖為一彎新月,具有鮮明的伊斯蘭風格。清真寺的整體建筑采用木雕、磚花、石膏浮雕、彩繪和琉璃瓦裝飾等多種手法,顯得富有藝術魅力。裝飾的花紋和圖案都反映了維吾爾族的審美情趣,如花紋大都是巴旦木紋、石榴紋、花蕾紋、花朵紋、葉紋等,建筑師們運用各種艷麗色彩,將各種植物及生活用品等經過巧妙的藝術造型處理,統統彩繪入畫,所以,新疆維吾爾族清真寺的裝飾藝術生活氣息很濃,使人強烈感受到維吾爾人民熱愛生活、熱愛自然的審美情趣。