PVC板熱蝕痕跡實驗及數值重構研究

徐曉楠,余瑩瑩,施照成

(中國人民武裝警察部隊學院消防工程系,河北 廊坊065000)

0 前言

PVC是繼鋼材、木材、水泥之后的第四大類建筑材料,在建筑、裝飾領域得到廣泛的應用。但是,PVC燃燒時產生濃煙及其毒性,給火災的撲救、人員疏散帶來極大的困難。PVC受到火場作用后,外觀及內部結構發生變化,形成一些特殊痕跡,表現為顏色和燒損破壞程度的區別。這些特殊變化痕跡與火災溫度、燃燒持續時間、起火部位位置存在著對應變化的規律和聯系[1-2]。這些燃燒留下的圖痕是火災過程中客觀記錄火源、起火點、蔓延方向、燃燒速率的一種符號語,研究這些痕跡的形成規律及機理能更客觀、準確地認定起火原因[3]。由于火災現場具有破壞性、復雜性和因果關系的隱蔽性,給火災調查工作帶來了極大的困難,而數值模擬技術可以還原火災場景,再現火災中最真實的發生發展過程,成為火災調查工作中的一種新興技術。李一涵[4]對FDS源代碼進行了改進,利用改進后的程序計算火災過程中壁面熱解形成的圖痕,并通過數值重構方法計算驗證了河北唐山“2·18電子游戲廳特大火災”的火災燃燒痕跡的形成。姜蓬[5]通過分析火災煙氣在壁面黏附的機理,研究火場中煙氣顆粒的受力模型,建立了煙熏圖痕預測模型,并通過相關實驗驗證了模型的有效性。但是,目前國內外利用數值重構技術研究PVC板熱蝕痕跡的鮮見報道。

本文結合熱蝕痕跡的特點設計了在不同的火源熱釋放速率、燃燒時間、火源位置的工況下PVC板熱蝕痕跡的實驗,并將PVC板熱蝕痕跡的半物理預測模型與FDS源程序耦合,實現了對實驗的重構,驗證了模型的有效性,說明該技術可以對火場中PVC板熱蝕痕跡進行還原,與其他人證、物證相結合,對證據鏈的形成起到支持作用。

1 PVC板熱蝕痕跡預測模型

1.1 模型的建立

由量綱分析法,利用影響壁面熱蝕痕跡的4個重要因素[6]:壁面接收的凈熱通量(q·″net)、壁面附近溫差(ΔT)、火源的幾何位置(包括火源距壁面的水平距離(l)及壁面內各點與火源在壁面內投影點的斜線距離(h)、材料的熱分解溫度(Td)建立半物理模型,得到單位面積壁面材料表面在單位時間內接收到的熱量q·″,如式(1)所示:

式中 K:材料因子,表征材料本身的性質,如可燃性、阻燃性等,對于同種材料K為常數

Tg:壁面附近熱煙氣溫度,K

Tw:壁面溫度,K

ΔT:壁面附近熱煙氣溫度與壁面溫度之差,K

Td:壁面材料的熱分解溫度,K

q·″net:壁面接收的凈熱通量,W/m2

X、Y、Z:網格的坐標,m

Xfire、Yfire、Zfire:火源中心的坐標,m

τ、γ:待定系數,需根據實驗結果調整確定

對式(1)進行時間的積分,得到t時刻單位面積壁面材料表面的熱負荷(熱負荷的大小用以表征痕跡的深淺程度[6])隨時間的變化,如式(2)所示:

PVC板常用作壁面材料,其熱蝕痕跡預測模型可采用式(2)。

1.2 模型的嵌入

FDS源程序中共包含26個文件,將式(2)在Visual Studio 2005操作環境下嵌入FDS源程序中,經過不斷調試,PVC塑料板熱蝕痕跡半物理預測模型與FDS源程序耦合,編譯出新的FDS程序,使該程序能夠計算并顯示PVC塑料板熱蝕痕跡的功能。

2 PVC板熱蝕痕跡實驗

2.1 實驗材料

PVC板(壁面材料),尺寸為2440 mm×1220 mm×5 mm,通過切割機裁成實驗所用尺寸1200 mm×800 mm×5 mm,鄭州統一廣告材料有限公司;

紙面石膏板(壁面載體材料),尺寸為2440 mm×1220 mm×8 mm,裁成實驗所用尺寸1200 mm×1200 mm×8 mm,泰山石膏股份有限公司。

2.2 實驗裝置

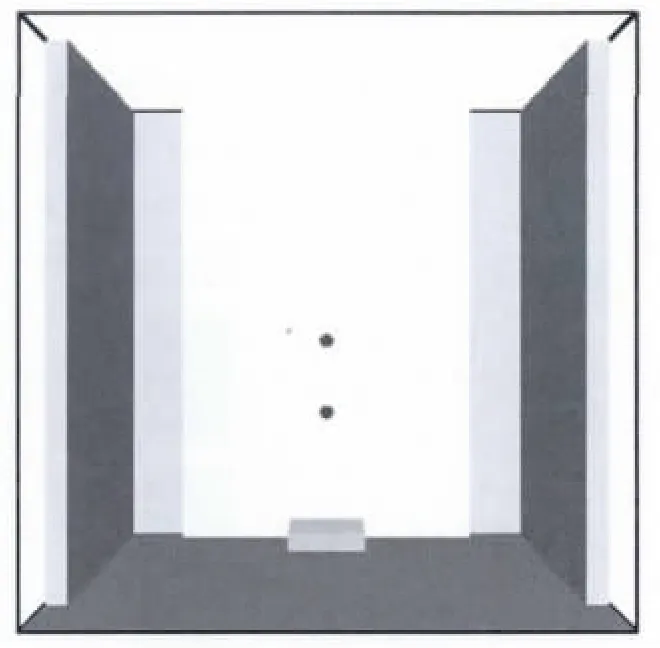

為了防止木板受熱損壞影響實驗結果,實驗中先將1200 mm×1200 mm×8 mm的紙面石膏板固定在事先用木板搭建好的實驗臺上,再將1200 mm×800 mm×5 mm的PVC塑料板固定在紙面石膏板上;在實驗臺底部放置油盤盛放汽油,用計時器記錄火源燃燒的時間,并在正對PVC板的方向上放置型號為佳能600D的相機記錄下最終形成的熱蝕痕跡。實驗裝置如圖1所示。

2.3 實驗步驟

由式(2)發現,在PVC板上形成的熱蝕痕跡受壁面接收的凈熱通量、壁面附近溫差、火源的幾何位置和燃燒時間4個因子的影響,其中壁面接收的凈熱通量和壁面附近溫差由火源熱釋放速率決定。因此,實驗分別從不同火源熱釋放速率、燃燒時間、火源位置3種工況設計實驗,設為工況1、2、3。

(1)工況1共進行5組實驗,分別編號為1#~5#,PVC板尺寸為1200 mm×800 mm×5 mm,油盤分別采用直徑為 160、200、230、280、320 mm,高度均為50 mm,油量均為充足油量,待燃燒時間到150 s時,人為將火熄滅,以保持燃燒時間的一致性,并將油盤統一放置在PVC塑料板的底部正中央處,與PVC板距離為零;通過經驗公式[7]計算得出1#~5#實驗所用火源穩定燃燒時的熱釋放速率分別為3.6、6.4、10.1、17.4、25 k W;

圖1 實驗裝置圖Fig.1 Experimentalinstallation diagram

(2)工況2共進行5組實驗,分別編號為6#~10#,PVC塑料板尺寸為1200 mm×800 mm×5 mm,為了確保形成的熱蝕痕跡便于觀察和火源熱釋放速率一致性,油盤統一采用直徑為230 mm,高度為50 mm,并將油盤統一放置在PVC板的底部正中央處,與PVC塑料板距離為零;為了得到任意燃燒時間的熱蝕痕跡,實驗中采用適當油量,得到6#~10#實驗燃燒時間分別為103、110、125、141、150 s;

(3)工況3共進行5組實驗,分別編號為11#~15#,PVC板尺寸為1200 mm×800 mm×5 mm,考慮到墻角墻壁對火源的交叉輻射效應,并為確保火源熱釋放速率和燃燒時間一致性,油盤統一采用直徑為200 mm,高度為50 mm,油量均為80 m L;分別將油盤放置在PVC板的緊貼底部的正中央處、距底部正中央50 mm、距底部正中央100 mm、緊貼墻角、距墻角100 mm 5種位置。

3 PVC板熱蝕痕跡數值重構

按照實驗所設置的工況,重構PVC板熱蝕痕跡的實體實驗。模擬計算空間大小為1.2 m×1.0 m×1.2 m,將網格大小設為24×20×24,經過網格獨立性測試及時間步長的調整,該網格方案能夠保證計算效率和精度[8-11]。計算空間有2個面全部敞開,與實體實驗的設置保持一致。圖2為進行PVC板熱蝕痕跡實驗裝置的模擬圖。

4 結果與討論

圖2 實驗裝置模擬圖Fig.2 Simulated diagram of the experimentalinstallation

PVC板熱蝕痕跡受很多因素影響,本文選擇對火源熱釋放速率、燃燒時間和火源位置這3個影響因子分別進行研究,并對比分析了實驗和重構得到的PVC板熱蝕痕跡。

4.1 火源熱釋放速率的影響

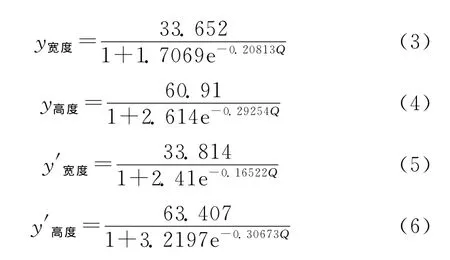

工況1實驗結果與重構結果見表1,1#~5#實驗得到的PVC板熱蝕痕跡寬度分別為19.0、22.2、28.9、31.4、33.7 mm,高度分別為32.3、42.5、54.4,60.0、60.5 mm。1#~5#重構得到的PVC塑料板熱蝕痕跡寬度分別為14.8、17.8、23.7、29.6、32.6 mm,高度分別為33.1、44.9、54.8、62.9、63.3 mm。利用 Matlab軟件對數據進行擬合,實驗和重構得到的PVC板熱蝕痕跡寬度和高度均與火源熱釋放速率呈阻滯增長關系,相應的數學表達式如式(3)~(6)所示。結果表明,由于實驗過程中受風速、風壓等因素的影響,得到的熱蝕痕跡與重構得到的相比寬度略大、高度略小,但變化趨勢基本相同:寬度和高度均隨火源熱釋放速率的增大而增加,但增加速率逐漸減慢;隨著火源熱釋放速率的增加,熱蝕痕跡高度的增加速率快于寬度的增加速率,因而,在PVC板上形成的熱蝕痕跡錐形形狀越來越明顯。

式中 y寬度、y高度:實驗得到的PVC板熱蝕痕跡寬度和高度,mm

y′寬度、y′高度:重構得到的PVC板熱蝕痕跡寬度和高度,mm

Q:火源熱釋放速率,k W/m2

?

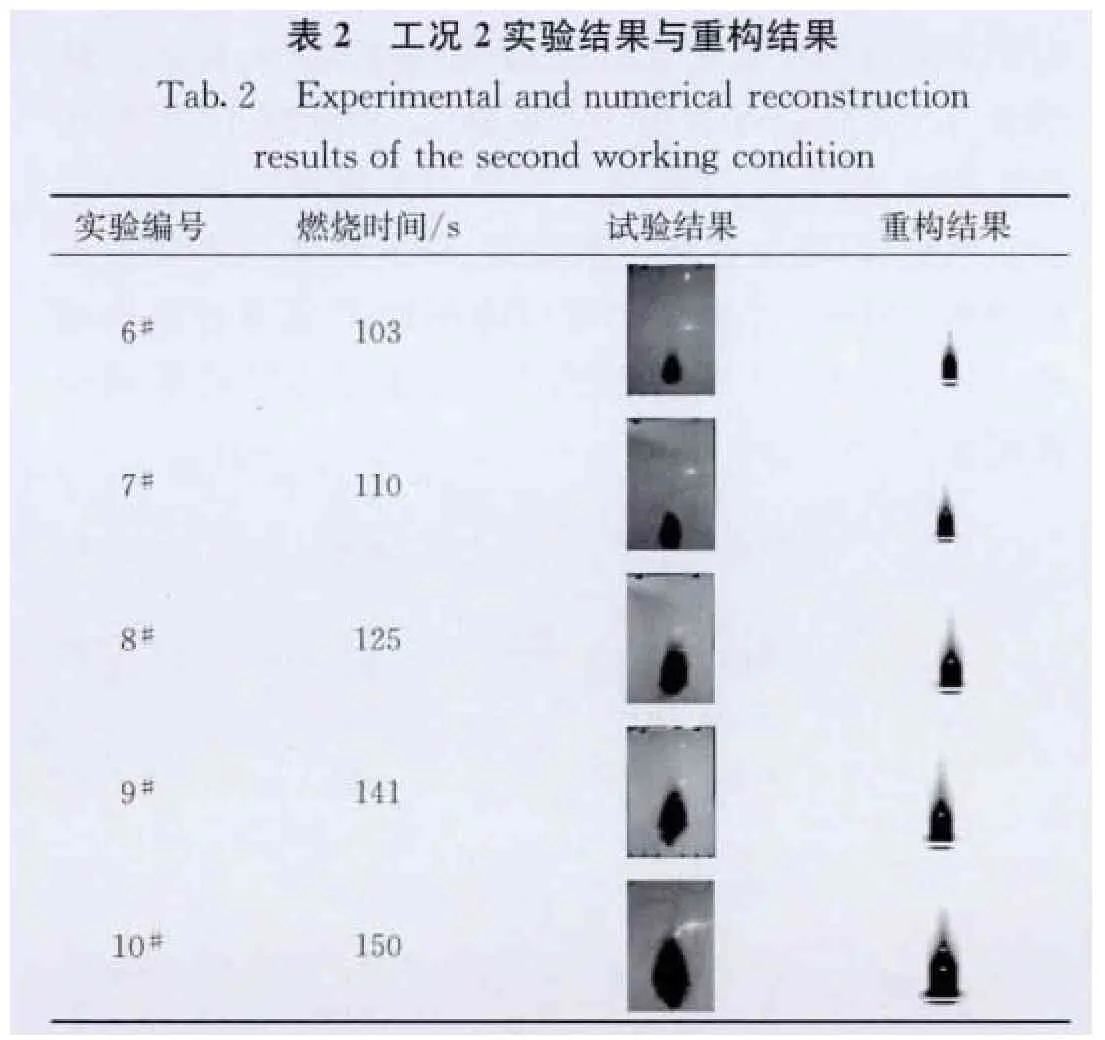

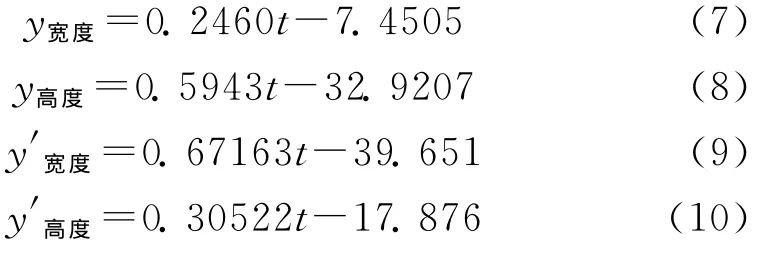

4.2 燃燒時間的影響

工況2實驗結果與重構結果見表2,6#~10#實驗得到的PVC板熱蝕痕跡寬度分別為17.3、19.3、25.0、27.0、28.9 mm,高度分別為28.5、31.7、41.3,53.3、54.4 mm。6#~10#重構得到的PVC板熱蝕痕跡寬度分別為13.4、16.3、19.6、25.2、28.1 mm,高度分別為30.6、33.4、43.7、54.8、61.7 mm。式(7)~(10)為實驗和重構得到的PVC板熱蝕痕跡最大寬度和高度均與燃燒時間呈線性增長關系表達式。由于同樣受風速、風壓等因素的影響,實驗熱蝕痕跡寬度略大、高度略小于重構熱蝕痕跡,變化趨勢基本相同,熱蝕痕跡高度的增加速率明顯快于寬度的增加速率,在PVC板上形成的錐形熱蝕痕跡愈加明顯。對比工況一,熱蝕痕跡寬度和高度隨燃燒時間的增加速率快于隨火源熱釋放速率的增加速率。

?

式中 t:燃燒時間,s

4.3 火源位置的影響

工況3實驗結果和重構結果見表3,11#~15#實驗得到的PVC板熱蝕痕跡跡寬度分別為22.2、21.2、7.6、17.0、0 mm,高度分別為42.5、32.3、9.1,49.3、0 mm。11#~15#重構得到的PVC板熱蝕痕跡寬度分別為17.8、11.8、2.7、16.4、0 mm,高度分別為44.9、33.1、10.1、52.9、0 mm。比較11#~13#結果發現,隨著火源與壁面的距離增大,火源熱釋放速率相當于減小,在PVC、板上形成的熱蝕痕跡寬度和高度逐漸減小、顏色逐漸變淺、下邊緣距離底部逐漸增大;比較11#和14#結果發現,當火源位于墻角時,由于墻角壁面的交叉輻射作用,在PVC板上累積了更多的熱量,形成的熱蝕痕跡的高度、1/2寬度明顯增加,顏色加深,呈半個錐形的形狀;比較14#和15#結果發現,隨著火源與墻角的距離增大,PVC板接收到火源的熱量減少,顏色變得不明顯,幾乎沒有形成明顯的熱蝕痕跡。

?

5 結論

(1)PVC板熱蝕痕跡寬度和高度均與火源熱釋放速率呈阻滯增長的關系,隨著火源熱釋放速率的增大,寬度和高度的增加,但增加速率逐漸減慢,且高度的增加速率快于寬度的增加速率;PVC板熱蝕痕跡寬度和高度均隨燃燒時間呈線性增加,高度的增加速率快于寬度的增加速率,且隨燃燒時間的增加速率快于隨火源熱釋放速率的增加速率;

(2)當油盤位于PVC板中間時,隨著火源與壁面的距離增大,形成的熱蝕痕跡顏色逐漸變淺、范圍逐漸減小、下邊緣距離底部逐漸增大;火源位于墻角,在PVC板上形成的熱蝕痕跡高度增加、顏色加深、呈半個錐形的形狀;當油盤位于墻角時,隨著火源與墻角的距離增大,在PVC板上形成的熱蝕痕跡的寬度和高度減小、顏色變得不明顯;

(3)將PVC板熱蝕痕跡半物理預測模型與FDS源程序耦合,編譯改進了FDS程序并模擬得到數值重構熱痕跡,盡管熱蝕痕跡較實驗得到的寬度略小、高度略大,但變化趨勢基本相同,反映出兩者具有較好的一致性,將該技術應用于火災調查,可以起到分析火災原因,支持證據鏈形成的作用。

[1]B Georgali,P E Tsakir idis.Microstructure of Fire-damaged Concrete:A Case Study[J].Cement and Concrete Composites,2005,27(2):255-259.

[2]J Setién,J J González,J A Alvarez,et al.Evolution of Mechanical Behaviorin a Structural Steel Subjected to High Temperatures[J].Engineering Failure Analysis,2002,9(2):191-200.

[3]林 松.燃燒規律與圖痕[J].消防技術與產品信息,2004,(12):70-74.Lin Song.Burning Law and Figure[J].Fire Technique and Productsinformation,2004,(12):70-74.

[4]李一涵.基于數值模擬技術的火災調查研究[D].合肥:中國科學技術大學火災科學國家重點實驗室,2006:8-12.

[5]姜 蓬.基于金相分析與煙熏圖痕數值重構的火災調查研究[D].合肥:中國科學技術大學火災科學國家重點實驗室,2009.

[6]徐曉楠,吳 迪,韓 娜.利用數值重構技術研究火災熱蝕圖痕的可行性[J].消防科學與技術,2012,31(7):765-768.Xu Xiaoxan,Wu Di,Han Na.The Probability ofresearching the Thermal Ablation Patternon by Numericalreconstruction[J].Fire Science and Technology,2012,31(7):765-768.

[7]史聰靈,鐘茂華,羅艷萍,等.地鐵車廂汽油火災的模擬計算與分析[J].中國安全科學學報,2006,16(10):32-36.Shi Congling,Zhong Maohua,Luo Yanping,et al.Simulating Calculation and Analysis of Gasline Arson Firesin Metro Compartment[J].China Safety Science Journal,2006,16(10):32-36.

[8]Cox G,Chittyr A.Study of the Deterministic Properties of Unbound Fire Plumes[J].Combustion and Flame,1980,39(2):191-209.

[9]G E Hartzell.Engineering Analysis of Hazards to Life Safetyin Fires:The Fire Effluent Toxicity Component[J].Safety Science,2001,38(3):147-155.

[10]Fire Codereform Center Limited.Fire Engineering Gu idelines[M].1st ed.Sydney:Fire Codereform Center Limited,1996:17-21.

[11]王志剛,倪照鵬,王宗存,等.設計火災時火災熱釋放速率曲線的確定[J].安全與環境學報,2004,(S1):50-54.Wang Zhigang,Ni Zhaopeng,Wang Zongcun,et al.Determination of Heatreleaserate Curve When Designing Fire[J].Journal of Safety and Environment,2004,(S1):50-54.