英漢兩種時間觀和語境下 漢語的時間表達

向然

摘要 Givon和Martinet都提出,人類的認知、語言和交際的發展是在一定的社會文化語境中進行的。文化的模式也反過來影響著交際信碼、即語言系統(Givon 1984:1; Martinet 1969:186)。文章從文化語言學視角出發,結合文字學、人類學,分析了英漢文化中的時間觀和英漢兩種文化下的語境特點以及從歷時和共時上對漢語時間表達的影響。總結出漢英兩種語言中不同的時間表達的形式并認為英漢兩種不同的時間觀與語境和語言中時間信息的編碼是緊緊聯系,對立統一的。

關鍵詞 時間觀;語境;語言

引言

時間觀念作為重要的語言文化觀念之一,在研究的過程中發現,在大多數著作中對時間觀念的分析是以認知哲學為基礎進行的,在語言文化學框架下對其進行的分析相對較少。在語言學純本體領域,時制、體態的研究也是一大熱點,但都囿于其自身的框架。即使在對比語言學中也大多從編碼語言學的角度來談,而忽視了文化和不同類型的語境的影響。對于語境問題的研究可以最早追溯到人類學家馬林諾夫斯基,他首創了“情景語境”和“文化語境”,“前者指使用語言的一般具體環境,而后者指語言使用的文化現實環境和人”,“相關事物”和“語言活動效果”。一直到韓禮德,在繼承前人的基礎上發展出了功能語言學,“語境發展成為一個重要的理論概念,是用來描述語義潛勢”。但真正把語境與文化結合起來的并且著眼于跨文化視野的數人類學家霍爾,同時它還提出了其它一系列具有跨學科跨文化意義的重要觀點。

一、英漢不同文化下的時間觀

作為通過觀察天體和結合數學運算的基本時間測量單位,年、月、日在跨文化中廣泛存在。但這些基本單位在漢文化卻有著獨特的文化意義。

日是象形字,甲骨文像太陽形。《說文.日部》:“日,實也。太陽之精不虧。從口、一,象形。”可見其本義為太陽,后來引申指白天,一晝夜等。

月是象形字,甲骨文像半月之形。《說文.月部》:“月,闕(缺)也。太陰之精。”因為月亮缺時多,圓時少。本義指月球,古今相同。月相變化,由圓到缺,一年十二次,每個周期為一月,故引申為月份。

年是會意字,甲骨文從人背禾,會谷物成熟進行收獲之意,人也兼表聲。《說文.禾部》:“年,谷熟也。從禾,千聲。”我們今日所用的基本時間單位的年是由谷物成熟豐收引申泛指一年的收成,進而再次引申為十二個月為一年。

從文字學和詞源學上對這些基本單位的解釋,我們不能看出:

1.漢民族對時間的認識與農業社會躬耕勞作息息相關,它們深深植根于土地。人們利用時間來計算和預測莊稼收成和收獲。表現出了地人合一的思想。

2.漢民族的時間觀念是有光感的,即和陰陽結合在一起的。同時時間還是神秘的,日月之行若出其中,星漢燦爛若出其里,人們對于時間的身體感知是通過仰望來實現的。這又體現了天人合一。

3.時間與天地一體。漢族人自古就有祭祀天地的傳統,土地提供了族人繁衍生息的物質基礎,上天又給予了族人的信仰并且決定家族個人的命運。因此時間也相應地被賦予了神圣和崇高感。在古代農業社會,人們只能順從和祈禱,而不能征服和決定時間。

中國文獻中最早的測度時間概念是“宙”。《尸子》中說“四方上下曰宇,往古來今曰宙。”表明宙是時間而非空間,是“古往今來”,是過去、現在和未來的總和,是一個有持續長度的時間實體。《莊子.耿桑楚》說:“有實而無乎處者,宇也;有長而無本剽者,宙也。”表明了時間無始無末無端。但是在整個中國宇宙論史上,這種時間的持續久暫,未被徹底數量化,這也是中國時間觀的一般特征,即自然界不是一個純量化的體系。這和亞里士多德“時間是運動的數目”以及近代科學得以展開的建立在牛頓等時間的精確量度的西方時間觀截然相反。

從人類學對時間的分類和劃分來看,在時間觀的時制方面,中國屬于典型的過去時間取向時間觀。表現在崇拜祖先,尊師敬祖,做事情喜歡引經據典,追本溯源,循規蹈矩。與之相對的是英美文化的未來時間取向時間觀,他們極少回顧過去,一切著眼未來。因為回歸過去如同走向“原罪”,后退是沒有出路的。因此,西方的時間是“計劃”,是可以安排的。基督教的時間本質上是線性的,未來不是一本封閉的書,而是開放的、能動的、創造的。通過基督的第二次降生,塵世具有從罪惡中救贖出來的可能性。所以他們對未來充滿希望

在時間觀的方式方面,中國文化是圓式時間觀,不同于西方文化的線式時間觀。一部《三國演義》始于“天下大勢,分久必合,合久必分”,在漢文化中“時”的體系是圓式循環的,四時的循環,朝代更替的循環,陰陽五行的循環,天干地支的循環。這與西方文化的線性時間觀是不同的。公元四世紀,“新興的基督教以其線性時間觀取代希臘的循環時間觀,規定了整個西方文明新的走向。歷史、進步和發展演化的這些啟蒙運動高揚的旗幟,在線性時間觀中得以可能。”近世以來,“精致化的測度時間與單向線性時間結合使得技術時代人的生活完全由時間控制著”。個人與社會的發展都有近期目標和遠景規劃。生活被各種時間表、課程表、日程表所限定;速度、迅速、準時成為了新時代的特征和價值標準。隨著歷史文化社會的發展,現代中國時間文化在一些方面也逐漸向線式時間觀發展,這與社會歷史文化發展的軌跡正好契合。

二.英漢不同文化下的不同語境

作為文化語言學的理論基礎的混沌學認為“語言是一個開放的、演化的、存在大量外界干擾的復雜的系統”。申小龍認為“漢語具有缺乏形態變化的面貌和濃郁的人文性”。有學者認為,這種“人文性”容易讓人誤解,應該說中國文化中語言的使用更依賴語境,中國人的思維方式具有“深層通約”。“一種高語境的語言不必發展出復雜形態變化,因為那往往是低語境文化所依靠的”。

一些學者提出,“自從霍爾提出高低語境論以來,語言學界對此缺乏足夠的熱情。與其在其它相鄰學科(如傳播學)所受到的重視相比,語言學界應有所反思。”endprint

霍爾把語境分為高語境和低語境,在高語境傳播或信息傳遞中,信息很少進入被編碼的、明晰的傳輸過程。它植根于過去,變化慢,穩定性高。而低語境則相反,大部分信息被包裝在明晰的編碼之中。

三.英漢語言的時間表達

雖然我們沒有專門的一門語境學,但是語境在很早前就受到了一些語言學家的關注,盡管大多數語言學家因為其太難而望而卻步亦或是無視其重要性。在高語境文化中,傳達信息并非完全依靠線性解碼的語言,比如高語境文化下的漢語,我們就注重意合,注重言有盡而意無窮,這與西方語言中信息較細致全面的編碼方式有所不同。

在體的語言表現上,王力就曾指出現代漢語中存在普通貌,“即不用情貌成分,并不把時間觀念參雜在語言里,只讓對話人(或讀者)自己去體會。例如:

(A) 襲人明知其意。(B)找我們姑娘說句話。”

王力先生還進一步指出,凡用普通貌的地方往往是不能用其他情貌 的地方,這就說明了普通貌不是可用可不用情貌的情況,也不是省略了情貌的情況即可以補出,而是強制不允許在語句中使用體現時間觀念的情貌。所以語境對于漢語判斷時間極為重要。更有學者以徐烈炯(1988:471)為代表,認為漢語中既沒有時與也無體的形態范疇,漢語中“著”和“了”除了可表進行體意義和完成體意義外,還可表達多種情狀意義,如“臺上坐著主席團”中的“著”表達一種靜態持續情狀,而“開著窗戶睡覺”和“開了窗戶睡覺”中的“著”與“了”幾乎表達同一意義。漢語的確不具備狹義的時制和體態,但我們覺不否認漢語具有時體觀念。 需要補充的是,現在學術界比較肯定的是,漢語至今沒有時制 的語法范疇。(王力(1985)、高名凱(1986)石毓智(1992)、戴耀晶(1997)、尚新(2007))

而且共時上在很多方言中,我們也并不把時間信息明晰地編碼在言語之中,在南方地區的成都方言中,語氣詞‘哆表示兩個事件的相繼性,但是在“哆”字句常常看不到后續事件的編碼,它常常通過語境省略(限于篇幅,將另作文論述);在北方地區的海陽方言兒化既可以表示持續體,也可以表示實現體。在海陽方言文本中,語境對于界定兒化具體表示的體意義也是極為重要的。(限于篇幅所限,將另作文詳細論述。)

吳平從對外漢語教學角度指出,“在漢語里,借助語境可以弄清楚本身看來含糊不清的時間問題,這一點,也正是外國留學生使用漢語的難點。如‘雞不叫,他就下地,天黑才回來。”在該句中,“雞不叫”指下地的時間,“天黑”指回來的時間。

從歷時的角度來說,古代漢語中,無表示時間的副詞、語氣詞和任何時間標記參與的句子同樣可以表示體和時的語法意義(最近有學者在諸如《金瓶梅》等文獻中也發現,時間信息諸如體態或者時制并沒有編碼于語句中)。發展到后來,才有了所謂的體態標志,且能夠稱得上體標記的也不過是“著”、“了”、“過”,它們分別對應于持續體、實現體和經歷體。就這三個虛化程度很高的助詞的體標記功能,在漢語學界也存在爭議(比如陸儉明就認為“著”不是體標記)。缺乏語法標記或者語法表現形式,這就說明漢語的時間表達是多維度的,與印歐語完全通過語法形式、在句子內部明晰編碼是不同的。因此,語境對于時間信息(時和體)的表達非常重要。另外,從完全沒有語法范疇上的“時”和“體”,發展到今天有有限的語法“體”和表示時間的成分,語言在表達時間上的精確化和漢文化由圓式時間向線式時間的轉變也是息息相關。

四、結論

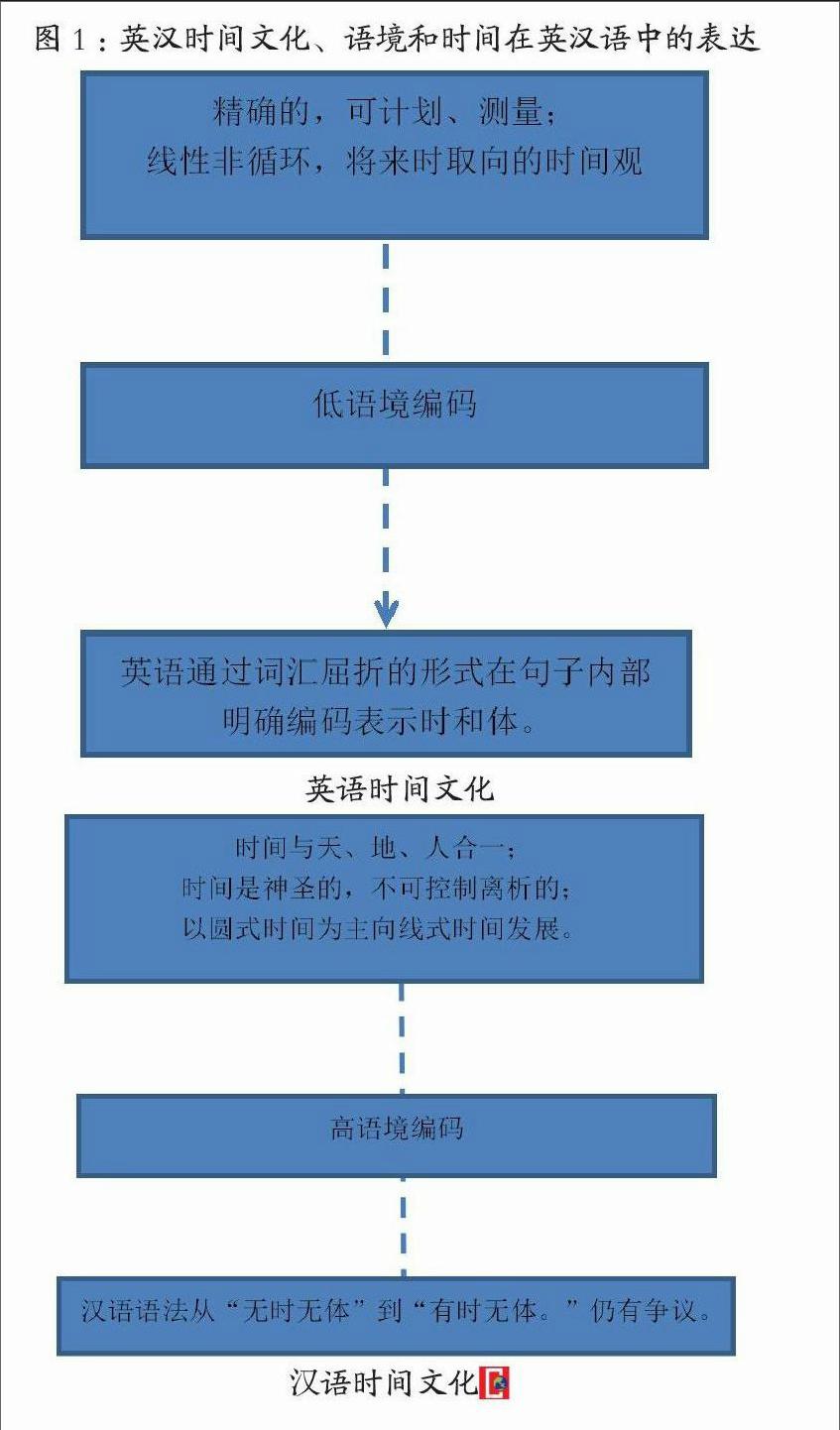

綜上所述,可以得出中國的時間觀是天、地、人的合一,不可控制離析;是過去時間制;是圓式循環的。而英語國家的時間觀總的來說是宗教的、精確的;是將來時間制喜歡精確地計劃;是線性非循環的。因此古漢語缺少對時間的精確表達,沒有任何時的標記和體的標記,這在方言中有所遺留;現代漢語沒有時制的語法范疇,語法體也充滿爭議。雖然漢語沒有狹義上時體的語法表現,但是漢族人還是具有時間的觀念,他們通過語境來表達時間觀念,因為漢文化是高語境文化。而英語文化是低語境的文化,時間的可分析、精確性,都使得英語中具有發達的時體的語法表現形式。英漢時間感知的文化、英漢語境特點和時間在英漢語言中的表達可以圖示如下:

圖1:英漢時間文化、語境和時間在英漢語中的表達

英語時間文化 漢語時間文化

參考文獻

[1] Comrie, B. 1976. Aspect[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] 谷衍奎. 2003《漢字源流字典》 華夏出版社

[3] 加迪. 1988《時間與文化》 浙江人民出版社

[4] 拉里. A.薩默瓦、理查德E.波特主編 2003《文化模式與傳播方式》北京廣播學院出版社

[5] 吳國盛. 1996《時間的觀念》中國社會科學出版社

[6] 吳平. 1996《漢語的時間表達與中國文化》 北京第二外國語學院學報

[7] 王力. 1985《中國現代語法》 商務印書館

[8] 許力生. 2006 《跨語言研究的跨文化視野》 上海外語教育出版社

[9] 楊小紅. 2001《跨文化交際中的時間觀念》深圳大學學報(人文社會科學版)endprint