社區健康宣教對2型糖尿病患者遵醫行為的影響

廣東省四會市東城街道東城社區衛生服務中心,廣東 四會 526200

社區健康宣教對2型糖尿病患者遵醫行為的影響

巫陽光

廣東省四會市東城街道東城社區衛生服務中心,廣東 四會 526200

目的探討健康宣教對社區2型糖尿病患者遵醫行為的影響。方法選取600例2型糖尿病患者為研究對象,隨機分為觀察組和對照組。對照組患者給予常規的降血糖藥物治療,觀察組患者在藥物治療基礎上實施健康宣教。觀察兩組患者健康宣教6個月后的遵醫行為情況,并對患者進行遵醫行為調查。結果觀察組患者中進行飲食控制的患者所占比例、做到合理運動患者所占比、能夠按時用藥所占比例、定期做到血糖監測所占比例、心情平和患者所占比例均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論有效的健康宣教有助于社區2型糖尿病患者的遵醫行為,有助于血糖水平控制,護理效果顯著。

健康宣教;2型糖尿病;遵醫行為

在我國易患慢性病種類中,2型糖尿病的患病人數較多,對此類患者血糖的有效控制是改善患者生存質量的關鍵。血糖水平有效控制有助于減少或延緩糖尿病并發癥的發生。而在糖尿病發病因素中,肥胖、高熱量食物攝入、活動缺乏等因素在起著重要作用。所以,健康宣教對此類患者血糖控制起著重要作用[1-2]。筆者在社區對糖尿病患者開展健康宣教取得一定效果,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取我社區2011年1月至2014年1月期間就診的2型糖尿病患者600例為研究對象,上述患者均符合2型糖尿病診斷標準(WHO制定的2型糖尿病診斷標準,上述患者均無嚴重的糖尿病并發癥、無智力障礙患者、無不能語言溝通交流患者、無精神疾病患者,且均愿意參與本實驗研究。隨機將其分為觀察組和對照組,觀察組患者300例,男性165例,女性135例,平均年齡(58.9±6.4)歲,平均病程(5.9±5.9)年;對照組患者300例,男性167例,女性133例,平均年齡(59.3±6.4)歲,平均病程(6.2±4.7)年。兩組患者一般資料方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組患者給予常規的降血糖藥物治療,觀察組患者在藥物治療基礎上實施健康宣教:①心理情緒方面的健康宣教。讓患者知道不良心理情緒(消極、焦慮、恐懼、抑郁等)會影響到血糖控制,甚至增加并發癥的發生率。護理人員要對此類患者進行心理輔導,緩解或消除不良情緒對患者的不良影響。②通過講座、發放小冊子、社區板報專欄等形式讓患者了解2型糖尿病的相關知識,讓患者學會飲食控制、合理運動、按時服藥、血糖自我監測等,做好足部等方面自我護理。③進行有效的飲食和運動指導。醫護人員上門隨訪,根據患者具體情況制定相應的飲食計劃和運動計劃,鼓勵患者多攝入富含有可溶性食物纖維素的食物,多攝入新鮮蔬菜。對患者進行運動指導,根據患者興趣和愛好,為患者制定合理的運動計劃。④用藥指導和血糖監測。囑咐患者根據遺囑服藥,教會患者應用胰島素制劑的注射方法,囑咐患者不可隨意減量和增加劑量,不能隨意停藥。囑咐患者定期監測血糖。

1.3 觀察指標 觀察兩組患者健康宣教6個月后,觀察患者遵醫行為情況,對患者進行遵醫行為的調查,主要是調查患者的飲食控制情況、是否合理運動、是否按時服藥、是否定期進行血糖監測、以及觀察患者心態情況。

1.4 統計學處理 在統計學軟件SPSS 17.0下進行分析,均數比較采用t檢驗,率的比較采用卡方檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

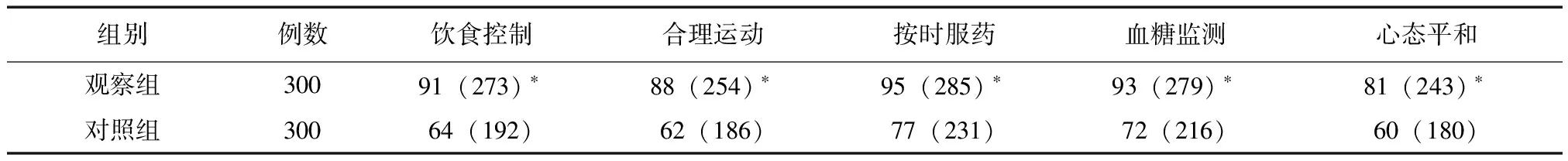

兩組患者遵醫行為調查結果比較,觀察組患者中進行飲食控制的患者所占比例、做到合理運動患者所占比例、能夠按時用藥所占比例、定期做到血糖監測所占比例心態平和患者所占比例均高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者遵醫行為情況比較[例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05。

3 討論

2型糖尿病的患病率較高,隨著病程增加,其并發癥增多,并且嚴重程度也會升高。社區2型糖尿病患者的血糖水平有效控制,不但能夠降低患者經濟負擔、家庭負擔,同時能夠提高此類患者的生存質量。健康宣教有助于患者掌握疾病相關知識,有擯棄不良習慣而保持良好習慣,根據醫囑服藥等[3,4]。本文中,實施健康宣教后,觀察組2型糖尿病患者在飲食控制、合理運動、按時服藥、定期監測血糖、心情狀態方面優于對照組,說明有效的健康宣教可有效提高社區2型糖尿病患者的遵醫行為,有助于血糖水平的控制,護理效果顯著。

[1]李寶春.社區規范化管理對糖尿病患者遵醫行為的影響[J].基層醫學論壇,2014,08(1):976-977.

[2]李雪兵,周秋紅,鄒富珍.系統性自我管理教育模式對社區2型糖尿病患者血糖水平的影響[J].中南大學學報(醫學版),2012,04(2):36-39.

[3]李紅星,沈葉麗,牟曉春,等.健康干預對農村2型糖尿病患者遵醫行為的影響[J].護理與康復,2013,01(3):6-8.

[4]陳懷玉,胡麗君.社區干預對糖尿病患者遵醫行為影響的Meta分析[J].中國全科醫學,2010,25(1):2834-2836.

R473.2

A

1007-8517(2014)19-0094-01

2014.07.23)