四川省冕寧縣崩土凹泥石流成因及防治研究

郭 寧

(西昌學院 工程技術學院, 四川 西昌 615013)

泥石流是西南地區最為常見的一種突發性地質災害,分布廣危害大,常造成重大的經濟損失和人員傷亡[1]。崩土凹泥石流溝位于四川省涼山州冕寧縣石龍鄉石龍村境內,泥石流匯入崩溝后從下游的石龍村穿過,匯口距村寨約100 m,終點到達108國道。石龍村大部分房屋修建于崩溝兩側,溝道過流面積僅10 m2左右。崩土凹溝在1952年8月,1973年8月及2005年8月曾發生3次規模不等的泥石流。2005年8月崩土凹爆發泥石流導致崩溝短暫堵溝潰決后,最大洪水漫過下游百年石龍橋,進入兩邊村寨房屋,共有約50戶房屋受到嚴重影響。

崩土凹泥石流為典型的暴雨觸發溝谷型、低頻泥流型泥石流,泥石流堆積區主要位于溝口至崩溝河道中。泥石流主要危害為堵河潰決危害,危險區面積0.237 km2。根據現場條件并結合2005年泥石流的規模特征分析,崩土凹泥石流活動性高,可造成中等災害和嚴重危害。初步估算,一旦崩土凹發生大規模泥石流匯入崩溝后,將直接威脅石龍村溝道兩側約300余村民生命財產安全,沖毀公路房屋等建筑設施[2]。

1 泥石流地質背景及成因

1.1 地形地貌

崩土凹溝流域為侵蝕中山地貌,地勢東高西低,全流域面積0.31 km2,其中主溝流域面積0.23 km2,主溝長度0.82 km,最高海拔1 886 m,最低點海拔1 688 m,嶺谷相對高差約200 m,平均溝床縱比降13%,流域完整系數為0.35,主要以“V”字形溝谷為主。溝床縱比降較大,其中形成區平均縱坡29.2%,形成流通區平均縱坡5.24%,堆積區溝床平均縱坡4.625%。流域岸坡坡度一般為30°,局部接近50°。堆積扇區扇頂擴散角約30°,坡度2°~3°。流域內未被切割區域面積與全流域面積之比約為40%,表明該流域地貌正處于發展期。

該溝流域的完整系數、相對高差、流域地貌發育階段、溝床最小縱坡比降及最小岸坡坡度等條件均滿足泥石流形成的地形條件。

1.2 地層巖性

1.3 泥石流物源

泥石流固體物源主要分布在崩土凹主溝形成流通區內,主要有兩種類型物源:形成區邊坡松散物質滑塌體,為上游滑坡體;中上游溝床內松散堆積物,以昔格達組黏土形成的滑塌體和滑坡為主。已經查明形成區內共有大小不等的11個滑塌體和1個滑坡體。

根據形成及流通區的地形條件及松散物質的堆積特征,物源補給有溝床侵蝕補給、溝道兩岸邊坡塌滑補給及地表逕流侵蝕補給等方式。通過現場實地測繪和勘探發現,崩土凹泥石流物源總量達4.98×104m3,動儲量2.55×104m3。

1.4 區域暴雨特征

區內年均降水量1 095.0 mm,年降水量最大值1 518.9 mm,日最大降雨量164.0 mm,1 h最大降雨量150.0 mm,30 min最大降雨量59.0 mm,10 min最大降雨量22.9 mm,5 min最大降雨量14.2 mm。年降雨量中,夜間降雨量占76%,為白天降雨量的3.1倍。據1998—2007年降雨資料統計,共發生24次暴雨,且30 min降雨量均大于50.0 mm,連續2日暴雨4次,7日內出現2次暴雨2次。暴雨主要集中在6—9月,占91.7%。

流域的暴雨強度指標R為12.5。據此判別分析,該溝流域降雨滿足泥石流形成的臨界降雨強度,發生泥石流的機率大于0.8,發生泥石流幾率高。

1.5 區域地質構造及新構造運動

攀西地區位于青藏高原東南緣,多條斷裂圍限而成的川滇菱形地塊的東北緣,新構造活動十分強烈。安寧河斷裂帶是區內的控制性斷裂,由東、西兩支組成。第四紀以來,東西兩支斷裂活動強度表現出明顯的差異,西支斷裂活動微弱,東支斷裂具明顯的活動性[4]。研究區正位于東支斷裂附近,新構造運動強烈,據地形變觀測資料,該區年平均上升速率約為2 mm。

2 泥石流活動特征

2.1 分區特征

2012年進行崩土凹泥石流勘察,共布置25條勘探線,通過井探、槽探等揭露和取樣分析,基本確定了泥石流的分區及其特征。

泥石流形成區。平面形態呈樹葉狀,主溝平均縱坡比降29.2%,溝道呈 “V”型,上部溝道深窄,最深可達10 m多,溝道兩岸小沖溝較發育,地形起伏大。橫向上主要由溝谷堆積、殘坡積群及高中山等地貌組成,縱向上溝谷形態呈曲線型分布,溝床縱坡比降變化較大,谷底寬1~2 m,谷坡坡度30°~50°。溝床兩岸邊坡松散物質在降雨作用下形成溜滑、滑塌及滑坡,成為泥石流的重要固體物源。

泥石流形成流通區。主溝平均縱坡比降5.24%,溝道呈 “U—V”型,溝床縱坡比降變化不大,谷底寬1~3 m,谷坡坡度20°~50°。兩岸松散物在降雨作用下形成溜滑、滑塌,為泥石流形成的主要物源。

泥石流堆積區。從匯口海拔1 688 m到溝道海拔1 702 m區域為泥石流堆積區。主溝平均縱坡4.625%。泥石流堆積扇長約60 m,平均寬約35 m,扇體坡度2°~3°,擴散角約30°,堆積面積約2 000 m2。經探槽揭露,泥石流堆積扇前緣平均厚度約1 m,堆積體體積約3 000 m3。堆積體主要為第四系殘坡積粉質黏土、含角礫粉質黏土組成,結構松散—稍密,且堆積區左側溝道長期被泥石流和水流沖刷深度達0.5~1 m,溝底可見花崗巖強風化顆粒物質。

2.2 易發程度和活動強度

根據崩土凹泥石流流域特征,按《泥石流災害防治工程勘查規范》,對該溝泥石流的15項易發因素綜合評分為89分,屬于易發泥石流溝。對泥石流活動強度進行綜合判別,判定該溝泥石流活動強度為強。

2.3 泥石流類型

從工程角度出發,按照泥石流暴發的頻率,可把流石流分為不同類型,將暴發頻率為10 a及以上暴發1次的泥石流稱為低頻泥石流[5]。該溝50 a來發生過3次大的泥石流,且每年暴雨季節易發小型泥流。泥石流主溝發育于山體深切溝谷地帶,主要由大雨或暴雨激發,參與泥石流活動的固體物質以粉土及黏土為主。歷次規模較大的泥石流暴發時,基本呈稠漿狀—稀粥狀。因此,崩土凹泥石流屬于暴雨引發的溝谷型、低頻泥流型泥石流。

2.4 泥石流危害方式

崩土凹邊坡較陡,且為昔格達組黏土,在強降雨下大量坡面土體和河床泥沙被帶走,河床被侵蝕沖刷,導致岸坡垮塌,在堆積區下游分布的道路、房屋等將直接受到泥石流的沖刷侵蝕破壞。

崩土凹溝與主河崩溝呈60°左右的交角,崩溝50 a一遇最大洪峰流量是崩土凹溝的5倍,崩土凹泥石流流體性質為低濃度黏性泥石流,泥石流固體物質主要為細顆粒物質,有利于泥石流物質的排泄。但匯合口崩溝河道狹窄,寬約10 m,深約2 m,溝谷縱坡3%左右,客觀上不利于泥砂排泄。崩土凹泥石流造成主河短暫堵塞和潰決的可能性較大。

根據崩土凹泥石流活動規模、性質、地形地貌條件和受害對象等因素,該溝泥石流危害方式主要為沖刷、淤埋、堵河及潰決。

3 泥石流工程防治系統參數確定[6]

3.1 泥石流容重

泥石流容重是研究泥石流運動及其災害的最重要參數之一[7]。在崩土凹泥石流主要堆積區采取泥石流堆積物攪拌成泥石流漿體,實測泥石流漿體平均重度為1.610 t/m3。另據泥石流量化評分,按照《泥石流災害防治工程勘查規范》確定崩土凹泥石流重度γc=1.614 t/m3。

對上述兩者各取權重值0.5,可綜合確定泥石流漿體重度為1.612 t/m3,為低濃度黏性泥石流。

3.2 泥石流流量

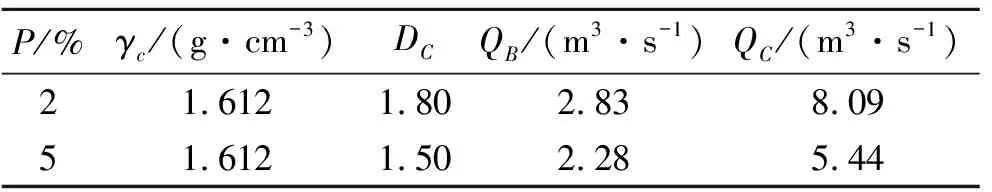

通過崩土凹流域不同頻率P下的雨流洪峰流量QB,取相應的堵塞系數DC,可求得該溝不同頻率的泥石流峰值流量QC,計算結果如表1所示。

表1 崩土凹泥石流峰值流量計算結果

3.3 泥石流總量

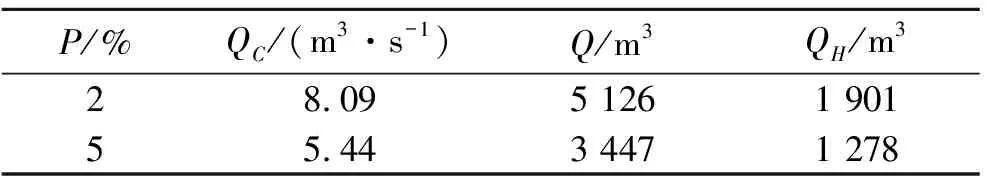

研究區全流域面積僅0.31 km2,泥石流具有暴漲暴落特點。實地調查表明,一次泥石流過程歷時一般40 min,可把泥石流過程線概化成五邊形,計算出泥石流一次流體總量Q和固體總量QH(如表2所示)。計算結果可作為泥石流工程設計和校核的標準。

表2 崩土凹泥石流一次流體總量和固體總量

3.4 泥石流流速

崩土凹泥石流以低濃度黏性為主,泥石流流速Vc按式(1)計算:

(1)

式中:Hc——平均泥深(m),實際取0.4 m;Ic——縱比降,實際取0.13;n——泥石流糙率,實際取0.043。計算可得Vc為4.55 m/s。下同。

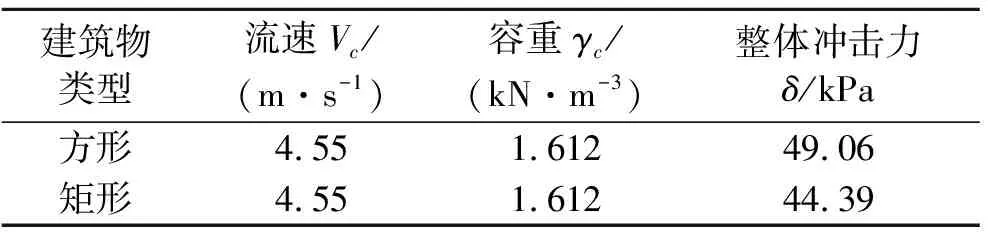

3.5 泥石流沖擊力

根據現場調查,該流域泥石流物質成分以粉質黏土為主,含少量花崗巖角礫,粒徑大部分在2 cm以下,不考慮大石塊沖擊力,只考慮整體沖擊力δ為

(2)

式中:λ——建筑物形狀系數;g——重力加速度(m/s2),為9.8 m/s2;α——建筑物受力面與泥石流沖擊壓力方向的夾角(°)。下同。

崩土凹流域內各主要控制斷面對不同建筑物的整體沖擊力計算結果如表3所示。

表3 崩土凹泥石流整體沖擊力

3.6 泥石流最大沖起高度和彎道超高

最大沖起高度ΔH和最大彎道超高Δh分別按式(3)和式(4)計算:

(3)

(4)

式中:R2——凹岸曲率半徑(m);R1——凸岸曲率半徑(m)。計算可得ΔH為1.06 m,Δh為0.19 m。

4 泥石流防治

4.1 防治原則

對小流域的治理應采取“穩、攔、排、封、造”對策。崩土凹泥石流發生在中上游,而成災在下游地區。因此在防治上應考慮上、中、下游結合,治溝和治坡兼顧。流域上游水源涵養林以封、管、護、育為主,營造為輔,防止人為砍伐破壞,同時加強管護,嚴格控制放牧。治理工程設計方案應貫徹經濟合理,技術可行的原則并體現社會、經濟和環境的綜合效益。

4.2 防治目標

崩土凹是一條活動強度較高、物源多的低濃度黏性泥石流溝,防治上應控制泥石流發生頻率,降低泥石流發生規模,達到泥石流活動不造成堵溝潰決危害的目標,建立泥石流活動響應機制,從而保護下游居住區人民的生命財產安全和交通安全。針對崩土凹泥石流的物源、縱坡降以及歷次泥石流特征,參照2005年泥石流致災實際情況,如直接對主河崩溝下游居民區兩岸進行防護(如修建防護堤等),防護長度約200 m,且涉及部分村民搬遷,工程造價較高。對于易發性的崩土凹泥石流溝,修建攔擋壩或谷坊攔截大部分泥石流物質,利用上游淤積物反壓溝岸,促使現有不穩定溝岸趨于穩定,從而控制泥石流的形成[8],減輕對下游的威脅是最為可行的。

4.3 工程治理方案

泥石流治理工程應根據自身特點,制定合適的治理措施,特別要針對泥石流成因三要素,采用土木工程及生態工程合理配置,發揮整體效益,保證其不受或少受危害[9-10]。根據崩土凹泥石流的類型、規模、活動情況和危害程度,綜合考慮其威脅對象及可能造成的經濟損失,確定泥石流災害防治等級為Ⅴ級,治理工程設計標準為20年一遇暴雨強度,按照50年一遇暴雨(P=2%)標準進行校核。

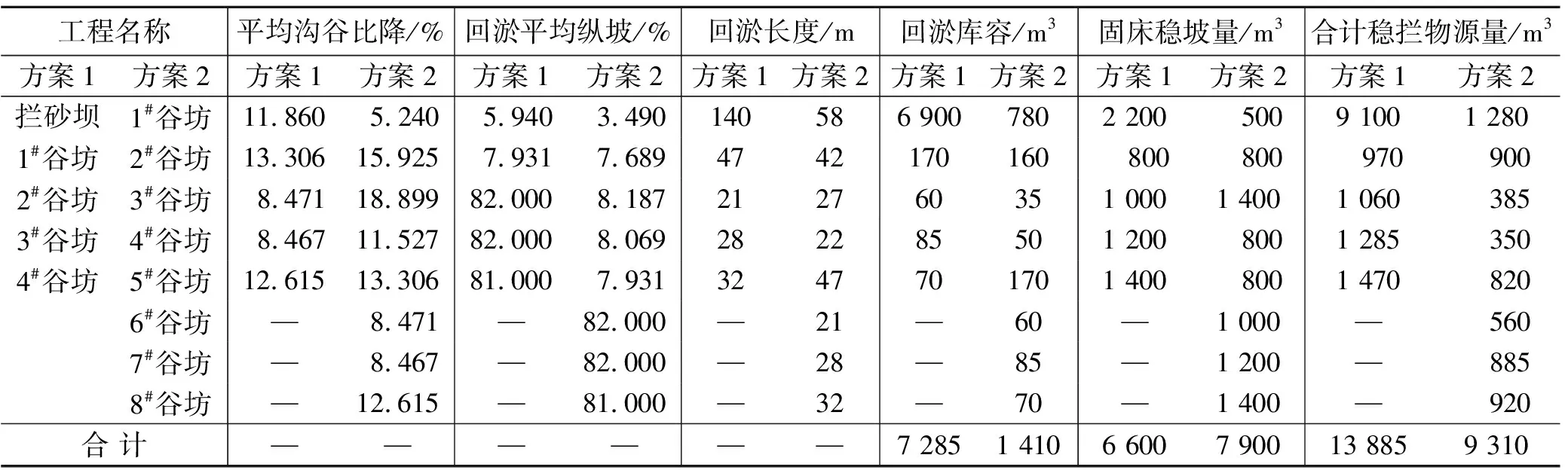

結合溝床實際地形及地質情況,工程治理以設置攔砂壩和谷坊群攔擋固體物源為主[8,11],合理選擇壩坊位置,采用“1座攔砂壩+4座谷坊”(方案1)與“8座谷坊群”(方案2)兩個方案進行比較。初步設計取攔砂壩壩長22 m,高8 m,谷坊高2 m,各攔砂壩(包括谷坊)的庫容量計算如表4所示。

表4 穩攔工程庫容量統計

方案1的工程總估算費用113.50萬元,方案2的工程總估算費用103.38萬元;但方案1攔蓄量為13 885 m3,方案2為9 310 m3,方案1攔蓄單價為82.0元/m3,方案2攔蓄單價為111.2元/m3。方案1明顯優于方案2,推薦方案1作為治理工程首選方案。

5 結 論

(1)崩土凹泥石流屬于暴雨引發的溝谷型、低頻黏性泥石流,易發生、活動強,常常具有隱蔽性、突發性,進行工程治理十分必要。

(2)針對崩土凹泥石流類型、活動特征及危害對象,建議采取以穩攔工程,“一壩四坊”方案來進行工程治理。

(3)在物源區應減少放牧等人類活動,以免過度放牧致暴雨作用下產生泥流,另外,在物源區和流通區加強植草種灌,使植被盡快恢復。

(4)應在流域內建立泥石流及山洪的監測、預報及預警機制,通過群策群防、建立專業的監測員等方式達到有效的減災防災目的。

[參考文獻]

[1]吳積善,田連權,康志成,等.泥石流及其綜合治理[M].北京:科學出版社,1993:215-219.

[2]核工業西南勘察設計研究院有限公司.四川省涼山州冕寧縣石龍村崩土凹泥石流勘查報告[R].2012.

[3]張岳橋,楊農,孟暉,等.四川攀西地區晚新生代構造變形歷史與隆升過程初步研究[J].中國地質,2004,31(1):23-33.

[4]許學漢.攀西裂谷新構造特征[M].北京:地質出版社,1987:120-135.

[5]倪化勇,呂學軍,劉宇杰,等.低頻泥石流特征及其預測初步探討[J].工程地質學報,2007,15(5):612-620.

[6]中華人民共和國地質礦產行業標準.DZ/T0220—2006泥石流災害防治工程勘查規范[S].北京:中國標準出版社,2006.

[7]余斌.根據泥石流沉積物計算泥石流容重的方法研究[J].沉積學報,2008,26(5):789-796.

[8]王士革,鐘敦倫,謝洪.廬山風景區犁頭尖北坡泥石流及其防治[J].水土保持通報,2001,21(6):33-36.

[9]高全,陳曉清,游勇,等.四川省會理地區糯乍溝泥石流特點及其防治[J].水土保持通報,2011,31(2):203-206.

[10]謝洪,鐘敦倫,靳懷成.北京山區泥石流與滑坡防治研究[J].水土保持通報,2001,21(6):37-39.

[11]齊干,張長敏.達摩溝泥石流形成的物質條件分析及防治對策[J].水文地質工程地質,2011,38(5):102-109.