尾礦庫工程地質災害易損性評價研究

——以滇東南云鎳尾礦庫為例

楊良權, 陳愛兵, 高煥芝, 徐 鵬, 吳廣平, 馮鵬宇

(1.北京市水利規劃設計研究院, 北京 100048; 2.昆明理工大學國土資源工程學院, 云南 昆明 65009; 3.中國有色金屬學會, 北京 100814)

目前,中國擁有世界上數量最多的尾礦庫,但大多數尾礦庫規模小、安全環保投入普遍不足,隱患重重。因此,尾礦庫工程地質災害風險性的評價與風險預防越來越受到國內許多學者的重視。然而地質災害風險性評價研究的前提是對其易損性進行準確的評價,易損性評價對地質災害評估體系的完整構建和評價結果的科學性與明確性起著舉足輕重的作用。關于災害易損性的評價國內外學者一直在不斷研究[1-9],但是關于地質災害易損性評價方面的研究很有限,評價的方法多屬于定性或半定量分析,還沒有嚴格的數學模型解決這類問題,而且評價方法多數適應于區域性的評價研究,對小范圍的易損性研究具有很大的局限性。

更重要的是,關于尾礦庫工程的地質災害方面研究更是少之甚少,所以進行尾礦庫工程的地質災害易損性評價研究具有很重要的現實意義。

本文以云南省山區特有的地質環境條件為背景,對尾礦庫工程地質災害易損性評價進行深入研究。地質災害易損性評價研究的成果具有廣泛的應用價值,可以為政府部門的區域規劃發展提供基礎資料,可以用作建設項目場地的適宜性評價并為基礎設施的布置提供科學依據,還可以為地質災害綜合防治措施的設計提供地質資料,直接為防災減災工程服務等。

1 研究區概況

研究區位于云南省文山州麻栗坡縣境內,距云南省昆明市約450 km。研究區位于云貴高原南緣地帶,受構造切割營力作用,屬于侵蝕中山峽谷地貌,地形坡度20°~50°,海拔高程在980~760 m,相對高差約220 m,地形地貌復雜。研究區內出露地層為三疊系斜長角閃巖,第四系主要有耕植土(Qpd)、沖洪積成因(Qal+pl)的含黏性土砂卵石層、殘坡積成因(Qel+dl)的含風化殘余基巖碎石、角礫粉質黏土層;不良地質作用主要為沖溝、巖體風化及巖體卸載。整體看研究區內的工程地質條件中等復雜,研究區內發育有滑坡、崩塌、泥石流等地質災害,災害典型,所以對該尾礦庫的研究具有很大意義。

2 尾礦庫工程地質災害易損性評價指標體系

2.1 尾礦庫地質災害破壞效應

國內學者認為對地質災害破壞效應的分析,是為了界定承災體范圍、劃分承災體類型,更是地質災害易損性分析的基礎。尾礦庫工程是建設項目中較為特殊的一種工程建設,更異于水利水電工程,尾礦庫工程地質災害承災體種類很多,不同的地質災害(如崩塌、滑坡、泥石流等)會對不同承災體造成不同的破壞效應。

(1)破壞尾礦庫建設工程。主要導致成災的災害有崩塌、滑坡、泥石流等,這些災害可以使大壩、截洪溝、排水溝等設施變形、淤埋、沖毀等,此類災害不但能造成直接損失,有時更會造成嚴重的間接損失。

(2)造成人員傷亡。主要導致成災的災害有崩塌、滑坡、泥石流等,因這些災害具有很強的爆發性和災害性,在施工期間會對其下方的施工人員造成很大的傷害,有時會造成一定的人員傷亡。同時,尾礦庫漫壩、潰壩時形成的泥石流也對下方的居民造成一定的人員傷亡。例如2008年9月8日發生在山西省臨汾市襄汾縣新塔礦業有限公司尾礦庫“9·8”特別重大潰壩事故,造成重大人員傷亡,損失慘重。

(3)破壞廠區內公路,威脅交通安全。主要導致成災的有崩塌、滑坡、泥石流等災害,可使區內公路遭到變形、位移、開裂等破壞。在施工期間會增加相應的修復費用和施工費用,同時還會延長工期,造成更大的經濟損失。對于區內存在的永久性公路的破壞,則會使尾礦不能順利運送到尾礦庫內,導致尾礦庫后期無法正常運營,使企業造成嚴重的經濟損失。

(4)破壞建筑物及設施。主要導致成災的災害有滑坡、泥石流等。位于斜坡上的管理房及施工時的臨時建筑等可能遭到滑坡、泥石流的破壞,可能會導致變形、開裂,甚至沖毀等,有時甚至造成一定的人員傷亡。

(5)破壞水源資源。水是人類及一切生物賴以生存必不可少的重要物質之一,水同時也是工農業生產、經濟發展和環境改善不可替代的寶貴自然資源。對水資源造成的破壞主要來自尾礦所含的有毒成分(如砷等),可使水資源遭到污染,尤其是對地下水的污染,人畜飲用后可能死亡,同時也會使下游的池塘、河流、湖泊等遭到污染。

(6)破壞土地資源。主要導致成災的災害有泥石流等。因漫壩、潰壩形成的泥石流,因其具有很強的突發性和破壞性,可將下游的耕地沖毀或淤埋,導致耕地無法耕種,甚至失去可利用的價值。

(7)破壞“生命線工程”。主要導致成災的災害有泥石流等,泥石流可使下游的“生命線工程” ,如供水系統工程、供電系統工程、供氣系統工程、通信系統工程等遭到淤埋或者沖毀,造成直接的經濟損失,此類破壞還會嚴重影響人民生活和工農業的生產等,間接造成嚴重破壞。

(8)破壞農作物、森林、樹木。主要導致成災的災害有泥石流等。可使下游的農作物、森林、樹木等遭到沖毀或淤埋,使作物減產,植被遭到破壞,造成一定的經濟損失。尤其是尾礦庫潰壩形成的泥石流,具有很強的摧毀能力,甚至能將下游的農田等夷為平地。

2.2 地質災害易損性評價體系

地質災害易損性評價指標體系的選取與建立是地質災害易損性評價與區劃的關鍵,決定了評價結果是否能夠全面反映承災體的易損性特征,是否符合實際的易損性區劃,所以建立正確的易損性評價指標體系至關重要。然而,易損性評價指標的建立非常復雜,需將一切的承災體劃入指標體系內,但此種想法僅僅是理論上的建立,實際中并無法完成,因此需要采用定性和定量的分析方法建立切合實際的評價指標體系。

將受地質災害影響較大且具有代表性的承災體歸入指標體系,而且要保證其數據精準、易于量化和具有可操作性,這樣建立的易損性評價指標體系更符合實際,區劃更加準確。

2.2.1 尾礦庫工程地質災害承災體 尾礦庫工程是建設項目中特征較為特殊的一種,其地質災害承災體的種類多樣特殊,所以在災害評價中只能將其統計分析、整理歸類,劃分若干類型,然后進行評價,獲得所需要的易損性參數。本文僅針對云鎳尾礦庫工程的承災體進行分析研究。

(1)人口。在尾礦庫建設項目評價范圍內的人口應包括兩個方面,一是工程建設施工階段的施工人員,二是尾礦庫下游庫岸兩側常住居民,這些均被稱為人口承災體。在云鎳尾礦庫施工區內的施工人員多為成年男性,由于長期從事工業與民用建筑的施工工作,所以風險觀念及自我安全保護意識較強,在面對災害突發來臨的反應相對于庫區村民而言較敏感迅速。從這個角度來說,施工區內的人口易損性相對較低,并且施工單位的組織機構也很重視災害風險意識的宣傳,提高施工人員的防災減災避災的意識,這方面的加強能夠減少一定的傷害。但是施工區內的地質災害較為集中,有崩塌、滑坡、泥石流等,如此高的危險性會造成一定的人員傷害,從這個角度分析,施工區內的人口易損性又相對較高。經實地調查,對本研究區評價范圍內及其下游庫岸兩側無居住人口,本次評價不予考慮。

(2)資產。尾礦庫建設項目評價范圍內的資產包括兩個方面,一是工程區內的主要工程建筑,如大壩、截洪壩、排水系統、管理所、公路及施工階段的臨時建筑等,二是尾礦庫庫區下游的居民房屋及屋內財產、交通設施和設備及其他基礎設施等,均為資產范疇。因為本文研究的云鎳尾礦庫的地勢有一定特殊性及工程級別相對較小,所以其主要的工程建筑物相對較少,主要包括攔礦大壩、截水溝、排水溝、排滲設施、公路及施工期間的臨時建筑等。工程建筑物中的攔礦大壩最為重要,其損毀而潰壩帶來的嚴重后果不堪設想,所以大壩易損性是本文研究的重點。因研究區內及其評價范圍內的庫岸下游兩側并無村鎮、企業及交通設施、基礎設施等,所以本次評價不予考慮。

(3)資源。土地和水源等都屬于資源的范疇,均是人類賴以生存和發展的基礎。在尾礦庫地質災害易損性評價中,土地資源和水資源是評價的重點。根據云鎳集團提供的初設報告,可知本文研究的云鎳尾礦庫中的尾礦屬于無害礦,對地表水和地下水污染的可能性極小,所以關于水資源易損性評價的研究在本次評價并無太大意義,故不予考慮。本次研究中主要通過對土地利用類型劃分來進行易損性評價。

2.2.2 尾礦庫地質災害易損性指標體系 地質災害易損性指標包括諸多因素,國際上并無統一標準,在國內學術界則通常認為地質災害易損性指標分為人口指標、物質指標、資源指標、經濟指標4大類。每一類指標又可分為若干亞類指標,其中人口指標可分為人口總數量,人口平均密度,年齡結構,人口構成因素等;物質指標可分為房屋建筑,交通建筑,供水供電設施等基礎設施設備;資源指標又可分為土地資源,水資源,生物資源等。

在地質災害易損性評價中,數據收集的充分與否是決定能否正確建立指標評價體系的關鍵問題之一,中國學者在做此方面研究時也會時常遇到,如黃潤秋在對東川地區泥石流易損性評價時就遇到了這方面的問題,學者們則是利用統計數據結合遙感解譯的方法解決此類問題。本文研究也未能全部收集指標數據,為了較準確地評價尾礦庫的地質災害易損性,通過到麻栗坡相關政府部門借調資料和現場實際收集,并結合云鎳集團提供的基礎資料進行統計研究,同時根據地質災害易損性評價原則和尾礦庫的承災體類型,構建了云鎳尾礦庫地質災害易損性評價指標體系。

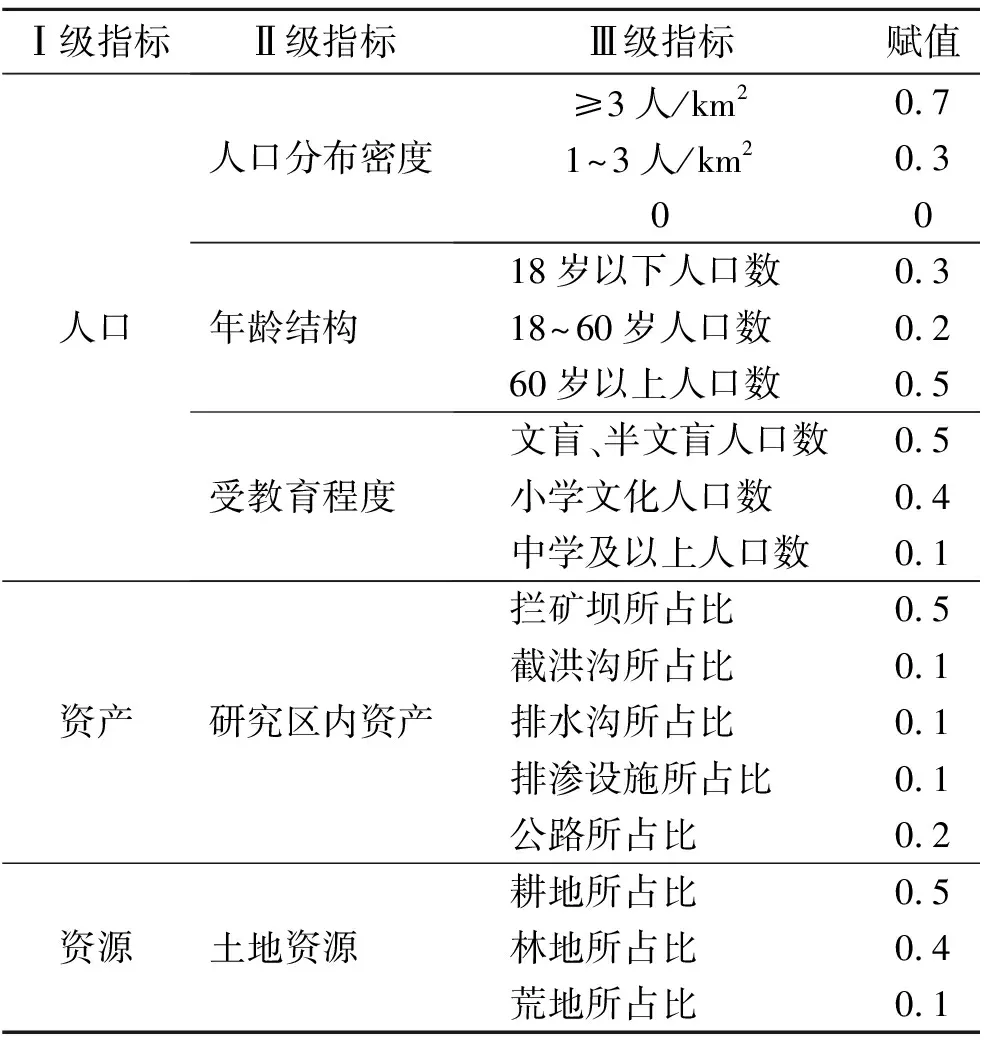

(1)人口易損性。包括工程區內的人口易損性和庫區下游的人口易損性,根據實際調查,在研究的范圍內庫區下游并無人口,故本文僅對工程區內的人口易損性進行研究。通常人口這個Ⅰ級指標可以分為3個Ⅱ級指標,一是人口分布密度,二是年齡構成,三是受教育程度,如果人口分布密集,且人員都是一些年齡較長的,受教育的程度較低,那么面對突發的災害時反應速度就相對較慢,不能及時作出正確判斷,較容易受到危害。其中人口分布密度的結果是通過工程區的人口總數除以土地面積得到,年齡結構系數通過50~60歲施工人口除以施工總人口得到,受教育程度系數是通過文盲和小學學歷的施工人口總數除以施工總人口得到(表1)。

(2)資產易損性。尾礦庫地質災害資產易損性評價應包含工程區內的建筑物資產和庫區下游的房屋、交通設施、基礎設施等資產兩個方面,由于本次研究區范圍的下游無村鎮等,所以資產易損性評價也僅針對工程區內的資產進行評價,主要包括攔礦壩、排水溝、截洪溝、排滲設施、區內公路等。尾礦庫建設項目共計投資740.74萬元,其中建筑工程569.63萬元,工程預備費96.62萬元,其他費用74.49萬元。

表1 云鎳尾礦庫地質工程易損性評價指標體系

(3)資源易損性。資源包括土地資源、水資源、生物資源、環境資源等,結合本研究的實際情況,資源易損性評價只針對土地資源,土地的利用類型可分為耕地、林地、荒地等,其計算方法是用各土地利用類型的面積除以評價區內的總面積。

然后對各個評價指標進行賦值,其賦值范圍均為0~1,0代表的是指標的實際貢獻值小,1代表的是實際貢獻值大,例如表1中的“人口”Ⅰ級評價指標下的Ⅲ級評價指標“18歲以下人口所占比例”賦值為0.3,“18~60歲人口所占比例”賦值為0.2,“60歲以上人口所占比例”賦值為0.5。

尾礦庫工程不同于其他建設項目,其自身為一個高度危險源,因此選擇易損性評價指標時要以人為本。首先,選擇人口作為評價指標,而且更要重視尾礦庫運營后期對下游居民的危害。其次,要選擇資產這一指標,尾礦庫工程不同于其他場地建設項目,尾礦庫潰壩危害的影響范圍很廣,破壞后的資產難以挽回。這兩個評價指標是易損性評價的重點,但因云鎳尾礦庫下游無村民居住,故本文未對該部分作討論,但根據尾礦庫鮮明的自身特點,在其他地區的尾礦庫易損性評價必須重視這兩要點。

3 尾礦庫工程地質災害易損性評價模型及方法

3.1 地質災害易損性評價模型

國內外學者提出了多種地質災害易損性評價模型,大體有基于歷史記錄的評價模型,物元綜合評價模型,人工神經網絡模型及核算承災體價值模型等[10-19]。

基于歷史記錄評價模型是指以詳細的地質災害歷史記錄為基礎,進行統計并分析災害發生時的特征及其后果,從而得到地質災害易損性的分布規律,確立評價模型。這種評價模型和方法在中國香港地區和外國地區使用較多,因為這些地方對地質災害的風險管理做得比較成熟,有非常詳細的地質災害歷史記錄。中國缺乏詳細的歷史資料和數據,此類模型不太適用。

物元綜合評價模型最后只能得到評判等級,因此對于地質災害易損性的預測評價精度是不夠的,加之其評判等級及范圍的確定具有很強主觀性,故該模型的應用有一定的局限性,實際應用中可以和其他模型相結合起來進行綜合評價。

人工神經網絡模型通過樣本區標準樣本的學習建立相應的評價(預測)網絡,從而推廣到研究區進行評價。此類模型對神經網絡樣本的選擇要求相當高,樣本的訓練數量也十分重要。在解決實際問題時,要選擇一個包容性大且有代表性的典型樣本難度較大,實際操作性也不太強。

核算承災體價值模型沒有考慮承災體發生某一級別破壞的概率和承災體的損失率,亦是認為災害發生時承災體為完全損毀。此類模型有一定的局限性,有時與實際情況會有相對較大偏差,因此,該類模型適合區域性的易損性評價,簡單、直觀。

模糊綜合評價模型是指通過構造等級模糊子集把被評價單元的模糊指標進行量化,然后利用模糊變換的原理對各個指標進行綜合的模型。主要是通過選定評價因子、劃分評價等級、確定模糊矩陣和因子的權重值,最后進行綜合評價,模糊綜合評價模型一般是針對城市的地質災害易損性進行評價,適用對象有限,對于本文的研究范圍不太適合。

綜上所述,國內外雖然已有一些關于地質災害易損性評價模型、方法,但由于不同地區的地質條件不同,承災體所處的自然和社會環境不同,這些方法在西南山區地質災害易損性評價中的適用性和可操作性較差。本文選取能將地質災害易損性評價體系中各級指標有機結合起來的廣義目標函數作為評價模型[7],不僅能夠全面考慮西南山區地質災害易損性影響因素,又能夠體現出各因素的相對重要性。

廣義目標函數公式如下:

(1)

式中:Zi——Ⅰ級評價指標中i個因素的總值;i——Ⅰ級評價指標個數;J——Ⅰ級指標中第i因素的Ⅱ級指標的第j子因素;L——Ⅱ級指標下的Ⅲ級指標的第L子因素;Ki——Ⅰ級指標第i項影響因素的個數;Ki00——Ⅰ級指標第i子因素的權重;Kij0——Ⅱ級指標第j子因素的權重;KijL——Ⅲ級指標第L子因素的權重;KijLS——Ⅲ級指標第L因素“實際貢獻率”。

3.2 地質災害易損性評價方法及權重的選取

3.2.1 評價方法 在確定評價模型后需要確定評價方法,本文采用的是在ArcGIS軟件中的多重標準的評價方法。利用GIS系統的二次開發平臺,將收集的基礎數據導入系統內,通過程序計算得出易損性評價的分級分區圖。

3.2.2 易損性評價指標權重的選取 目前國內外關于地質災害易損性權重值的確定基本上采用德爾菲法、層次分析法和模糊數學法。國內基本采用德爾菲法和層次分析法,而國外習慣采用層次分析法和模糊數學法。德爾菲法的優點是能夠充分挖掘了專家的知識,匯集專家的綜合優勢,能把專家的知識變為數字語言表達,缺點主要是主觀賦權值較重,較容易缺乏客觀性。而層次分析法的優點則是在建立不同的目標層基礎之上,比較每個目標層的評價因子作用,明確什么條件下各種評價因子的作用最明顯,缺點主要是評價目標層的建設中存在人為因素作用,會導致權重缺乏可靠性。模糊數學法的優點則是能夠將不同的評價因子按等級劃分建立模糊集合,對評價因子進行優化處理后得到各個評價因子的權重,缺點主要是個人主觀判別的準確性容易影響計算權重的可靠性,而且計算過程相當繁瑣。本文則是按照國內計算的習慣,采用德爾菲法和層次分析法來確定云鎳尾礦庫地質災害易損性評價指標的權重值。具體取值如表2所示。

表2 地質災害易損性評價指標及其權重值

4 尾礦庫地質災害易損性評價結果

根據選取的尾礦庫地質災害易損性的指標體系、模型、方法,應用ArcGIS軟件對云鎳尾礦庫的研究區進行地質災害易損性評價,評價結果如下。

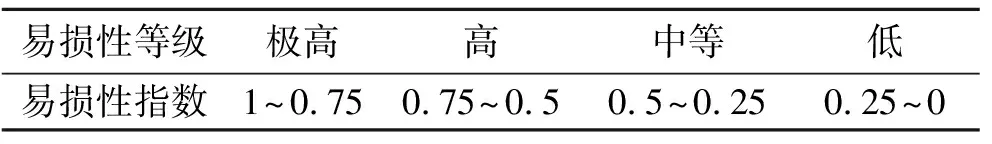

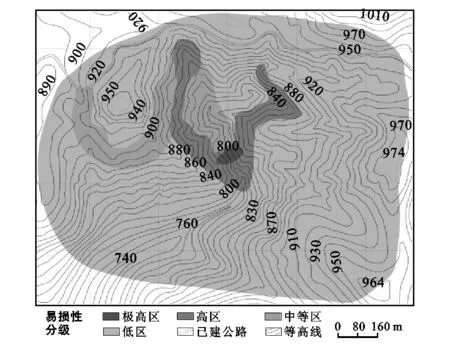

通過查閱相關文獻并根據研究區內的實際情況,將尾礦庫地質災害易損性進行等級劃分,如表3所示。尾礦庫地質災害易損性分級評價結果如圖1所示。

表3 地質災害易損性等級劃分

圖1 云鎳尾礦庫工程地質災害易損性分級評價

(1)地質災害易損性極高區。主要集中在主體工程區內,攔礦壩所在位置附近,主要發育泥石流災害。該區內施工人員分布較密集,且投資成本大,亦是地質災害危險性高度區,所以地質災害易損性極高,地質災害易損極高區分布較小,面積約為0.002 2 km2,約占研究區總面積的0.28%。

(2)地質災害易損性高區。主要集中在主體工程區內,左右壩肩處,左右岸截洪溝及排水溝的分布位置,該區內的施工人員較多,投資成本較高,且地質災害危險性相對較高,所以易損性也相對高。易損性高區面積約為0.052 1 km2,約占總面積的6.71%。

(3)地質災害易損性中等區。尾礦庫的地質災害易損性中等區主要分布在擬建道路所在位置,主要是一些林地,工作人員分布相對較稀松。地質災害易損性中等區的面積約為0.068 86 km2,約占研究區總面積的8.86%。

(4)地質災害易損性低區。該區主要集中在主體工程外圍,區內主要分布林地、荒地等,無建筑設施分布且施工人員很少活動,所以易損性相對低。地質災害易損性低區的面積為0.653 6 km2,約占研究區總面積的74.15%。

5 結 論

(1)針對尾礦庫工程特性,根據西南山地特有的地質環境,以云鎳尾礦庫為例,對地質災害易損性評價指標體系、模型和方法進行深入研究,得到了易損性極高、易損性高、易損性中等及易損性低4個等級,評價真實可靠,可以為其他尾礦工程的易損性研究提供參考,也可為政府的區域規劃、場地適宜性評價等提供科學依據。

(2)關于尾礦庫工程地質災害易損性評價指標的選取,筆者認為在今后的研究中可以考慮不同地質災害種類的影響,這樣會使評價體系更全面和科學。但是在易損性評價指標體系中如何考慮災害點對承災體的影響,需要更深一步探討與研究。同時,關于指標的權重值需要根據不同尾礦庫所處的不同地質環境條件而重新確定,否則會導致評價失真。

致謝:本文在寫作過程中得到昆明理工大學李波、伍波、王思學、喬爽等人的指導和幫助,在此表示衷心的感謝。

[參考文獻]

[1]Uitto J I. The geography of disaster vulnerability in megacities[J]. Applied Geograpgy, 1998,18(1):7-16.

[2]蔣永軍,況明生.區域易損性分析、評估及易損度區劃[J].災害學,2001,16(3):59-64.

[3]劉希林,莫多聞.泥石流易損度評價[J].地理研究,2002,21(5):569-577.

[4]汪洋,郭躍,趙純勇,等.基于3S技術的地質災害易損性面評價研究[J].災害學,2003,18(4):17-23.

[5]王薇,徐志勝.小城鎮災害易損性分析與評估[J].中國安全科學學報,2004,14(7):3-5.

[6]張桂榮,殷坤龍.浙江省永嘉縣區域滑坡災害人口易損性評價和傷亡風險預測[J].地質科技情報,2007,26(4):70-75.

[7]許強,張一凡,陳偉.西南山區城鎮地質災害易損性評價方法:以四川省丹巴縣城為例[J].地質通報,2010,29(5):729-738.

[8]張艷,劉丹強,周璐紅.地質災害土地資源易損性評價定量探討[J].水文地質工程地質, 2010,27(3):122-127.

[9]梅海,張紀勛.蘭州市地質災害易損性評價[J]. 南水北調與水利科技,2010,8(2):103-106.

[10]劉厚成,谷秀芝.基于可拓層次分析法的泥石流危險性評價研究[J].中國地質災害與防治學報,2010,21(3):61-66.

[11]張偉,張莉.層次分析法在西氣東輸工程地質災害風險評估中的應用[J].石油工程建設,2008,36(4):4-9.

[12]姚玉增,任群智,李仁峰,等.層次分析法在山地地質災害危險性評價中的應用:以遼寧凌源地區為例[J].水文地質工程地質,2010,37(2):131-136.

[13]基于GIS的信息量法模型在地質災害危險性區劃中的應用[J].成都理工學院學報,2001,28(1):89-92.

[14]劉嬌玲,肖盛燮.基于BP人工神經網絡的滑坡預測分析[J].道路工程,2012(1):11-14.

[15]呂遠強,林杜軍,羅偉強.基于人工神經網絡的區域地質災害危險性預測評價[J].中國地質災害與防治學報,2007,18(1):95-99.

[16]郭萬銘,焦金魚.基于模糊綜合評判法分析的岷縣洮河流域單溝泥石流危險性評價[J].地質災害與環境保護,2010,21(2):15-18.

[17]王樂華,王家成,鄧華鋒.基于模糊數學方法的巴東斜坡穩定性研究[J].人民長江,2011,42(5):18-21.

[18]王碩楠,余宏明,劉運濤.基于灰關聯度的地質災害易損性區劃研究[J].安全與環境工程,2011,18(2):10-13.

[19]毛新虎,劉占魁,李秀青.灰色聚類法在礦山地質災害危險性分區評價中的應用[J].西南民族大學學報:自然科學版,2008,34(3):545-551.