2000-2009年青海省植被覆蓋時空變化特征

劉櫟杉, 延軍平, 李雙雙

(陜西師范大學 旅游與環境學院, 陜西 西安 710062)

近年來,隨著“三北防護林”、“退耕還林還草”等防沙治沙工程實施的不斷深入,中國北方地區沙漠化較之20世紀末期有所減輕[1],荒漠化整體擴展趨勢已得到初步抑制[2-4]。黃森旺等[5]通過近25 a三北防護林工程區土地退化及驅動力分析,發現三北防護林建設區土地退化整體呈減弱趨勢,大部分省區退化程度都有所減弱,其中尤以內蒙古中東部、青海東北部、新疆北部最為明顯。

青藏高原作為亞洲乃至北半球氣候變化的“感應器”和“敏感區”,對中國乃至亞洲生態安全具有重要的屏障作用[6-10]。青海作為青藏高原的一部分,地理環境復雜,生態環境脆弱,是氣候變化的敏感區,也是東部季風區和青藏高原區的過渡帶,國家“退耕還林還草”重點建設區,長江、黃河、瀾滄江3大河流的發源地。地表植被覆蓋動態變化研究對該地區環境保護和生態建設具有重要的意義。

無論是全年還是生長季,青藏高原植被變化與氣溫變化相關性明顯高于降水,高原植被對溫度變化具有較強的敏感性[11]。Lean等[12]提出用統計方法模擬全球溫度序列,共考慮4個因素,即人類活動(包括溫室氣體及氣溶膠)、太陽輻射、火山氣溶膠及ENSO。王紹武等[13]在此基礎上進一步分析,認為1999—2008年有La Nina 事件,太陽輻射則由強到弱,但人類活動仍然呈線性增長。ENSO 及太陽輻射帶來的降冷,在相當大程度上抵消了人類活動造成的變暖。但是,這些自然因素并未改變氣候變化的趨勢。2001—2010年仍是全球有觀測記錄以來最暖的10 a,這一點在青藏高原體現的尤為明顯[14]。氣溫持續增高導致活動積溫增加,一方面有利于青海東部濕潤地區植被生長,另一方面卻加劇了青海西北地區干旱化趨勢,影響植被覆蓋狀況改善。在全球變暖背景下,關注青海省生態恢復時空格局響應特征,對區域生態建設具有重要的實踐意義。

基于此,本文選取青海省作為研究區域,利用2000—2009年遙感數據,以像元為基本計算單元,分析氣候變暖背景下“退耕還林還草”實施10 a來高原植被覆蓋的時空變化特征,以期為區域可持續發展、生態修復工程規劃以及生態環境保護提供一些理論依據。

1 研究區概況

青海省地域遼闊,主體位于青藏高原東北部,西北內陸腹地,處于3大自然區的交匯地帶。地理坐標為北緯31°39′—39°19′,東經89°35′—103°04′,總面積7.21×105km2。由于地質構造控制,地貌基本格局呈現北西西—南東東走向,大地貌單元基本上沿緯向呈帶狀分布,自北向南依次是祁連山—阿爾金山、柴達木盆地—共和盆地—河湟谷地—黃南低地、東昆侖山脈、青南高原、唐古拉山脈。這些近乎東西走向的高大山脈,成為重要的自然地理分界線和行政區劃的界山。東部河湟谷地是黃土高原與青藏高原的過渡地帶,受季風氣候影響,自然條件相對較好,也是我國第一階梯向第二階梯過渡地帶,蘊藏著豐富的水力資源。西北部的柴達木盆地,干旱少雨,具有典型的荒漠景觀。南部為青南高原,是我國三江源生態重點保護區,具有高寒特征的景觀特色[15]。在全球變化和人類活動的綜合影響下,青藏高原呈現出生態系統穩定性降低、資源環境壓力增大等問題,突出表現為冰川退縮顯著,土地退化形勢嚴峻,水土流失加劇,生物多樣性威脅加大與珍稀生物資源減少,自然災害增多等[10]。

2 資料來源與研究方法

2.1 數據來源

本研究中遙感數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心國際科學數據服務平臺,其中NDVI數據為2000—2009年16 d最大值合成Terra—MODIS L3級產品數據,分辨率為1 km。選取8月作為研究時段,此時段區域植被覆蓋達到一年中最高、云量較少且具有一定持續性,可以較好反映區域植被時空變化特征。由于青海省區域面積較大,Terra—MODIS L3數據需要兩幅影像進行區域全覆蓋(h25v05,h26v05),使用GIS 9.3軟件將兩幅影像拼接和重投影,并利用青海省各州行政邊界,提取青海省區域及各州年植被覆蓋數據。NDVI數字高程數據(DEM)為分辨率90 m SRTM。

2.2 研究方法

2.2.1 趨勢分析 一元線性回歸分析可以模擬每個柵格的變化趨勢,以單個像元時間變化特征反映整個空間變化規律,綜合反映區域時空格局演變[16-17]。其中Slope為像元NDVI回歸方程的斜率,若Slope值為正,表示隨時間變化植被指數升高,區域植被覆蓋度存在增加趨勢,且數值愈大植被覆蓋度增加趨勢愈明顯;反之,Slope值為負,表示隨時間變化植被指數呈下降趨勢。其計算公式如下:

(1)

式中:S——像元NDVI回歸方程的斜率;n——年跨度;i——年序號; NDVIi——第i年NDVI值。下同。

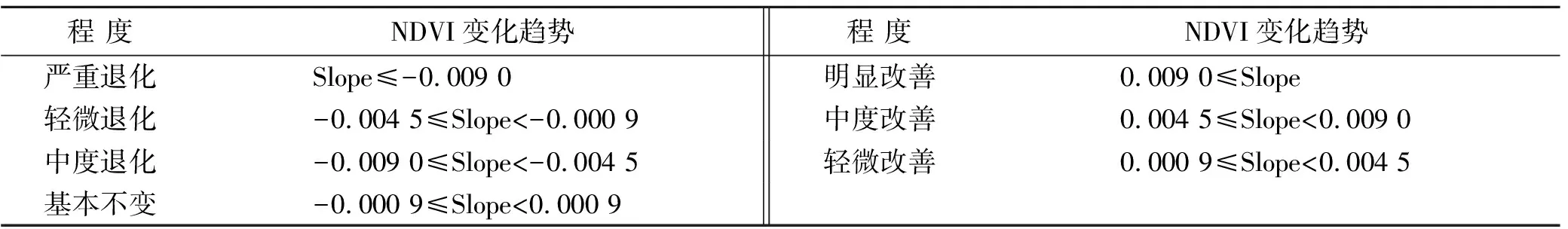

為了更好地評價青海省植被恢復狀況,參照已有研究[17],將Slope分為7個等級:嚴重退化、輕微退化、中度退化、基本不變、輕微改善、中度改善、明顯改善(表1)。

表1 植被覆蓋變化趨勢分類標準

2.2.2 標準差分析 標準差表示個數據變量偏離常態的距離的平均數,是離差平方和和平均后的方根,能反映一個數據集的離散程度,其值越大,說明該地區在研究時段內各像元NDVI距離平均值越遠,即該段時間植被覆蓋的年際變化較大,植被穩定性差[18]。結合區域自然地理特征,如柴達木盆地植被稀少,其大幅波動變化可能性相對較小,可以進一步驗證穩定性和趨勢分析結論的可靠性:

(2)

3 結果與分析

3.1 青海省植被覆蓋年際變化特征

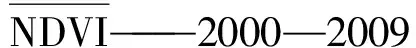

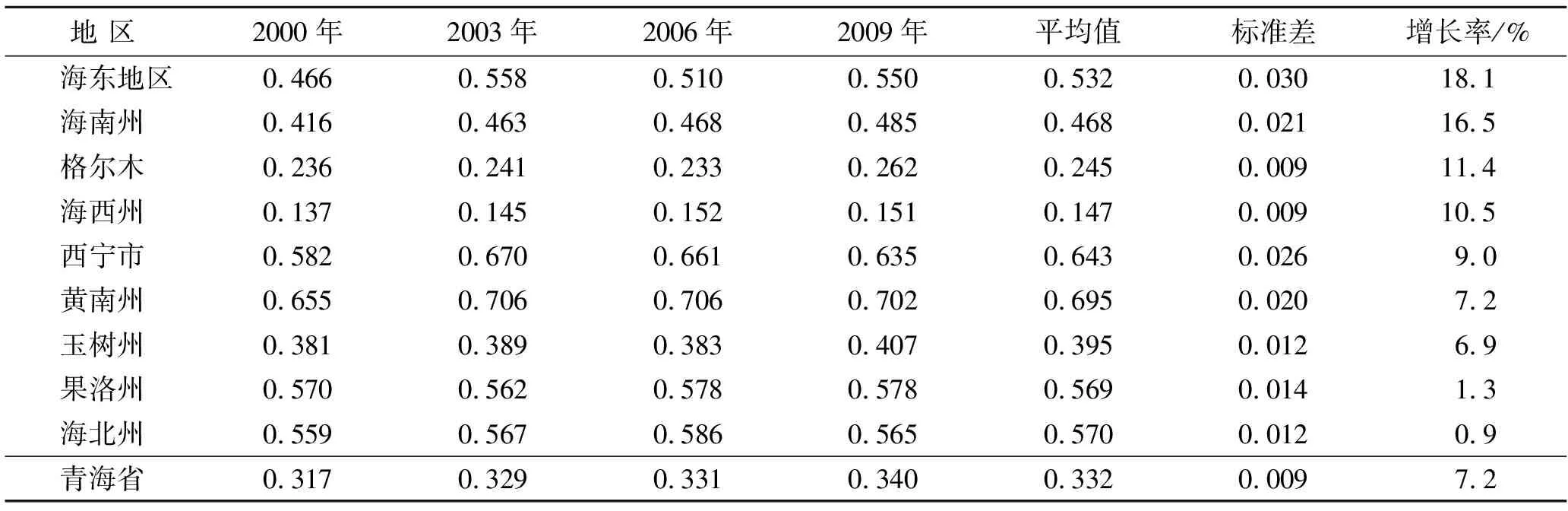

2000—2009年青海省植被覆蓋呈現明顯的增加趨勢,增速為0.018/10 a,快于三北防護林工程區1982—2006年近25 a植被覆蓋平均增速0.007/10 a[19],但慢于陜甘寧黃土高原區2000—2009年植被覆蓋平均增速0.032/10 a[20]。2000年植被NDVI為0.317,2009年上升到0.340,增長率為7.2%。其中,海東地區植被覆蓋改善最為明顯,10 a間增加了18.1%,其次是海南州16.5%,格爾木11.4%,海西州10.5%。海北州和果洛州植被條件相對較好,其增長率與其他地區相比顯得比較緩慢,10 a分別增長了0.9%和1.3%(表2)。青海植被恢復大致可以分為兩個階段,第一階段為2000—2005年植被快速增長,即“退耕還林草”工程實施前6 a,青海省植被NDVI由2000年0.317上升到2005年0.349,達到10 a最高;第二階段為2005—2009年,青海省植被呈現波動下降,其中2005—2006年和2007—2008年NDVI下降速率分別為4.92%,3.18%(圖1)。

表2 青海省植被覆蓋變化統計特征

圖1 2000-2009年青海省NDVI變化曲線

3.2 青海省植被覆蓋空間格局演變

3.2.1 青海植被格局基本特征 青海省植被格局基本特征表現在以下兩個方面。

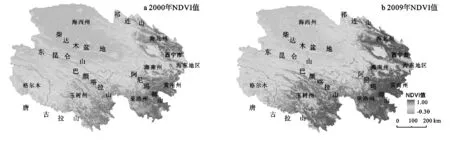

(1)在空間上,受水熱、地形等自然地理條件限制,青海省“南高北低,東高西低”的植被格局基本穩定(圖2)。柴達木盆地、青南高原西北形成兩大植被相對低區。祁連山中東段—河湟谷地,黃南低地—果洛州黃河源區,格爾木南部—玉樹州形成3大植被相對高區。

(2)青海省植被覆蓋最高的區域為黃南州,2009年植被NDVI為0.702,其次是西寧地區為0.635,植被覆蓋相對較低的區域為海西州、格爾木,植被NDVI分別為0.151,0.262,其中海西州植被覆蓋僅為黃南州的1/4。

圖2 2000-2009年青海省植被覆蓋空間格局變化

3.2.2 植被覆蓋空間格局演變態勢 實施“退耕還林還草”10 a間,青海省植被覆蓋整體呈增加趨勢(表3),生態退化初步得到遏制,但其空間分布存在差異(附圖6)。空間格局演變特征主要表現為:(1)呈退化趨勢區域比重為18.40%,集中分布于祁連山中東段和青南高原三江源地區;(2)基本不變區域比重為29.15%,集中分布于柴達木盆地中部和西北部風蝕殘丘、流沙區,東昆侖山南部可可西里高原亦有零星分布;(3)輕微改善區比重最大(32.66%),除柴達木盆地中部和西北部均有分布,相對比較集中的區域有柴達木盆地邊緣和東昆侖山南側;(4)中度和明顯改善區比重為19.80%,連片分布于柴達木盆地東南邊緣,青海湖盆地、茶卡—共和盆地、河湟谷地、黃南低地,在南部青南高原、巴顏喀拉山和阿尼瑪卿山西側亦有帶狀分布;(5)明顯改善區域相對較少,比重為6.48%,空間分布主要集中在兩個地區:柴達木盆地東南邊緣形成一條南北向“W”型綠色屏障(98°經線周邊);青海東部低山、丘陵、盆地區。

表3 2000-2009年青海省植被覆蓋演化趨勢

3.2.3 植被覆蓋空間格局穩定性 青海省2000—2009年植被覆蓋標準差介于0.0~0.05,穩定性存在明顯地域差異(圖3)。空間格局主要表現為“東南波動,西北穩定,高原溫帶波動,高原寒帶、亞寒帶穩定”。其中,柴達木盆地、可可西里高原植被變化相對穩定,冷龍嶺、大通河谷地、阿尼瑪卿山西側、青南高原東南部變化幅度居中,青海東部中低山地、丘陵、盆地地區變化幅度最為明顯。

青海省以昆侖山為界,北部大部分屬于高原溫帶,降水量由東向西遞減,干旱程度逐漸增強,植被分布依次為半干旱草原、干旱草原、半荒漠草原、荒漠草原;南部屬于高原亞寒帶,降水量自東南向西北遞減,植被由東南向西北依次為寒溫針葉林、高山灌叢草甸、高寒草甸、高寒草原、高寒荒漠化草原。柴達木盆地、青南高原西北植被相對較低,加之氣候寒冷,植被以半荒漠草原、荒漠草原為主,人類活動影響較少,所以近10 a來植被覆蓋呈現出低位穩定變化的特征;青海東部中低山地、丘陵、盆地地區,人為因素驅動明顯,這里為我國“退耕還林草”工程實施的重點區域,氣候相對適宜,降水量相對較多,植被易恢復,因此,區域植被覆蓋表現出波動上升的特征。

圖3 2000-2009年青海省植被覆蓋變化穩定程度

4 結 論

(1)2000—2009年青海省植被覆蓋呈現明顯的增加趨勢,增速為0.018/10 a,快于三北防護林工程區1982—2006年近25 a植被覆蓋平均增速0.007/10 a,但慢于陜甘寧黃土高原區2000—2009年植被覆蓋平均增速0.032/10 a。

2000—2009年青海省植被恢復具有階段性,大致可以分為兩個階段:第一次階段為2000—2005年植被快速增長;第二階段為2005—2009年植被呈現波動下降。

2000—2009年青海省海東地區植被覆蓋改善最為明顯,10 a間增加了18.1%,其次是海南州16.5%,格爾木11.4%,海西州10.5%。祁連山東段的海北州和黃河源的果洛州植被條件相對較好,其增長率相對比較緩慢,10 a間分別增長了0.9%和1.3%。

(2)受水熱、地形等自然地理條件限制,青海省“南高北低、東高西低”的植被格局基本穩定。柴達木盆地、青南高原西北形成兩大植被相對低區,“祁連山中東段—河湟谷地”,“黃南低地—果洛州黃河源區”,“格爾木南部—玉樹州”形成3大植被相對高區。

(3)2000—2009年青海省植被覆蓋呈退化趨勢區域比重為18.40%,集中分布于祁連山中東段和青南高原三江源地區;明顯改善區相對較少(6.48%),空間上集中分布在兩個地區:一是柴達木盆地東南邊緣形成一條南北向“W”型綠色屏障(98°經線),另一是青海東部低山、丘陵、盆地區。

(4)青海省2000—2009年植被覆蓋標準差介于0.0~0.05,穩定性存在明顯地域差異。空間格局主要表現為“東南波動,西北穩定,高原溫帶波動,高原寒帶、亞寒帶穩定”。

氣候變暖背景下,青海省生態恢復的可持續性依然是未來研究的熱點話題,還有許多工作需要進一步探索。如進一步評估重點和典型區域(青南高原三江源地區、祁連山東段山區、湟水谷地、黃南低地等)生態系統恢復適應性和穩定性;進一步量化氣候變化和人類活動對青海省植被恢復影響,系統評價兩者在生態恢復過程中的相對作用;進一步探討青海省生態系統良性恢復后系統服務功能,關注生態建設向生態發展的轉型,促進區域經濟和生態良性互動發展。

[參考文獻]

[1]國家林業局.第五次中國荒漠化和沙漠化公報[Z].2011.

[2]王濤,吳薇,薛嫻,等.近50年來中國北方沙漠化土地的時空變化[J].地理學報,2004,59(2):203-212.

[3]王濤,陳廣庭,趙哈林,等.中國北方沙漠化過程及其防治研究的新進展[J].中國沙漠,2006,26(4):507-516.

[4]許端陽,李春蕾,莊大方,等.氣候變化和人類活動在沙漠化過程中相對作用評價綜述[J].地理學報,2011,66(1):68-76.

[5]黃森旺,李曉松,吳炳方,等.近25年三北防護林工程區土地退化及驅動力分析[J].地理學報,2012,67(5):589-598.

[6]李輝霞,劉國華,傅伯杰.基于NDVI的三江源地區植被生長對氣候變化和人類活動的響應研究[J].生態學報,2011,31(19):5495-5504.

[7]劉紀遠,徐新良,邵全琴.近30年來青海三江源地區草地退化的時空特征[J].地理學報,2008,63(4):364-376.

[8]張鐿鋰,劉林山,擺萬奇,等.黃河源地區草地退化空間特征[J].地理學報,2006,61(1):4-12.

[9]董立新,王文科,孔金玲,等.黃河上游瑪多縣生態環境變化遙感監測及成因分析[J].水土保持通報,2005,25(4):68-72.

[10]孫鴻烈,鄭度,姚檀棟,等.青藏高原國家生態安全屏障保護與建設[J].地理學報,2012,67(1):3-12.

[11]張戈麗,歐陽華,張憲洲,等.基于生態地理分區的青藏高原植被覆被變化及其對氣候變化的響應[J].地理研究,2010,29(11):2004-2016.

[12]Lean J L, Rind D H. How natural and anthropogenic influences alter global and regional surface temperatures: 1889 to 2006 [J]. Geophys. Res. Lett., 2008, 35, L18701, doi: 10.1029/2008 GL 034864.

[13]王紹武,羅勇,唐國利,等.近10年全球變暖停滯了嗎?[J].氣候變化研究進展,2010,6(2):95-99.

[14]唐國利,羅勇,黃建斌,等.氣候變暖在繼續[J].氣候變化研究進展,2012,8(4):235-242.

[15]張忠孝.青海地理[M].西寧:青海人民出版社,2004.

[16]馬明國,王建,王雪梅.基于遙感的植被年際變化及其與氣候關系研究進展[J].遙感學報,2006,10(3):421-431.

[17]宋怡,馬明國.基于SPOT VEGETATION數據的中國西北植被覆蓋變化分析[J].中國沙漠,2007,27(1):89-93.

[18]徐建華.現代地理學中的數學方法[M].北京:高等教育出版社,2002.

[19]王強,張勃,戴聲佩,等.基于GIMMS AVHRR NDVI數據的三北防護林工程區植被覆蓋動態變化[J].資源科學, 2011,33(8):1613-1620.

[20]李雙雙,延軍平,萬佳.近10年陜甘寧黃土高原區植被覆蓋時空變化特征[J].地理學報,2012,67(7):960-970.