中日農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易實(shí)證研究

財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 蘇春江

中日農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易實(shí)證研究

財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 蘇春江

本文運(yùn)用靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(Static GL index)和邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(MIIT index)對(duì)2001年至2012年中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,實(shí)證研究了中日兩國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易分布現(xiàn)狀,研究結(jié)果表明:雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易具有明顯的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特點(diǎn),只有少數(shù)的農(nóng)產(chǎn)品如水果、堅(jiān)果、蜜糖及煙草保持了良好的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平,特別是自2007年金融危機(jī)以來(lái),幾乎是完全的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易;日本農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力水平日益提升,對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的出口威脅加重。

農(nóng)產(chǎn)品;產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù);邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

一、引言

中國(guó)對(duì)日本在2001年至2011年存在整體貿(mào)易逆差,但是在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易方面中國(guó)對(duì)日本是貿(mào)易順差國(guó)。隨著雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系日益緊密,中日在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域廣泛開(kāi)展互惠合作與交流,雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易表現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),兩國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額從2001年的59.85億美元增加到2012年的113.42億美元。兩國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放程度與農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平成為影響到中日兩國(guó)貿(mào)易自由化的關(guān)鍵因素。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的研究最先集中在生產(chǎn)函數(shù)與生產(chǎn)要素的單一性前提假設(shè)下,是在與傳統(tǒng)貿(mào)易方式進(jìn)行對(duì)比分析的基礎(chǔ)上形成對(duì)該現(xiàn)象的理論解釋?zhuān)⑻接懴鄳?yīng)的衡量指標(biāo),例如Grubel and Lloyd(1975)、Helpman and Krugman(1985)等。Loertscher and Wolter(1980)、Greenaway et al.(1995)、Greenaway and Torstensson(1997)、Gullstrand(2000)以及Fukao et al.(2003)等將產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)應(yīng)用到計(jì)量模型中對(duì)多國(guó)多產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易問(wèn)題進(jìn)行實(shí)證研究。

國(guó)內(nèi)關(guān)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論的研究也比較多。不少學(xué)者認(rèn)為,東亞國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在垂直差異性,充分發(fā)揮工業(yè)化不同階段的比較優(yōu)勢(shì)會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的深化。國(guó)內(nèi)不少研究者通過(guò) G-L和構(gòu)建數(shù)量模型對(duì)我國(guó)各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易狀況做經(jīng)驗(yàn)分析。陸文聰、梅燕(2005)運(yùn)用 G-L指數(shù)、邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)以及垂直型和水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分別從整體和四大類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品兩個(gè)層次評(píng)估了1996年以來(lái)中國(guó)與歐盟15國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的水平及結(jié)構(gòu)特征。

關(guān)于中日韓農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方面的研究相對(duì)較少。王璐(2009)采用G-L指數(shù)測(cè)算了中日韓三國(guó)四大類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r,認(rèn)為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在一定差異的中韓和日韓之間占主導(dǎo)地位,而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大的中日兩國(guó)之間則以農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易方式為主。梁雪、崔振東(2009)認(rèn)為,發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易有利于優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),該研究從整體和分類(lèi)兩個(gè)層面,從靜態(tài)、動(dòng)態(tài)以及結(jié)構(gòu)三個(gè)角度分析了中日韓三國(guó)之間農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展?fàn)顩r,結(jié)果表明,中國(guó)與日本、韓國(guó)之間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易方式為主,日本與韓國(guó)之間的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易則以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式為主。

研究通過(guò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察影響產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展的主要因素,評(píng)價(jià)該方式對(duì)雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的影響,但所用的模型多是以傳統(tǒng)貿(mào)易理論為基礎(chǔ),并未充分考慮產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式的特殊性,在形式上也多為只體現(xiàn)單向影響的單方程模型。因此,充分考慮產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式與傳統(tǒng)貿(mào)易方式的差異,運(yùn)用產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易理論對(duì)中日兩國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平進(jìn)行分析,這對(duì)中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易政策調(diào)整以及雙邊貿(mào)易一體化進(jìn)程的加快具有重要的理論支持與現(xiàn)實(shí)意義。

二、研究方法

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指的是某一時(shí)期同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)相似產(chǎn)品的進(jìn)口與出口,產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易是指不同產(chǎn)業(yè)部門(mén)的商品貿(mào)易往來(lái)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易的本質(zhì)區(qū)別在于:產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易建立在國(guó)家間要素稟賦與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異性基礎(chǔ)之上,而產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易以要素稟賦的相似性與相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平為基礎(chǔ)。一般而言,某部門(mén)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的規(guī)模會(huì)影響到產(chǎn)業(yè)調(diào)整的成本。在以產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)部門(mén)中,貿(mào)易對(duì)居民收入分配的影響是有限的,不會(huì)引起大規(guī)模的資源重新配置,因此由產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易而造成的產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)成本很小。常見(jiàn)的研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方法主要是靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(Static GL index)與邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(MIIT index)。

(一)靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)。

靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(Static GL index)是目前在世界范圍內(nèi)應(yīng)用廣泛的一種用來(lái)衡量某一部門(mén)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平的測(cè)量指標(biāo),被定義為如下形式:

(1)

在公式(1)中,GLit在0到1之間浮動(dòng),衡量部門(mén)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的不同水平。GLit=0時(shí),表示沒(méi)有發(fā)生產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易;GLit=1時(shí),表明產(chǎn)業(yè)內(nèi)進(jìn)口額與出口額相等;GLit值越大說(shuō)明產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易程度越高;Xit與Mit分別表示某一特定產(chǎn)業(yè)或某一類(lèi)商品的出口額和進(jìn)口額,并且對(duì)Xit-Mit取絕對(duì)值。

為了研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的平均水平,則將各部門(mén)或產(chǎn)品組的貿(mào)易額在貿(mào)易總額中所占的比重作為權(quán)重進(jìn)行計(jì)算,表示為公式(2):

(2)

但是靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)只能反映某一年內(nèi)的一些靜態(tài)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易信息,因?yàn)檫@一缺陷,該指數(shù)不能用于跨年度數(shù)據(jù)的比較。為了更好地衡量產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平隨時(shí)間的變化,邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(MIIT index)的解釋力更強(qiáng)。

(二)邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)。

在公式(3)中,Xit與Mit表示的是i部門(mén)在 t時(shí)期的出口額與進(jìn)口額,同理,Xi,t-n和Mi,t-n代表i部門(mén)在t-n時(shí)期的出口額與進(jìn)口額。所以,Ai表示i類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品一定時(shí)期的邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù),ΔXi和ΔMi表示從t-n到t時(shí)期內(nèi)增加的i類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品的出口額與進(jìn)口額。

(3)

為了更好的表示這種凈出口增加與凈進(jìn)口增加的非相對(duì)性,把公式(3)轉(zhuǎn)換為公式(4),如下:

(4)

在公式(4)中,-1≤B≤1,B越接近0表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易比重越大,相反的,B越接近-1和1表示產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易比重越大。與公式(3)相比,公式(4)的優(yōu)勢(shì)在于它能夠反映貿(mào)易績(jī)效的情況:當(dāng)B>0時(shí),表示該部門(mén)良好的貿(mào)易績(jī)效,當(dāng)B<0表示該部門(mén)的貿(mào)易績(jī)效欠佳,邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平較低。在本文中,主要使用(4)衡量邊際產(chǎn)內(nèi)貿(mào)易水平。

三、數(shù)據(jù)來(lái)源及農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍

本文所使用的研究數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)署創(chuàng)建的貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(UN COMTRADE),按照《國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)》第三次修訂標(biāo)準(zhǔn)(SITC Rec.3)做商品分類(lèi)劃分,在該標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)中農(nóng)產(chǎn)品主要包括以下各章:

(1)00章,活動(dòng)物;

(2)01章,肉類(lèi);

(3)02章,奶制品及禽蛋類(lèi)產(chǎn)品;

(4)03章,魚(yú)甲殼動(dòng)物及軟體動(dòng)物類(lèi)產(chǎn)品;

(5)04章,谷物類(lèi)產(chǎn)品;

(6)05章,蔬菜和水果類(lèi)產(chǎn)品;

(7)06章,糖及蜂蜜類(lèi)產(chǎn)品;

(8)07章,咖啡茶可可和香料類(lèi)產(chǎn)品;

(9)08章,動(dòng)物飼料類(lèi);

(10)12章,煙草及煙草制品;

(11)21章,皮革及未加工皮毛;

(12)22章,油質(zhì)作物種子及果實(shí);

(13)26章,紡織用原料,包括生絲黃麻等;

(14)42章,固態(tài)植物油脂;

以及以上章節(jié)的三級(jí)子目中的小類(lèi)產(chǎn)品。時(shí)間跨度為2001~2012年。

四、實(shí)證結(jié)果及分析

運(yùn)用靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)和邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù),計(jì)算了包括上述14章農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的中日農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的水平。

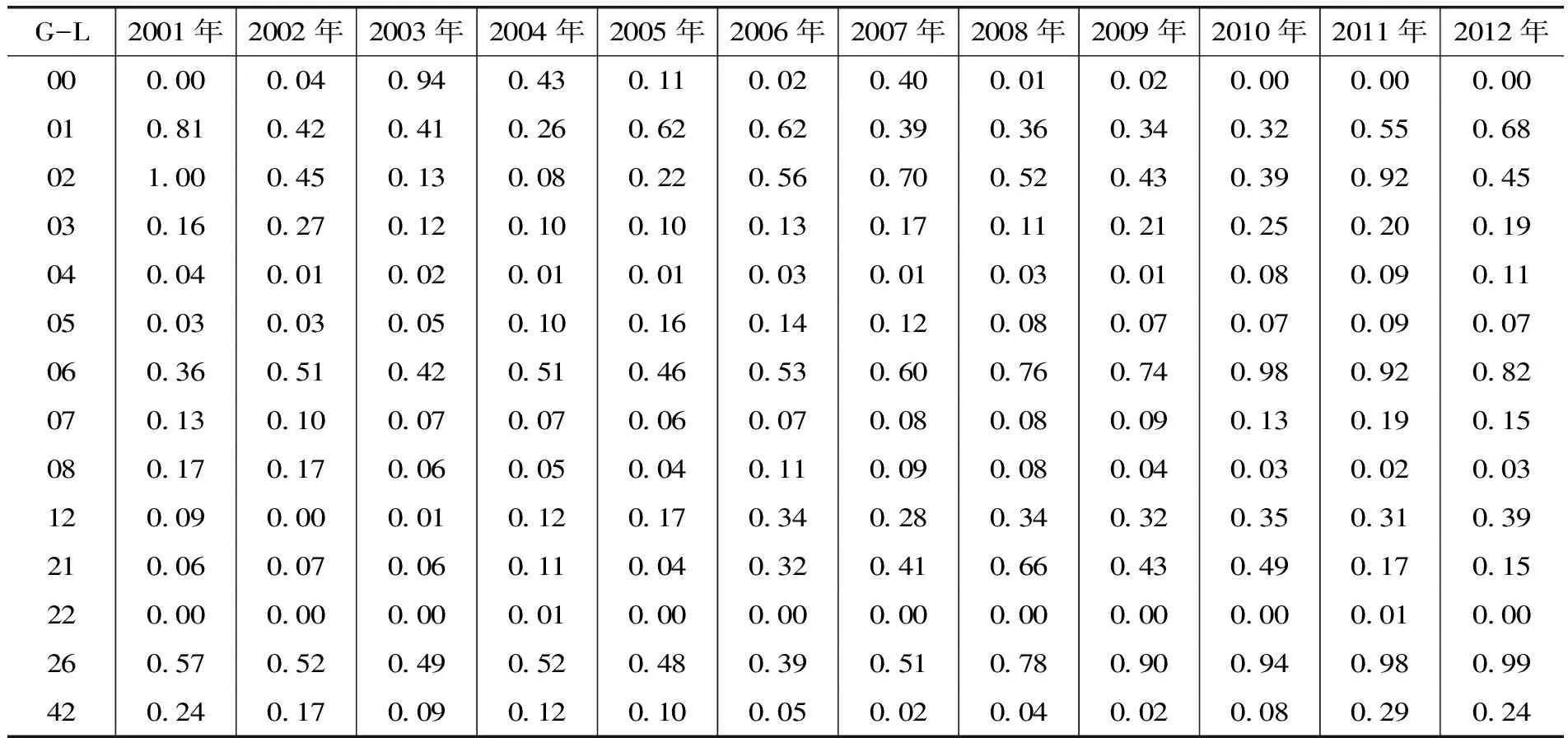

(一)靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分析。

2001~2012年中日農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)整體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì),特別是01章、02章、06章和26章農(nóng)產(chǎn)品的靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)都高于0.5,26章的農(nóng)產(chǎn)品2012年的靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)最高,達(dá)到0.99。表明這四章目錄下的農(nóng)產(chǎn)品保持了較好的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)。而其他各章目錄下的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)貿(mào)易水平都維持在0.1到0.5之間,表明該類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品雙邊貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主,呈現(xiàn)出較強(qiáng)的互補(bǔ)性,例如00章的活動(dòng)物在2010~2012年保持著完全的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易。

(二)邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分析。

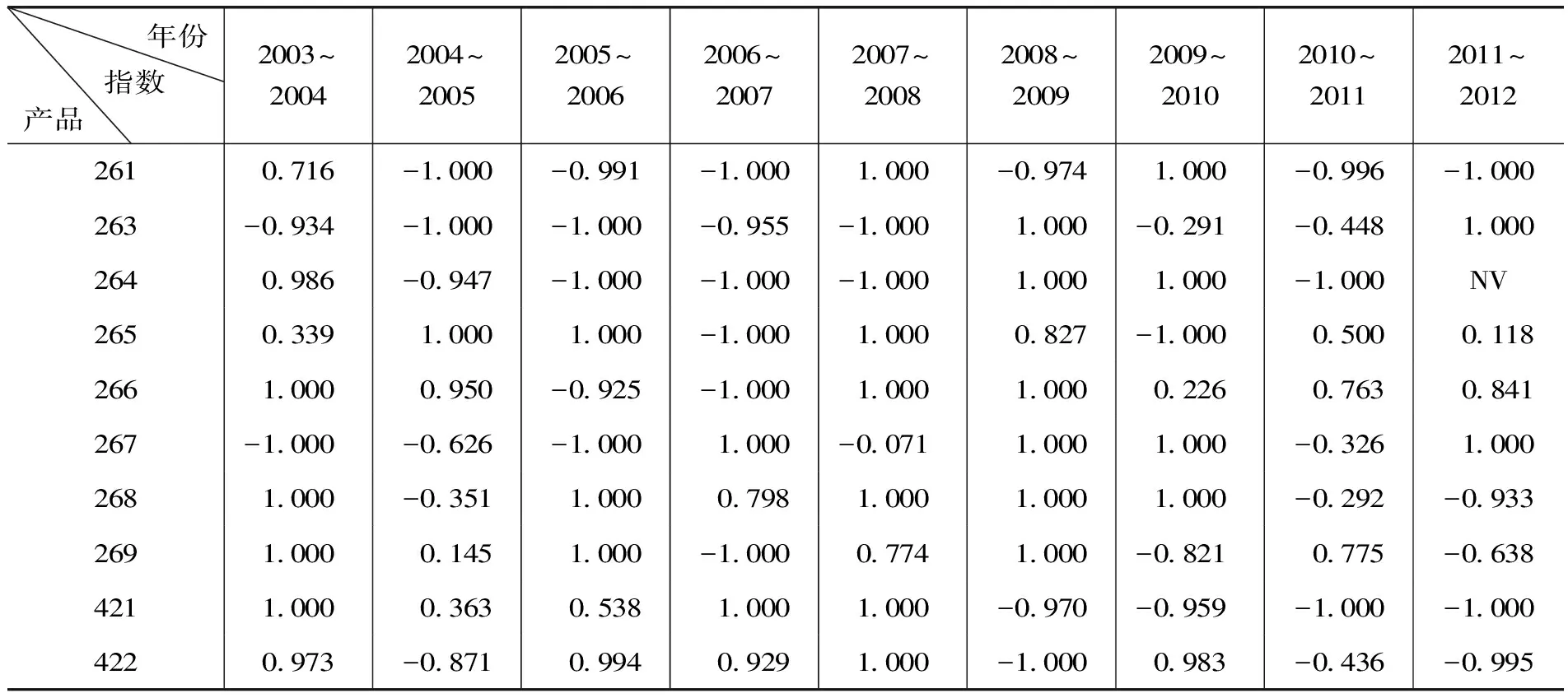

根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)(UN COMTRADE)提供的數(shù)據(jù),本文運(yùn)用邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(MIIT index)對(duì)中日農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平做動(dòng)態(tài)分析,分析結(jié)果如表2所示。

表12000~2011年中日農(nóng)產(chǎn)品靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

表22003~2012年中日農(nóng)產(chǎn)品邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

續(xù)表

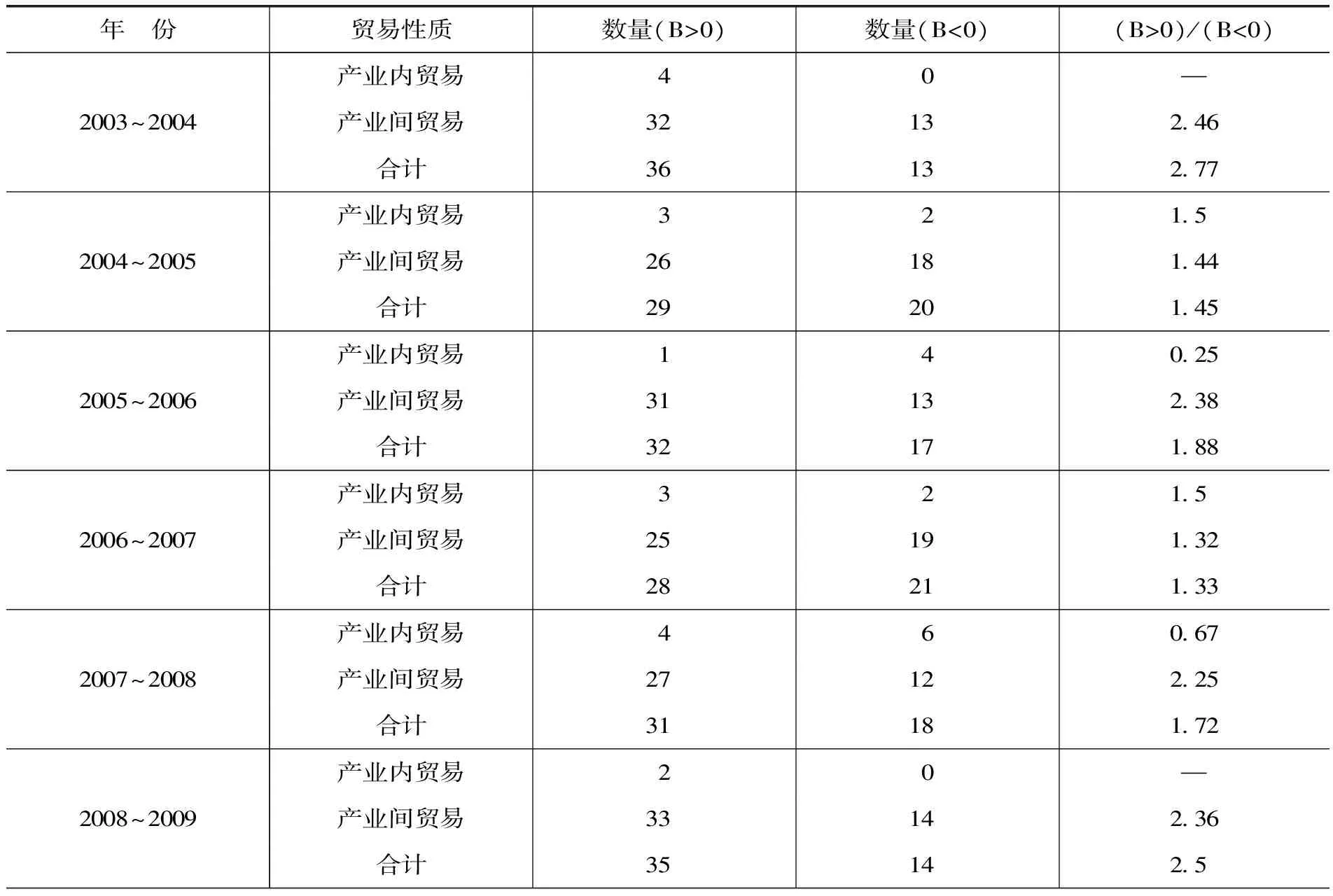

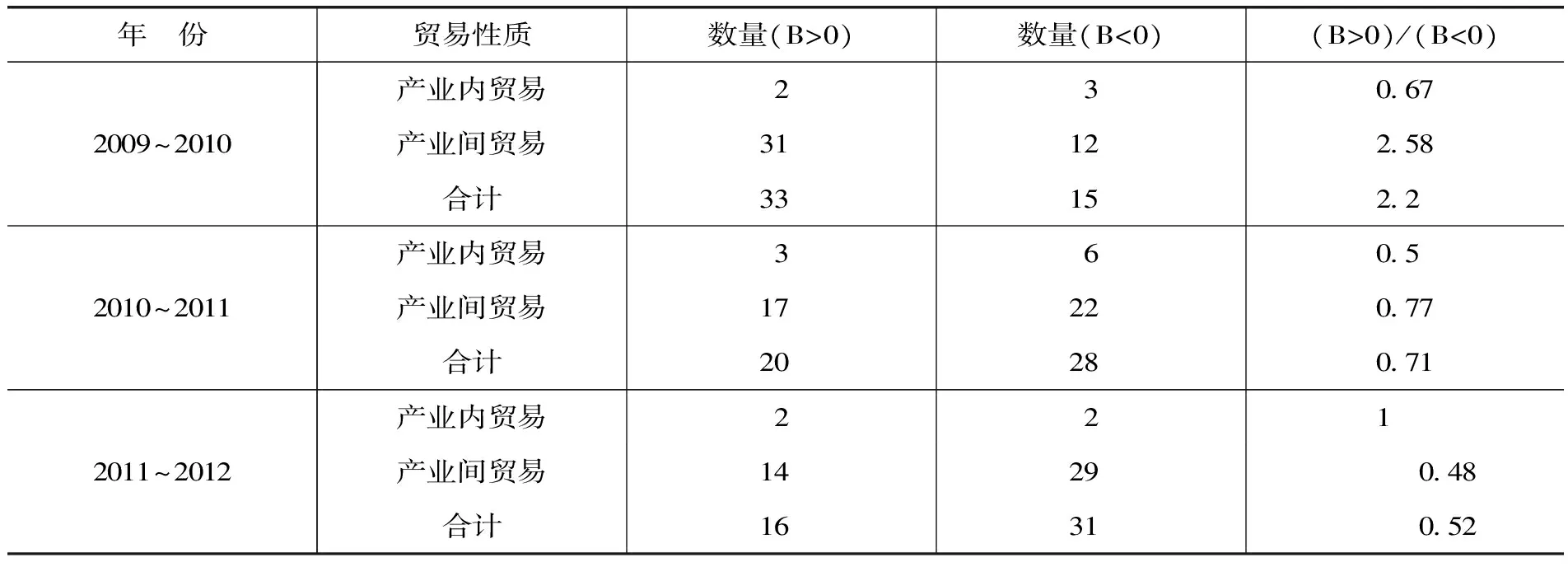

表2表示了按照公式(4)計(jì)算的邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù),在表2的基礎(chǔ)上整理得出表3。在表3中,以一年作為一個(gè)研究周期,通過(guò)分析計(jì)算前述14章49小類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品從2003年到2012年中日產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)的動(dòng)態(tài)變化,得出了中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì):中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為輔,雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,雖然兩國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平在金融危機(jī)之前呈現(xiàn)出逐年遞增的態(tài)勢(shì),但在危機(jī)之后出現(xiàn)下滑。

表3中日農(nóng)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平比較

續(xù)表

五、結(jié)論與建議

充分考慮產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易方式與傳統(tǒng)貿(mào)易方式的差異,通過(guò)使用靜態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(Static GL index)和邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)(MIIT index),從理論角度勾勒出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易行為對(duì)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的影響方式,在此基礎(chǔ)上建立實(shí)證模型對(duì)2001年至2012年中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過(guò)分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易對(duì)中日雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展的影響,得出以下結(jié)論:2003~2012年中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的動(dòng)態(tài)發(fā)展主要以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易的形式進(jìn)行,只有少數(shù)類(lèi)別的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的形式,并且分布不平衡。特別是2007年金融危機(jī)之后這種貿(mào)易模式的動(dòng)態(tài)演進(jìn)愈演愈烈,雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易幾乎呈現(xiàn)出完全的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易發(fā)展格局。2003~2012年只有少量的農(nóng)產(chǎn)品維持了良好的動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平,主要包括:012(雜碎類(lèi))、057(水果堅(jiān)果類(lèi))、061(蜜糖類(lèi))、122(煙草制成品)和265(植物紡織纖維)。另外,金融危機(jī)以后,雖然日本對(duì)華農(nóng)產(chǎn)品出口額非常小,不過(guò)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

針對(duì)中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的現(xiàn)狀,我國(guó)應(yīng)在對(duì)日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易建設(shè)中采取以下措施:(1)密切關(guān)注日本相關(guān)貿(mào)易政策的變化,尤其是有關(guān)雙邊貿(mào)易中的重點(diǎn)產(chǎn)品的政策;(2)建立高效的農(nóng)業(yè)國(guó)內(nèi)支持保護(hù)機(jī)制,在增加對(duì)農(nóng)業(yè)投入的同時(shí)注意優(yōu)化農(nóng)業(yè)支持結(jié)構(gòu);(3)利用建設(shè)自貿(mào)區(qū)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展雙邊貿(mào)易空間,提升雙方貿(mào)易互補(bǔ)性;在很多互補(bǔ)性不夠緊密的產(chǎn)品上還存在很大的貿(mào)易拓展空間,對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品也需要加以關(guān)注,以期進(jìn)一步提升中日農(nóng)產(chǎn)品雙邊貿(mào)易的質(zhì)量。

[1]龐德亮,鄭瓊潔:《中日韓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易比較分析》,載于《亞太經(jīng)濟(jì)》2010年第4期,第83~87頁(yè)。

[2]崔超、吳林海:《中日韓三國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的研究》,載于《國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題》2007年第7期,第50~54頁(yè)。

[3]趙殿仁、許文娟:《中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易互補(bǔ)性分析》,載于《經(jīng)濟(jì)理論研究》2009年第5期,第87~89頁(yè)。

[4]米立群、徐興權(quán):《中日農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)比較》,載于《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)》2010年第2期,第54~56頁(yè)。

[5]Yilmaz.The Role of Trade Strategies for Economic Development——A Comparison of Foreign Trade Between Turkey and South Korea[J].Russian and East European Finance and Trade, 2002,38(2):59 -78.

[6]李明全、韓春華:《FTA下農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)則分析》,載于《東北亞論壇》2010年第4期,第55~62頁(yè)。

[7]楊帆:《日本農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力及中日雙邊貿(mào)易分析》,載于《市場(chǎng)周刊》2013年第3期,第124~126頁(yè)。

本期特稿

F752.7

:A

:2095-3151(2014)38-0054-06