準噶爾盆地春光油田原油類型差異性分析

楊振峰

(中石化南陽油田分公司物探研究院,河南 鄭州 473132)

吳楠

(長江大學地球科學學院,湖北 武漢 430100)

肖學,于群達

(中石化南陽油田分公司物探研究院,河南 鄭州 473132)

程欣

(長江大學地球科學學院,湖北 武漢 430100)

準噶爾盆地是近代中國最早開展油氣勘探的地區,復雜的生排烴背景、多樣的構造運動使其成為我國西部重要的含油氣盆地[1-4]。其中,車排子凸起作為準噶爾盆地西部隆起的次一級構造單元,自20世紀80年代發現至今,眾多學者已經對其沉積、構造以及油氣成藏等多個研究領域開展了細致詳盡的研究工作。對于油氣成藏領域,雖然國內學者在輸導體系以及油氣成藏期次等方面已經趨于共識[1-9]。然而,對于車排子地區油源的研究則尚存爭議[10-12]。

春光油田占據了車排子凸起的核心構造位置,其在多個層系 (侏羅系、白堊系、古近系、新近系)發育不同類型的原油 (稠油與輕質油),為開展車排子地區油氣源精細對比研究提供了天然的試驗場。研究擬通過對于不同類型原油生物標志化合物的解剖與對比,建立不同層系原油差異分布的規律,為深化車排子地區油氣成藏的認識提供有利的支撐證據。

1 區域地質概況

春光油田位于車排子凸起中部,緊鄰小拐和紅山嘴油田,區塊面積1023km2。車排子凸起位于準噶爾盆地西北緣,構造上車排子凸起與紅車斷裂帶是同屬于準噶爾盆地西部隆起的次一級構造單元。春光區塊自下而上發育主要地層為石炭系、下白堊統吐谷魯群、古近系、新近系的沙灣組和塔西河組,侏羅系地層在部分溝谷內殘存,二疊系、三疊系地層全部缺失。春光區塊本身不具備烴源巖發育的有利條件,然而其東部以紅-車斷裂帶為界與昌吉凹陷相接,南臨四棵樹凹陷。2大生油凹陷地區發育的多套烴源巖 (二疊系、侏羅系以及古近系)為研究區提供了充足的油源條件。

2 烴源巖地球化學特征

在準噶爾盆地統一的構造背景下,春光地區亦先后經歷了海西晚期運動、印支運動、燕山運動及喜馬拉雅運動等多旋回的構造演化階段,構造沉降期接受有機質的大量沉積而發育烴源巖。根據構造演化及地化特征分析,中、下侏羅統煤系地層、古近系安集海河組湖相泥巖和中、下二疊統泥巖為主要烴源巖。

2.1 烴源巖評價

1)中、下侏羅統 中、下侏羅統烴源巖包括八道灣組 (J3b)、三工河組 (J3s)和西山窯組 (J2s)。其中,下侏羅統J3b總有機碳(TOC)含量0.15%~0.6% (平均0.38%),中侏羅統J2s的TOC0.18%~0.59% (平均0.39%),烴源巖綜合評價較差。然而,下侏羅統J3s沉積時期是四棵樹凹陷在侏羅紀時的最大湖侵期,湖盆水體較深,水動力較弱,水體穩定且處于相對還原環境,有利于有機質的大量保存。J3s的TOC0.36%~5.19% (平均2.46%),氯仿瀝青 “A”平均0.0649%,總烴含量平均值418.73ppm,綜合評價為較好的中等~好;巖石熱解生烴潛量 (S1+S2)0.29~33.43mg/g,平均11.45mg/g,評價為好。綜合分析,下侏羅統J3s烴源巖評價為中等~好。

2)古近系安集海河組 安集海河組 (E2a)沉積期,四棵樹凹陷劇烈沉降,短期接受巨厚沉積,有機質來源豐富,較深的水體又保證了有機質的保存條件。古近系E2a的TOC0.11%~4.5%,平均0.93%;氯仿瀝青 “A”0.0011%~0.3019%,平均0.04%;總烴含量6.63~748.59ppm,平均180.43ppm;巖石熱解(S1+S2)0.03~25.3mg/g,平均3.74mg/g;總體分析,古近系E2a烴源巖評價為中等~好。

3)中、下二疊統 二疊系可細分為下二疊統和中二疊統2套烴源巖。

風城組 (P2f)是海陸過渡環境的殘留海-澙湖相沉積,水介質條件屬咸化性質,巖性為黑灰色泥巖、白云質泥巖、凝灰質泥巖、凝灰質碳酸鹽巖與沉凝灰巖。TOC平均1.26%,氯仿瀝青“A”平均0.1493%,總烴含量平均0.0820%,(S1+S2)平均0.73mg/g,有機質類型多為Ⅰ~Ⅱ型,Ro(鏡質體反射率)為0.85%~1.16%。處于成熟~高成熟階段,是一套較好~好的生油巖。

下烏爾禾組 (P3x)是淺湖相-半深水湖相沉積,分布在斷裂帶下盤。目前所鉆遇到的烴源巖有機質豐度普遍較低,有機碳含量平均為0.7%~1.4%,氯仿瀝青 “A”0.0014%~0.0696%,平均0.0088%,有機質類型為Ⅲ型,個別為Ⅱ2型和Ⅱ1型。該套地層無論在斷裂帶附近還是在凹陷斜坡區都表現為典型陸源生源,Ro在斷裂帶附近平均為0.86%。總的來看,P3x處于成熟~高成熟階段,是一套差~較好的烴源巖。

2.2 烴源巖生標特征

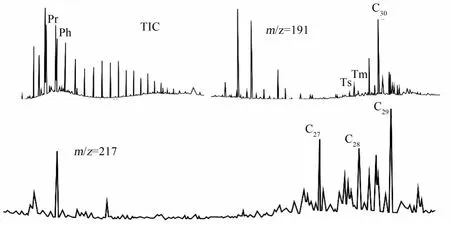

J3s泥巖可溶有機質抽提物飽和烴氣相色譜圖 (TIC)呈前高雙峰型,主峰碳數為C15、C17;霍烷系列質量色譜圖 (m/z=191)顯示三環萜C20、C21及C23呈下降型分布,且總體含量較低,C24四環萜烷含量極低,五環三萜Ts含量極低,C35升霍烷含量極低,幾乎不含伽馬蠟烷;甾烷系列質量色譜圖(m/z=217)顯示規則甾烷C27、C28及C29弱勢呈現反 “L”型分布,三者中C29相對含量小于50% (見圖1)。綜合分析,J3s泥巖有機質母質來源以陸源高等有機質為主,藻類等水生生物亦有較大部分貢獻;沉積環境為弱氧化~弱還原。

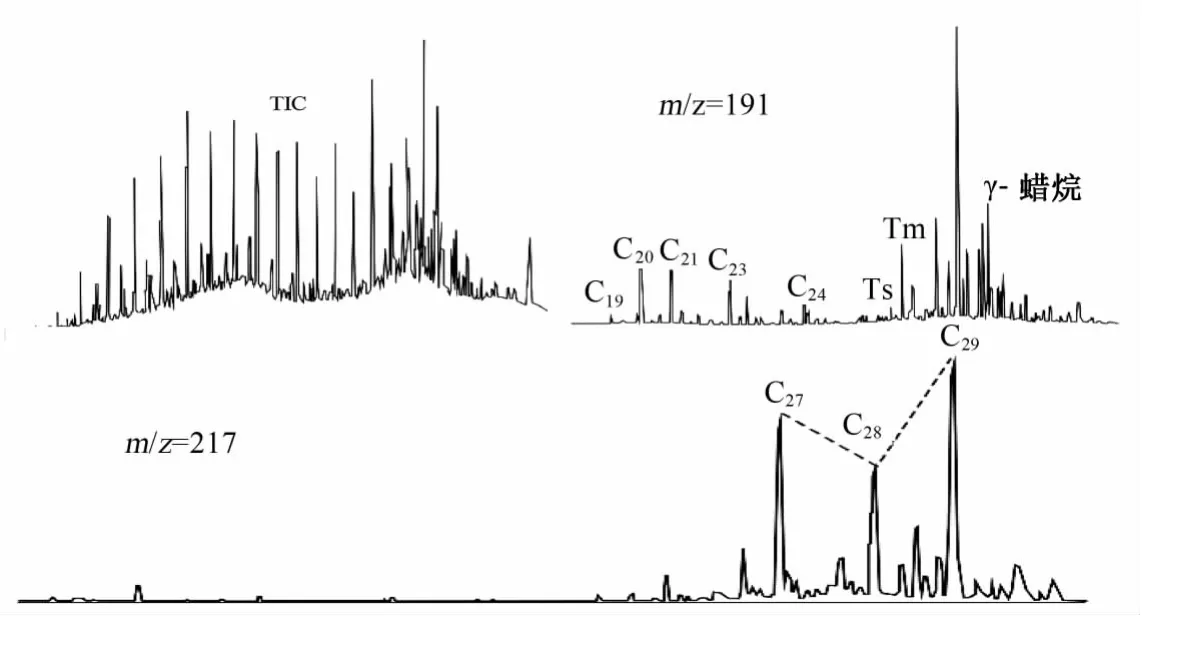

古近系E2a泥巖可溶有機質抽提物飽和烴氣相色譜圖 (TIC)弱勢呈現后高雙峰型;主峰碳數為C27;霍烷系列質量色譜圖 (m/z=191)顯示三環萜C20、C21及C23呈山谷型分布,且總體含量較低,C24四環萜烷含量低,五環三萜Ts含量極低,C35升霍烷含量極低,伽馬蠟烷含量較高;甾烷系列質量色譜圖 (m/z=217)顯示規則甾烷C27、C28及C29明顯呈 “V”型分布,C27與C29相對含量比值約等于1(見圖2)。綜合分析,E2a泥巖有機質母質來源以藻類等水生生物為主,沉積環境為弱還原。

圖1 J3s泥巖生物標志化合物氣相色譜、質量色譜特征圖

圖2 古近系E2a西湖1井4043m灰色泥巖生物標志化合氣相色譜、質量色譜特征圖

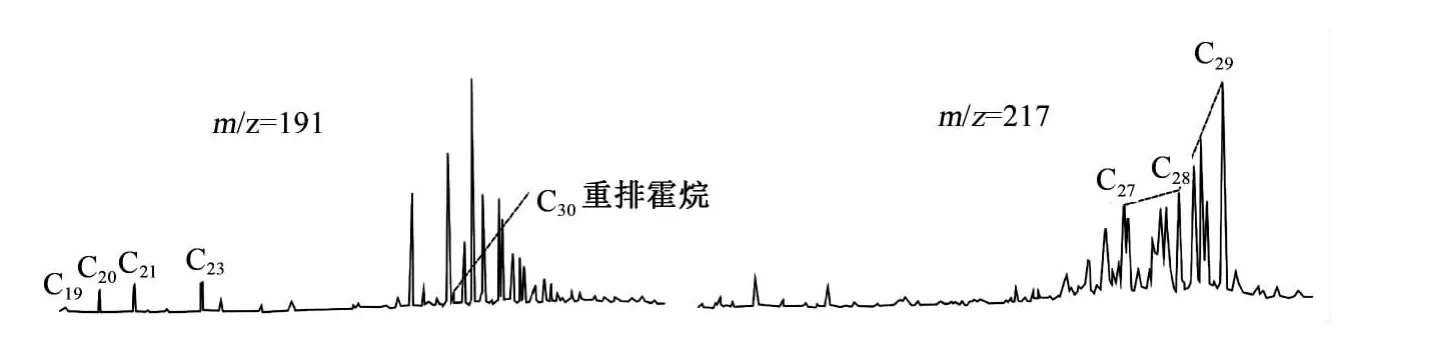

圖3 二疊系車202井2457~2460m泥巖生物標志化合物質量色譜特征圖

二疊系烴源巖抽提物碳同位素值較低,一般小于-30.0‰;甾烷以C29、C28為主,幾乎不含重排甾烷或重排甾烷含量很低以及C27甾烷含量很低;萜烷分布特征最明顯的是伽馬蠟烷普遍較高,三環萜烷分布常以C23為最高,C20、C21相當或略低,C19一般很低,總體上三環萜烷相對于五環萜烷的豐度要高些;五環萜烷的分布以C30-藿烷和C29-藿烷為主,其他藿烷含量相對較低;Pr/Ph較低,通常小于2.0,而β-胡蘿卜烷含量相對較高,這是二疊系烴源巖的一個重要生物標志物特征 (見圖3)。

3 原油類型分布特征

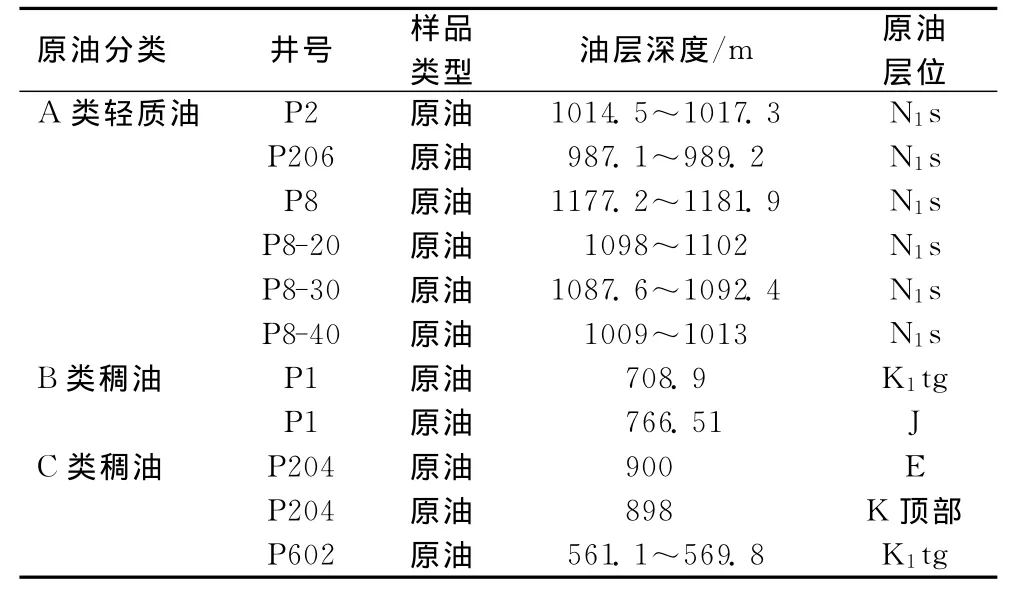

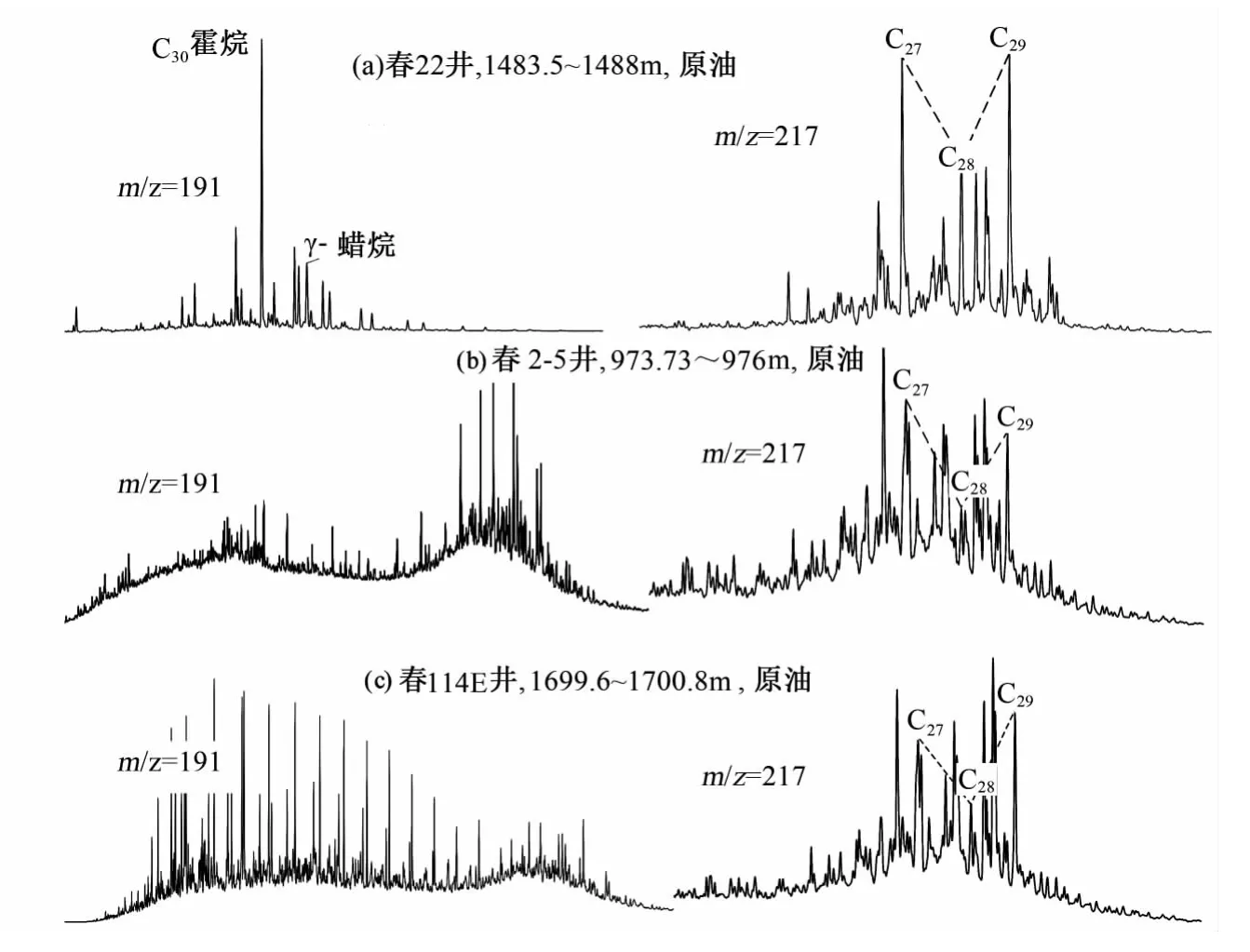

油氣的地球化學特征包含豐富的信息,包括油氣母質來源的沉積環境、成熟度等,根據不同地化指標對油氣進行分類有利于更好的揭示油氣的來源本質,對油氣運移及成藏過程研究具重要意義。研究中,依據原油全油及其族組分碳同位素組成,原油生物標志化合物色譜、色譜-質譜的圖譜特征及其包含的參數比值信息如姥植比、伽馬蠟烷指數、三環萜烷/五環萜烷、C24四環/C26三環萜烷、C20、C21、C23三環萜烷相對含量組成、ααα-20R規則甾烷相對含量可將春光區塊原油分為3類 (A類、B類、C類) (見表2)。其中,A類輕質油主要分布在工區西南部 (產層為E、N1s)以及工區東部排8井區 (N1s);B類稠油分布在工區東北部 (產層為K、N1s);C類稠油在工區西北部主要產自N1s,而在中部地區則分布于E、N1s。

表2 春光區塊原油分類分布表

3.1 A類原油地化特征

A類原油 (輕質油):正構烷烴分布完整,為單峰型,原油碳同位素較重,為-26.6‰,與侏羅系較為接近。Pr/Ph的值較高,為2.25~2.27,與侏羅系相近。不含β-胡蘿卜烷,三環萜烷C20、C21、C23豐度較低且呈下降型,與侏羅系相近,具典型的侏羅系烴源巖特征,表明該原油主要來自侏羅系烴源巖 (見圖4(a))。

圖4 春光油田不同類型原油的生標特征

3.2 B類原油地化特征

B類原油 (稠油):原油遭受降解,TIC上正構烷烴難以區分;含微量β-胡蘿卜烷;原油碳同位素較輕:全油-30.9‰,烷烴、芳烴、非烴和瀝青質組分分別為-32.1‰,-29.7‰,-30.0‰和-31.3‰,與二疊系烴源巖較為接近。C20、C21、C23三環萜烷呈上升型分布,伽馬蠟烷相對豐度較高,富含25-降霍烷,具明顯的二疊系烴源巖特征,表明該原油主要來自二疊系烴源巖 (見圖4(b))。

3.3 C類原油地化特征

C類原油 (稠油):飽和烴色譜基線漂移特征明顯,但正構烷烴分布完整;姥植比較低,為0.84~1.04;不含β-胡蘿卜烷;整份原油以降解油為主,同時在降解后存在正常原油的2次混入過程。穩定碳同位素總體較輕。原油密度為0.98g/cm3;族組成中飽和烴含量高,芳烴和非烴次之,不含瀝青質,表明其為二疊系與侏羅系的混源特征 (見圖4(c))。

關于車排子凸起輕質油的來源問題一直是學術界爭議的焦點。通過對于春光油田不同類型原油的平面分布特征直接證實了侏羅系烴源巖是輕質油的母巖,同時,車排子凸起輕質油存在2大油氣充注方向:①來源于南部的四棵樹拗陷,烴類對于春光油田的充注方向自春50井SW-NE運移。②來源于東部的昌吉拗陷,其油氣運移路徑較為局限,自排8井區,沿春3井-春8井SE-NW運移至春23井-春40井一線。

4 結語

春光油田位于準噶爾盆地車排子凸起的中部,區內在多層系共同發育稠油與輕質油。進一步的研究表明,春光地區不同層系的原油可分為3種類型,即A類為侏羅系來源輕質油、B類為二疊系來源稠油和C類二疊系稠油與侏羅系輕質油的混源油。而春光油田不同類型原油的分布特征,亦直接證實了2大生油拗陷對于春光地區現今油氣藏形成的控制作用,并識別出了侏羅系輕質油的2條運移方向與主運移通道,認為春50井是四棵樹拗陷向車排子凸起供烴的主力充注點,而排8井區則為昌吉拗陷的主要充注指向。

[1]王振奇,鄭勇,支東明,等 .車排子地區石炭系油氣成藏模式 [J].石油天然氣學報 (江漢石油學院學報),2010,32(2):21-27.

[2]陳世加 .紅車地區油氣成藏地球化學研究 [J].西南石油學院學報,2004,26(6):1-4.

[3]崔炳富,王海東 .準噶爾盆地車排子地區石油運聚規律研究 [J].新疆石油地質,2005,26(1):36-38.

[4]胡宗全 .準噶爾盆地西北緣車排子地區油氣成藏模式 [J].斷塊油氣田,2004,11(1):12-15.

[5]陶國亮,胡文瑄,張義杰,等 .準噶爾盆地西北緣北西向橫斷裂與油氣成藏 [J].石油學報,2006,27(4):23-28.

[6]宋傳春,賀倫俊,馬立群,等 .準噶爾盆地車排子凸起成藏特征 [J].新疆石油地質,2007,28(2):136-138.

[7]沈揚,賈東,宋國奇,等 .源外地區油氣成藏特征、主控因素及地質評價:以準噶爾盆地西緣車排子凸起春光油田為例 [J].地質論評,2010,56 (1):51-59.

[8]曹劍,胡文瑄,姚素平,等 .準噶爾盆地西北緣油氣成藏演化的包裹體地球化學研究 [J].地質論評,2006,52(5):700-707.

[9]徐興友 .準噶爾盆地車排子地區油氣成藏期次研究 [J].石油天然氣學報,2008,30(3):40-44.

[10]張枝煥,李偉,孟閑龍,等 .準噶爾盆地車排子隆起西南部原油地球化學特征及油源分析 [J].現代地質,2007,21(1):133-140.

[11]史建南,鄒華耀 .準噶爾盆地油氣輸導體系類型與成藏規律研究 [J].石油天然氣學報 (江漢石油學院學報),2009,31(3):7-13.

[12]劉洛夫,孟江輝,王維斌,等 .準噶爾盆地西北緣車排子凸起上、下層系原油的地球化學特征差異及其意義 [J].吉林大學學報(地球科學版),2011,41 (2):377-390.