沿街行乞與城市形象的建構

馬欣欣?王忺

摘 要:改革開放后的市場經濟制度下,大量農民進城務工;與之相伴,流浪乞討人員海量涌入城市。筆者以偶遇抽樣的方式對濟南市三大名片區進行問卷調查。通過對市民認知態度的調查,深入挖掘街頭乞討與城市形象建構的內在關聯。以期對遏制城市乞討叢生現象,構建良性城市形象,促進城市可持續發展有所助益。

關鍵詞:街頭乞討;城市形象;調查研究

中圖分類號:G240 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2014)09-0048-02

城市街頭乞討隊伍層出不窮且逐漸出現職業化乞丐群體,此群體的存在不但使真正需要幫助的乞討者失去受援機會,而且對市容市貌造成不良影響,同時也有礙城市形象的建構。濟南作為山東省省會城市兼著名歷史古城、旅游城市其形象建設尤為重要,對街頭流浪乞討現象應予以高度重視。市民作為城市形象的載體,對街頭乞討行為的認知態度,面對各色乞討者其不同的行為反映,及相關原因都值得深究。

一、調查設計

鑒于濟南市區市民流動性大的特點,對市民認知態度的調查采用統一問卷、偶遇抽樣的方式。運用傳播學、社會學的理論和研究框架,通過定量和定性兩種研究途徑,對街頭乞討、市民認知態度與城市形象建構進行深度描述與剖析。

筆者于2014年3月在泉城廣場、千佛山、芙蓉街,此濟南三大名片區進行了發送式問卷調查。實際發放問卷40份,回收有效問卷37份,有效問卷回收率92.5%,有效問卷經編碼后輸入計算機EXCEL2003的數據庫,進行數據處理和分析,得出統計結果。主要分析市民對于城市街頭流浪乞討行為的感知狀況,包括認知、態度和行為等方面;進而指出街頭乞討對建構城市良好形象的負面影響。

二、數據分析

(一)市民自身情況

本次調查男性占46%,女性54%;青少年38%,中年42%,老年20%。其中工人、農民工占22%,事業單位人員16%,大中專學生占27%,商業從業人員19%,個體戶及自由職業者16%。

(二)市民對乞討現象的感知概況

1.認識及情感。(1)城市乞丐分布。城市乞丐雖然量多,但分布地區較為集中,經調查發現乞討者多在火車站、汽車站、公交車站諸人員流動較大的地方徘徊。(2)乞丐類型。濟南市區街頭乞討花樣繁多,經調查24%的乞討屬于賣藝型乞討,告示型乞討占22%,乞求型乞討54%。對于市民遇到的乞討種類,經統計發現乞求型乞討居多。筆者分析此乞討類型最簡單易行,只需拿著乞討工具即可四處乞討;乞討型和告示型不同,不需打動人心的告示,也不似賣藝型,需要有一技之長。這種簡單輕便的乞討方式無形中造成某些懶惰之人對其模仿,致使乞討隊伍壯大,對塑造積極健康的市容市貌極為不利。

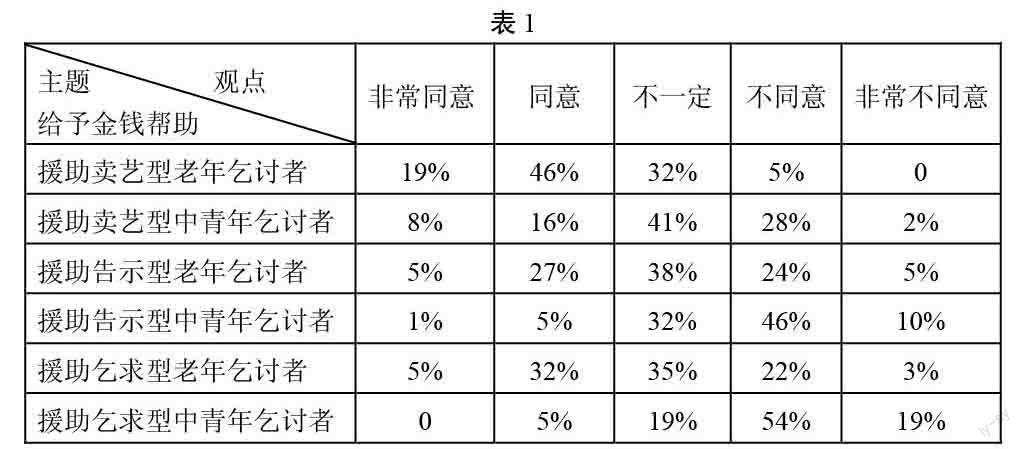

乞討者按年齡一般分為老年乞討者和中青年乞討者。通過對市民認知態度的調查發現,市民傾向于對老年乞討者伸出援手,高達46%的市民愿意對賣藝型老年人給予金錢幫助,而最不愿意給予幫助的是中青年乞求型乞討者,如表1所示。

在問卷調查過程中筆者進一步與市民溝通探究發現,其大都對乞丐持有不同程度的排斥和厭惡之感。其根本原因在于市民不認為乞討者是真正需要幫助,而是出于惰性或是更惡劣因素的一種詐騙行為;即使是老年或殘疾賣藝的乞討者也有可能是乞討集團所為。這種可能讓市民更加麻木、冷漠地對待街頭乞討。

(三)乞討行為與城市形象的內在關聯

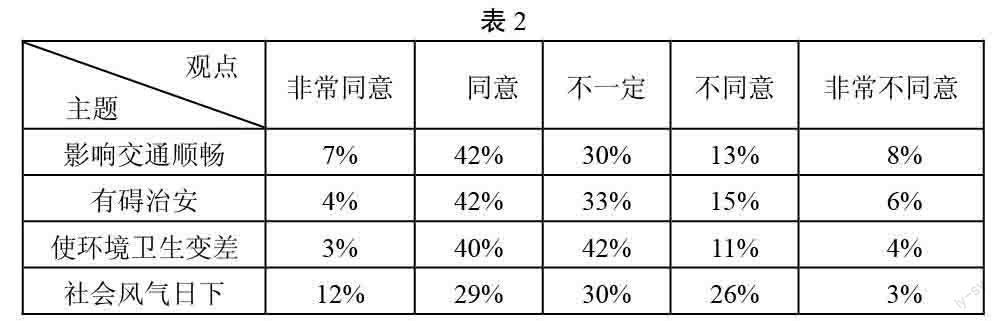

1.影響因素。城市街頭乞討對城市形象有極大的負面影響,根據調查發現,有12%的市民認為街頭乞討使社會風氣日益下降,有超過40%的市民認為乞討者的存在對公共治安、城市交通、環境衛生造成不良影響,如表2所示。

經調查分析,街頭乞討對城市交通的阻礙有三種情況:市民在馬路上行走遭遇乞丐糾纏;人行道路上告示型乞討者或坐或躺占據空間;駕車等待紅綠燈時被乞丐敲窗索要。這些行為都嚴重阻礙了城市交通正常發展,亦對旅游城市的形象帶來不良影響。據調查數據顯示車站附近、學校周邊、景區周圍,乞討者出沒頻繁、構成復雜,乞丐聚集造成極大的安全隱患;濟南作為省會和旅游城市,景區環境的優美至關重要,但龐雜的乞丐流竄作案嚴重有損景區形象。此上種種情況表明,街頭乞討行為給公共場所的治安帶來極大的隱患。乞討者往往是以破敗不堪的外形出現在公共場所,或真實或為了博取同情,對公共場合環境衛生無形中帶來負面影響。

三、研究結論

我國正處于經濟社會的轉型期,為了創造良好招商引資環境,為了給市民營造安居樂業、賞心悅目的公共居住空間,城市在發展過程中愈來愈關注自身形象的塑造。在此背景下,游走在城市邊緣的街頭乞討引發了一個新的話題:污染城市形象。從理論上講,學者蒲實對城市形象的定義比較專業和全面:城市形象是城市整體化的精神與風貌,是城市全方位、全局性的形象,包括城市的整體風格與面貌,城市居民的整體價值觀、精神面貌、文化水平等[1]。城市街頭乞討現象從多方面影響城市形象的建構,筆者根據調查分析從以下幾方面闡釋街頭乞討行為與城市形象建構之間的內在關聯。

(一)街頭乞討阻礙城市經濟健康穩定發展

經濟是塑造城市形象的核心要素之一,經濟發展前景向好的城市對內可以增強市民的凝聚力、自豪感,對外可以提高城市的信譽度、吸引外資。城市街頭乞討活動泛濫,政府為維持城市健康發展不惜斥資治理乞討現象,如政府投資建立職業培訓機構,對部分身體健全者或有一技之長者進行職業技能培訓,為其安排相應的工作崗位。乞丐群體的龐雜特質,使其處理過程具有周期性、反復性。對乞丐群體的治理,無形之中對城市經濟結構也會產生影響,進入信息時代的城市經濟應大力發展二三產業,但乞丐自身素質的制約使其在城市難以有適合其能力的工作崗位,即使是政府安排也大都是閑職,造成資源重復浪費,不利于城市經濟快速高效發展。

(二)街頭乞討破壞城市舒適人居環境的營造

城市人居環境是指城市居民的居住活動以及與居住活動有關的一切主客體背景及其相互間的聯系。它不僅僅包括居民居住和活動的有形空間,還包括貫穿于其中的人口、資源、環境、社會經濟發展等各方面因素[2]。城市的主要功能之一是為市民創造安居樂業、賞心悅目的生活工作空間。而街頭乞討的行為嚴重影響市容美觀。街頭乞討者自身形象不佳。乞討者多以破衫襤褸、卑躬屈膝、低到塵埃的形象出現在市民視線中。很多乞討者為了展現自己的可憐,故意把自己弄的鮮血淋漓、慘不忍睹。乞丐這道美麗城市中的“傷疤”令市民抱怨不已。街頭乞討者多活動于城市公共空間。乞丐頻頻出入城市的繁華地帶,如主要街道、車站、公園、景區、學校周邊等,給城市交通、市民的日常生活帶來極大不便。

(三)街頭乞討不利于城市文化含蘊的塑造

關于城市文化,鄭衛民援用廣義文化的定義,認為城市文化簡單地說是人們在城市中創造的物質和精神財富的總和,是城市人群生存狀況、行為方式、精神特征及城市風貌的總體形態[3]。城市文化凝聚著城市的靈魂,引導著市民思維,推動城市的發展。街頭乞討有損物質文化。城市文化首先通過基礎設施來體現,城市建設重視城市文化內涵的體現。城市功能、城市建設、城市文化相結合,提升城市文化品位。如城市街道標識、旅游景點、大型廣場設計等等都極具文化含蘊。然而,由于這些具有特色的場所吸引大量的市民和游客,這也成為街頭乞討者作案的重點區域。乞討者們臟亂的行為對城市物質文化的維護極為不利。街頭乞討有損觀念文化。經濟只能提升城市的實力,文化才能打造城市的魅力。“文化是城市延續的紐帶······城市的文化價值,不僅體現在有形的文化遺跡上,而且體現在無形的文化內核上。[4]”觀念文化是塑造城市形象的動力。歷史文化、旅游文化是城市的命脈,有利于提升城市的知名度。街頭乞討現象卻使濟南這座歷史古城多了一些臟亂少了一些文化底蘊;使濟南著名景區多了幾道“傷疤”,無不令人惋惜。

城市形象塑造并非流于形式,而是對城市的內在本質進行深入挖掘、高度凝練的過程。誰在建構城市形象?市政府、社會經濟組織、市民既是城市形象的塑造者又是城市形象的載體;大眾傳媒體系是傳播城市形象的渠道。經濟是構建城市形象的物質基礎;文化是構建城市形象的核心因素;市政是構建城市形象的重要組成部分。街頭乞討現象從經濟、環境、文化等方面對城市形象造成不同程度的負面影響,因此,著力塑造城市形象,必須重視城市街頭乞討現象,遏制乞討行為,才能有效提升城市競爭力,實現城市持續穩定發展。

參考文獻:

[1] 蒲實.城市形象設計的戰略意義[N].人民日報,2003-01-10.

[2] 李娜,夏永久.蘭州城市人居環境可持續發展綜合評價[J].城市問題,2006(4).

[3] 鄭衛民,彭華.論城市文化生產力與城市協調發展[J].湖南農業大學學報,2005(2).

[4] 吳良鋪.世紀之交的凝思:建筑學的未來[M].北京:清華大學出版社,1999.

[責任編輯:艾涓]