臘八豆低溫后發酵過程中的揮發性成分變化研究

,,,

(1.湖南農業大學食品科學技術學院,湖南長沙 410128;2.食品科學與生物技術湖南省重點實驗室,湖南長沙 410128;3.湖南省發酵食品工程技術研究中心,湖南長沙 410128)

臘八豆低溫后發酵過程中的揮發性成分變化研究

歐陽晶1,2,楊俊換1,蘇悟1,2,蔣立文2,3,*

(1.湖南農業大學食品科學技術學院,湖南長沙 410128;2.食品科學與生物技術湖南省重點實驗室,湖南長沙 410128;3.湖南省發酵食品工程技術研究中心,湖南長沙 410128)

以黃豆為原料、純種毛霉發酵臘八豆后發酵過程為研究對象,利用固相微萃取法和氣相色譜-質譜聯用(SPME-GC-MS)對低溫后發酵不同時段的臘八豆中揮發性成分進行了測定。共鑒定出包括烷烴類(2)、烯烴類(29)、雜環類(6)、醇類(10)、醛類(1)、酮類(1)、酸類(2)、酯類(7)、醚類(3)等9類62種化合物。結果表明,隨著發酵的進行,雜環類、醛類、酮類等風味化合物有所增加,醇類與酸類化合物的減少伴隨著酯類的增加,1-辛烯-3-醇等不良風味逐漸減少,低溫發酵有利于減少褐變,促進風味物質的形成。

臘八豆,低溫發酵,揮發性成分,固相微萃取法與氣相色譜-質譜聯用

臘八豆是我國南方傳統發酵食品之一,現代工藝以新鮮的黃豆為原料,經過蒸煮,接種純種毛霉、密封厭氧發酵制作而成,使得其具有風味獨特、營養豐富等特點[1]。隨著對傳統發酵食品微生物發酵劑、生產工藝、安全控制等方面的深入研究,臘八豆風味的產生與調控慢慢地引起關注。對一種產品而言,風味成分是反映其質量品質的重要指標。而風味化合物除少部分天然存在于動植物原料外,大部分則在加工過程中經不同代謝途徑而產生[2]。就發酵豆制品而言,其風味成分主要來源于發酵階段原料中的脂肪、淀粉、蛋白質經微生物酶水解后產生的各類次級產物與小分子風味成分,這使得不同發酵階段的揮發性風味物質的含量與組成各不相同[3]。因此,分析測定不同發酵時間臘八豆的揮發性成分,將為臘八豆的生產工藝和風味的調控提供有價值的信息。

工業化生產發酵豆常采用恒溫后發酵技術,這種后發酵方式能大幅度提高蛋白的轉化率,縮短生產周期。但因后發酵時間較短,風味成分難以凝集,造成風味缺失的現象[4]。低溫后發酵不僅能保證后發酵時間,使得體系中的酶系與風味物質得到最充分的作用與結合,并且防止褐變與抑制雜菌的作用[5]。

固相微萃取法和氣相色譜-質譜聯用技術(Solid phase micro-extraction and gas chromatography-mass spectrometry,SPME-GC-MS)是一種利用萃取頭表面的色譜固相相對分析組分的吸附作用對組分進行提取與富集,再以高溫解吸附結合氣相色譜-質譜聯用技術進行分析鑒定的過程[6]。這種方法摒棄了液液萃取、索氏萃取等傳統方法的大量使用有機溶劑、填充料,處理時間長、操作步驟繁瑣等缺點,廣泛地應用于食品揮發性成分的測定中[7-8]。現今利用SPME-GC-MS技術已經對曲霉型、細菌型等發酵豆豉揮發性成分進行了進行了鑒定,探索出諸如吡嗪類、醇類、酚類等特征風味物質,卻未見對于臘八豆揮發性成分探索的先例[9-10]。本研究選取后發酵30、60、90d的毛霉純種低溫發酵臘八豆作為對象,利用固相微萃取技術(SPME)提取樣品中的揮發性成分,結合氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS),對照計算機譜庫(Nist 2002)鑒定低溫后發酵不同階段的臘八豆中揮發性成分,以期為臘八豆品質調控提供理論依據。

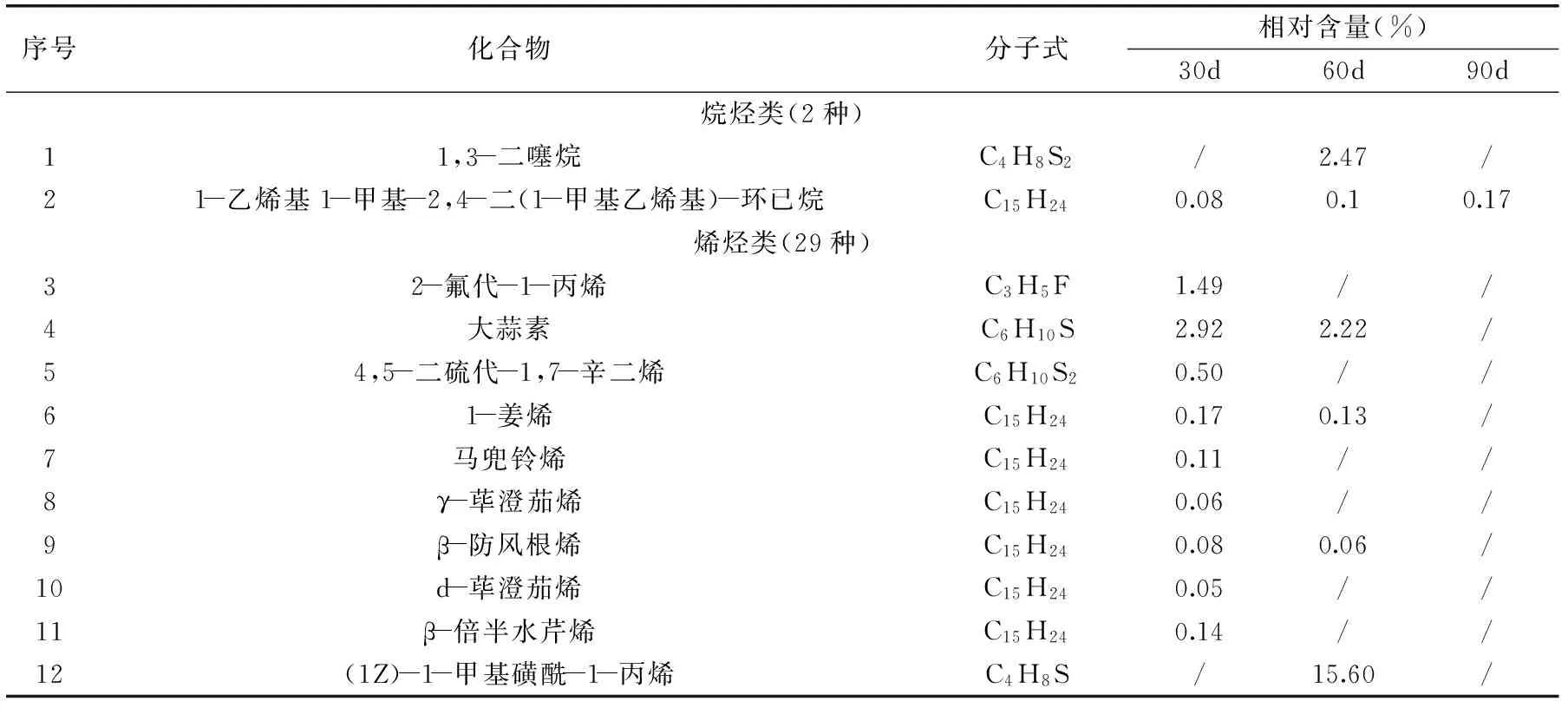

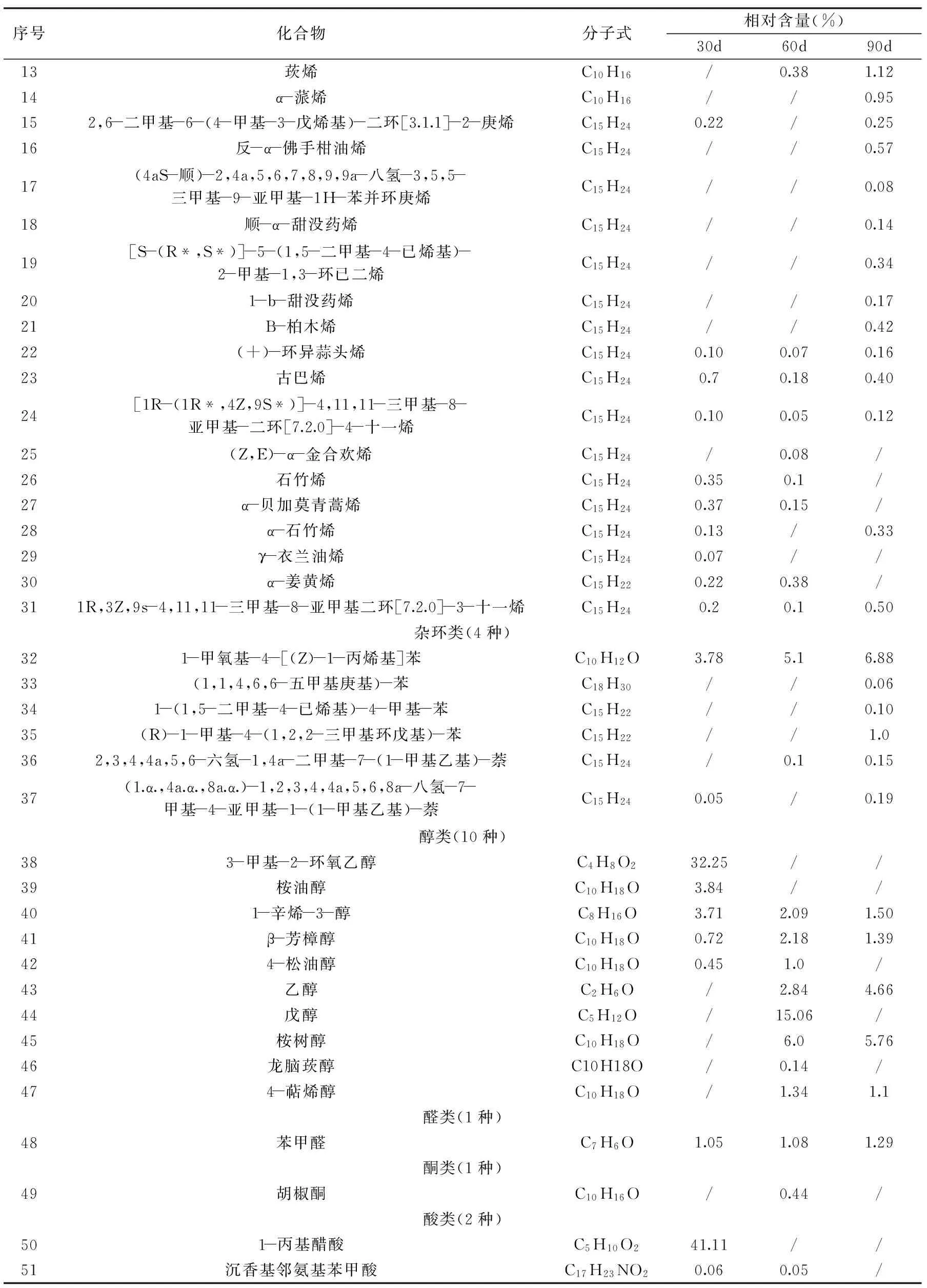

表1 不同發酵時間臘八豆揮發性成分Table 1 Volatile compounds of fermented soybean in different fermentation time

續表

1 材料與方法

1.1材料與儀器

黃豆 購買于湖南農業大學東之源超市;M263毛霉 由湖南農業大學微生物教研室提供。

GL-3250磁力攪拌器 海門市其林貝爾儀器制造有限公司;固相微萃取(SPME)裝置 美國Supelco公司;GC/MS-QP2010氣相色譜-質譜聯用儀 日本島津公司。

1.2實驗方法

1.2.1 臘八豆的制備 市售的黃豆去雜、去癟豆,用清水洗凈,然后在室溫的條件下浸泡3~6h;將水分濾去,常壓蒸煮30min后放置在無菌的環境中自然冷卻至室溫,將制備好的純種毛霉菌種接種至熟豆中,20~25℃制曲,經48~72h成熟后拌入適量的鹽、酒、姜、干辣椒粉于20℃的條件下進行恒溫后發酵。

1.2.2 實驗設計 利用SPME-GC-MS測定臘八豆低溫后發酵30、60、90d的揮發性成分。

1.2.3 揮發性成分的萃取及分析

1.2.3.1 揮發成分萃取 萃取頭的活化:為去除萃取頭上的雜質,固相微萃取之前,必須對萃取頭進行活化。將50/30μm(DVB/CAR/PDMS)萃取頭在270℃的條件下老化1h,直至色譜檢測無干擾峰出現。

固相微萃取(SPME):取若干臘八豆樣品以1∶2的比例加入蒸餾水,攪打成泥狀,取9g臘八豆泥,加入至20mL的頂空進樣瓶中,用密封墊與鋁帽進行密封,密封后在70℃的條件下利用磁力攪拌器加熱平衡15min,將已活化的萃取頭通過隔墊插入頂空進樣品內,推出纖維頭,使之距樣品液面約5mm,頂空吸附40min,收回纖維頭。

1.2.3.2 提取物分析 將萃取后的萃取頭插入氣相色譜進樣口解析5min,利用GC/MS得到總離子流色譜圖。

色譜條件:色譜柱:DB-5MS(30m×0.25mm,0.25μm);載氣:He;流速:1mL/min;進樣口溫度:250℃;進樣方式:不分流進樣;程序升溫:起始溫度為60℃,保留1min,后以6℃/min升溫至100℃,無保留,再以5℃/min升溫至200℃,無保留。

質譜條件:離子源溫度:200℃;電離方式:EI;電子能量:70eV;燈絲電流:150μA;掃描質量范圍45~500m/z[11]。

采用計算機譜庫(Nist 2002)檢索分析與峰面積歸一化法得到各揮發性成分名稱及相對含量。

2 結果與分析

2.1低溫發酵30、60、90d的臘八豆揮發性成分統計

低溫發酵30、60、90d的臘八豆揮發性成分質譜圖如圖1、各揮發性成分名稱與相對含量如表1。

從圖中可知,譜圖峰形對稱,出峰勻稱,峰重疊現象少,不同樣品之間峰形具有明顯區別,說明SPME-GC-MS條件適宜,能客觀地反應不同后發酵時間臘八豆的揮發性成分變化。

續表

圖1 發酵30 60、90d的臘八豆揮發性成分質譜圖Fig.1 GC-MS chromatograms of volatile compounds of fermented soybean of 30d fermentation, 60d fermentation 90d fermentation

從臘八豆的發酵過程中共檢出62種揮發性成分,其中烷烴類化合物2種、烯烴類化合物29種、雜環類化合物6種、醇類化合物10種、醛類化合物1種、酮類化合物1種、酸類化合物2種、酯類化合物7種、醚類化合物3種。

從發酵30d的臘八豆中共檢出35種揮發性成分,其中酸類化合物2種(41.17%);醇類化合物5種(40.97%);烯烴類化合物19種(7.28%);酯類化合物3種(4.18%);雜環化合物2種(3.83%);醛類化合物1種(1.05%);醚類化合物2種(0.71%);烷烴類化合物1種(0.08%)。主要香味成分包括1-丙基醋酸(41.11%)、3-甲基-2-環氧乙醇(32.25%)、桉油醇(3.84%)、1-甲氧基-4-[(Z)-1-丙烯基]苯(3.78%)、1-辛烯-3-醇(3.71%)、大蒜素(2.92%)、乙烷基己酸酯(1.39%)、苯甲醛(1.05%)。這些香氣成分占總峰面積的90.05%。

從發酵60d的臘八豆中共檢出34種揮發性成分,其中酯類化合物5種(35.06%);醇類化合物8種(30.64%);烯烴類化合物13種(19.5%);醚類化合物2種(5.61%);雜環化合物2種(5.2%);烷烴類化合物2種(2.48%);醛類化合物1種(1.08%);酮類化合物1種(0.44%);酸類化合物1種(0.05%);。主要香味成分包括乙酸乙酯(25.6%)、戊醇(15.06%)、桉樹醇(6.0%)、乙酸異戊酯(5.79%)、二烯丙基二硫醚(5.3%)、1-甲氧基-4-[(Z)-1-丙烯基]苯(5.1%)、2-羥基丙酸酯(3.16%)、大蒜素(2.92%)、乙醇(2.84%)、β-芳樟醇(2.18%)、1-辛烯-3-醇(2.09%)、4-萜烯醇(1.34%)、苯甲醛(1.08%)、4-松油醇(1.0%)。這些香氣成分占總峰面積的79.46%。

從發酵90d的臘八豆中共檢出35種揮發性成分,其中酯類化合物5種(65.07%);醇類化合物5種(14.41%);雜環化合物6種(8.38%);烯烴類化合物14種(5.55%);醚類化合物2種(4.35%);醛類化合物1種(1.29%);烷烴類化合物1種(0.17%)。主要香味成分包括乙酸乙酯(48.33%)、甲酸異戊酯(10.71%)、1-甲氧基-4-[(Z)-1-丙烯基]苯(6.88%)、桉樹醇(5.76%)、乙酸異戊酯(5.44%)、乙醇(4.66%)、二烯丙基二硫醚(3.13%)、1-辛烯-3-醇(1.50%)、β-芳樟醇(1.39%)、苯甲醛(1.29%)、4-烯丙基苯甲醚(1.22%)、4-萜烯醇(1.1%)、(R)-1-甲基-4-(1,2,2-三甲基環戊基)-苯(1.0%)。這些香氣成分占總峰面積的92.41%。

2.2低溫發酵30、60、90d臘八豆揮發性成分分析

臘八豆的揮發性成分不僅包括原料大豆所含有常見的醇類、醛類[12],同時也包含后發酵過程中加入的生姜所含有的莰烯、α-姜黃烯等[13];八角茴香中所含有的草蒿腦、石竹烯等[14];大蒜中所含有的二烯丙基二硫醚、大蒜素等[15]物質及酒中含有的乙醇、乙酸乙酯等化合物,并且因為微生物發酵分泌大量的蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶酶系水解原料中的營養物質生成脂肪酸、短肽、氨基酸等進而生產大量相應雜環類、醛類、酮類等風味化合物,這些物質都在低溫發酵臘八豆的揮發性成分中被檢測出來。

發酵30d的臘八豆揮發性物質主要以酸類與醇類為主,醇類物質的產生可能是因為拌料過程中加入白酒及后發酵中酵母菌及乳酸菌等次生菌體代謝產生的,酸類的來源可能與大豆中油脂被微生物所產生的脂肪酶降解為低分子量脂肪酸,及有產酸微生物發酵所致[16]。醇是形成多種物質的前體物質,有機酸經酯酶催化生成酯類,具有芳香味。同時本身醇也可以使產品具備微甜醇厚的風味[4]是極為重要的風味物質與風味前提物質之一。體系中主要揮發性成分桉油醇具有有樟腦氣息和清涼的草藥味道,大蒜素具有大蒜味與沖鼻氣味,乙烷基己酸酯具有酒香[17],這些都是臘八豆重要的風味構成成分。

發酵60d的臘八豆揮發性物質主要以醇類與酯類為主,烯烴烷烴類、雜環類物質從種類上有所減少,醇類與酯類在種類上均有一定的增加,從相對含量上,除酸類外,其他都有不同程度的增加。其中戊醇和乙酸乙酯同比發酵30d的產品揮發性成分有很大的增加,戊醇的增加可能依然與酵母菌與乳酸菌的代謝有關,其具有酒香風味;酯類的產生可能是醇與酸發生酯化反應的結果,呈現出微帶果香的酒香。主要的揮發性物質中β-芳樟醇具有花香與木香、4-萜烯醇呈暖的胡椒香、較淡的泥土香和陳腐的木材氣息,4-松油醇具似海桐花的清香,甜的紫丁香、鈴蘭氣息[17],它們都是臘八豆風味的重要組成成分。

發酵90d后的臘八豆揮發性物質主要以酯類為主,呈酒香與花香味的乙酸乙酯占到總揮發性成分的48.33%,醇類與酸類物質相對含量有所減少,雜環類與醛類物質相對含量有所增加。此發酵過程中,酯化反應繼續進行,這可能是酯類物質含量與種類都在不斷增加而醇類與酸類物質相對含量有所減少的原因,發酵初期體系中香辛料所含的風味成分都有不同程度減少,而其他類物質有所增加可能與體系復雜的生化反應使得大分子物降解與風味物質的合成有關。

整個發酵過程中,一直含有的物質有(+)-環異蒜頭烯、古巴烯、1-辛烯-3-醇、β-芳樟醇、苯甲醛等,除1-辛烯-3-醇外,其他均對臘八豆的風味具有一定的貢獻。1-辛烯-3-醇呈豆腥味,隨著發酵的進行其含量在不斷減少。整個低溫發酵過程中,未檢測到揮發性酚與吡嗪物質的產生,這可能是低溫發酵過程抑制酶促褐變的根源所在[18]。

3 結論

采用GC/MC技術測定不同發酵時間的臘八豆的揮發性成分,從臘八豆的發酵過程中共檢出包括烷烴類、烯烴類、雜環類、醇類、醛類、酮類、酸類、酯類、醚類共62種揮發性成分,諸如(+)-環異蒜頭烯、古巴烯、β-芳樟醇、苯甲醛、茴香腦、松油醇等特征物質被檢出,與黃紅霞[19]等人的研究結果相似。

隨著發酵的進行,臘八豆中的揮發性成分在相對含量上逐漸形成,雜環類,醛類、酮類等風味化合物無論從種類還是相對含量上均有所增加,醇類與酸類化合物的減少伴隨著酯類的增加,1-辛烯-3-醇等不良風味逐漸減少,整個后發酵階段為檢測到揮發酚與吡嗪類物質。說明酶促褐變程度較低,保證了酶系的充分作用及風味物質的生成,保障了臘八

豆風味的形成。

但是每種揮發性香味成分的閾值相差很大,所以相對含量對風味的影響較大,本實驗測定了各揮發性成分的相對含量,因為方法限制,無法得到各揮發性成分的香氣活性值,因此無法確定各組分化合物對臘八豆風味的影響,這一點待進一步深入研究。

[1]鄔玉香,夏延斌,劉愛玲,等.大豆異黃酮在臘八豆生產中的穩定性[J].湖南農業大學學報(自然科學版),2002,28(3):237-238.

[2]夏延斌主編.食品化學[M].北京:中國農業出版社,2005.7

[3]汪立軍,李里特,齊藤昌義,等.大豆發酵食品風味物質的研究[J].食品科學,2004,25(增刊):66-69.

[4]張宗舟,張揚.醬油低鹽固態發酵工藝的微生物研究[J].中國釀造,2006(10):23-25.

[5]蔣立文,陶禮秋,劉飛平.臘八豆熟食產品在保質期內變化的探討[J].中國調味品,2007(2):50-53.

[6]馮曉翔,王旭.固相微萃取技術在色譜分析中的研究進展[J].河南化工,2010,27(1):5-6.

[7]胡國棟.固相微萃取技術的進展及其在食品分析中應用的現狀[J].色譜,2009(1):1-8.

[8]孫婕,張華,尹國友,等.固相微萃取技術在食品分析領域中的應用[J].東北農業大學學報,2011(8):154-158.

[9]秦禮康,丁霄霖.傳統陳窖豆豉粑和霉菌型豆豉揮發性風味化合物研究[J].食品科學,2005,26(8):257-262.

[10]余愛農,楊春海,譚志斗,韓昆侖.細菌型豆豉香氣成分的研究[J].食品科學,2002,23(12):79-81.

[11]蔣立文,廖盧燕,付振華,等.純種米曲霉發酵與自然發酵豆豉揮發性成分比較[J].食品科學,2010(24):420-423.

[12]呂小明.菜用大豆食味品質研究[D].上海:上海交通大學,2005.

[13]李計萍,王躍生,馬華,等.干姜與生姜主要化學成分的比較[J].中國中藥雜志,2001,26(11):748-751.

[14]李祖光,許丹倩,徐振元.八角茴香揮發性風味成分的研究[J].中國調味品,2003,35(10):13-15.

[15]周江菊.頂空固相微萃取氣質聯用分析大蒜揮發性風味成分[J].中國調味品,2010,35(9):95-99.

[16]范琳,蔣立文,陶湘林,等.2種不同工藝醬油原油的揮發性風味成分的分析[J].中國釀造,2012,31(1):178-183.

[17]劉樹文.合成香料技術手冊[M].第一版.北京:中國輕工業出版社,2000.

[18]夏巖石.改進臘八豆品質的關鍵技術研究[D].長沙:湖南農業大學,2005.

[19]黃紅霞,孟鴛,康旭,等.頂空固相微萃取-氣質聯用技術分析傳統豆豉中的揮發性成分[J].農產品加工(學刊),2010(9):27-31.

Determination of changes of volatile substances of fermented soybean in process of Low-temperature post-fermentation

OuYang-jing1,2,YangJun-huan1,SuWu1,2,JiangLi-wen2,3,*

(1.Food Science and Technology College of Hunan Agricultural University,Changsha 410128,China;2.Hunan provincial Key Laboratory of Food Science and Biotechnology,Changsha 410128,China;3.Fermented Food engineering and technology Research Center of Hunan province,Changsha 410128,China)

Soybean was chosen as material of this research,and the process of post-fermentation of fermenting soybean with Mucor was chosen as the researching object. solid phase micro-extraction and gas chromatography-mass spectrometry(SPME-GC-MS)were used to determine the volatile substances of fermented soybean with low-temperature fermenting condition at different time.62 volatile compounds were identified,which could be classified as 9 categories including alkanes(2),olefins(29),aromatics(6),alcohols(10),aldehydes(1),ketones(1),acids(2),esters(7),ethers(3). The results indicated that during the fermentation,the flavor compounds such as aromatics,aldehydes and ketones were increased,the contents of alcohols and acids compounds were reduced while esters compounds were increased,the contents of bad flavor 1-octen-3-ol etc were reduced gradually.Fermentation in low temperature is beneficial to reduce the browning,promote the formation of flavor substances.

fermented soybean;low-temperature fermentation;volatile components;SPME-GC-MS

2013-12-16 *通訊聯系人

歐陽晶(1989-),男,在讀研究生,研究方向:食品生物技術。

國家自然科學基金項目(31371828)。

TS264.2

A

1002-0306(2014)17-0000-00

10.13386/j.issn1002-0306.2014.17.001