上端放坡、下部排樁加錨桿的深基坑支護體系的施工技術研究

朱景哲 徐慧敏 嚴海明 徐 偉

1. 同濟大學建筑工程系 上海 200092; 2. 朝鮮民主主義人民共和國平壤建筑綜合大學建筑工程系 朝鮮平壤 999093

1 工程概況

工程位于浙江地區大型城市中,基坑影響范圍內的工程地質土層缺失②砂質粉土和④淤泥質黏土。項目總建筑面積約16.5 萬m2,分為2 個單體,其中1#樓高近百米,2#樓高約180 m。地下室為3 層,整體相連,建筑面積約為4 萬m2。工程地下室基坑開挖面積17 500 m2,開挖深度分別為13.70 m、14.80 m和15.60 m,總土方量約22 萬m3,基坑安全等級為一級。

根據基坑整體特性以及施工現場環境,確定支護形式為:開挖深度在7.40 m以上采用土釘墻或放坡開挖,開挖深度7.40 m以下采用拉錨式排樁圍護結構,同時采用3Φ850 mm@600 mm三軸水泥土攪拌樁形成基坑外側止水帷幕。鉆孔灌注樁直徑分別為800 mm和900 mm,中心距分別為1 050 mm和1 150 mm。樁身混凝土強度等級為C30。

1.1 周邊環境

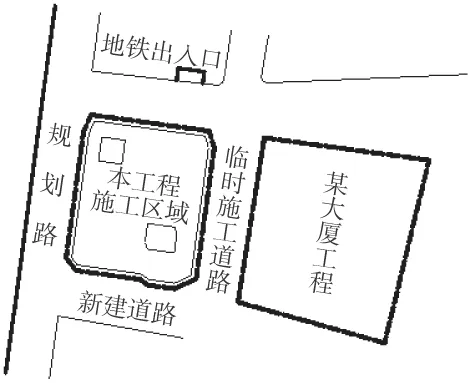

基坑東側為一基坑深度基本相同的某大廈工程,兩工程之間的道路需作為運土道路;南側為一新建道路,路面下設有自來水管、電力管線和雨水管等,距離基坑圍護樁約6 m;西側為尚未開始施工的規劃道路;北側靠近地鐵口,相距約25 m(圖1)。

圖1 基坑與周邊環境關系平面示意

1.2 地質概況

該工程±0.00 m相當于黃海標高7.00 m,場地相對標高實為-1.40 m。基坑影響深度范圍內的土層自上而下為:①1雜填土;①2素填土;③1黏質粉土;③2砂質粉土;⑤黏質粉土;⑥淤泥質粉質黏土和⑦粉質黏土。本工程區域內主要分3 層地下水,上層地下水性質屬潛水,下層地下水性質屬承壓水及基巖裂隙水。承壓水分布于下部的⑨1中砂層、⑨2圓礫層中,上部的⑥層、⑦層黏性土是相對隔水層,構成含水層的承壓頂板。承壓水受側向徑流補給,富水性好,具有明顯的埋藏深、污染少、水量大、流速極慢等特點。潛水含水層的地下水位一般埋深于地表下1.30~2.53 m。

2 支護結構變形分析[1,2]

2.1 計算模型

由于本工程體量較大,且涉及構件非常多,故本文僅選取具有代表性的部分模型進行模擬。建立計算模型尺寸為長60 m、寬10 m、高30 m。數值模擬采用摩爾-庫倫模型,設定邊界的約束條件為:限定模型四周的水平位移和模型底部的豎向位移,模型頂端則為自由面[1]。同時,整個深基坑端部活荷載設定為20 kN/m2。

數值模型分析過程中,在整體開挖前進行初始分析,根據勘察報告及現場試驗參數對不同層次的土體進行設置,并假設整個基坑進行1 道初始平衡,然后進行4 道分段開挖。首先進行第1段挖土,深度控制在2.4 m,基坑采用土釘墻進行支護;待前一步達到穩定后,進行第2段挖土,其深度控制在5 m;在土釘作業完成并達到穩定后,進行灌注樁的施工作業,作業完成后進行壓頂梁澆筑,然后進行第3段挖土,在灌注樁頂作業預應力錨桿,等其達到穩定后,進行下一層土方的挖土作業,在最后一道預應力錨桿施工完成并達到穩定后,進行最后一層土方挖土作業直至挖土作業完成。

2.2 計算結果及分析

在基坑開挖前,整個基坑土體在初始條件下只承受自身重力,其應力應變較為勻稱。基坑開挖完畢后,數值模擬所得基坑最大水平向位移為12 mm,最大沉降為12.2 mm。

結合模型分析可以發現:開挖后,在土體自重和外加荷載的作用下,整個基坑周邊出現上部大下部小的水平位移狀況,隨著開挖的跟進,土釘墻作業、排樁施工完成后,樁錨體系也出現水平位移。

另一方面,隨著開挖深度的增加,基坑下部土體的自重應力減小,引起坑側土體的變形增大。在基坑完成后,土體沉降極值出現在土釘墻頂部,這主要是土釘墻在受到荷載后變形不斷增大,使得端部受力加大帶動變形的原因。

在工程實際監測結果中,與模型相同位置觀測點水平向位移數據為13.72 mm,沉降為12.20 mm。比較后可以發現:基坑水平位移數據與實際監測相差12.5%,而基坑沉降數據與實際監測相差11%。基于計算模型只為實際工程具有代表性的一部分,且相差均控制在15%范圍內,可認為處于受控范圍。

根據設計方案、數值模擬和監測結果分析可以看到:上部采用土釘墻、下部采用樁錨體系的設計中,樁錨體系會使土釘墻的受力稍大于設計值,主要是因為會形成一個后續的受力與位移[2]。

3 主要施工技術

3.1 支護施工技術

3.1.1 土釘墻施工

本工程土釘墻的施工流程為:降水→開挖工作面→修整坡面→噴射第1層混凝土→土釘定位→安設土釘→注漿→綁扎鋼筋→噴射第2層混凝土→設置排水管。在土釘墻的施工過程中,應注意以下控制要點:

(a)開挖工作面時,要分層分段開挖,每段長度不得超過25 m,跳段開挖;先開挖道口工作面,待道口土釘完成后再開挖其余部分的工作面。

(b)土方開挖與設置土釘相協調,按照設計規定的分層開挖深度和設置土釘的順序分段開挖。

(c)采取任何開挖手段時,嚴禁邊坡壁超挖或松動邊壁土體。

(d)邊壁土體暴露時間不得超過規定時限。

3.1.2 土方開挖及回填

由于土體的不均勻,同時隨著基坑空間擴大和加深,在擋土墻外側土壓力和水壓力的作用下,支護結構可能會發生變形和位移,因此為確保基坑和圍護結構的安全,在進行土方開挖前需對周邊土體進行檢測。

(a)本工程由西向東進行開挖,再由基坑東側路線向北運出。考慮基坑中沒有內支撐,故直接采取分層分區流水作業形式開挖,根據基坑尺寸及深度、后澆帶劃分4 個區塊,每個開挖區塊分8 個開挖層,承臺采取跳挖法施工,每塊每層開挖厚度不得大于1.5 m。

(b)挖土在土釘支護區時,應貫徹分層、分段的環島式挖土原則,分層土方的開挖厚度為土釘上下排的垂直間距,到上層土釘墻全部施工完畢保養72 h后方可開挖下層土方,分段長度控制在25 m左右。

(c)挖出土應及時運出場地,同時對運土車及挖機停留、運行路線進行加固,以確保土體的穩定。

土方的回填必須嚴格按照設計及規范要求分層分段壓實回填,控制回填土的含水率和干密度等。本工程基坑開挖量大,深度深,所以土方的回填是一個重點。本工程主要采用以下措施進行土方的回填:

(a)基坑外圍回填土材料應采用黏性土,填土中不得含有草、垃圾等有機質;

(b)現場挖出的淤泥、雜填土及有機質含量大于8%的腐殖土不能作為回填土,其余的土可作為回填土;

(c)回填前應對備用的回填土進行試驗,確定最佳含水量,并做密實性試驗;

(d)回填土應分層夯實,回填土輾壓密實度需大于94%;

(e)當有地下管線復位等工程時,土方回填需要與管線施工密切配合,協商進行。

3.2 基坑降排水

本工程基坑內外采用自流深井降低地下水位,深井井底標高為-20.50 m。坑內共設自流深井45 口,間距約20 m;坑外共設自流深井61 口,間距約12 m。同時,為了避開承臺、地梁、后澆帶等位置,對深井位置進行了適當調整,并實施預打設。

基坑外地表排水具體措施為:表層土開挖后,在基坑周邊砌筑300 mm(寬)×500 mm(深)的排水溝,內側用水泥砂漿抹面,攔截雨水及深井降水抽出的水,匯總流入集水井最終流入市政管網。

3.3 基坑監測

為保證基坑的安全施工,以及避免因基坑變形過大而導致周邊建筑、管線等發生傾斜或破壞,本工程在施工過程中對基坑的側向變形和沉降等內容進行了實時監測。主要監測內容有:基坑深層土體水平位移、地下水位、錨桿軸力和周圍市政道路及管線的沉降。

監測工作從布點、讀取初讀數開始,開挖期間一般每天監測1 次,并形成相應報表,及時上報有關單位。

4 結語

本工程在施工前,利用FLAC3D對深基坑的開挖及支護進行模擬,能夠準確地預測工程施工對周邊環境產生的影響,為支護結構的優化提供了有力的技術支持。

在施工過程中,對主要的施工環節如土釘墻施工、基坑降排水等,通過分段分層開挖、合理布置自流深井等手段,有效地控制了基坑變形,從而較好的保護了基坑周邊建筑及市政道路和管線,達到了理想的效果。

此類工程支護結構只能應用在特定的工程水文地質條件中,如果土的物理力學性質較軟弱,地下水位較高,則不能使用。