超高層建筑框筒結構的混凝土墻柱托換施工技術

中建七局(上海)有限公司 上海 201812

1 工程概況

某工程為地下3 層、地上47 層的框筒結構高檔住宅,屋頂結構標高160 m,底層高4.60 m,標準層高3.30 m,1~2層間有一夾層,夾層高3.20 m,平面長37.65 m,寬20.20 m。18 層以下柱混凝土強度C60,梁板混凝土強度C30,地下3層至地上4層柱為勁性混凝土柱。

在主體結構施工至第10層時,對混凝土柱結構進行檢測,發現1~5層部分墻柱混凝土強度不足,如果不采取處理措施可能會造成房屋安全隱患。

由于墻柱混凝土強度不足,主要補救措施可采用拆除、加固和托換等3 種方法進行施工。由于客觀條件限制,不允許采取加固處理,因此只能在不影響主體結構的情況下,用局部替換的方法進行施工。但是對于墻柱托換施工而言,技術難度較大,且托換加固后能否保證結構的安全度達到理想效果均存在風險。

2 托換方案設計

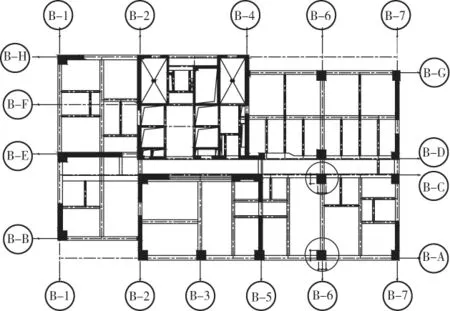

根據檢測數據分析,托換混凝土墻柱的數量為19 根,數量多(圖1)。托換方案存在很大的風險,采用的支撐體系設置畢竟和原來的結構不是一個整體,如果設計不當,將會給永久結構帶來裂縫、變形或更大的事故。由于混凝土柱為勁性混凝土,拆除柱時要整體替換,即核心區混凝土也要替換,使本來固結的節點變成鉸接,很容易形成機動體系,引起失穩。

圖1 1~5層托換混凝土柱平面布置

2.1 臨時支撐體系

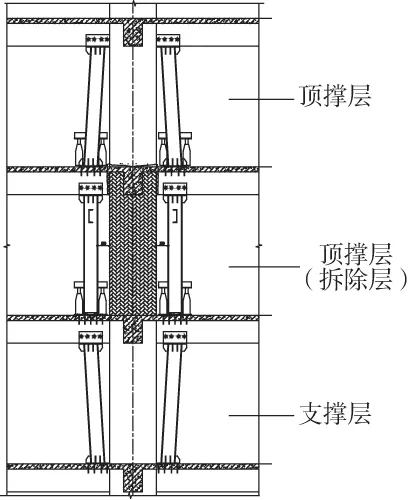

假定支撐體系桿件與原結構連接均為鉸接,在混凝土鑿除以后,由于鋼筋相連,設為鉸接。且不考慮環梁等的加固作用。臨時支撐采用壁厚1 cm的Φ400 mm鋼管,拆除支撐體系設計如圖2所示。

2.2 計算分析

圖2 拆除支撐體系設計示意

采用SAP2000建立空間模型進行有限元計算分析,梁、柱、混凝土墻等均按照原設計尺寸,地上部分的樓板厚度統一按照120 mm進行取值,恒載除結構自重外另取1 kN/m2,施工活荷載按保守的1 kN/m2取。托換使用的型鋼按照原始尺寸及加固節點詳圖加到托換部位,并與原結構的連接按照鉸接進行計算,原混凝土結構需要剔除的節點在托換過程中按照鉸接進行計算。托換過程中,型鋼采用鋼楔進行卸載,同時使得型鋼預變形,并減少柱替換后節點的變形。此部分荷載按照構件變形荷載加到構件中。

根據計算分析結果,臨時支撐鋼管最大內力為560 kN,最大變形5.3 mm。

3 托換施工

3.1 托換施工主要措施

托換施工順序為:對拆除柱核對、標注→架設整體支撐體系→混凝土拆除→補加豎向鋼筋→支模→澆筑混凝土→養護→拆除模板、支撐

在托換施工中主要措施和要點如下:

(a)首先對拆除柱核對、標注,對支撐位置進行放線,測量有關現場數據,設置沉降觀測點,檢查安全防護是否到位,如果不足,必須進行防護;

(b)安裝頂撐層時先將撐桿和頂部錨板焊接在一起,撐桿和下部錨板留有10 mm左右間隙,從間隙對稱打入鋼楔,施加一定的頂撐力,然后焊接下部勁板,并將鋼楔和錨板、撐桿焊接在一起。

(c)支撐層的目的是要部分或全部抵消拆除柱的豎向力,因此施加的頂撐力要適中,并通過計算模擬選擇千斤頂;先將撐桿和頂部錨板焊接在一起,撐桿和下部錨板留有5 mm左右間隙,啟動千斤頂,根據所處的位置選擇千斤頂型號,頂撐到位后從間隙對稱打入鋼楔,最后焊接下部勁板,并將鋼楔和錨板、撐桿焊接在一起。

(d)對于同一榀框架2 根相鄰柱需要拆除者,對中間的混凝土梁應當支撐,確保整體性。

3.2 鋼筋鑿除安裝方案

(a)柱中鋼筋經過拆除適當受到損傷,因此所有箍筋廢棄,主筋保留,適當增加主筋數量,增加主筋的方法是下部采取植筋錨入下部核心區,上部做90°彎鉤插入頂部核心區。

(b)在拆除梁混凝土鋼筋時,主筋保留,箍筋能保留盡量保留。在鑿除混凝土時,因傳力鋼柱與柱邊間距僅有20~30 cm,本次鑿除范圍考慮為離柱邊各外擴10~20 cm。

(c)根據圖紙鋼筋數量,增加15%的縱向鋼筋,即在每側柱邊根據現場鑿除情況在偏于植筋的位置補加1~2 根鋼筋,總植筋數量不少于5 根。

(d)因柱子箍筋廢棄,考慮到勁性柱在梁柱節點區鋼筋十分密集,在梁柱節點加密區重新加設箍筋時,外側環形箍筋分成兩半,安裝到位后再進行封閉。

(e)對于本工程的2 根柱,在支撐完畢以后均可同時拆除,但對于B-5/B-A柱,應當先保留4層柱頂端的核心區,待下一層替換完畢,混凝土澆筑后7 d,再拆除頂端核心區。

(f)混凝土的澆筑應當提高一個強度等級,如果確有柱子個別區域混凝土難以清除完畢,還需提高強度。

(g)拆除混凝土時應當遵循先易后難,確保內部型鋼和外部支撐不受擾動的原則用風鎬進行拆除。

(h)在梁柱節點區縱向鋼筋有截斷的,按圖集要求在搭接區焊接。

3.3 混凝土澆筑方案

(a)混凝土采用預拌混凝土C65,將泵送混凝土管安裝至工作面處,用人工輔助將預拌混凝土直接運輸到位。

(b)澆筑梁、柱混凝土前,應將施工縫剔打整齊、順直,清除施工縫處的松散石屑、木渣及其他雜物,并澆水充分潤濕后,在施工縫處灌入一層與梁、柱混凝土同配合比的水泥砂漿,方可澆筑混凝土。

(c)每個地方的混凝土堆積量不能過多,加強對混凝土的振搗工作,若鋼筋過密,可考慮采用Φ30 mm的小直徑振動棒配合振搗。

(d)試件的留置及混凝土的養護同標準層梁、柱主體結構。

4 施工控制

4.1 測點布置

(a)沉降觀測監測點布置在支撐結構上部的樓層上,觀測參照點可以布置在拆除層的柱或墻上,但該點必須是下部不需要替換的構件(圖3);

(b)撐桿軸力觀測點布置在拆除層和其上一層。

4.2 觀測要求

(a)沉降觀測應在支撐施加頂升力以前設置觀測點,監測主要在拆除全過程,拆除時每天觀測3 次,拆除后每天不少于1 次,連續3 d無明顯變化時,可逐漸加大觀測周期,直至混凝土澆筑后3 d為止;

圖3 鋼管應力測點

(b)與原始觀測數據相比,累計沉降達到2.5 mm時,應當報警,沉降達到5 mm時,應當停止施工,加固支撐體系,并對其他支撐體系進行加固。

4.3 監測結果

在施工過程中,由專業人員對測點的應力和位移進行監控。根據實測,鋼支撐最大應力為90.1 MPa,實測最大向上位移2 mm。表明在施工過程中對結構的內力和位移控制是有效的,且充分證明在托換施工中,整個結構體系安全可靠。

5 結語

采用加臨時支撐鋼管的方法對框架柱進行托換施工,在柱混凝土拆除時,支撐內力和結構位移均有明顯變化。因此施工過程應加強監測,并采取相應的安全措施,確保施工安全順利進行。在進行框架柱施工時,必須經過詳細的有限元計算分析,為托換施工提供理論支撐,確保托換施工萬無一失。本項目框架柱托換施工的順利進行為混凝土柱強度不足的處理方法提供了可靠的借鑒經驗。