與軌交地下站共建基坑的差異沉降及施工控制技術研究

上海鼎溢房地產開發有限公司 上海 200020

0 前言

軌道交通已成為時下城市居民主要的出行方式,其站點也大多設在商業或民居密集區,甚至有不少就直接與大型建筑共建,形成超深地下站,這就給建設施工帶來許多難題,尤其是像上海這樣的軟土地區,軌道交通地下站與大型建筑的共建,不僅要考慮軟土地層空隙比較大、含水量高、土體流變性大的特點,更要考慮不同體量的建筑差異沉降對最下層地下站及其設施的影響。本工程即是一個典型的案例,故在開工前,工程技術人員就開展預案研究,在原因分析的基礎上,制定了一系列的應對措施,不僅有效地控制了建筑的差異沉降,而且確保了共用基坑工程的安全施工,取得了理想的效果。

1 工程概況

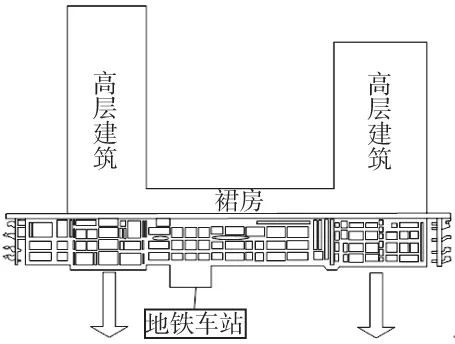

上海黃浦區日月光中心工程,是黃浦區舊區改造重點地區之一。工程設計中包含了2 個地塊,未來將形成一體化多功能社區, 工程總占地面積約為44 000 m2,上部建筑包括1 座高139 m和2 座高99 m的辦公樓、地下2層到地上5層為商業裙房、地下3層為地下車庫,地下4層局部與上海軌道交通9號線打浦橋站連通用作站臺層,見圖1。工程建筑總面積約為31萬 m2,其中地上建筑總面積約為18萬 m2,地下建筑總面積約為13萬 m2。位于場地內的軌交9號線打浦橋站站體與本地塊的項目共同設計,同步開發施工。項目周邊存在大量的市政道路管線和居民住宅樓,對環境保護的要求極高。

圖1 上海日月光中心廣場剖面示意

2 共建基坑產生差異沉降的原因分析[1-3]

在基坑施工中,沉降一直是伴隨從基坑開挖至結構施工封頂的問題,如何有效地控制建筑物的沉降量,是國內外許多學者和工程技術人員都在思考和研究的課題。究其原因,主要有:由于主體建筑的自重太大,導致地基承載不足,產生沉降問題;降水施工過多導致地基含水量過低,土質產生沙化,地基產生下沉而引起建筑沉降;相鄰建筑的沉降不同,導致建筑的差異沉降等。

在本次共建基坑工程的施工中,將軌道交通地下車站與大型建筑的地下室合體共建,雖具有較大的集約型優勢,但由于上海的土層具有高含水量、高壓縮性、高靈敏度、低滲透性、低強度等特點,共建基坑周邊土體在上部高層建筑物的影響下極易對地鐵站體和區間隧道造成較大的拖帶沉降影響,而共建的地下室大底板又往往是一體化設計的,上部高層建筑產生的沉降將會隨著結構體系變形和周邊土體沉降進而對地鐵設施造成明顯的影響。而且由于共建基坑往往是2 個甚至2 個以上的相鄰基坑,在結構施工完成后,主體建筑之間相互連接在一起,由于體量不一,彼此沉降不同導致產生差異沉降的可能較大。

3 共建工程施工中產生差異沉降的幾種情況

在共建基坑工程中,由于是多個工程一同開發施工,至少有2 個或2 個以上的基坑同時存在,彼此之間或是對周邊可能都有一定的影響,相鄰基坑之間差異沉降的影響尤甚,以本工程為例,就有以下幾種可能產生差異沉降的情況。

3.1 相鄰基坑間的差異沉降

在軌道交通打浦橋車站與日月光中心工程中,地下站的基坑斜穿過大基坑,與整個建筑大基坑緊密結合。但地下站的基坑和大基坑的沉降又是不同的,在基坑開挖階段可能還不是很明顯,在之后的結構施工時,當地下站結構和大基坑主體建筑物結構的連接交互完成后,隨著時間的推移,其節點處的變形可能就會愈發的明顯。因此,對連接節點部位進行特殊處理是有必要的,否則各基坑相互之間的差異沉降很可能會破壞已完成的結構和阻礙待建結構的施工。

3.2 同一基坑內的差異沉降

本工程的地下車站基坑由于工期安排不同,其端頭井結構先完成,標準段結構后做。因此在施工地鐵標準段結構時的沉降量與已完成的端頭井的結構的沉降量是不同的,因此在封堵墻連接節點處極易產生差異沉降現象。對此部位的連接節點進行分析研究,從而設計出相應的防護措施十分必要。因為在新建高層建筑物的沉降影響下,基坑周邊土體的沉降很容易對軌交地下站產生較大的附加拖帶沉降影響。

3.3 軌交地下站基坑與地鐵隧道與待建基坑間的差異沉降

軌交地下站基坑和地鐵隧道須穿過待建基坑的底部,由于地下站基坑或是隧道本來就會對周邊的土體產生一定的影響,加之待建基坑開挖后也可能會對基坑周邊的土體產生影響。若2 個基坑(或是隧道與基坑)相鄰,可能就會彼此產生一定影響,如地鐵隧道就可能會引起待建基坑的沉降,對諸如此類的可能都要進行分析研究,在施工前進行有效的預防措施也是十分必要的。

4 共建基坑施工中對差異沉降的控制措施[4-6]

結合以往經驗和本工程的特點,我們認為:

超深軌道交通車站圍護的建設一定要突破原有的獨立車站狹長基坑以單向對撐為主圍護模式,在充分考慮地鐵功能和超深車站施工特點的基礎上,研究與之相適應的基坑群與軌交共建的新支撐體系。

同時,通過研究軌道交通建設與地下空間及整個地塊開發在工序、流程、進度上的矛盾,找出相對應的解決方案。在兼顧兩種不同類型項目的各自建設特點基礎上,尋求基坑群與車站建設上統一,在結構受力、建筑功能與防水等方面制定措施,從而建立基坑群與軌交共建施工組織體系和技術體系。

在具體的地鐵車站站體、大體量商業地下室以及上部的高層建筑共同設計施工時,控制差異沉降的思路首先是盡可能控制高層塔樓的沉降量。這是由于此類與地鐵車站共建的綜合體項目往往占地面積較大,其上部建筑層數一般都較多,即使在采取了加大樁徑、加長樁長、選擇較好的持力層、加多樁數、樁端后注漿等措施后,高層建筑的沉降量仍然要超出地鐵工程沉降控制值的2 倍或者更多,該沉降量會通過結構體系以及周邊土體的沉降進而對地鐵車站站體產生相應的附加拖帶沉降,其影響將超出地鐵工程要求的沉降控制值的上限。因此,在采取了相應控制措施應對高層塔樓沉降后,仍需要采取其他措施來減小地鐵站體的附加沉降量。本工程共建基坑的差異沉降控制措施具體如下:

4.1 主樓承壓樁優化,以減少主樓沉降

本工程A、B、C三幢主樓樁基均采用鉆孔灌注樁,樁徑為850 mm,鉆孔深度72 m,有效樁長55 m,樁端持力層位于地質第⑨層土。樁平面布置采用梅花形間隔滿堂布置,樁間距2 550 mm。樁端采用后注漿技術,注漿目的主要為進一步減少主樓沉降,對樁底沉渣先用水泥漿進行固結,注漿采用雙管注漿。

注漿的主要方法是在樁身中預埋置2 根Φ33.5 mm×3.25 mm黑鐵注漿管,注漿管固定在鋼筋籠主筋上,注漿管采用螺紋絲扣連接,一端向上伸至地面以上0.2 m,另一端向下應超過樁端0.5 m,成樁后5~24 h內應清水劈通注漿管,使注漿管保持通暢,注漿應在混凝土強度達到70%后(一般7~10 d)進行,注漿時應保持低壓慢速,壓漿水泥采用P.O 32.5水泥,并經磨細處理,水灰比控制在0.5~0.6。終止壓漿條件以注漿量控制為主,注漿壓力為輔。注漿量暫定為2 t水泥用量。

4.2 地鐵車站底板下采用沉降調節樁,以控制主樓沉降對地鐵車站的拖帶作用

車站主體下方共設Φ700 mm鉆孔灌注樁708 根,樁頂標高水平為-19.92 m(地面以下14.42 m),樁長30 m,樁底標高-49.92 m(地面以下54.42 m),位于地質第⑦1層土中。這些樁作為車站受周邊基坑沉降或上浮對其產生拖帶作用時調節使用,可有效降低共建基坑結構使用階段的差異沉降問題。

4.3 相鄰基坑間差異沉降的控制處理措施

共建工程中,軌交地下站基坑與大基坑連接處的連接部位是容易產生差異沉降的部位,故在這些部位設置后澆帶來割斷軌交地下站結構和大基坑結構,確保在產生差異沉降后不會對兩個基坑的結構產生大的影響,在完成大基坑頂板與軌交地下站結構后,確認兩者連接部位的沉降量不會再發生較大的變化后再將后澆帶封閉。

4.4 同一基坑內差異沉降的處理控制措施

在軌交地下站基坑內,由于工期不同而造成軌交地下車站內部2 個先后完成的基坑結構的連接部位產生一定的沉降。我們在這些部位同樣設置后澆帶來進行保護措施,確保在產生差異沉降后不會對軌交地下站的兩個基坑結構產生較大的影響。在完成整個軌交地下站基坑結構后,待兩者連接部位的沉降量不再發生較大的變化后再將后澆帶封閉。

5 結語

通過對與軌交地下站共建基坑,防止差異沉降的相互作用的研究,我們發現首先是應盡可能控制高層塔樓的沉降量。

不過由于此類與地鐵車站共建的綜合體項目往往占地面積較大,其上部建筑層數一般都較高,因此,在采取了相應控制措施應對高層塔樓沉降后,還需要采取其他措施來減小軌交地下站體的附加沉降量,以確保大基坑結構的穩定和安全。