由法航AF447空難引發的對民用客機駕駛艙側桿技術的探討

孟 華,莊多多

(中國商飛上海飛機設計研究院,上海 200232)

0 引言

2009年6月1日,一架由巴西里約熱內盧飛往法國巴黎的FA 447航班在大西洋上空墜落,機上216名乘客以及12名機組人員全數罹難,是近年來發生的一起最神秘空難事故。無獨有偶,2014年3月MH370航班神秘失事,同樣引發了世界范圍的多重猜測,再次掀起了民眾對現代民用航空安全的擔憂。

在MH370(B777-200)的黑匣子找到前,無法科學和客觀地解釋其失事的真正原因,本文將主要對FA 447(A330-203)的FDR(飛行數據記錄儀)和CVR(駕駛艙語音記錄儀)數據進行分析,探討民用飛機駕駛艙設計應從該事故中吸取的經驗教訓。

1 事故經過

通過解析FA 447的2個飛行記錄儀(俗稱黑匣子):FDR(Flight Data Recorder)和 CVR(Cockpit Voice Recorder),其事故經過的細節如下所述。

UTC(國際標準時間)2時10分,飛機的皮托管(Pitot tube)因結冰而失效,無法有效偵測速度,自動駕駛自行解除并發出告警,飛行員手動飛行,但此時未發現空速指示器不協調,亦沒有發現自動節流閥已解除,同時更加不知道控制律已由正常模式(NORMAL FLIGHT LAW)切換至備用模式(ALTERNATE FLIGHT LAW)[1],如圖 1 所示。

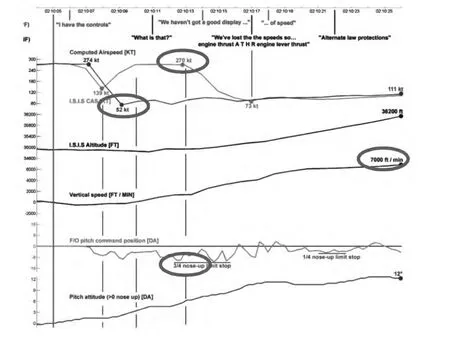

自動駕駛解除后,飛機儀表顯示飛機正以每分鐘300至600尺下降,于是右座飛行員便左轉及抬高機鼻使飛機爬升以修正飛機。此時中央電子監控系統(ECAM)顯示最高速度,但沒有顯示最低速度(之后飛行員才知道空速指示器失效)。在空速指示器不可靠的情況下,加上飛行指引(Flight Director)顯示應抬高機鼻,這樣副駕駛便可能以為飛機超速,因此抬高機鼻以減速。皮托管結冰只維持了一分鐘多些,之后便回復正常,此時飛機所有機械設備都處于正常狀態,但飛機仍繼續爬升,隨后因升力不夠而失速,失速警告響起。此時飛機以每分鐘7,000英尺的速度爬升,空速由274節迅間降至52節,如圖2所示。

圖1 FDR數據(皮托管失效)

圖2 FDR與CDR數據(失事前2分鐘)

此時,飛行員應降低機鼻以增加飛行速度防止失速。然而,由于副駕駛過度依賴計算機的時速保護,誤判飛機為超速,完全忽視失速警告,并減低飛機推力,試圖張開減速板。而事實是,飛行控制規律處于備用模式,系統原定的失速保護沒有啟動。2時11分40秒,機長返回駕駛艙,飛機攻角已達40度,隨后的整個失速過程都被忽視,且抬高機鼻試圖追蹤飛行指引,使情形惡化,最終釀成空難。

2 原因分析

事故中的法航AF447航班所采用的空客A330-203客機被稱為是現代歷史上最安全的機型,飛機上有非常先進的自動駕駛設備。采用電傳操縱系統后,飛行員不再通過直接指令舵面偏轉來操縱飛機,而是給飛控系統施加指令,由飛控計算機計算得到舵偏指令,從而使飛機實現預期的響應[2]。然而,正是由于飛行員過渡的依賴自動駕駛設備,在千鈞一發時未注意到備用控制律下是沒有失速保護功能的,同時,在空速指示失真的情況下,右座飛行員一直將駕駛桿后拉試圖緊跟錯誤的飛行指引,造成飛機一直處于爬升狀態,而其他兩位飛行員始終沒有發現,使情形惡化,釀成空難。

事后,空難最后調查報告將事故責任歸結為:“皮托管結冰使飛機未能偵測空速,自動駕駛自動關閉,機員錯誤操作導致失速,最后釀成空難”。更有機構指出:“導致AF447厄運的既不是天氣或機械故障,也不是復雜的錯誤鏈,而是一個發生在其中一位飛行員身上的簡單卻持續的錯誤。”[1]而這些評論從設計者的角度來說未必是客觀的。

3 對駕駛艙設計的反思——被動側桿的人-機交互缺陷

對于民用飛機制造商和設計人員來說,任何空難的造成都不能簡單歸結為設備故障或飛行員的失誤,追本溯源還是由于飛機設計的人-機交互不夠完善。目前,由于民機對系統、設備的可靠性、成本等要求更高,具有力反饋的主動側桿尚未應用到民機型號研制中,因此目前民機采用的均為被動側桿。空客公司主導的電傳操縱配置被動側桿相對于中央桿的機械操縱有諸多優點:可以去除機械化連接減輕機身重量、節省燃油。細長的電子布線和電腦有多個備份,機載處理器減輕了飛行員的工作量,且可以編程彌補人為的錯誤。

然而,被動側桿的缺點也很顯著:由于駕駛桿和飛機受控面之間不存在機械連接,駕駛員操縱時,無法直接感受到飛機受控運動后的反作用力,使駕駛員“感覺匱乏”,因此造成操縱過快、過量或難以及時做出修正[3],同時,被動側桿的最大缺陷在于其缺乏反驅裝置,進而產生人-機交互信息以及主/副駕交互信息的缺失,增加了人為差錯出現的概率[4]。

事故中,飛行員全程都為發現飛機正在失速。事后調查稱“右座沒有接受過‘不可信速度讀數’程序和手動操作訓練,才導致一直做出錯誤的拉桿行為。”然而,為何其他機長都未發現這一致命失誤呢?可以說被動側桿設計就是“罪魁禍首”。

4 結語

通過FA447的悲劇,認識到民機設計中被動側桿的缺點,由于缺乏反驅裝置,無法實現左、右側桿的聯動,因此更容易出現疊加操縱。所以,一方面應當從視覺、聽覺、觸覺全方位對疊加操縱進行提示,同時借鑒已有的接替操縱操作程序,以提高飛行員的適應性[2]。另一方面,也需要基于自身特點,采取一些具有針對性的創新設計來加以完善,從而更加符合飛行員的操縱習慣,減少或避免人為差錯的發生,提高飛行安全。

目前,世界上的先進系統制造商如Honeywell、BAE等公司已提出了較為成熟的主動側桿技術,甚至已經應用于部分取證機型。這些更符合人-機交互的先進技術的應用將避免FA447悲劇的再次發生。

[1]Final Report On the accident on 1st June 2009 to the Airbus A330-203 registered F-GZCP operated by Air France flight AF 447 Rio de Janeiro-Paris,BEA,2012(7).

[2]李林,王鐳.采用被動側桿的民機設計中的人為因素考慮[J].民用飛機設計與研究,2012(2).

[3]熊端琴,郭小朝,陸惠良.飛機側桿駕駛裝置的優缺點及其改進設計探討[J].人類工效學,2006(1).

[4]Dietrich H,Christian H.Active sides tick technology-a means for improving situational awareness[J].Aerospace Science and Technology,1999(3).