2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置關鍵技術研究

楊杰斌,黃 秋,黃 平,譚益寧,楊 勇,張從華

(中國測試技術研究院,四川 成都 610021)

2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置關鍵技術研究

楊杰斌,黃 秋,黃 平,譚益寧,楊 勇,張從華

(中國測試技術研究院,四川 成都 610021)

為解決目前在用的α、β平面放射源活度計量檢定和校準問題,保障α、β污染檢測儀的量值準確性,對2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置進行深入研究,更新前置放大器、主放大器,研制大面積的流氣正比計數裝置和高速計數器,提高整個系統裝置的分辨時間,拓展測量范圍。該系統首次采用實時數據處理技術去除異常數據,提高測量結果的重復性,減小測量結果的不確定度。實驗結果表明:整體裝置系統穩定,測量過程實現自動化,優化數據處理、不確定度計算評估,為國內計量部門、專業實驗室提供量值溯源和檢測服務。

基準;粒子發射率;計量;檢定;校準

0 引 言

α、β帶電粒子探測技術經過一百多年的發展,技術成熟,研發α、β表面污染儀得到較快發展[1-4]。隨著人們健康意識的增強,α、β表面污染檢測儀得到了推廣,使之成為放射防護的基本設備,廣泛應用到放射性物質生產企業、核電站、環境檢測站、核醫學工作場所。關于α、β表面污染儀的檢測和校準工作,一直為放射性工作人員所關注[5-7]。

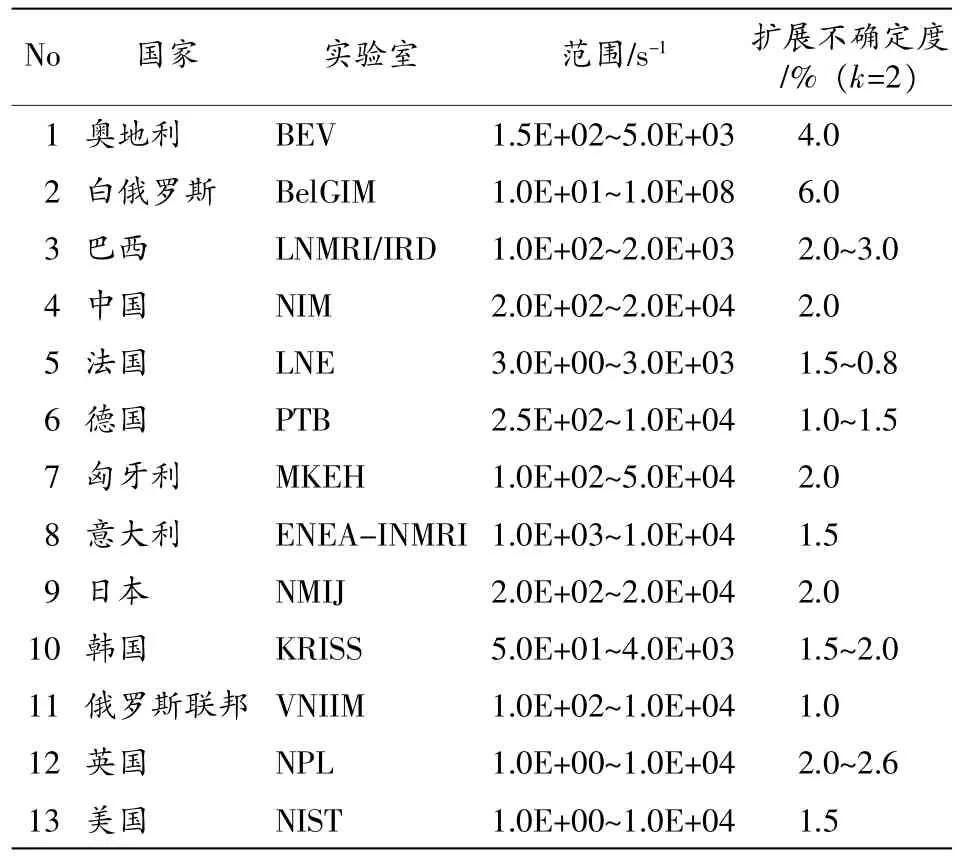

目前,α、β表面污染檢測儀的刻度、檢定、校準是以α、β標準平面源作為參考,實現量值的準確和溯源,而開展平面放射源的檢定工作和科學研究的單位較少,中國計量科學研究院擁有2πα、2πβ粒子發射率基準,中國測試技術研究院擁有2πα、2πβ粒子發射率副基準[2,7],并且其裝置都能進行正常工作。中國測試技術研究院在2008年至2010年對2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置的關鍵技術進行了深入研究,更新了測試設備和軟件,提高了測量范圍和測量結果的不確定度。根據國際計量局(BIPM)公布的校準測量能力(CMCs)數據,各國國家實驗室的表面粒子發射率參量測試能力見表1,擴展不確定度的覆蓋范圍為1.0%~6.0%(包含因子k=2)。與表1的數據對比,中國測試技術研究院的2πα、2πβ粒子發射率副基準的粒子發射率測量值的擴展不確定度指標0.8%~1.5%(包含因子k=3)到達世界先進水平,能為廣大α、β平面放射源使用單位提供更好的溯源和校準服務。

表1 BIPM公布的表面粒子發射率測試能力

1 工作原理

2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置的工作原理是利用大面積的流氣正比計數裝置測量放射源在2π立體角內的粒子發射率,通過各項修正計算表面粒子發射率,確定放射性活度[5]。表面粒子發射率計算采用式(1):

式中:n——計數系統實際測試的計數率,計數/(min·2π);

n0——待測源的表面粒子發射率,計數/(min·2π);

n本底——本底計數率,計數/(min·2π);

k分辨——計數系統分辨時間校正因數,由裝置的分辨時間確定;

k小能量——小能量α、β粒子漏計數損失效應因數,由實驗測試計算所得。

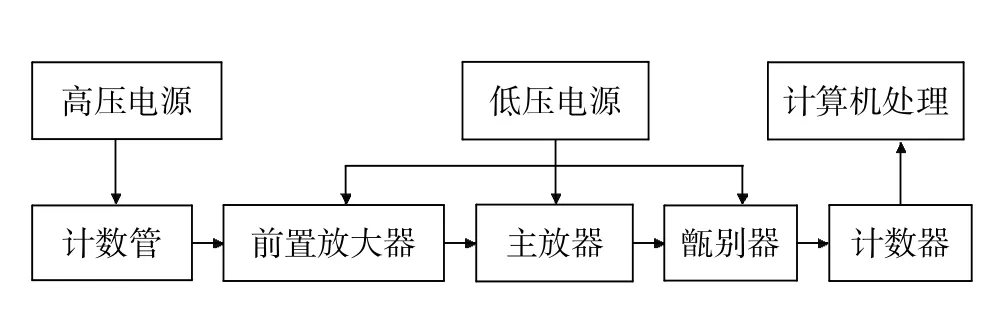

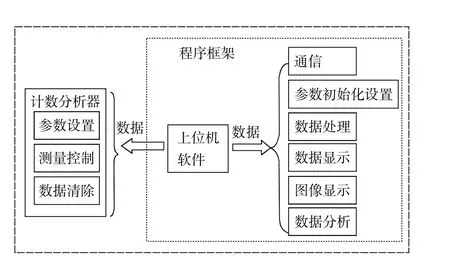

2πα、2πβ粒子發射率副基準整體裝置包括流氣多絲正比計數管、高壓電源、前置放大器、甑別器、計數器、計算機等部分組成,如圖1所示。工作的氣體介質一般為甲烷或者甲烷與氬氣的混合物。

圖1 儀器框圖

2 硬件配置

2.1 放射源

面狀的α、β放射源10個,面積小于168mm×130mm。選擇2個放射源作為長期監督源,考查測量裝置的穩定性,一個為α放射源235U,另一個為β放射源90Sr+90Y。

2.2 正比計數器

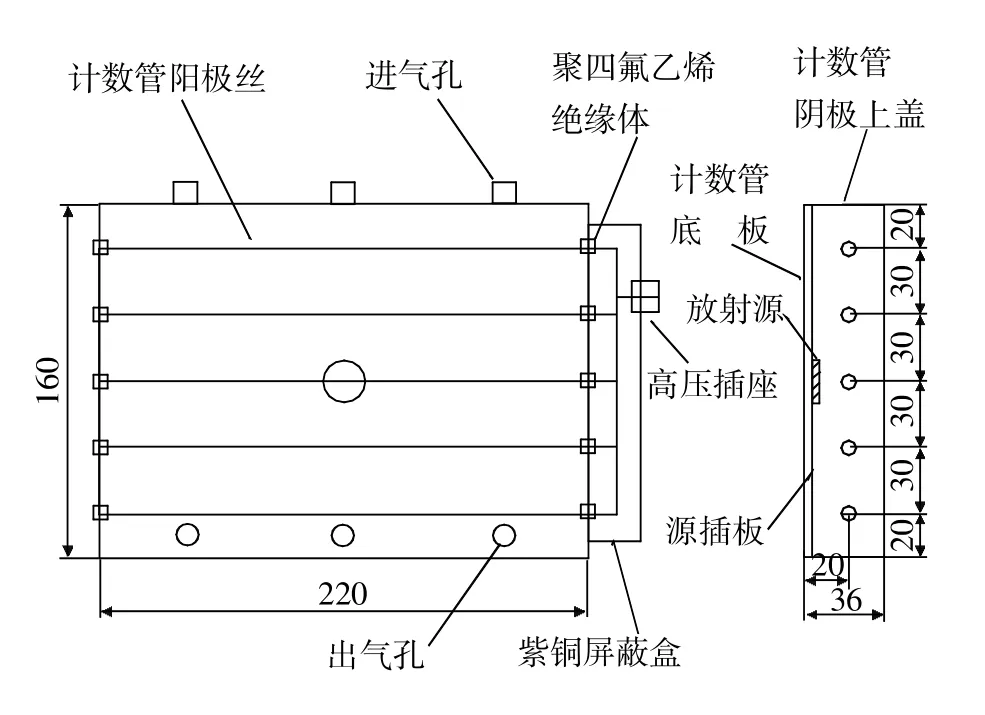

大面積的流氣正比計數管由中國計量科學研究院工廠制作,結構示意圖如圖2所示。計數管:陰極材料為不銹鋼;體積為220 mm×160 mm×32 mm;源插板為不銹鋼,厚4 mm;陽極為康銅絲5根,長度220 mm,直徑0.05 mm;流氣選擇甲烷氣體,純度99.9%;計數管的屏蔽室為5cm厚的鉛室;陽極絲的絕緣體材料采用聚四氟乙烯。工作時將甲烷氣體從進氣口通入,出氣口排出。首先將內部空氣排出后,然后氣流速度控制在大約每3s一個氣泡,進入測量狀態。在2008年至2010年,將計數管的內部表面進行了拋光處理,更換了陽極絲和絕緣材料,對源插板進行了去污處理,改進了正比計數管。

圖2 2π計數管示意圖(單位:mm)

2.3 功能模塊

除了正比計數器外,還需配置其他功能模塊,如:高壓電源Model-659、低壓電源Model-4002D、交流精密凈化穩壓電源2.0 kVA、放大器FH-1043、前置放大器FH-1042、單道分析器FH-1007A、計數分析器。

高壓電源、低壓電源、前放放大器、主放放大器、單道分析器為更新設備,調整脈沖寬度,分辨時間由5μs提高到1μs左右,提高硬件的性能。

計數分析器為中國測試技術研究院研制,具有信號采集、處理模塊。計數率到1M以上,通過串口與上位機進行通信和數據傳輸,定時向上位機發送采集的計數,實現長時間連續測試。

3 測量軟件及信號處理

3.1 測量軟件

圖3 系統軟件設計框圖

測量軟件的基本功能是采集單道分析器輸出的脈沖信號,統計采集脈沖信號的個數,將每秒的測量計數進行顯示、記錄、保存[8]。由測量數據計算總計數、平均發射率、測量結果的不確定度評估等,軟件的基本模塊組成見圖3。測量軟件的主要功能包括:1)通信設置和數據協議,實現串口的初始化和串口的讀寫操作;2)數據的處理,實現數據的讀取、判斷、后臺的存放,實現屏幕數據顯示、曲線顯示;3)不確定的評估,考慮不確定的分量并進行不確定度合成計算,不確定度分量包括:小能量粒子計數校正不確定度、計時不確定度、測量裝置短期穩定性、計數的統計漲落、分辨時間校正不確定度、本底校正不確定度;4)實現長時間連續測量,數據自動存儲;5)實現異常數據的分析處理,保障數據的復現性和穩定性。

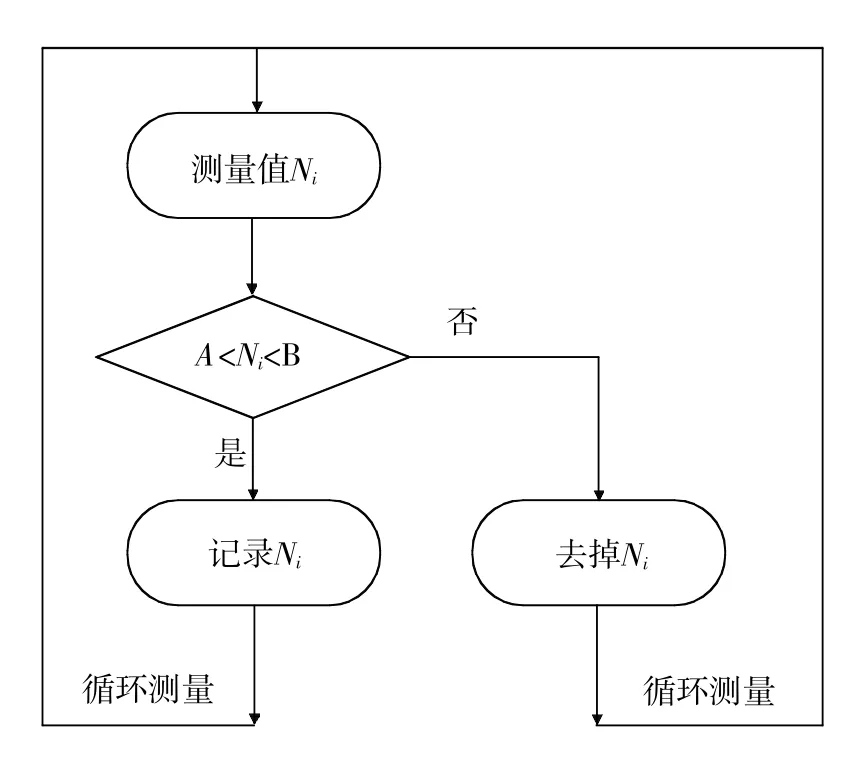

3.2 信號處理

測量軟件的核心是信號數據處理和分析[9],針對粒子發射率副基準裝置的數據處理,主要工作是數據的實時采集和處理,去掉異常數據,保存正常數據,完成測量結果的不確定度評估計算。在數據處理中,首次引入實時數據分析技術,該技術直接剔除異常數據,采用基本邏輯如圖4所示。在邏輯框圖中,A、B分別是出現異常數據的判斷邊界的上下限。計數在A和B之間視為正常數據,執行記錄,否則為異常數據,直接剔除。在測量過程中,A、B值隨著放射源活度的不同而改變,也可以根據實際工作環境中的信號噪聲或者電路偶然的沖擊變化幅度(如啟動空調、大的電機等)進行調整,排除異常值。這在實際測量中保證數據的正確性,克服常規計數器在一段時間內只取總計數而忽略了異常數據處理的缺點。

圖4 除去異常數據邏輯

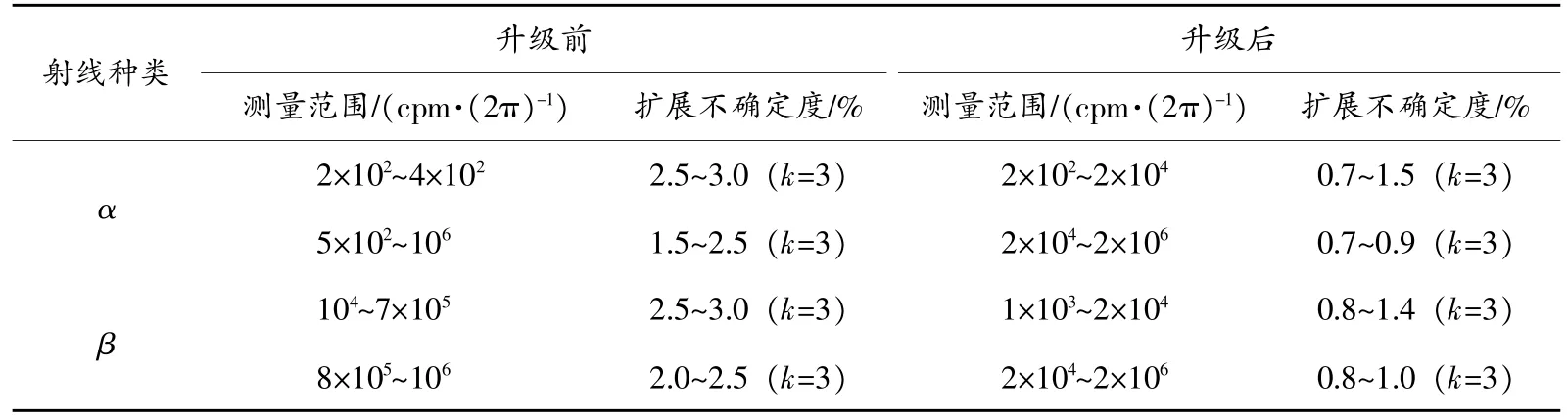

表2 技術指標對比

4 計量性能

通過系統升級,更新前置放大器、主放大器,改進正比計數管,提升了整體裝置的硬件水平。研制數據采集和數據處理系統,實現了測量和數據處理過程的自動化、微機化。為了確定系統的計量性能,采用10個標準放射源以及送檢的放射源,分別進行測試。通過實驗測試,分辨時間由原來的5 μs提高到0.99μs,測量范圍上限提高了一倍以上,測量不確定度得到了提高,總體計量性能見表2。從表2的數據可以看出,采用異常數據的處理,測量數據更加穩定,系統升級后的測量結果不確定數值減小一半左右。

5 監督源測試考查

系統升級后,從2010年至2014年,每年都進行系統裝置的穩定性考核。采用的放射源為:α放射源為235U,半衰期為(7.038±0.005)108y;β放射源為90Sr+90Y,半衰期為(28.99±0.25)y。

在2010年,副基準測得α和β發射率在一天內短期穩定性都為±0.08%,α在35年內、β在33年內長期穩定性為±0.23%。α和β長期監督源的測量值與初建時(α:1975年;β:1977年)的測量值及1977年中國計量科學研究院的測量值最大相差±0.56%,在測量誤差范圍內一致。另外,也間接地同1995年國內比對的平均值在測量不確定度范圍內一致,說明升級后的副基準裝置穩定可靠。

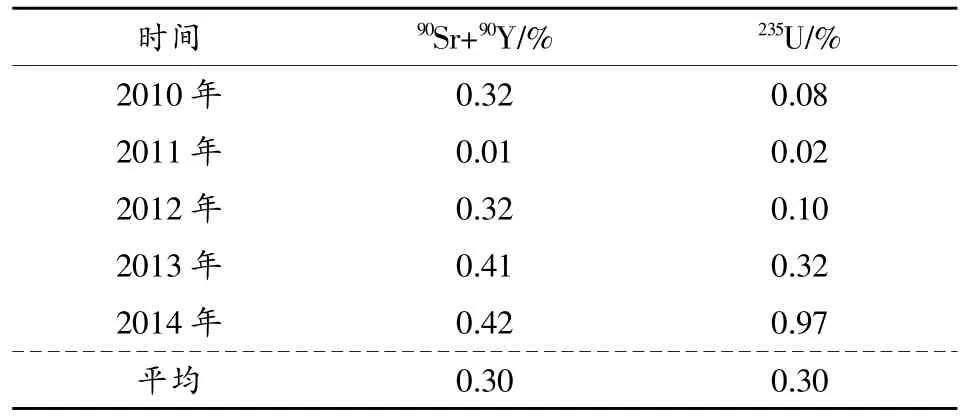

從2010年至2014年,每年的穩定性測試數據見表3。可以看出,測試所得α和β長期監督源的量值穩定性平均值為0.30%,β放射源的最大波動為0.42%,α放射源的最大波動為0.97%,穩定性小于最大允許誤差的1.4%,符合國家計量基準要求。

表3 2010年至2014年穩定性

6 結束語

在2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置的基礎上,改進了正比計數器,提高絕緣性,更新了高壓電源、前置放大器、主放大器,研制了計數分析器,提高了系統裝置的硬件水平,將系統分辨時間提高到了0.99μs,拓展了測量范圍。經測試,副基準裝置具有良好的穩定性。在數據采集和處理軟件中,將異常數據處理引入到實時數據處理中,保持測量數據的穩定性,提高了測量結果的不確定度,從而提高了副基準裝置的技術水平。通過深入研究粒子發射率副基準裝置,提高技術水平,為全國計量部門、放射源使用單位提供更準確的量值,保障量值傳遞更科學、合理。

[1]GB/T 16698—2008α粒子發射率的測量大面積正比計數管法[S].北京:中國標準出版社,2008.

[2]JJF 1344—1990 2πα、2πβ粒子發射率副基準裝置操作技術規范[S].北京:中國計量出版社,1990.

[3]饒賢明.多絲正比計數器核電子學電路研制[J].核電子學與探測技術,2003(9):471-472.

[4]王志剛,鄧長明,張世讓.一種用于2π多絲正比計數器的放大電路設計及性能測試[J].核電子學與探測技術,2010(8):152-154.

[5]陳寬基,倪偉清,徐孝恩,等.計量測試技術手冊[M].北京:中國計量出版社,1997:75-93.

[6]JJF 1059.1—2012測量不確定度評定與表示[S].北京:中國質檢出版社,2012.

[7]黃秋,方方,楊勇,等.2πα、2πβ粒子發射率副基準復現單位量值研究[J].核電子學與探測技術,2012(4):471-474.

[8]Knglinski D J.Programming Visaual C++6.0技術內幕(修訂版)[M].5版.北京:希望電子出版社,2001:63-119.

[9]吳學超.核物理實驗數據處理[M].北京:原子能出版社,1988:102-137.

Research on key technologies in vice primary national standard of α and β emission rate in 2π sr

YANG Jie-bin,HUANG Qiu,HUANG Ping,TAN Yi-ning,YANG Yong,ZHANG Cong-hua

(National Institute of Measurement and Testing Technology,Chengdu 610021,China)

In order to solve verification and calibration problems of theαand β plane source activity to ensure the accuracy ofαandβcontamination testing equipment,Vice primary national standard of α andβemission rate in 2π sr is researched deeply.Preamplifier and main amplifier are updated.The large area gas-flow proportional counter and high-speed counter are developed to improve time resolution of the whole system devices and expand the range of measurement.Realtime data processing techniques to remove the abnormal data is firstly used in the testing system software to improve the reproducibility ofthe measurementresults and reduce measurement uncertainty.The whole device system is stable to automate data collection and optimize data processing and uncertainty assessment.It is used to provide traceability and testing services for domestic metrology departments and professional laboratories

primary national standard;particle emission rate;metrology;verification;calibration

TB98;TM930.113;O571;TL818

:A

:1674-5124(2014)05-0001-04

10.11857/j.issn.1674-5124.2014.05.001

2014-03-17;

:2014-05-05

國家重大科學儀器設備開發專項(2013YQ090811)中央補助地方科技基礎條件專項(JG2008023Z)

楊杰斌(1965-),男,四川成都市人,高級工程師,主要從事基準、標準、工程等領域的計量測試與研究工作。