走馬轉角的土家風情

撰文/圈圈

走馬轉角的土家風情

撰文/圈圈

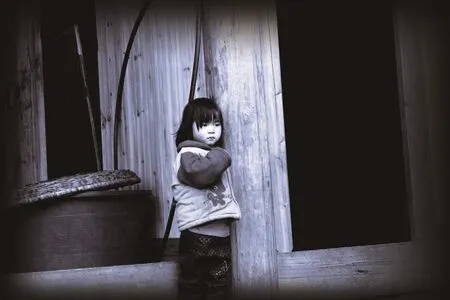

每個民族都有獨具韻味的文化,土家族也不例外。這個山溝溝里少數民族,自然也有著他們的風情。

關于土家族的歷史眾說紛紜,有人說是巴人后裔;亦有學說認為是古代從貴州遷入湘西的烏蠻的一部;甚至說是唐末至五代初年(910年前后)從江西遷居湘西的百藝工匠的后裔;當然也有人認為是漢人戍邊將士和土著女子的后代……

如此種種,諸多說法,非學者的你我著實難辨。但酉水河沿岸被視為土家族的起源地,倒幾乎成為當地人的共識。

酉陽春秋時為巴國南境,是巴楚文化的交融地,也是渝東南民族文化的源頭。在南宋以前,土家族只有語言,沒有文字,于是酉陽先民以歌舞替代史書,將酉陽的歷史和風俗民情保存并傳承下來。盡管如今的土家族已經趨于漢化,但仍有一群人在為傳統文化的延續而奔走著。

沉淀過往的土家吊腳樓

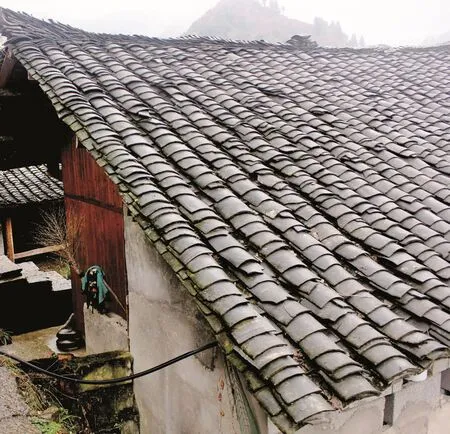

一路上,遠遠地便能看見層層疊疊的飛檐翹角在崇山峻嶺之間若隱若現,頗有韻味。

若說擺手舞、土家號子已經很難再信手拈來,但土家建筑倒還在河灣村格外醒目。

與很多傳統村落忙不迭地推舊建新不同,河灣村雖也在新修房屋,但都是按照傳統手藝來做。于是,盡管歷史風生水起地變幻著,年輕人也進進出出帶來了很多新鮮的元素,但他們的吊腳樓還是一如既往地保持著原有風貌。或許,因為時代的變遷,建筑的細節上有了些變化,但終歸來說,依然是如舊的模樣,與環境并無違和感。

時光在河灣村留下了歷史的痕跡,但并沒有試圖過分地改變它。這山水間,若是突兀地有了一棟高樓大廈,雖象征著日新月異,但終歸是煞了韻味。

還好,有那么一群人,在守候這樣的傳統。

白開貴就是目前為數不多的工匠師傅。今年65歲的他,從17歲便跟著師傅學木工活兒,如今他手下的徒弟也有數十人了。因為這種活路收入不高,再加上辛苦,已經很少有人再愿意從事這個行當了。像白開貴這樣的“師傅級”,整個后溪鎮也不過5人左右。

近年來,由于酉陽縣開始主打旅游牌,所以開始重新看重這樣的傳統建筑,以前為了“現代”而建的水泥建筑如今也重新“穿衣戴帽”變回傳統的模樣。

而真正的吊腳樓,近年來似乎也開始再度受到青睞。就白開貴一個人,這四五年間就已經主持了70來座吊腳樓的修建。

盡管沒有經過系統的學習,但是白開貴和他的工匠們已經掌握了一系列施工的技巧和“科學”。對于他們來說,可能說不出什么金科玉律來,但是“因地制宜”和“顧客就是上帝”讓他們修建的房屋格外受歡迎。

和其他民族一樣,土家族的建筑同樣是很看重風水的。河灣山寨布局呈“前青龍,后白虎”格局。山寨三面環水,吊腳樓錯落有致地被樹蔭掩蓋。遠離了車水馬龍的山寨,像極了時光老人遺留在凡間的一個夢境。

所謂風水,如今來說雖也算得上科學一門,但對于當初的先祖來言,圖的就是住的安心與舒服。順應自然、因地制宜是他們最質樸的風水觀。土家族人崇鬼尚巫,富于想象,所以在建筑上也體現著這份對自然的浪漫解釋,而沿河岸拾階而上的吊腳樓為這山水也添了不少靈動。在宗教信仰上,土家族人以白虎為崇拜的圖騰,于是在民居建筑形式上取虎坐形;而在屋檐處理上,翹角飛檐給人以向上舒展的美感。大出檐屋頂,本就是為了防止雨水侵蝕墻面而用。但后期為了采光效果好,從漢代起便出現了微微向上反曲的屋檐,屋角反翹和屋面舉折的結構也就這樣出現了。當然,這樣的屋頂一般來說都是在宮殿、壇廟和邸宅這類高級建筑物上出現,放在土家族的吊腳樓上,和群山峻嶺這么一搭配,倒是分外有味兒。

在河灣村,所有的屋檐都勾了一層白邊,當地人說,這樣做一是為了不讓瓦被風吹走,被在屋頂活動的動物銜走;另一方面也是為了美觀。倒是真的,一路上便能看見被勾勒出來的飛檐在青山中跳躍,像極了微笑時揚起的嘴唇。

走馬轉角的吊腳樓,是土家族村落里最大的風情。

因為土家人大多生活在雨量多、云霧多、濕度大的山區中,因此“干欄式”的木構架吊腳樓成為他們最主要的居住形式。

傳統的吊腳樓,人住樓上,樓下用于放置雜物或畜養牲畜,也讓居住者免于蟲蟻猛獸的侵害。當然,如今在猛獸很難入侵的地方,人們只需將房屋稍稍架空便可,這樣底層空間就合理地運用起來。

所謂“鐵匠難打鐵繡球”,木匠也難起轉角樓。所謂走馬轉角,聽名字就不是那樣一馬平川。這種“正屋來自華夏建筑,樓子源于西南少數民族”的混搭建筑在土家族特別常見。在正屋左右一頭或兩頭,與正屋垂直向外延出一組或多組排架,每排柱子長短依地勢高低而取舍,形成桿欄樓宇建筑,便是所謂的“轉角樓”。轉角樓的屋脊必須低于正屋屋脊,也就是意味著“客不壓主”。一正屋一廂房的轉角樓,土家族人稱之為“鑰匙頭”;那些富有人家修的雙廂走馬轉角樓則為一正屋二廂房,圍成“撮箕口”,甚至在口前加上“朝門”,形成“四合水”。而走廊則是由落地柱向外挑出的掛柱形成過道,有單面的、雙面的、三面的乃至四面的,遂稱為“走馬轉角樓”。

總覺得,這走馬轉角的吊腳樓攙和著各種風情——既有中原建筑的規整,又有山區的因地制宜;在鄉土氣息濃郁的建筑上,又難掩飛揚的氣勢。

每次看,都覺得靈氣逼人,并萬分慶幸——還好,他們還在;還好,他們沒有變成鋼筋水泥的模樣。

土家文化之失

福石城中錦作窩,土王宮畔水生波。紅燈萬盞人千疊,一片纏綿擺手歌。”清代有人在詩中如此描繪當年土家族人擺手起舞的場景。擺手舞,成為土家族區別于其他民族的顯著文化標志。而酉陽土家族苗族自治縣則在2002年被國家文化部命名為“中國擺手舞之鄉”。

在河灣山寨,有一座保存完好的擺手堂。所謂擺手堂,絕不是單純的娛樂場所,而是嚴肅的祠堂。河灣山寨的祠堂是渝東南地區迄今為止保存最為完好的擺手堂,乃彭姓土家人于清咸豐元年所建。盡管如今傳統的風俗已經不如當年那般濃郁,但每逢土家傳統節日和村寨婚喪嫁娶及祭祀等重大活動時,土家人還是會在擺手堂外燃起熊熊篝火,徹夜歡歌,跳起擺手舞。

所謂擺手舞都是用以展現土家先民們勞作、生活、狩獵、作戰等場景,舞者跟著節奏擺動手臂。相傳,當年劉邦帶一支巴人隊伍邊舞邊戰,最終贏得了戰役的勝利。這種形式最終改編成了舞蹈引入了宮廷。擺手舞又分為大擺手和小擺手。流傳于酉陽等地的原始擺手舞屬于“小擺手”的范疇,基本動作有單擺、雙擺、回旋擺,基本動律為手腳同邊,下不過膝,上不過肩,身體下沉而微有顫抖。本想入夜時分,邀寨民就著篝火在廣場上翩翩起舞,無奈一場隨風潛入夜的春雨,讓這個念頭作罷。

如今,能夠跳擺手舞的土家族年輕人已經越來越少了,或許漸漸地我們只能在表演中才能見到這原本屬于生活的藝術了。

與擺手舞一樣,如今會唱土家山歌的年輕人也越來越少了。土家山歌的題材有勞作時的歌,也有歌頌愛情的歌,當然還有男女之間互相調侃的歌。與傳統文學中的詞牌名一樣,他們都有著固定的曲調和格式,歌唱者只需要根據場景臨時編詞兒就可以了。“宜人山莊”的白老先生是當地的歌王,曾經還因土家山歌王的名號而接受過央視的采訪,但這樣原生態的歌聲已經漸行漸遠了。

彭開福說:“以前,寨民們個個能歌善舞。但現在,村里的年輕人基本不會這樣的民間藝術了。”話于此,是遺憾,也是著急。

———評《土家族非物質文化遺產研究》