關(guān)于建立我國國家公園體制的思考

吳曉松

黨的十八屆三中全會(huì)提出“劃定生態(tài)保護(hù)紅線。堅(jiān)定不移實(shí)施主體功能區(qū)制度,建立國土空間開發(fā)保護(hù)制度,嚴(yán)格按照主體功能區(qū)定位推動(dòng)發(fā)展,建立國家公園體制”。按照這一要求,推進(jìn)國家公園體制的建立,對于進(jìn)一步優(yōu)化和完善我國的生態(tài)保護(hù)體系、理順保護(hù)區(qū)(所稱“保護(hù)區(qū)”本文是參照IUCN分類規(guī)則《指南》的中文譯本而定義)管理體制、緩解保護(hù)與發(fā)展的矛盾、優(yōu)化國土空間布局、保護(hù)生物多樣性、維護(hù)國家生態(tài)安全,具有重大意義。

一、正確理解建立國家公園體制的概念,是有效推進(jìn)工作的前提

正確理解建立國家公園體制的內(nèi)涵和外延,是有效推進(jìn)建立國家公園體制工作的最重要基礎(chǔ)。自黨的十八屆三中全會(huì)《決定》提出“建立國家公園體制”后,中央各部門、地方各級(jí)政府、研究單位和社會(huì)各界積極性很高,紛紛展開行動(dòng),出現(xiàn)了爭取建立國家公園試點(diǎn)、擴(kuò)大地方影響、借此提高地方知名度、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的趨向。特別是有些觀點(diǎn),將建立國家公園體制與保護(hù)區(qū)建設(shè)割裂,截然分開,這與三中全會(huì)提出的用建立國家公園體制整合保護(hù)區(qū)多頭管理現(xiàn)狀的原意是不相符的。

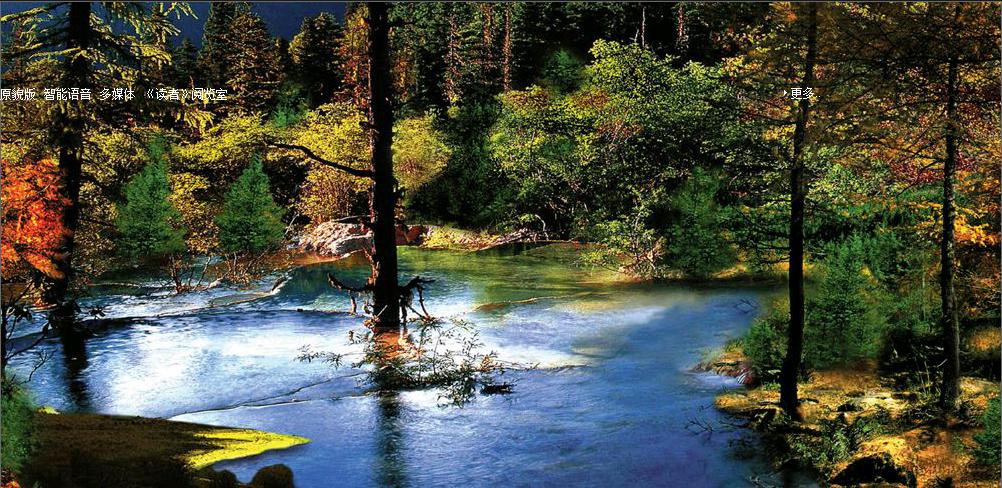

人類的發(fā)展,從游牧生活轉(zhuǎn)向農(nóng)耕文化階段,開墾了大量土地,獲取了糧食等農(nóng)產(chǎn)品,在工業(yè)化階段,人類極大地豐富了物質(zhì)生活。當(dāng)人類在獲取食物和豐富物質(zhì)生活的同時(shí),也對自然資源和生態(tài)環(huán)境造成極大的破壞,占用了大量的良田、消耗了大量的自然資源,森林、濕地、湖泊消失。當(dāng)下,人類在享受了充足的物質(zhì)生活后,又開始追求精神享受,紛紛走出城市,奔向廣闊的田野、山區(qū),開始假日旅游等活動(dòng),領(lǐng)略大自然的風(fēng)光,這本是一種健康向上的生活方式。但在一些“高大上”風(fēng)氣的影響下,有的地方為了滿足高端群體的消費(fèi)需求,占用森林、濕地等珍貴的自然資源,大上土木工程,在山上修機(jī)場,建高等級(jí)的公路、高檔酒店等,大刀闊斧地?fù)]向最后一塊凈土。

當(dāng)前,我國已經(jīng)面臨資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢,將會(huì)影響到國家和民族長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略大局。黨的十八大將生態(tài)文明建設(shè)納入中國特色社會(huì)主義事業(yè)總布局,放在突出地位。十八屆三中全會(huì)又對加快生態(tài)文明制度建設(shè)做出了總體部署,提出劃定生態(tài)保護(hù)紅線,就是要改變傳統(tǒng)的不計(jì)資源代價(jià)的發(fā)展方式,推動(dòng)形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局。而我們現(xiàn)在又普遍存在誤讀國家公園概念的傾向,試圖通過將有價(jià)值的保護(hù)區(qū)劃定為國家公園而進(jìn)行開發(fā)利用,就將造成生態(tài)系統(tǒng)的破壞、生物物種的消失,從而使生物鏈斷裂,產(chǎn)生難以挽回的生態(tài)災(zāi)難。“非典”之痛、舟曲之殤,不應(yīng)輕易忘記,不能再繼續(xù)傷害我們的地球家園了。為自然生態(tài)系統(tǒng)留下最后一片凈土,也就是為人類留下了一些生存和發(fā)展的空間。

二、國家公園是保護(hù)區(qū)體系中的重要組成部分,建立國家公園體制的宗旨是進(jìn)一步加強(qiáng)自然保護(hù)

國際上公認(rèn)的保護(hù)區(qū)定義是指 “一個(gè)明確界定的地理空間,通過法律或其他有效方式獲得認(rèn)可、得到承諾和管理,以實(shí)現(xiàn)對自然及其所擁有的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)和文化價(jià)值的長期保護(hù)”。科學(xué)地規(guī)劃和有效地管理保護(hù)區(qū)是保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的有效手段。保護(hù)區(qū)建設(shè)是全球和世界各國自然保護(hù)戰(zhàn)略的核心,也是世界公認(rèn)的最有效的自然保護(hù)手段,受到各國政府和生物多樣性公約等國際機(jī)構(gòu)的支持。

IUCN(國際自然保護(hù)聯(lián)盟)保護(hù)區(qū)管理分類,是一個(gè)對各種各樣的保護(hù)區(qū)進(jìn)行管理分類的全球框架。IUCN經(jīng)過40多年的努力,對全球各種類型的保護(hù)區(qū)進(jìn)行了系統(tǒng)的研究和分析,提出了六大類的保護(hù)區(qū)管理分類體系(見表1),于1994年出版了《IUCN保護(hù)區(qū)管理分類應(yīng)用指南》,并于2008年和2013年兩次再版。目前《IUCN保護(hù)區(qū)管理分類應(yīng)用指南》已經(jīng)成為國際上保護(hù)區(qū)管理分類的通用標(biāo)準(zhǔn),得到生物多樣性公約、聯(lián)合國機(jī)構(gòu)、許多國際組織和許多國家政府的認(rèn)可和應(yīng)用。

國家公園是眾多的保護(hù)區(qū)名稱之一,國家公園在IUCN保護(hù)區(qū)管理分類體系劃分的六個(gè)類型中屬于第二類,是指把大面積的自然或接近自然的區(qū)域保護(hù)起來,以保護(hù)大范圍的生態(tài)過程及其包含的物種和生態(tài)系統(tǒng)特征,同時(shí),提供環(huán)境與文化兼容的精神享受、科學(xué)研究、自然教育、游憩和參觀機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)。

按照IUCN的保護(hù)區(qū)管理分類標(biāo)準(zhǔn),國家公園的基本特征是大面積的完整自然生態(tài)系統(tǒng),首要目標(biāo)是保護(hù)自然生物多樣性及其構(gòu)成的生態(tài)結(jié)構(gòu)和生態(tài)過程,在保護(hù)核心區(qū)和嚴(yán)格控制訪客數(shù)量的前提下,開展環(huán)境教育和休閑旅游。

國家公園屬于保護(hù)區(qū)的范疇,是保護(hù)區(qū)體系中的一個(gè)非常重要的類型,之所以一直未在我國保護(hù)區(qū)體系中使用,是因?yàn)椤肮珗@”一詞早年在城市建設(shè)被使用了。國家公園不屬于供游人游覽休閑的一般意義上的“公園”,也不是主要用于旅游開發(fā)的“風(fēng)景區(qū)”。因此,劃入國家公園的保護(hù)區(qū)需要在嚴(yán)格保護(hù)的前提下有限制的開展科研和公眾教育等活動(dòng),而不能大規(guī)模地開展旅游和其他形式的開發(fā)利用。

世界上第一個(gè)國家公園是1872年建立的美國黃石國家公園。自黃石國家公園建立以來,陸續(xù)在美國和其他國家建立了許多國家公園,與此同時(shí),也陸續(xù)建立了多種多樣、名稱各異的保護(hù)區(qū)。

“國家公園”一詞在IUCN保護(hù)區(qū)分類體系形成之前早已存在,特別適用于其第二類較大面積的保護(hù)區(qū)。然而,全世界很多現(xiàn)有的國家公園與第二類定義的國家公園具有截然不同的目標(biāo)。實(shí)際上,一些國家對國家公園的分類,依據(jù)的是IUCN其他不同的管理類型。因此,國家公園在不同的國家有不同的涵義,雖然稱之為國家公園,但是其自然特征、保護(hù)對象和管理體制差異極大,分別屬于不同的保護(hù)區(qū)類型,有的甚至不是保護(hù)區(qū)(見表2)。因此,我國在引進(jìn)國家公園的概念時(shí),不能簡單地照搬照抄、一概而論,也不能僅按字面意思進(jìn)行理解,而誤讀概念。要吃透“建立國家公園體制”的精神實(shí)質(zhì),我理解的三中全會(huì)精神,就是通過建立國家公園體制進(jìn)一步加強(qiáng)自然保護(hù)。

三、加強(qiáng)自然生態(tài)保護(hù)已得到國際社會(huì)的廣泛認(rèn)同

《生物多樣性公約》提出的“愛知目標(biāo)11”明確要求各締約方:“到2020年,至少17%的陸地和內(nèi)陸水域、10%的海岸和海洋,特別是對生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)特別重要的區(qū)域,通過有效和公平地管理、具有良好生態(tài)代表性和連通性的保護(hù)區(qū)和通過其他有效保護(hù)措施得到保護(hù)的區(qū)域,并且將這些保護(hù)區(qū)整合到更大的陸地和海洋生物地理區(qū)域之中” (生物多樣性公約締約方第10次大會(huì),2010)。可以看出,國際上對保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理已經(jīng)達(dá)成了下列共識(shí):一是保護(hù)區(qū)是保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的最重要手段;二是保護(hù)區(qū)要實(shí)現(xiàn)有效和公平地管理;三是保護(hù)區(qū)要具有充分的生態(tài)代表性;四是保護(hù)區(qū)之間要實(shí)現(xiàn)良好的聯(lián)通性;五是保護(hù)區(qū)在更大的陸地和海洋區(qū)域中形成一個(gè)完整的體系;六是保護(hù)區(qū)要達(dá)到足夠的面積:到2020年,陸地和內(nèi)陸水域至少達(dá)到17%,海岸和海洋至少要達(dá)到10%。國家公園是保護(hù)區(qū)體系中的重要組成部分,建立國家公園體制的宗旨是進(jìn)一步加強(qiáng)自然保護(hù)。

四、自然保護(hù)區(qū)是中國自然保護(hù)的主體,國家公園體制建設(shè)的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)保護(hù)區(qū)的有效管理

目前,我國已經(jīng)建立了數(shù)千個(gè)各種不同類型的保護(hù)區(qū),包括自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園、濕地公園、礦山公園、沙漠公園、水利風(fēng)景區(qū)等。這些保護(hù)區(qū),其國土資源主要由林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保、國土、海洋等部門管理,而旅游、住房城鄉(xiāng)建設(shè)等部門只是在保護(hù)區(qū)上掛牌。起步最早、數(shù)量最多和面積最大的是自然保護(hù)區(qū),其保護(hù)效果也是最好的,保護(hù)了我國80%的陸地自然生態(tài)系統(tǒng)類型、85%的野生動(dòng)植物種群。自20世紀(jì)50年代以來,我國已經(jīng)建立了2800多處覆蓋全國的自然保護(hù)區(qū)體系,成為我國自然保護(hù)的主體。參照IUCN保護(hù)區(qū)管理分類,我國的自然保護(hù)區(qū)包含了IUCN分類體系中所有的六個(gè)類型,其中有一部分屬于IUCN的第二類“國家公園”。自然保護(hù)區(qū)是我國保護(hù)區(qū)體系的主體,建立國家公園體制要以自然保護(hù)區(qū)為基礎(chǔ)。

我國現(xiàn)有的各種類型的保護(hù)區(qū)分屬于不同的部門,陸續(xù)在不同的時(shí)間建立,依據(jù)不同的法律法規(guī)和部門規(guī)章,由于類型多、管理部門多、缺乏科學(xué)統(tǒng)一的分類體系,在國土空間上存在著重疊和交叉、權(quán)屬不清、多頭管理、管理目標(biāo)不明確等問題、給實(shí)際保護(hù)管理工作帶來了一些困難和矛盾,影響了中國保護(hù)區(qū)體系的整體保護(hù)成效。這也是黨的十八屆三中全會(huì)決定提出建立國家公園體制的根本原因。因此,建立國家公園體制既要參照IUCN的保護(hù)區(qū)管理分類標(biāo)準(zhǔn),重新評(píng)估我國各類保護(hù)區(qū),又要按照保護(hù)和利用程度等因素,結(jié)合我國保護(hù)區(qū)管理的實(shí)際,制定我國的保護(hù)區(qū)分類體系并相應(yīng)地建立技術(shù)規(guī)范,實(shí)現(xiàn)保護(hù)區(qū)的有效管理。

五、建立國家公園體制的基本路徑

在正確理解建立國家公園體制概念的基礎(chǔ)上,有效推進(jìn)工作。一是要開展試點(diǎn)。我國地域廣大,自然條件和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平差異較大,建立國家公園體制需要在科學(xué)研究、充分論證的基礎(chǔ)上在不同區(qū)域開展試點(diǎn)工作。在試點(diǎn)的過程中,檢驗(yàn)和完善國家公園的定義和劃分標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)證和完善我國保護(hù)區(qū)管理分類體系等。二是要推動(dòng)立法。建立國家公園體制,還要推動(dòng)我國保護(hù)區(qū)立法,依法界定各種類型的保護(hù)區(qū)管理制度、土地及相關(guān)資源產(chǎn)權(quán)制度、監(jiān)管體制、運(yùn)行保障機(jī)制、特許經(jīng)營制度等。目前,涉及保護(hù)區(qū)的法律法規(guī)均是在20世紀(jì)80年代和90年代制定的,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)自然保護(hù)和建立國家公園體制的要求,要推動(dòng)跨部門公眾參與的社會(huì)立法,從法律法規(guī)上理順整個(gè)保護(hù)區(qū)體系的管理體制。

在此基礎(chǔ)上,以加強(qiáng)自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)為核心目標(biāo),以主體功能區(qū)制度為依據(jù),以國家重要的生態(tài)地理單元為參照,統(tǒng)籌規(guī)劃,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),使建立國家公園體制的工作科學(xué)、穩(wěn)妥而有序地開展,調(diào)整完善適合我國國情的自然保護(hù)體系。