雨養(yǎng)沼澤泥炭腐植酸的性質和結構

Maris Klavins,Oskars Purmalis 著

韓 征2 趙紅艷2* 譯

(1 拉脫維亞大學環(huán)境科學系 里加 LV1586 2 東北師范大學地理科學學院 長春 130000)

腐植酸類物質是一類自然產(chǎn)生的復雜有機物,通常為黃色到黑色,分子量較高。腐植酸類物質可分為三部分:(a)任何pH值下都不溶于水的是腐黑物;(b)酸性條件下(pH值低于2)不溶、較高pH值(堿性)下可溶于水的是腐植酸(HA);(c)任何pH條件下都可溶的是黃腐酸(FA)。腐植酸類物質是土壤、泥炭和自然水體中有機物的主要成分,它能影響化石燃料的形成過程,在全球碳的生物地球化學循環(huán)中貢獻頗大。腐植酸類物質不僅對環(huán)境中某些元素和有機污染物的固定過程起著重要作用,還是一種重要資源。因此,對腐植酸性質的研究引起人們極大的興趣。

腐植酸類物質來源不同,其結構和性質也不同。由于天然有機物(植物、動物和微生物)和腐殖化條件(形成年代、氣候條件和其他因素)的差異,腐植酸性質與其來源的關系很難解釋清楚。活有機體腐殖化過程非常復雜,其分解時環(huán)境條件差異較大,反應速度較慢,組成有機質的分子數(shù)量龐大且存在結構差異。可以推測,腐殖化條件(溫度、氧化還原條件、pH值、礦化作用和其他因素)能夠影響活有機體中間轉換產(chǎn)物——腐植酸的結構和性質。因此,有必要研究相對均一穩(wěn)定的雨養(yǎng)沼澤環(huán)境中活有機體的腐殖化過程。

泥炭是苔蘚和其他成炭植物如莎草、灌木或樹木等在水淹條件下,部分分解而形成的有機物料,一般呈淺棕色到黑色,是沼澤和濕地生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。泥炭層能夠記錄過去的環(huán)境變化。泥炭中儲存了豐富的有機碳,它在碳的生物地球化學循環(huán)和氣候變化中起著重要作用。泥炭發(fā)育過程中,植被、溫度、降水和相應的沼澤水文條件和濕地流域的土地利用也同時發(fā)生著變化,可以通過有機物巖化過程的微觀特征來觀察腐植酸性質的相應變化。然而,很少有研究涉及泥炭(特別是完整的泥炭剖面)性質與腐植酸性質之間的關系。

本文使用化學方法和光譜技術(元素和官能團分析、紫外光譜、熒光光譜、紅外光譜、電子自旋共振(ESR)、核磁共振(13C NMR)、裂解-氣相色譜/質譜)闡述雨養(yǎng)沼澤泥炭腐植酸的性質,評估腐植酸的均質性,并研究腐殖化度對腐植酸結構和性質的影響。

1 材料與方法

1.1 材料

質量分析試劑,均未經(jīng)提純處理。購自Merck公司、Sigma-Aldrich有限公司和Fluka Chemie公司,配制溶液用水為Millipore Elix 3超純水,購自Millipore公司,使用總量為10~15 MΩ/cm。

1.2 泥炭采樣及泥炭特征

泥炭樣品取自 Eipurs、Di?purvs和 Dzelve地區(qū)典型雨養(yǎng)沼澤,并被切割成層(表1)。樣品在105 ℃干燥后,混勻過1 mm篩,用Carl-Zeiss雙目顯微鏡觀察,分析其植物殘體組成及分解程度,并測量腐植酸和黃腐酸比值(HA/FA)。樣品14C檢測在愛沙尼亞塔林技術大學地質研究所完成。泥炭和腐植酸樣品中C、H、N和S含量用裂解-氣相色譜技術測定(EA-1108元素分析儀,Carlo Erba儀器)。利用灰分含量校正元素組成,O含量通過差分計算獲得。

1.3 腐植酸的分離

取10 g風干泥炭與200 mL 0.1 mol/L鹽酸反應1 h后,棄上清。添加100 mL水到沉淀物中,培養(yǎng)30 min,加入1 mol/L NaOH調節(jié)溶液pH值到7。然后,在N2環(huán)境下,添加1 mol NaOH直至液體總體積達到2 L,并不斷攪拌。24 h后,通過玻璃棉過濾,用6 mol/L HCl調濾液pH值至1。將溶液靜置,離心后棄上清。沉淀物(含有腐植酸)用蒸餾水反復洗滌、離心、棄上清。將離心后所得固體殘渣擱置于0.1 mol/L HCl與0.3 mol/L HF混合物中,以去除礦物顆粒。重復操作,直到灰分含量低于2%。最后,通過透析膜去除氯化物(濾掉分子量小于3500 Da部分),并排出水分,將上述處理得到的腐植酸冷凍干燥。

1.4 腐植酸的特征

1.4.1 元素組成

用裂解-氣相色譜技術測定C、H、N和S含量。取樣品50 mg,750 ℃加熱8 h后,測定各泥炭灰分含量,利用灰分含量校正元素組成,O含量通過差分計算獲得。用Van Krevelen圖表統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行分析。

1.4.2 羧基和總酸度

用自動滴定儀TitroLine Easy(Schott-Ger?te GmbH)測量各腐植酸樣品羧基和酚的酸度。采用醋酸鈣法,通過生成的乙酸來確定羧酸根的總數(shù)。稱取20 mg腐植酸加入100 mL錐形瓶中,N2環(huán)境下加入10 mL 0.2 mol/L醋酸鈣溶液。采用電位滴定法,用0.1 mol/L NaOH滴定,調節(jié)樣品pH值至9。添加20 mg腐植酸至10 mL 0.1 mol/L Ba(OH)2溶液中,N2環(huán)境下震蕩一夜后,過濾、洗滌,測定總酸。用0.1 mol/L HCl調節(jié)濾液和洗滌液pH值至8.4。

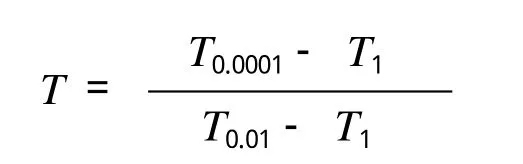

1.4.3 膠體穩(wěn)定性試驗

在凝固試驗中,取0.2 g/L腐植酸,增加電解液中膠體數(shù)量(NaCl,直到濃度為1 mol/L),pH值恒定為3。樣品靜置3天。采用HACH DR/2000分光光度計測定膠結強度,在450 nm處測定膠體濃度為0.0001 mol/L、0.01 mol/L、1 mol/L的濁度T0.0001、T0.01、T1。根據(jù)下式計算膠結率(T)。

1.4.4 腐植酸的疏水性

根據(jù)腐植酸在水和聚乙二醇(PEG 20000,F(xiàn)luka)之間的分布情況,利用分配系數(shù)KPEG/W(類似于辛醇/水分配系數(shù)KOW)表示腐植酸的疏水性。

1.4.5 紫外-可見光譜和光譜比

用Thermospectronic Helios γ UV紫外分光光度計在直徑為1 cm的二氧化硅試管中獲取紫外-可見光譜,將10 mg 腐植酸溶于1000 mL 0.05 mol/L的NaOH溶液中,測定紫外-可見光譜比值E2/E3、E4/E6以及280 nm和360 nm、465 nm和665 nm處的吸光值比率。

1.4.6 熒光光譜

用0.5 mol/L HCL調節(jié)2.5 mg/L樣品溶液pH值至7,用Perkin Elmer LS 55熒光光譜儀獲得熒光光譜。控制激發(fā)波長為350 nm,記錄發(fā)光光譜(波長380~650 nm,狹縫帶寬10 nm,掃描速度500 nm/min)。

在激發(fā)波長為250~600 nm范圍內,測定同步掃描熒光光譜,設置激發(fā)單色器和發(fā)射單色器帶寬Δλ=18 nm,狹縫寬度5 nm。

1.4.7 紅外光譜

用Perkin Elmer 400紅外分光光度計記錄4000~450 cm-1傅里葉變換紅外(FTIR)光譜。取1 mg樣品和400 mg溴化鉀混合均勻,在干燥條件下制成KBr壓片。

1.4.8 電子自旋共振譜

利用RE-1306光譜儀獲得電子自旋共振譜(ESR),頻度為X波,磁場為100 kHz。

1.4.913C核磁共振光譜

1.4.10 裂解-氣相色譜/質譜法

利用Frontier公司生產(chǎn)的雙擊裂解儀Py-2020iD(500 ℃,升溫速率600 ℃/s),與配有RTX-1701的島津GC/MS-QP 2010直接耦合,記錄裂解-氣相色譜/質譜(Py-GC/MS)。用Library MS NIST 147.LI13識別單個化合物。對相關峰的總摩爾面積歸一化處理至100%,取3次試驗數(shù)據(jù)的平均值。

1.4.11 數(shù)據(jù)處理

利用統(tǒng)計軟件SPSS 16進行數(shù)據(jù)分析。采用Kolmogorov-Smirnov檢查試驗數(shù)據(jù)與正態(tài)分布的對應關系,使用非參數(shù)方法做進一步分析。采用Spearman等級評估系數(shù)評估不同性質間的關系。所有情況下,顯著性水平均為P=0.05。

2 結果與討論

2.1 泥炭性質

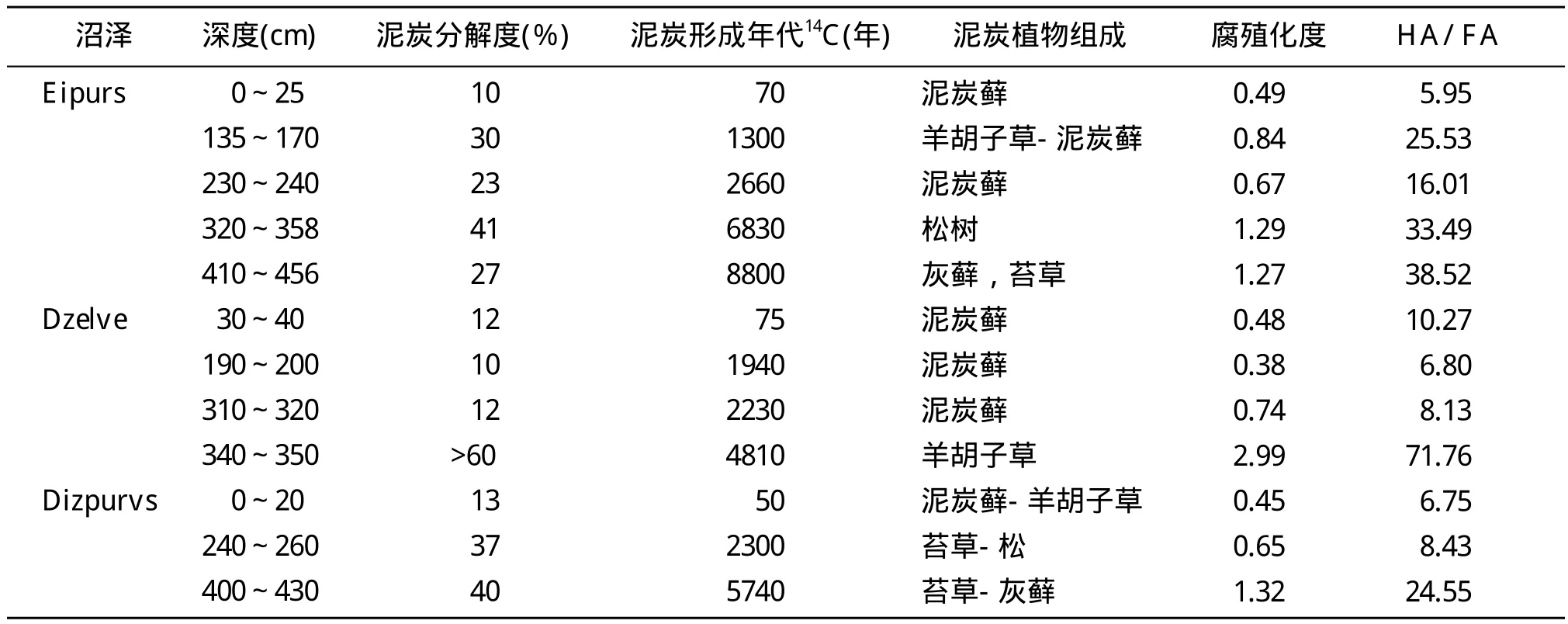

從Eipurs、Dzelve、Dizpurvs 3個涵蓋主要巖性類型的典型雨養(yǎng)沼澤泥炭取樣,分別從不同泥炭層(深度)提取分離腐植酸,泥炭性質見表1。從表1可以看出,沼澤地表植被主要有銹色泥炭蘚、中位泥炭蘚、紅腫泥炭蘚等。泥炭剖面上部是已發(fā)育成的雨養(yǎng)沼澤,而底部是礦養(yǎng)沼澤。整個剖面以不同種類的水蘚泥炭為主。泥炭分解度從10%到60%不等,樣品14C年齡范圍為距今不到100年到距今9000年之間。如果上層泥炭腐殖化程度較低,相應地,HA/FA小于10,如果腐殖化程度較高,那么這個比值就大于30。這表明,泥炭腐殖物質主要是由腐植酸決定的。本文選取HA/FA大于30、以腐植酸為主要組成的泥炭層作為研究對象。

表1 用于提取腐植酸的泥炭性質Tab.1 Properties of peat used for extraction of humic acid

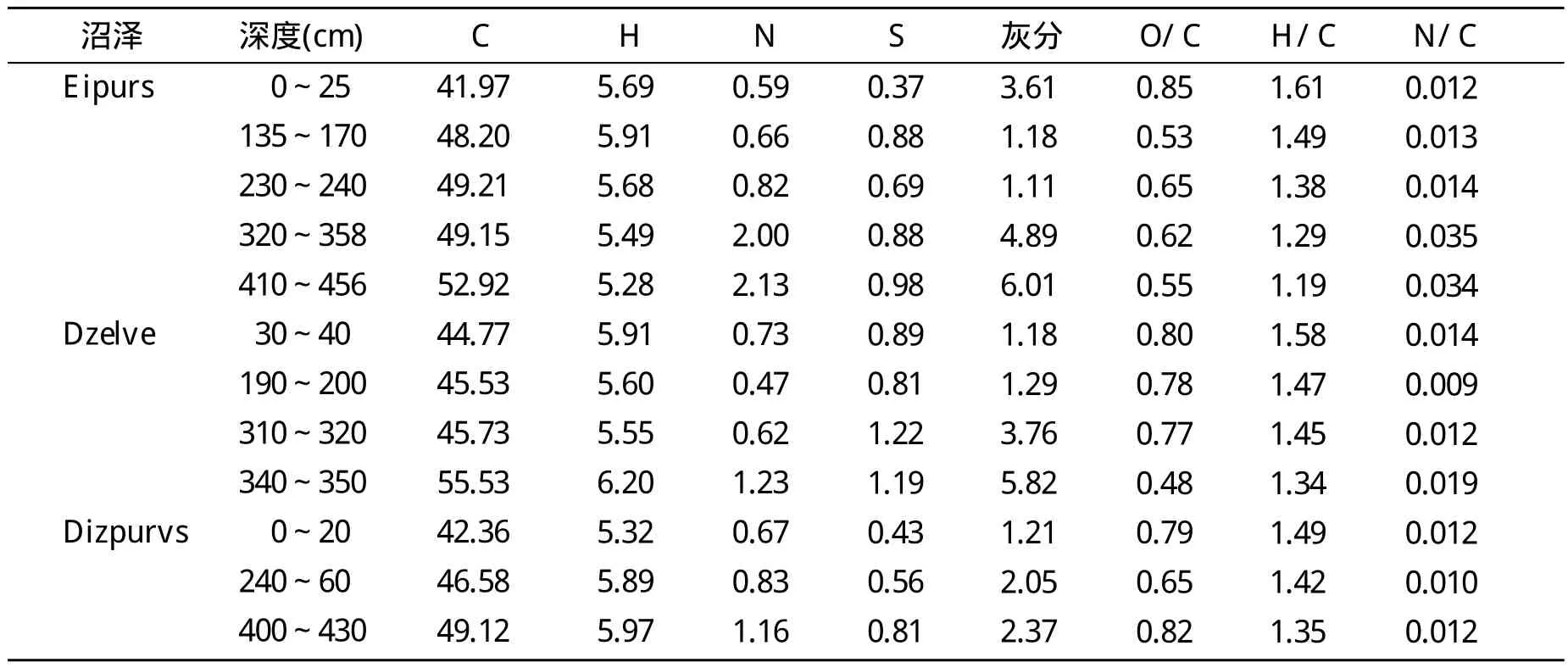

元素組成(C、H、N、O、S)反映了泥炭的基本性質(表2)。本研究的泥炭灰分含量從1.11%到大于6%不等。C大約在40%~55%范圍內,H和N分別在5.4%到6.2%、0.5%到大于2%之間變化,S介于0.3%~1.2%之間。Eipurs地區(qū)沼澤元素組成相對易變,并且反映了泥炭類型和分解程度。該沼澤剖面表層C含量高達53%,在泥炭上部和下部,N含量都較高,其增加值與泥炭組成和形成條件的變化有關。泥炭上層S含量明顯較低,但在整個泥炭剖面中相對穩(wěn)定。Dzelve地區(qū)沼澤泥炭組成則有很大不同,且在很大程度上反映了泥炭組成:表層C含量較低(大約為45%),從剖面表層到距表層3.25 m深處含量相對均衡,隨著深度增加,C含量迅速增加到55%,元素比值(O/C,H/C,N/C)也表現(xiàn)類似的變化。

2.2 泥炭腐植酸的基本性質

從不同的泥炭中分別分離出腐植酸,研究其元素組成。結果發(fā)現(xiàn),泥炭中腐植酸的元素組成差異顯著:C含量介于49%~57%之間,H、N、S以及灰分含量分別在4.6%~5.7%、1.6%~2.8%、0.5%~1.5%、0.1%~1.2%之間,根據(jù)質量平衡計算得出O含量為32%~42%(表3),這可能是沼澤本身及取樣間隔不同造成的。

表2 泥炭元素組成Tab.2 Peat elemental composition

表3 泥炭腐植酸元素組成Tab.3 Elemental composition of peat humic acids

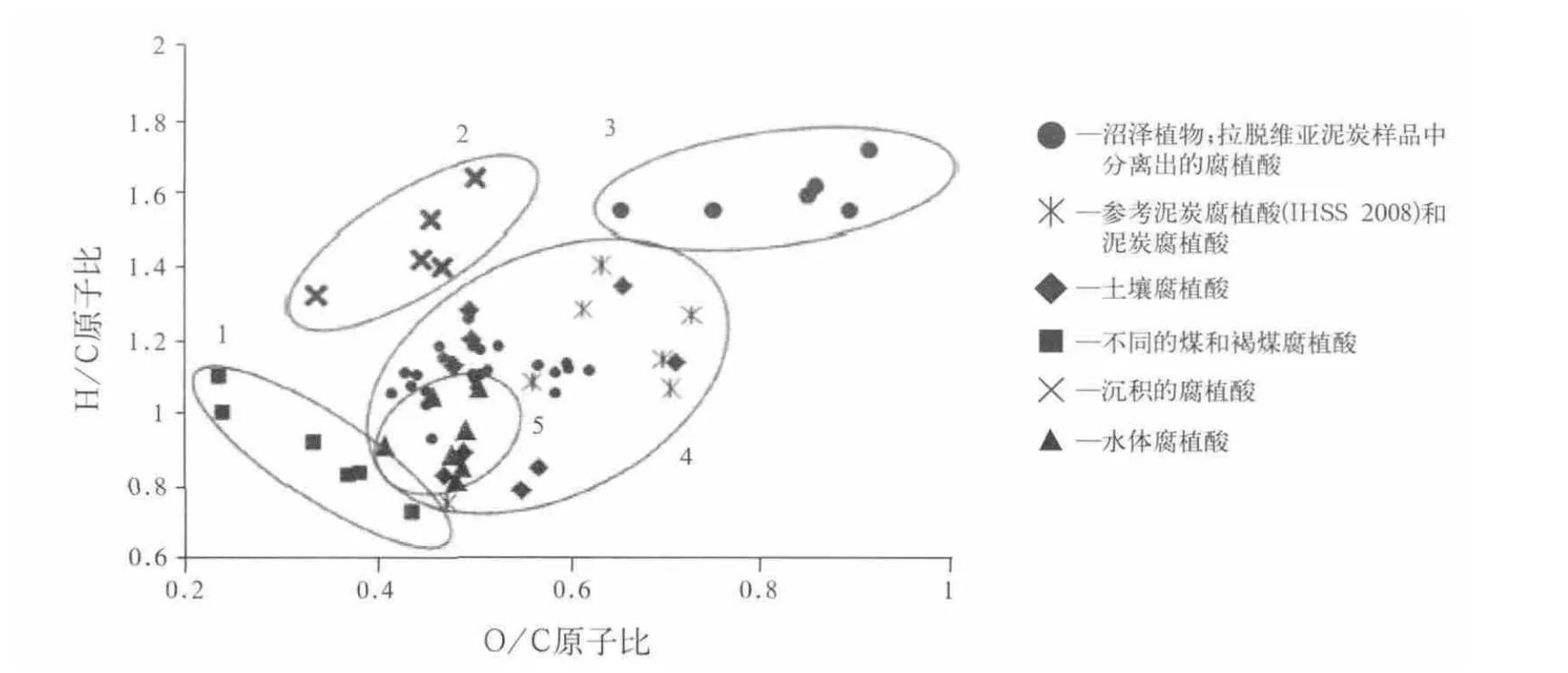

一般情況下,隨深度增加,C、H含量增加,N含量下降,而S變化無明顯規(guī)律。根據(jù)Orlov觀點,O/C,H/C和N/C可以鑒定不同環(huán)境中泥炭腐植酸類物質的結構變化和腐熟程度。Van Krevelen圖解法是研究腐植酸及碳的生物地球化學循環(huán)的常用方法,本研究使用該方法進行泥炭腐植酸元素組成分析(圖1)。圖1可以反映成炭植物腐爛、腐植酸富集(易降解的化合物質量損失)直到形成煤的過程中,泥炭腐熟度和降解強度的變化,如脫氫(H/C降低)、脫羧(O/C降低)、去甲基化等。成炭植物(區(qū)域3)與高度分解的有機物(低位泥炭、煤)原子比(區(qū)域1)差異顯著。泥炭的化學組成介于活有機體和煤之間(區(qū)域5),當碳水化合物、氨基酸等分解后,芳烴和多環(huán)芳烴結構出現(xiàn),腐植酸結構趨于形成。相比之下,泥炭仍處于成巖初期。羧基和酚羥基是泥炭腐植酸中主要官能團。與其他(水、土壤、沉積物)腐植酸類物質相比,泥炭腐植酸中羧基和酚羥基含量相對較低(表4)。泥炭剖面深度不同,羧基和酚羥基的含量也不同。3個剖面上部羧基含量很少,隨泥炭深度和腐殖化程度增加,羧酸酸性增強。羧基含量與O/C顯著相關,說明腐植酸中O多以羧基形式存在。在酸性環(huán)境中,由于離子強度發(fā)生了變化,腐植酸具有膠結能力。研究發(fā)現(xiàn),腐植酸的膠結能力隨泥炭深度增加而增大(表4)。膠結能力發(fā)生變化表明與腐植酸分子質量相應變化有關。

圖1 腐殖化過程中活有機體元素組成變化Van Krevelen圖Fig. 1 Van Krevelen graph of living organic matter elemental composition changes during humif i cation

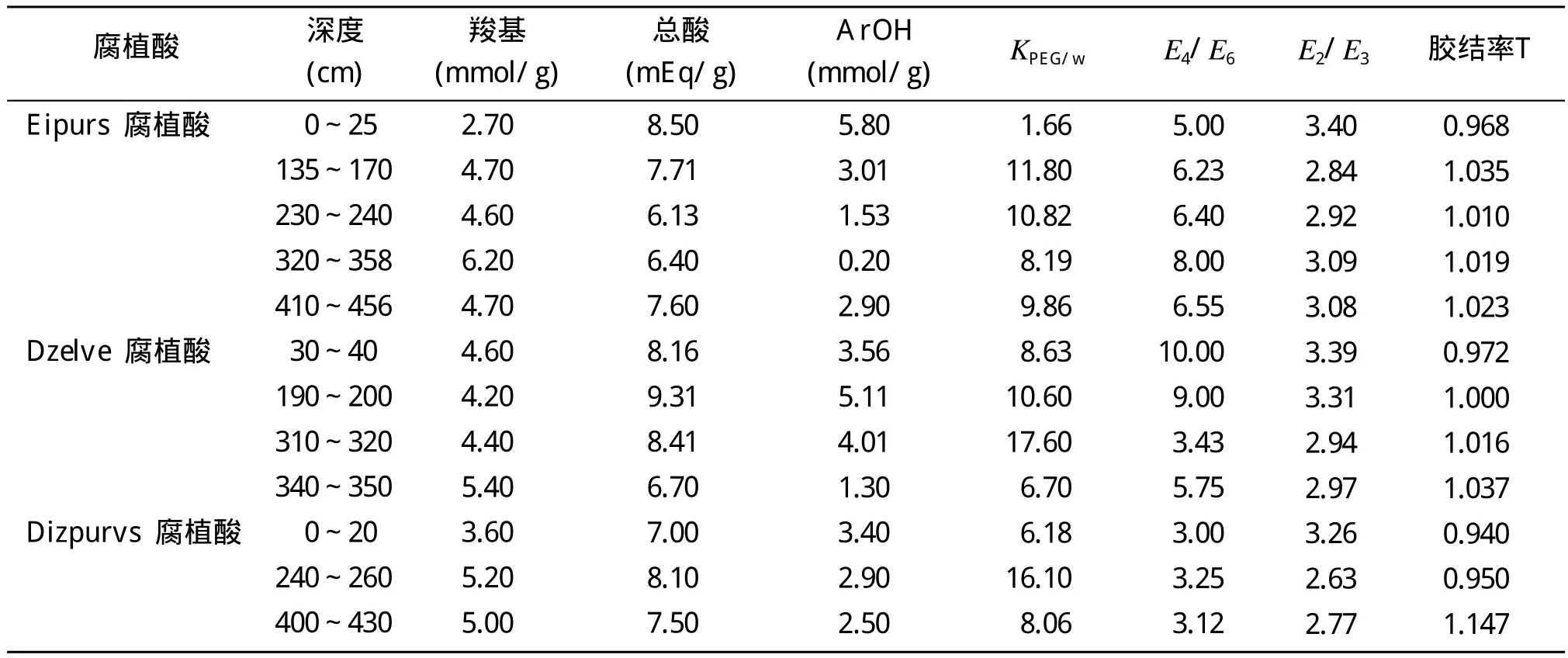

表4 泥炭腐植酸的功能特性Tab. 4 Functional properties of peat humic acids

2.3 泥炭腐植酸的結構特征

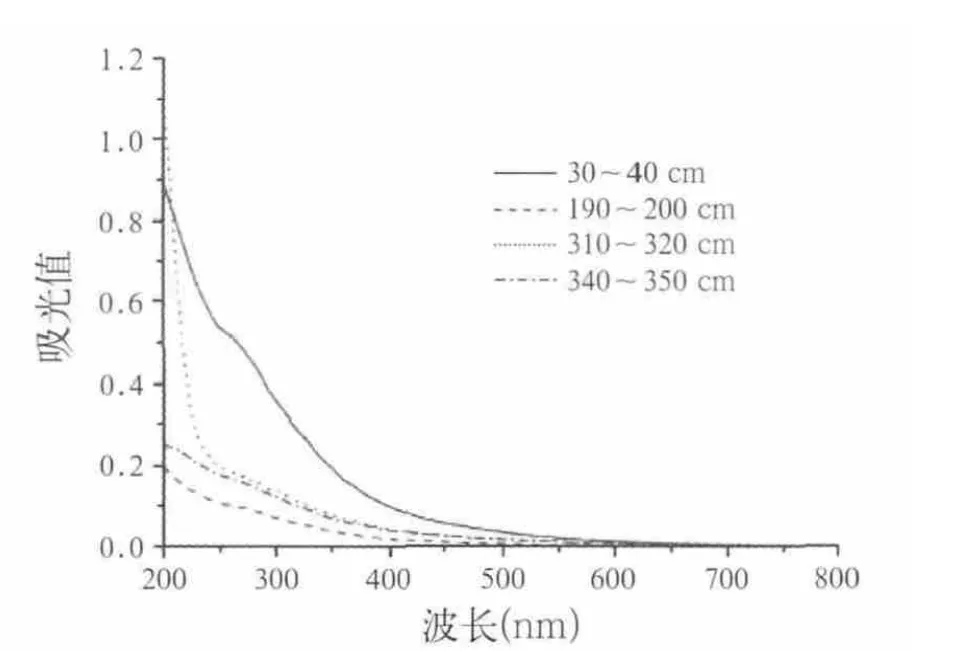

腐植酸類物質的紫外光譜可以反映泥炭基本結構的重要信息。根據(jù)Dzelve沼澤不同深度泥炭腐植酸的紫外-可見光譜(圖2)可以看出,泥炭腐植酸吸光值隨著波長的增加逐漸減小(圖2)。其中,表層泥炭腐植酸的吸光值在280 nm處略有上升。整個泥炭剖面的腐植酸光譜變化大致相似,只是光密度略有不同。用紫外吸光曲線可以用80 nm和360 nm(E2/E3)、465 nm和665 nm(E4/E6)紫外吸收率來衡量(表4),這可能與芳香族化合物縮聚程度(芳香性)、粒徑、分子量等有關。根據(jù)文獻資料顯示,底部泥炭(分解程度較高,年代久遠)的E4/E6較高,說明芳香族化合物縮聚度低,粒徑與分子量較大。

圖2 Dzelve沼澤不同深度泥炭腐植酸的紫外-可見光譜Fig.2 UV-Vis spectra of peat humic acids from Dzelve Bog depending on the depth of the sample

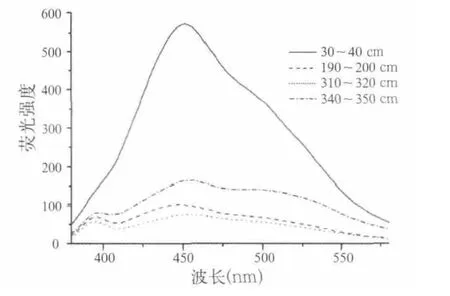

泥炭腐植酸熒光發(fā)射光譜集中在以435 nm為中心420~520 nm之間(其激發(fā)波長為330 nm)。由圖3可以看出,上層泥炭腐植酸光譜特征較為明顯,底層泥炭腐植酸光譜則普遍在短波處升高。雖然熒光基團的確切性質還未闡明,以典型的土壤腐植酸類物質來看,長波處的光譜可能與被取代的至少攜帶一個供電原子團的芳香核和具有高度共振性的共軛不飽和系統(tǒng)有關。與水體腐植酸相比,泥炭腐植酸在短波處達到最大值,這表明芳香族縮聚程度和發(fā)色團共軛水平較低。木質類結構對泥炭腐植酸的熒光性似乎沒有太大影響。

圖3 Dzelve沼澤不同深度泥炭腐植酸熒光光譜Fig. 3 Fluorescence spectra of peat humic acids from Dzelve Bogdepending on the depth of the sample

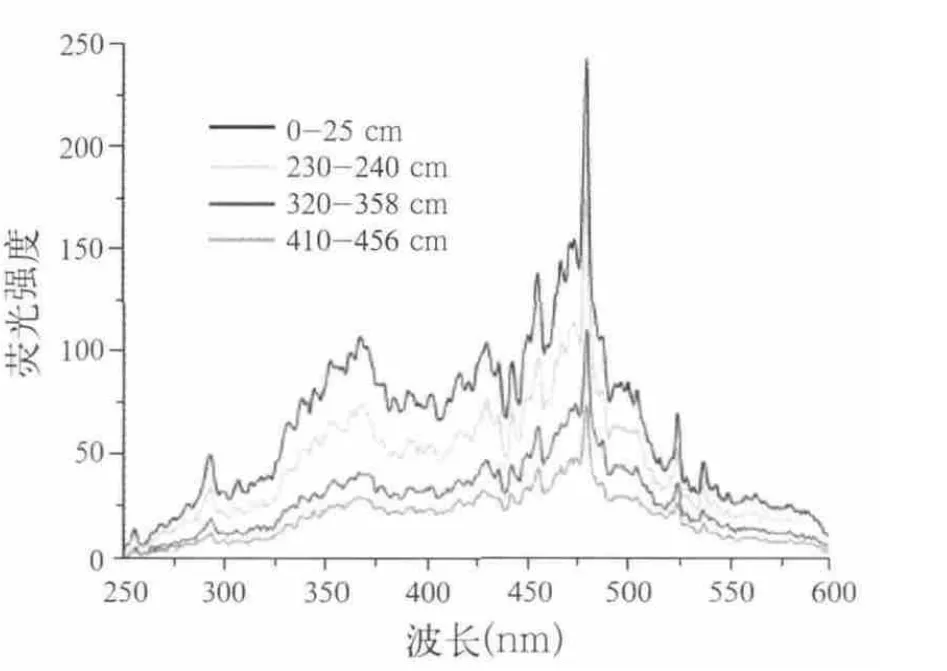

與熒光發(fā)射光譜相比,同步掃描光譜(圖4)能反映更多的信息,包括腐植酸的基本結構表征、區(qū)別和分類。整個泥炭層腐植酸光譜大致相同。表層中含有未分解物質,其光譜特征較為明顯。280/298 nm強光譜可能與含有芳香酸或高度共軛脂類結構有關。330/340 nm和355/373 nm強光譜可能與被取代的芳族結構有關。460/478 nm強光譜可能與苔蘚植物中存在熒光結構有關。

圖4 Eipurs沼澤不同深度泥炭腐植酸同步掃描熒光光譜(△λ= 18 nm)Fig.4 Synchronous scanning fl uorescence spectra of peat humic acids from Eipurs Bog (△λ= 18 nm) depending on the depth of the sample

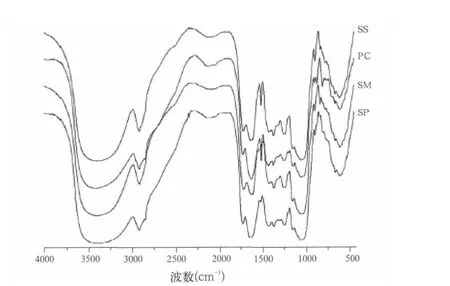

腐植酸紅外光譜(圖5)檢測結果大致相似,某些波段吸收值的差異可能與樣品來源和本質屬性有關。根據(jù)其含有的主要官能團,可以將光譜分成幾個區(qū)域。3600~2800 cm-1吸光值是由腐植酸和礦物成分中-OH決定。2920 cm-1和2860~2850 cm-1吸光值表明有CH3-和CH2-存在。紅外光譜分析結果表明,-(CH2)n-以相對較短的烷烴鏈(n<4)存在。1700 cm-1(1725~1700 cm-1)吸光值表明有醛、酮、羧酸、羰基存在。最大吸光值主要取決于共軛程度高低以及取代基和氫鍵是否存在。由于酰胺鍵存在,導致1690~1500 cm-1、1650~1640 cm-1和1540~1550 cm-1區(qū)域處出現(xiàn)極值。1625~1610 cm-1區(qū)域吸光值表明芳香烴中有C=C和羰基、醌基存在。1470~1370 cm-1區(qū)域的折線表明存在典型的C-H、O-H,出現(xiàn)極值說明有C-O鍵存在。波長低于1000 cm-1的吸光值表明碳水化合物含量能夠影響腐植酸的分子結構。1080 cm-1處吸光值表明OH變形或酚中C-O拉伸以及醇-OH的存在。1040 cm-1處吸光值表明多糖中C-O拉伸。研究結果證明,在腐殖物質成巖過程中,腐植酸官能團的組成發(fā)生了重要變化。從苔蘚泥炭紅外光譜變化比較來看,腐植酸的結構變化較為明顯(圖6),這可能與碳水化合物的減少有關,也可能與1700 cm-1(1725~1700 cm-1)區(qū)域強烈的吸收值有關,吸收值大表明存在大量的羧酸。

圖5 Dzelve沼澤不同深度泥炭腐植酸傅里葉變換紅外光譜Fig. 5 Fourier transform infrared spectra of peat humic acids from Dzelve Bog depending on the depth of the sample

圖6 成炭苔蘚植物的傅里葉變換紅外光譜Fig. 6 Fourier transform infrared spectra of peat-forming bryophytes

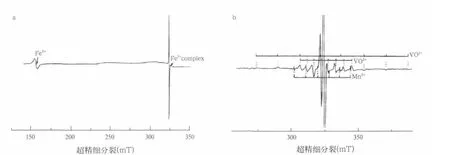

樣品的ESR譜形狀相對簡單,且不同樣品之間較為相似(圖7)。所有光譜強度都比較強、且狹窄、對稱,呈現(xiàn)出明顯的Lorentzian諧振特征。所有樣品g值和線寬(表5)大致相同,與半醌有機自由基和芳族烴的共軛程度一致。由于存在Fe3+,譜線以g=2.038為中心,呈不對稱狀分布,g=4.26和g=9.4的共振譜線與三價鐵離子一致。增大ESR功率后,我們發(fā)現(xiàn)5.75 mT和17.3 mT的譜線相對于V4+在垂直方向和水平方向有耦合,8.7 mT的六條窄線與Mn2+離子劈裂耦合(圖7)。

圖7 Dzelve沼澤泥炭腐植酸1.90~2.00 m的電子自旋共振譜Fig. 7 Electron spin resonance spectra of peat humic acid (Dzelve HA 1.90~2.00 m)

盡管共振強度存在差異,但泥炭腐植酸ESR光譜特征(g值和線寬)幾乎相同。研究表明,生化腐植酸腐殖化過程中,F(xiàn)e3+被還原到Fe2+,自由基數(shù)量增加。然而,無論生物材料還是腐殖化條件,泥炭腐植酸都不同于生化腐植酸,但它們在泥炭主體中的變化趨勢尚不明確。

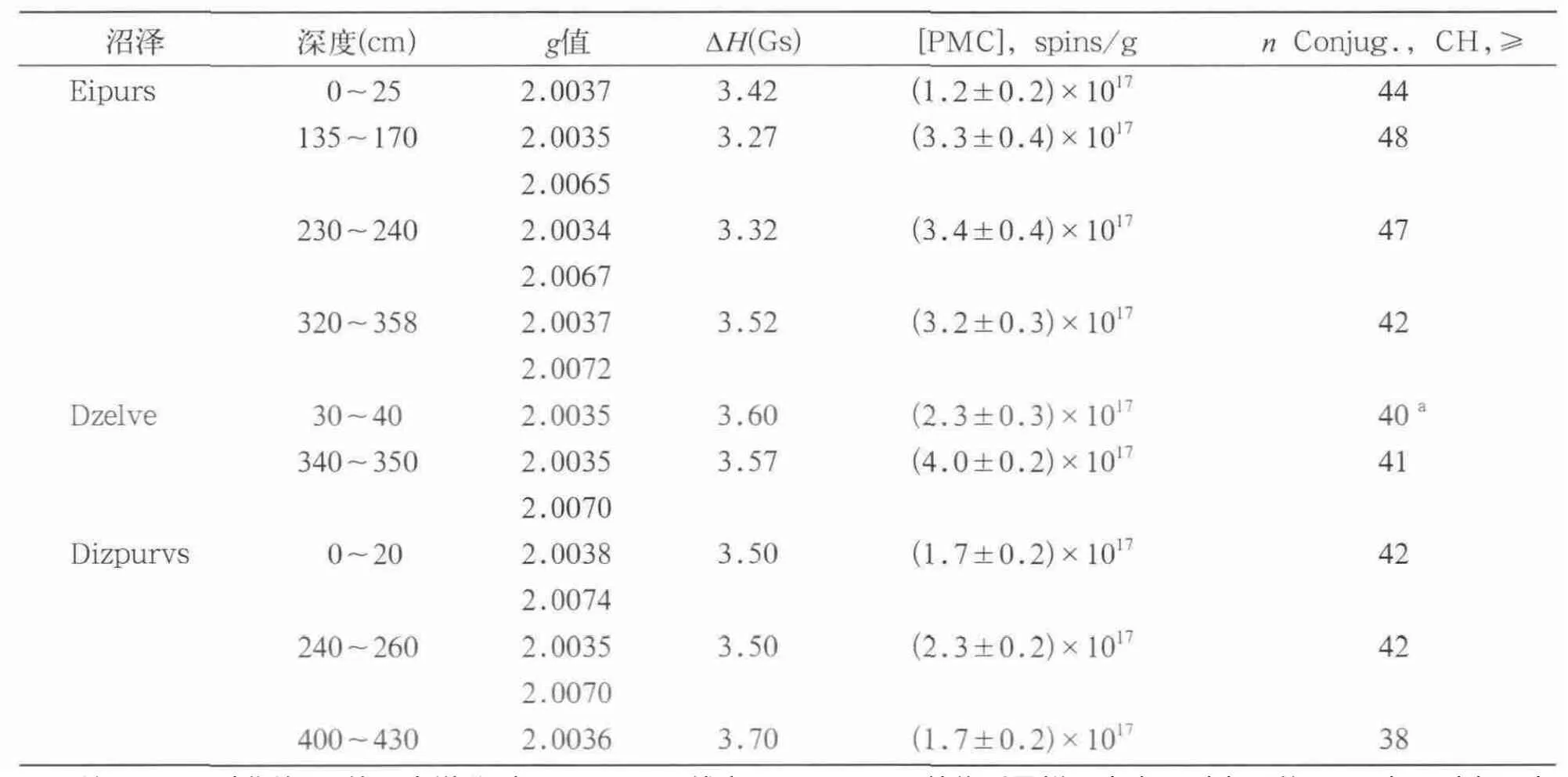

表5 泥炭腐植酸ESR參數(shù)Tab. 5 ESR parameters of peat humic acids

裂解-氣相色譜/質譜也是用來表征泥炭腐植酸常用的一種方法,Eipurs地區(qū)不同深度泥炭腐植酸的主要裂解產(chǎn)物分布情況見表6。CO2相對豐度可能與腐殖化過程中不穩(wěn)定結構發(fā)生氧化有關。木材CO2產(chǎn)率約為5%,相比而言,泥炭,氧化程度較高大于30%。

表6 泥炭腐植酸熱解產(chǎn)物的相對豐度Tab. 6 Relative abundance (%) of pyrolysis products of peat humic acids %

研究泥炭腐植酸的一個關鍵問題就是木質素降解問題。PY-GC/MS分析法是用來分析木質素降解產(chǎn)物及其在腐殖化過程中變化情況的一個首選方法。PY-GC/MS分析結果證實了腐植酸中芳香族化合物主要由不含木質素的酚類構成。在所有試驗樣品中,只有一個草本泥炭(Eipurs 410~456 cm)中含有保存完好的木質素碎屑。一般情況下,不同泥炭層的植物成分有所不同,腐植酸中芳香類物質/脂肪族的比率相對較低。泥炭腐植酸中脂肪和碳水化合物較多,含N化合物較少,表明其結構與水體、土壤和生化腐植酸不同。

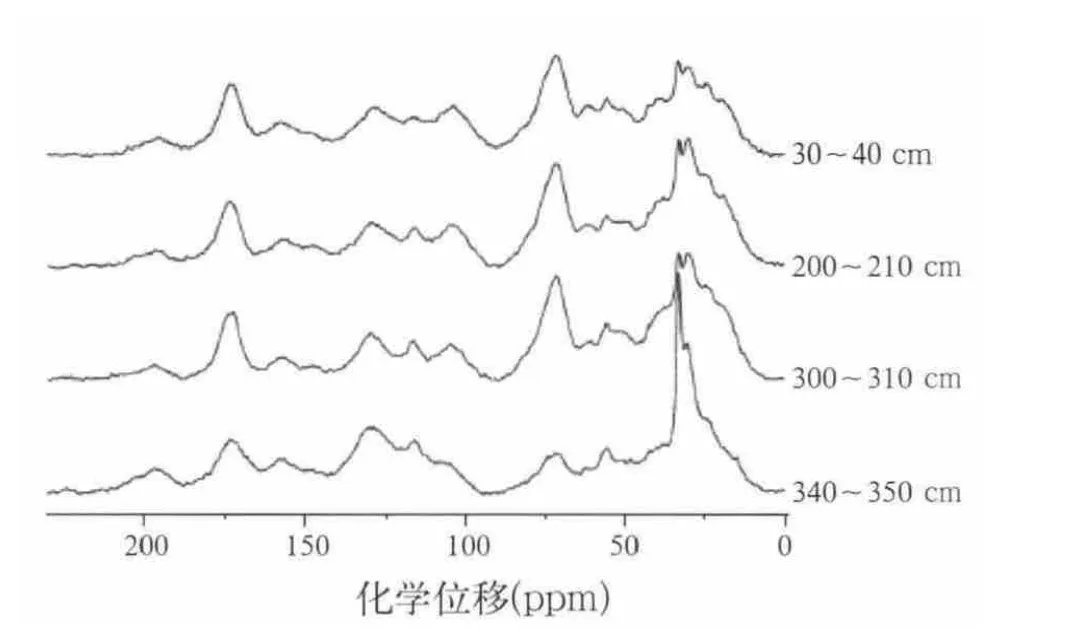

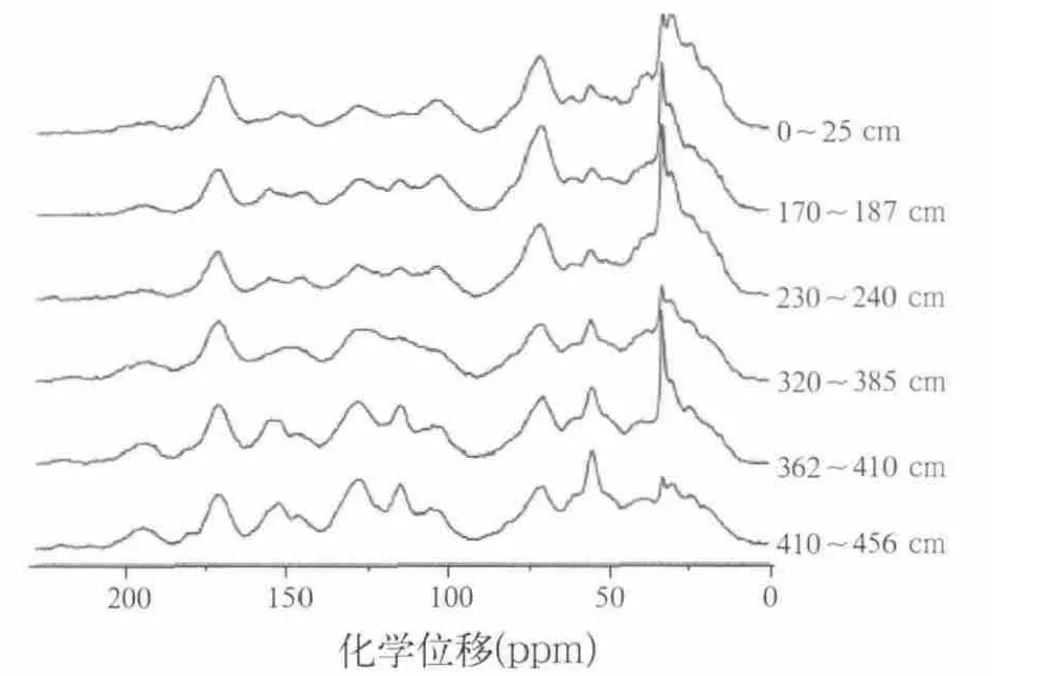

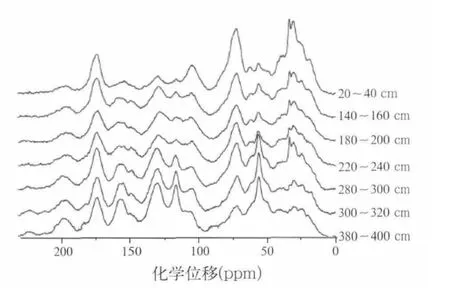

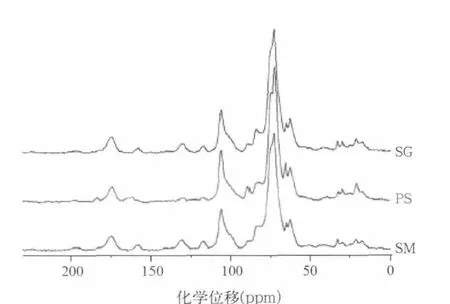

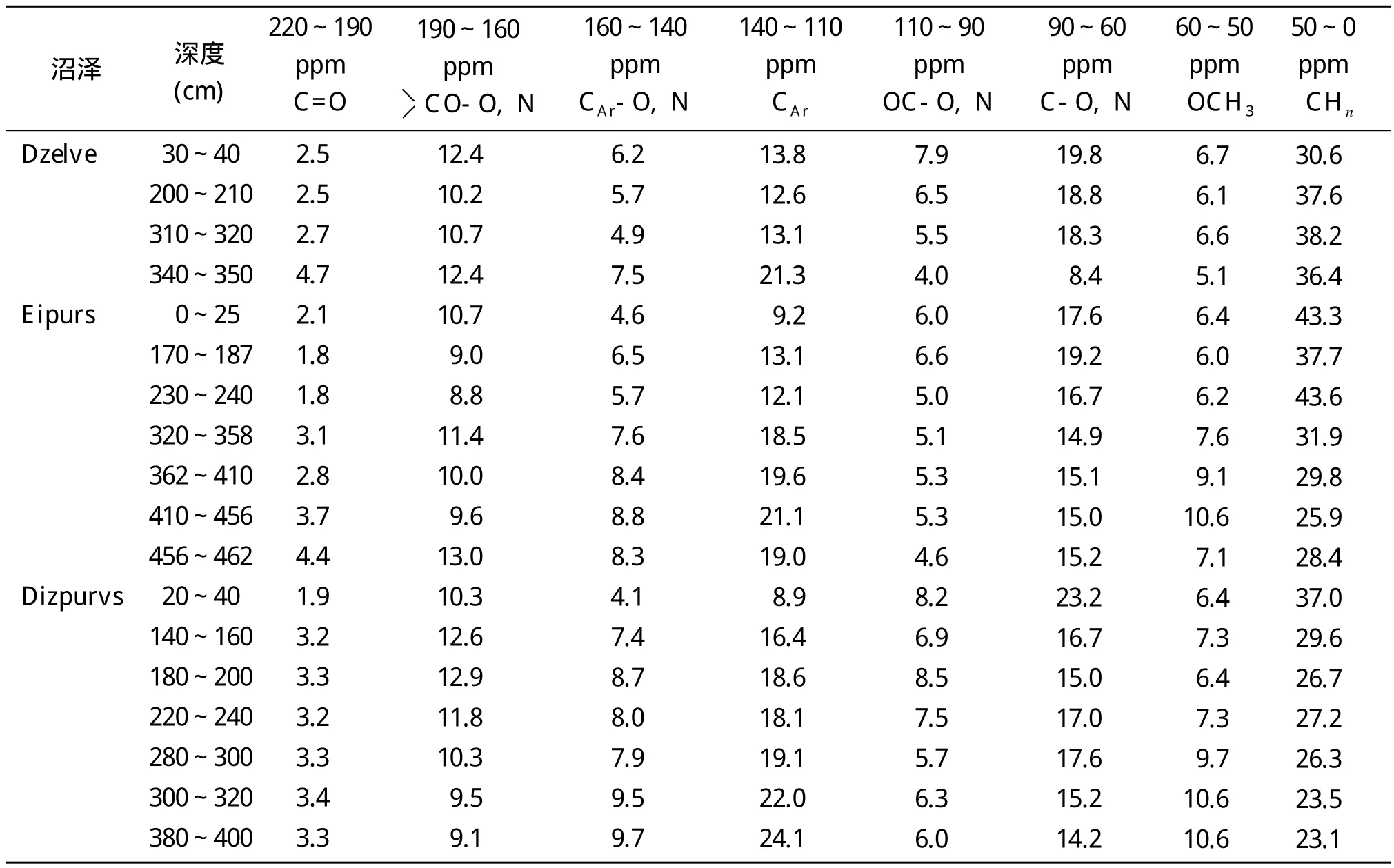

不同類型碳原子的CP/MAS13C NMR光譜有所不同。一般情況下,光譜特征與脂類(C-H、C-N、O-CH3、其他原子團和多糖中的碳)和芳香族物質有關。按照不同結構的碳原子可以把13C NMR光譜(圖8~圖10)分為以下八個主要區(qū)域:

0~50 ppm,表明脂肪(烷基)片段中CHn的存在;60~90 ppm,表明碳水化合物的存在;140~160 ppm,表明烯烴或芳香烴中碳原子以碳環(huán)形式存在。羧基中的碳約占到碳原子總數(shù)的10%,是腐植酸結構的重要成分。有關腐植酸結構討論的一個主要問題就是它的芳香性和脂肪性。事實表明,成炭的蘚類植物幾乎不含芳香類物質(通常是不同的泥炭蘚物種),Py-GC/MS分析結果表明,木質素殘留物也幾乎不存在,這進一步證實了腐植酸中芳香族化合物不含木質素。因此,可以推測,泥炭上部腐植酸主要成分中含有烯烴結構,而從底部泥炭層中分離的腐植酸含有的芳香類結構主要來源為木質素殘留物。

圖8 Dzelve沼澤泥炭腐植酸CP MAS13C NMR光譜Fig. 8 CP MAS13C NMR spectra of humic acids from Dzelve Bog

圖9 Eipurs沼澤泥炭腐植酸CP MAS13C NMR光譜Fig. 9 CP MAS13C NMR spectra of humic acids from Eipurs Bog

圖10 Dizpurvs沼澤泥炭腐植酸CP MAS13C NMR光譜Fig. 10 CP MAS13C NMR spectra of humic acids from Dizpurvs Bog

泥炭腐植酸CP MAS13C NMR光譜能夠反映腐殖化過程中有機質的變化。最初,隨著深度的增加,所有泥炭樣品分離的腐植酸中,脂肪族(烷基)結構明顯減少,Eipurs地區(qū)泥炭幾乎減少了一半。而通常被認為易分解的碳水化合物中環(huán)碳原子并沒有明顯變化。與此同時,成炭的蘚類植物與泥炭上部腐植酸中碳水化合物含量存在顯著差異,這意味著活蘚中碳水化合物只有一小部分被納入到了泥炭腐植酸結構中去,說明泥炭蘚碳水化合物在腐殖化過程中未充分降解。腐植酸類物質的一個主要特點就是酸性——羧基官能團的存在。研究表明,羧基和酯類含量在泥炭剖面中的變化并不明顯。再次,如果與泥炭蘚類植物組成的羧基官能團存在的重大差異相比,可以發(fā)現(xiàn),其濃度在生活泥炭形成的生物樣品結構中含量較低,這表明羧基出現(xiàn)在好氧層的活有機體降解的初始階段。

根據(jù)圖8~圖10 CP MAS13C NMR光譜分析結果,不同泥炭層腐植酸的化學位移(ppm)表征了泥炭不同分子結構的共振譜。其中,0~50 ppm主要是脂肪族(CHn)碳共振譜(甲基、亞甲基和次甲基)。50~60 ppm主要是-OCH3共振譜。60~90 ppm主要是含雜環(huán)的碳水化合物的共振譜。90~110 ppm主要是環(huán)糖中含兩個雜環(huán)原子(氧或氮)的縮醛共振譜。110~140 ppm表示未取代和被醇取代的芳香族碳原子(CAr)共振譜。140~160 ppm是氮氧取代(CAr-O,N)的芳族碳原子共振譜(例如酚類、芳族醚或胺等)。160~190 ppm主要是由羧基、酯和酰胺基中C共振產(chǎn)生。190~220 ppm主要由氮氧取代的醌和酮共振產(chǎn)生(例如酚類、芳族醚或胺等)。

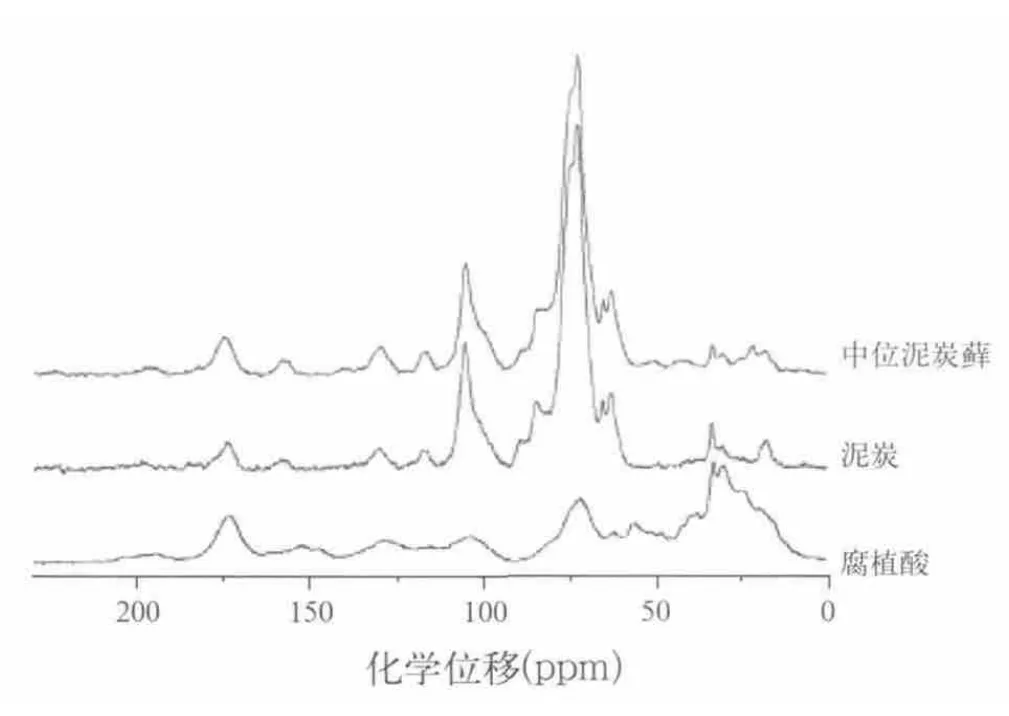

將形成隆起式雨養(yǎng)沼澤的苔蘚植物與其他常見雨養(yǎng)沼澤植物物種(如白齒泥炭蘚、中位泥炭蘚、赤莖蘚等)以及苔蘚、泥炭、泥炭腐植酸的CP MAS13C NMR作進一步比較(圖11、圖12和表8)。

圖11 高位沼澤成炭的苔蘚植物的CP MAS13C NMR光譜Fig. 11 CP MAS13C NMR spectra of raised bog peat-forming bryophytes

圖12 高位沼澤成炭的苔蘚植物、泥炭和腐植酸的CP MAS13C NMR光譜Fig.12 CP MAS13C NMR spectra of raised bog peat-forming bryophytes, peat and HA

成丘的苔蘚植物、泥炭(0~25 cm)以及腐植酸光譜之間的差異主要表現(xiàn)在0~50 ppm、60~90 ppm和90~110 ppm。在苔蘚植物腐殖化過程和腐植酸分子巖化作用的初期,含脂肪族C的結構開始出現(xiàn),含-OCH3的結構隨著腐殖化過程的進行而逐漸減少(圖8~圖10)。其中,60~90 ppm表示碳水化合物在腐殖化初期開始下降,并隨著腐殖化過程持續(xù)進行而減少。90~110 ppm表示碳可能以含2個雜環(huán)原子的環(huán)糖形式存在,并在腐殖化過程中分解。在腐殖化初期,160~190 ppm(主要為羧基、酯和酰胺基)和190~220 ppm(主要為醌類和酮類)兩個區(qū)域的共振強度沒有明顯變化,它們在后期才表現(xiàn)為顯著增加。

泥炭腐植酸中官能團和主要成分的獨特分布,說明微生物降解和地球化學變化導致腐植酸產(chǎn)物和結構發(fā)生變化。微生物降解產(chǎn)生有機生物材料,其中的化合物反應形成腐植酸。泥炭腐植酸的生物材料中含有大量的碳水化合物和脂類結構,卻不含木質素。

表7 泥炭腐植酸CP MAS13C NMR主要信號區(qū)域的面積Tab.7 Integrated areas of the main signal regions of CP MAS13C NMR spectra of peat humic acids

表8 成炭苔蘚植物 CP MAS13C NMR主要信號區(qū)域的面積Tab. 8 Integrated areas of the main signal regions of the CP MAS13C NMR spectra of peat-forming bryophytes

3 結論

泥炭腐植酸巖化作用程度介于活有機體和煤炭之間,當碳水化合物、氨基酸等被破壞,耐分解的芳烴和多環(huán)芳烴結構出現(xiàn),泥炭腐植酸的結構趨于形成。泥炭腐植酸形成于活有機體轉化過程的初始階段。羧基和酚羥基含量的變化取決于提取腐植酸的泥炭年齡和分解程度,羧酸酸度隨泥炭深度和腐殖化程度增加而增大。

略)

譯自:Journal of Molecular Structure,2013,1050:103~ 113。