江蘇省輸變電類生產建設項目水土保持綜合評價

閆 超,張娜娜,趙言文

(南京農業大學 資源與環境科學學院,江蘇 南京210095)

隨著我國工業化和城市化進程的加快,各類生產建設項目日益增加,其中輸變電建設發展迅速,“十一五”期間較“十五”期間輸變電類生產建設項目增加了22.5%[1]。輸變電類生產建設項目在建設過程中由于塔基開挖,施工場地修建及牽張場平整等活動,會擾動大量土地,產生大量棄土、棄渣,如不及時采取防治措施,受降雨等影響極易造成邊坡滑塌,棄渣外流以及破壞周邊生態環境等危害[2]。因此,為能科學合理地配置水土保持措施,有針對性的進行水土流失防治,開展輸變電類生產建設項目水土保持效益綜合評價研究具有重要理論意義與實踐價值。

目前,國內外學者對水土保持綜合評價進行了大量研究。在評價指標選取方面,大多學者從基礎效益、經濟效益、社會效益、生態效益等方面構建水土保持效益評價指標體系[3-5]。在評價方法運用方面,很多學者采用層次分析法確定各評價指標的權重,再通過模糊數學法構建模型對水土保持效益進行綜合評價[6-8];在評價模型應用方面,有的學者注重于對研究區域整個治理效果的評價[9-10],有的學者注重于具體措施水土保持效益評價模型的構建與應用[11-14]。然而,目前學者所選取的水土保持生態效益和社會效益等評價指標難以界定和量化計算[15],存在評價結果與真實情況不符以及難以進行不同區域、不同項目之間比較等問題;采用單一的層次分析法進行指標權重的確立,會給評價結果帶來很大的主觀影響;基于區域研究而建立的評價模型涉及到很多區域性指標,不適用于單個項目的水土保持綜合評價,而將評價模型應用于具體措施的效益評價,則對部分措施的效果界定存在操作性難的問題。因此,本研究圍繞水土流失基本情況和水土保持防治效果兩方面建立評價指標體系,采用層次分析法和熵權法確定指標權重,利用因子加權求和法構建評價模型;同時以江蘇省近5a典型輸變電類生產建設項目為研究實例,利用評價模型進行水土保持綜合效益評價,并運用概率統計對水土保持效益進行分級,分析比較不同水土保持類型區條件下的輸變電項目水土保持綜合效益,以期探討輸變電類生產建設項目水土保持綜合評價模式,為今后江蘇省水土保持措施體系的優化與合理配置提供科學依據,為水行政主管部門優化審批輸變電類生產建設項目提供參考。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況

江蘇省地處江淮平原,屬溫帶向亞熱帶的過渡帶性氣候,平均氣溫介于13~16℃,年均降雨量為704~1 250mm;境內水網稠密,湖泊眾多;地形以平原為主,部分地區分布有低山、丘陵、崗地。參照江蘇省水土保持規劃(2011—2030年),江蘇省水土保持類型區劃分為重點區和一般區,重點區為丘陵山區和平原沙土區;水土流失主要分布在丘陵山區(低山、丘陵、崗地)和平原區,大部分地區以水力侵蝕為主。輸變電類項目是生產建設項目線型工程的一類典型代表,具有空間跨度大、擾動點分散、項目區地貌類型及水土流失類型多樣等特點[16]。近5a江蘇省主要審批的輸變電類項目合計108個,占生產建設項目審批總數的15.66%。

1.2 數據來源及處理

通過對30個典型輸變電類項目在方案編制、監測及后評估過程中進行實地調研,掌握項目區自然環境、水土流失、水土保持措施及布局、水土流失防治效果等數據情況;并對相關數據進行人工錄入,建立基礎數據庫;最后借助Excel等軟件,利用常規統計方法對數據進行系統分析。

本文所研究的30個典型輸變電類項目涉及平原沙土區的項目數為10個,涉及丘陵山區的項目數為10個,涉及一般區的項目數為10個,研究項目涵蓋了所有江蘇省水土保持類型區,能夠反映出江蘇省輸變電類生產建設項目的基本情況,具有一定的代表性。

2 水土保持綜合評價模型

2.1 指標體系建立

按照全面性與代表性、可操作性與準確性、獨立性與可比性相結合的總體原則,首先利用文獻調查與實地調研相結合的方法初步確定評價指標,再運用專家咨詢法對江蘇省各級水行政主管部門、方案編制單位、水保設施驗收評估機構等水土保持領域相關專家進行多輪意見征求,確定最終的評價指標。

結合層次分析法將輸變電類生產建設項目水土保持綜合評價指標體系分為3個層次,第1層為水土保持綜合效益目標層;第2層為準則層,包括水土流失影響因子、水土流失防治效果2個評價指標因子;第3層指標層,包括擾動土地面積、擾動土地整治率等12個評價指標因子(表1)。

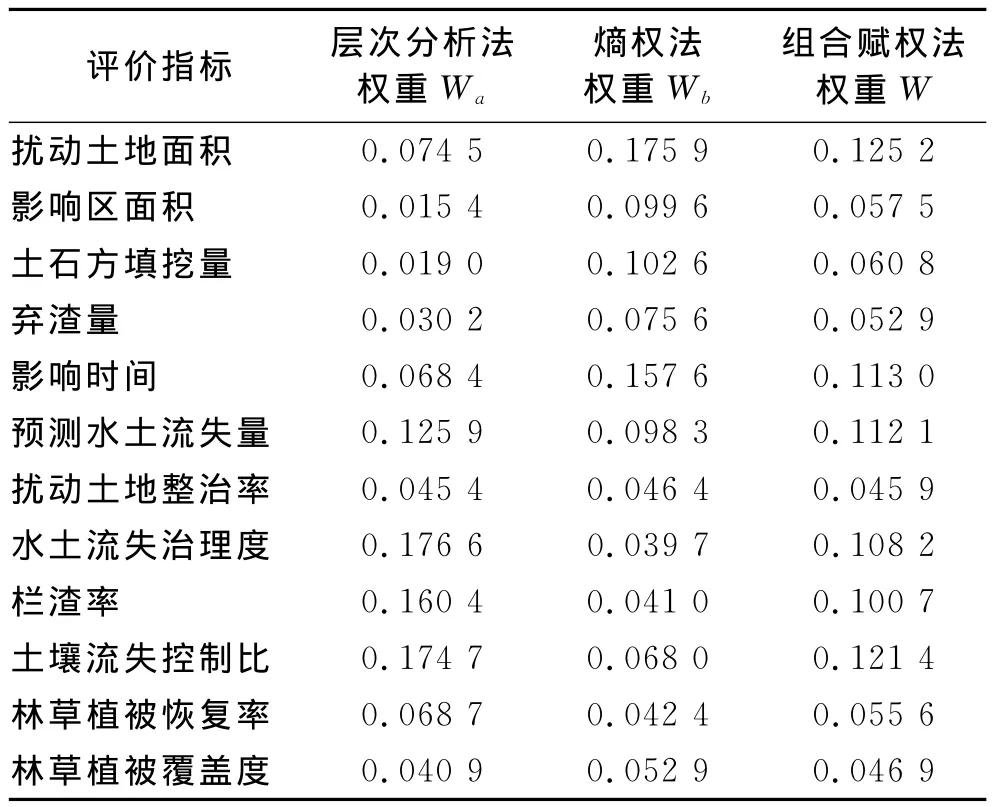

表1 水土保持綜合效益評價指標體系

2.2 指標權重確定

采用將層次分析法和熵權法相結合的組合賦權法來確定水土保持綜合效益評價指標的權重。

2.2.1 層次分析法確定指標權重 首先對各層元素指標兩兩進行比較,確定其相對重要性,并分級構造判斷矩陣,然后計算各判斷矩陣的特征向量,得到各評價指標的相對權重[17]。

2.2.2 熵權法確定指標權重 首先構建原始數據矩陣,對原始矩陣進行歸一化,然后根據熵公式計算出各指標的熵值,最后得出各指標的權重[18]。

2.2.3 組合賦權法確定指標權重 根據以上層次分析法和熵權法確定的指標權重,利用組合賦權法[19]確定最終權重。計算公式為:

式中:w——組合賦權法權重;wa——層次分析法權重;wb——熵權法權重;λ——偏好系數(本研究取值0.5)。基于組合賦權法的輸變電類項目水土保持綜合效益評價指標權重詳見表2。

表2 基于組合賦權法的評價指標權重

2.3 數據標準化處理

由于各指標量綱不同,進行評價分析前首先要對數據進行標準化處理,標準化方法為:

對正向指標而言,標準化公式為:

對逆向指標而言,標準化公式為:

式中:ri——第i個指標標準化后的值(無量綱);xi——第i個指標的值;maxx——該指標的最大值;minx——該指標的最小值。

本研究正向指標包括擾動土地整治率、水土流失治理度、欄渣率、土壤流失控制比、林草植被恢復率、林草植被覆蓋度;逆向指標包括擾動土地面積、影響區面積、土石方填挖量、棄渣量、影響時間、預測水土流失量。

2.4 評價模型構建

利用因子加權求和法構建江蘇省輸變電類生產建設項目水土保持綜合效益評價模型,計算公式為:

式中:Ek——第k個評價項目的水土保持綜合效益指數值;wi——第k個評價項目的第i個指標的權重;ri——該指標標準化處理后的定量值。

3 水土保持綜合效益分析

3.1 評價等級劃分

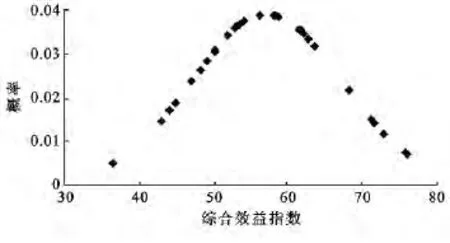

利用水土保持綜合評價模型對30個典型項目進行效益評價,并對求出的水土保持綜合效益指數進行概率分布統計(圖1)。由圖1可知,江蘇省典型輸變電類生產建設項目水土保持效益指數基本服從正態分布,在36.45~76.03之間,大部分分布在60左右。在前人的研究基礎上[20],從概率統計的角度進行評價等級劃分,分別將最兩邊10%的分布劃分為效益非常好和效益非常差;將最中間占總效益指數40%的分布劃分為效益一般;將效益非常好與效益一般之間、效益非常差與效益一般之間的20%分布劃分為效益好、效益差(表3)。

圖1 水土保持效益指數分布

表3 水土保持效益指數分級

3.2 綜合效益分析

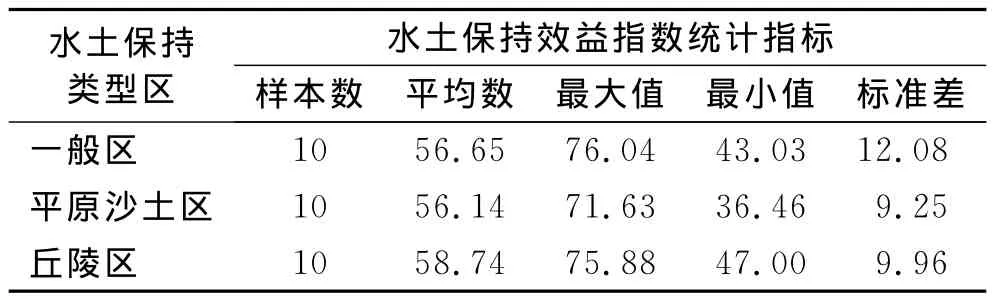

通過數據統計分析,30個項目效益指數最大值為76.03,最小值為36.45,平均值為57.18,標準差為10.20;分布在效益非常好和效益好區間內的項目效益指數標準差為5.42,分布在效益一般區間內的項目效益指數標準差為3.34,分布在效益差和效益非常差區間內的項目效益指數標準差為4.38,表明大部分輸變電類項目水土保持綜合效益指數波動性不大,水土保持綜合效益穩定。本文針對不同水土保持類型區條件下的輸變電類生產建設項目的水土保持綜合效益進行對比分析,一般平原區、平原沙土區、丘陵區的輸變電類項目水土保持綜合效益在不同級別的分布情況詳見表4,水土保持綜合效益指標對比情況詳見表5。由表4可知,丘陵區項目水土保持效益分布在非常好的區間內最多,占20%,并且沒有分布在效益非常差區間內的項目;平原沙土區項目水土保持效益分布在效益一般的區間內最多,占總數的60%,沒有分布在效益非常好區間內的項目;一般平原區水土保持效益分布最為分散。由表5可知,水土保持效益指數平均數從大到小順序依次為丘陵山區、一般平原區、平原沙土區,這表明丘陵山區條件下的輸變電類生產建設項目水土保持效益最好,其次為一般平原區,最后為平原沙土區。由此可知,丘陵山區輸變電項目實際水土保持措施布設合理,取得了較好的防治效果;平原沙土區水土流失較嚴重,防治難度大,防治效果差,是江蘇省重點防治水土流失的主要類型區。

水土保持效益指數標準差從大到小順序依次為一般平原區、丘陵山區、平原沙土區,這表明一般平原區條件下的輸變電類項目水土保持效益波動性最大,其次為丘陵山區、平原沙土區。由此可知,一般平原區條件下的輸變電類生產建設項目水土保持效益最不穩定,應根據工程實際情況制定不同的防治措施與防治標準,以提高其水土保持效益穩定性。

表4 不同水土保持類型區條件下水土保持效益指數級別分布

表5 不同水土保持類型區條件下水土保持效益指數對比

4 結論

(1)輸變電類生產建設項目水土保持效益指數≥72.12為效益非常好,61.98~72.12為效益好,50.37~61.98為效益一般,44.25~50.37為效益差,≤44.25為效益非常差。應該加大對水保效益指數小于44.25的輸變電類項目的防治力度。

(2)丘陵區條件下的輸變電類生產建設項目水土保持效益最大,其次為一般平原區,最后為平原沙土區;一般平原區條件下的輸變電類生產建設項目水土保持效益波動性最大,其次為丘陵山區,最后為平原沙土區。應加大對平原沙土區條件下的輸變電類項目的防治力度,提高水土保持綜合效益,還應穩定并提高一般平原區條件下的輸變電類項目的防治效益。

(3)由于受研究對象的復雜性等方面影響,本研究尚有諸多不足之處。評價因子的選擇存在一定的主觀性,要克服此弱點,就必須開展水土保持綜合評價因子與水土保持效益之間復雜關系的長期試驗和大量研究;本研究選取的樣本數目有限,可能導致水土保持效益分析比較結果與實際情況存在差異,針對這一問題,需在以后的分析評價中進行修正和完善。

[1]宋曉強,張長印,劉潔.開發建設項目水土流失成因和特點分析[J].水土保持通報,2007,27(5):108-113.

[2]劉卉芳,徐永年,陳超,等.山區丘陵區輸變電工程水土流失特點及防治措施分析[J].北京水務,2009(S2):21-24.

[3]陳渠昌,張如生.水土保持綜合效益定量分析方法及指標體系研究[J].中國水利水電科學研究院學報,2007,5(2),95-104.

[4]劉紀根,張平倉,喻惠花.水土流失綜合治理率綜合評價指標體系框架研究[J].長江科學院院報,2008,25(3):82-86.

[5]Lambert D,Schaible G D,Johansson R,et al.The value of integrated CEAP-ARMS survey data in conservation program analysis[J].Journal of Soil and Water Conservation,2007,62(1):1-10.

[6]卜貴賢,李凱榮,周俊.陜南秦巴山區小流域水土保持治理綜合效益評價[J].水土保持研究,2011,18(6):231-235.

[7]吳高偉,王瑄,王玉民,等.丹東市水土保持綜合效益評價模型的建立與解析[J].中國水土保持,2008(6):33-36.

[8]尹 輝,蔣忠誠,羅為群,等.湘中丘陵區水土保持效益綜合評價[J].中國水土保持,2010(12):50-53.

[9]張理華,周秉根,萬蓉蓉,等.皖南低山丘陵區水土保持綜合評價[J].水土保持學報,2001,15(6):20-23.

[10]Hansen L,Ribaudo M.Economic Measures of Soil Conservation Benefits:Regional Values for Policy Assessment[R].Washington D.C.,US:US Department of Agriculture,2008:1-25.

[11]景可,焦菊英.水土保持措施與效益評價研究:以陜北安塞縣為例[J].水土保持研究,2011,18(1):132-136.

[12]史海靜,李銳.水土保持工程綜合效益評價研究:以陜西省長江流域水土流失綜合治理工程為例[J].水土保持研究,2008,15(2):40-43.

[13]陳維杰.水土保持綜合治理措施效益分析:以渾椿河流域為例[J].水利經濟,2006,24(2):22-25.

[14]華榮祥,張富,田青,等.甘肅省水土保持措施的綜合效益分析[J].水土保持通報,2012,32(2):211-214.

[15]姜德文.運用水土流失影響指數評價主體工程設計及水土保持方案[J].中國水土保持,2010(12):4-6.

[16]劉卉芳,徐永年,陳超,等.開發建設項目水土流失特點及減蝕效益分析評價[J].水土保持通報,2009,23(3):170-173.

[17]陳然,姚小軍,閆超,等.基于GIS和組合賦權法的農村生態功能適宜性評價及管制分區:以義烏市巖南村為例[J].長江流域資源與環境,2012,21(6):720-725.

[18]劉利霞,王鳳蘭,徐永新.基于熵權法的區域農村飲水安全評價:以云南省為例[J].水資源與水工程學報,2009,20(1):99-103.

[19]朱堅,翁燕波,張彪,等.基于組合賦權法的寧波市城市生態系統質量評價[J].中國環境監測,2011,27(1):64-68.

[20]陳曉安,謝頌華,張磊,等.生產建設項目水土保持綜合評價[J].水土保持通報,2012,32(5):286-290,295.