“神秘王國”的青銅奇葩

武貞

戰國中山國是北方少數民族——白狄族鮮虞部在今河北省中南部建立的國家。戰國初年逐漸強盛起來,與齊、魏、燕、趙等強國相抗衡,耀兵稱王于太行山麓,是一個僅次于“戰國七雄”的“干乘之國”。但由于中山國非周王室宗親,而是少數民族建立的國家,史籍對中山國的記載非常簡略零散,兩干多年來中山國成為了一個鮮為人知的“神秘王國”。

上世紀七十年代以來,考古工作者對河北省平山縣三汲鄉的戰國中山古城遺址、中山王陵以及百余座平民墓進行了考古發掘,出土了數以萬計的精美文物。其中各種青銅器的造型奇巧瑰麗,風格雄健豪放,錯金銀工藝光彩斑斕,各種動物造型裝飾惟妙惟肖。精品迭出的戰國文物顯示出中山國高超的鑄造工藝,生動地表現了戰國時代的精神氣質。

一、神秘的“千乘之國”

《左傳·魯定公四年》記載:“(公元前506年)晉荀寅求貨于蔡侯,弗得。言于范獻子曰:‘國家方危,諸侯方貳,將以襲敵,不亦準乎……中山不服,棄盟取怨,無損于楚,而失中山,不如辭蔡侯。”這是“中山”之名始見于史書。公元前459年至公元前457年晉國伐中山,中山可能受到了嚴重打擊,此后史籍中便沒有了中山的記載。直到公元前414年,“(趙獻侯)十年,中山武公初立”(《史記·趙世家》)。后“其國富強,遂建國備諸侯之制,與中夏伉歟”(《戰國策·中山策補》)。但當時的大國魏國對中山擅自稱王十分不滿,“魏文侯令樂羊將,攻中山,三年而拔之”(《戰國策·秦策》)。公元前407年,魏國占領了中山,魏文侯派太子擊為中山君。

中山被滅后,中山桓公“身勤社稷,行四方,憂勞邦家”,經過20多年的勵精圖治,于公元前380年前后復興了中山國。復興后的中山國定都靈壽(今石家莊市平山縣三汲村附近),但此時的中山國位于趙國的東北部,中山國又成為趙國的心腹之患。趙國于公元前377年、公元前376年兩次進攻中山國,《史記·趙世家》記載“(趙成侯)六年,中山筑長城”,以抵御趙國入侵。到桓公的繼任者成公在位時,中山國力進一步得到增強。公元前332年,趁齊、魏與趙國發生戰爭時,中山國“引水圍鄗”,致使趙軍龜縮鄗邑(今石家莊市高邑縣境內),直至齊、魏撤軍。這一事件被趙國認為是恥辱,也成為了趙國日后消滅中山國的導火線。公元前327年,中山國最有作為的國王謦登上歷史舞臺。在他在位期間,中山與韓、趙、魏、燕共同稱王,史稱“五國相王”。并于公元前314年趁燕國王噲讓位相國子之而引起的內亂,討伐燕國,結果得燕地“方數百里,列城數十”,中山國于此時達到歷史鼎盛時期。

極盛的頂點同時又是衰亡的起點,強盛的背后則孕育著嚴重的政治和社會危機。謦之后,繼任者(妾子)(次/蟲)由于內政外交政策的不當,致使中山國逐漸衰落。在對內政策上,中山國君“好巖穴之士”,重視學習中原各國的養士制度,卻忽視了農業生產和軍隊建設,造成“農夫惰于田”“戰士怠于行陣”的現象,兵力日漸衰落,國家逐漸貧窮。對外中山國往往依附一國進攻他國,并不斷改變依附和進攻的對象,導致與多國結怨,陷于孤立。再加上中山國大臣們勾心斗角,后宮爭權奪寵,政治日趨腐敗。中山國內外交困之時正是趙國胡服騎射富國強兵之時,“趙以二十萬之眾攻中山,五年乃歸”(《戰國策·趙策》)。燕國也趁機進攻中山國,收復昔日失地。公元前296年,趙國攻破中山國都靈壽,中山國君(妾子)(次/蟲)出逃齊國,趙立尚為中山王傀儡。“(趙惠文王)三年,滅中山,遷其王于膚施(今陜西榆林)”(《史記·趙世家》)。公元前295年,戰國中山國滅亡。

二、驚世的青銅寶器

《史記·貨殖列傳》載:“(中山)丈夫……作巧奸冶,多美物。”戰國中山國手工業極為發達,亂世中的中山工匠制造的青銅器,造型奇特,工藝細膩,裝飾華美,較中原各國手工藝品有過之而無不及。

錯金銀四龍四鳳方案座(圖1),高36.2厘米,中山王墓出土。案是古代席地而坐時使用的一種小桌子。案面原為漆木,現已不存。案座底部由兩雌兩雄四只梅花鹿承托。案座弧面上四龍四鳳扭結纏繞。龍為獨首雙身,雙尾反鉤頭上雙角。每兩個龍身盤繞處各有一只鳳探頭而出,似在引吭高歌。龍頭上各有一個一斗二升式的斗拱,斗棋的形式按照當時木構建筑的挑檐結構制成,這是第一次以實物面貌生動再現出戰國時期的斗拱造型。整件器物通體錯金銀,采用各部分鑄、然后鉚焊的工藝,渾然一體。這件案座復雜精巧,造型內收而外敞,動靜結合,疏密得當,突破了商、周以來青銅器動物造型以浮雕或圓雕為主的傳統手法。

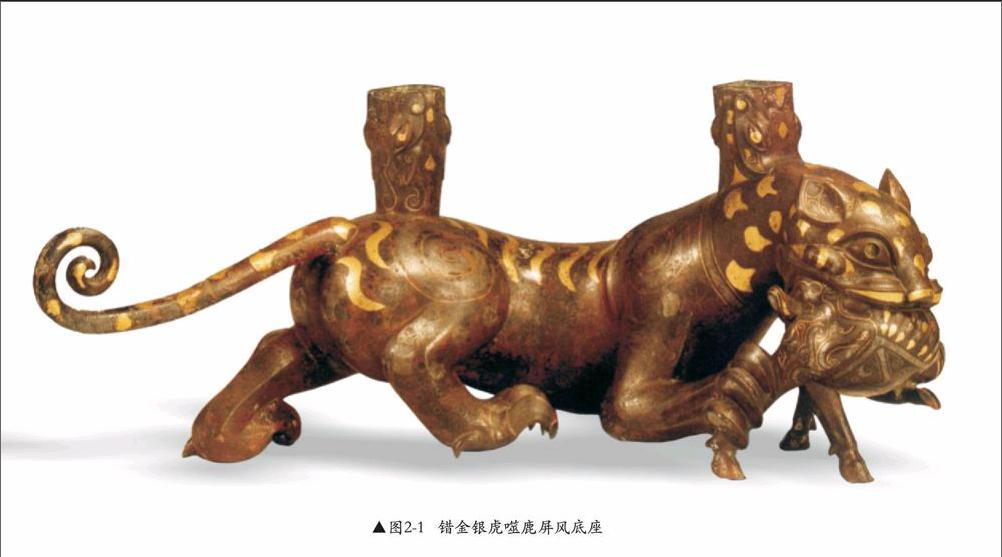

錯金銀虎噬鹿屏風底座(圖2),長51厘米,中山王詈墓出土。器身鑄成一只勇猛威武的老虎,兩耳直豎,雙目圓睜,身體渾圓并向右側弓曲,兩腿用力后蹬,右前腿以肘著地,用利爪抓住一只小鹿的后腿,張開的血盆大口正緊緊咬住一只幼鹿的后身。小鹿在虎口中拼命掙扎,短尾用力上翹,情貌凄切。猛虎與幼鹿的力量對比懸殊,弱肉強食的凄慘場面鮮活地展現在眼前。虎的右前爪因為抓鹿而懸空,座身平衡借用鹿腿支撐,構思巧妙。虎與鹿的皮毛斑紋,均采用錯金銀工藝,生動逼真。虎的頸部和臀部有兩個飾有山羊面的長方形銎口,用于插放屏風扇。

錯金銀銅牛屏風底座(圖3),長53厘米,中山王謦墓出土。銅牛渾圓壯碩,尾巴挺直,周身用金銀線錯出卷云紋,尾巴上有銀線和金點錯成的鱗片紋,爽快明麗。牛背上有以山羊頭面裝飾的銎口,用于插放屏風扇。

錯金銀銅犀牛屏風底座(圖4),長55.5厘米,中山王墓出土。犀牛身軀肥碩,全身用金銀線錯出卷云紋,黃白相間,絢麗奪目。犀牛背上的銎口飾有山羊面紋。

錯銀雙翼神獸(圖5),長40.1厘米,中山王墓出土。獸頭高昂,怒目圓睜,利齒交錯,張口咆哮,利爪外撇,平穩有力地支撐身體,兩肋間生出的雙翼直指天空,矯健有力,似乎隨時準備騰空躍起。神獸的通身飾錯銀卷云紋和鳥紋,充滿了神秘氣息,是鎮器或陳設品。

錯金銀神獸(圖6),長22.1厘米,中山王墓出土。神獸似牛非牛,頸部前伸,脊背扁平,大肚低垂,四肢短粗,憨厚敦實,周身裝飾繁密的錯金銀卷云紋,是鎮器或跽坐的扶手。

十五連盞銅燈(圖7),高82.9厘米,中山王墓出土。形狀好似一棵枝繁葉茂的大樹,有七節樹枝,承托起十五盞燈盤。七節樹枝的榫口各有不同,便于安裝和拆卸。樹上裝飾有游動的夔龍、鳴叫的小鳥、頑皮的小猴。樹下有兩位鮮虞族的家奴,正向樹上拋灑食物戲逗群猴。底座由三只獨首雙身的猛虎承托鏤空的夔龍紋圓形底座。整盞燈造型獨特,錯落有致,是目前出土的最高的戰國燈具。

銀首人俑銅燈(圖8),通高66.4厘米,中山成公墓出土。整體造型是一位玩蛇耍猴的藝人,兩手分持兩條蛇,蛇的吻部托起燈盤。三盞燈盤高低錯落,各有三個燈釬,可根據需要分別點燃。燈柱頂部還鑄有一只游動的夔龍追逐一只頑皮的小猴。玩蛇藝人高顴扁臉、濃眉短須,是典型的北方少數民族男子的形象。他身穿錦紋寬袖長袍,嘴上兩抹胡須微微上翹,笑容可掬,頭部用白銀精心制作,發絲清晰可見,眼睛用黑寶石鑲嵌,至今仍閃閃發光。這件銅燈通過奇特的造型,逼真傳神的人物塑造和真實細膩的動物刻劃,使整件作品生動而不流于單調,并形成了動中有靜、靜中有動的藝術風格,不愧為我國青銅燈具中的精品佳作。

錯銀鑲金嵌松石銅犧尊(圖9),長40厘米,中山成公墓出土。器身鑄造成一只小獸的形象,身形圓潤,雙耳豎起,眼睛圓睜,憨厚敦實。身上錯有紅銅或嵌有綠松石,頸部還有金泡飾。背上的蓋鑄成一只天鵝,正在曲頸回首整理背上的羽毛,神態安逸。蓋邊裝有合頁,裝酒的時候可以打開,倒酒時小獸的嘴就是流口,構思巧妙。

勾連云紋銅方壺(圖10),高45.2厘米,中山王墓出土。壺的胎壁輕薄,棱角周正,通體鑲嵌紅銅絲、綠松石并填藍漆,色澤絢麗。器身遍布勾連云紋圖案,多種云紋相互纏繞,云氣彌漫,繽紛奪目。

狩獵宴樂圖銅蓋豆(圖11),高30.7厘米,石家莊市平山縣穆家莊戰國初期墓葬出土。豆身鑄有四層共七組狩獵圖案,刻畫了90個人物、63只野獸、26只鳥和6條魚,圖案花紋精細繁密,人與動物鮮活生動。器蓋飾有兩組狩獵侍宴圖像,幾個人物在二層的樓臺上飲酒觀景,伎樂們跪坐在樓下演奏編鐘編磬。樓外,射手們手持弓箭正在射獵群雁,有的大雁已被射獵下來,有的大雁還在天空飛翔。豆的腹部是狩獵圖,獵人們有的手持刀劍奮力刺獸,有的操著長矛拼力追逐,有的喬裝成動物正在格斗。人奔獸跳,生動活潑。

鷹柱銅盆(圖12),徑57厘米,中山王墓出土。盆底鑄有一只背負圓柱的龜。柱頂站立一只昂首飛翔的雄鷹,利爪緊緊抓住糾結在一起的兩只蛇頭。雄鷹圓瞪雙目,嘴巴尖刻,巨爪鋒利,兇猛敏捷。盆的外壁裝飾等距離四只口銜圓環的飛鷹,與盆內柱頂之鷹遙相呼應。底座鏤雕活潑精致的蟠螭紋,將整個大盆襯托得更加生機勃勃。

三、精湛的青銅工藝

通過以上精美的青銅器,不難看出戰國中山國的青銅制造業應是十分發達。通過考古發掘,中山國靈壽古城遺址的手工業區內,發現有頗具規模鑄銅冶鐵的作坊遺址,出土有大量的銅質、鐵質工具及生產所用的煉爐、爐渣、石范、陶范等器物。由此可知,戰國中山國不僅有著頗具規模的青銅制造業,而且還使用先進的工具,掌握著高超的工藝技術。

1、多種鑄造工藝綜合運用

戰國中山國出土如此繁復的青銅器物,制作工藝難度是很大的,其鑄造要有科學的計算、嚴格的范模。從陶范到金屬范,從單合范到雙合范,從外范到內范,都需要統一的設計,統一的焊接,其中曲度大的部分還要分別采用多次焊接的方法,接縫處必須做到緊密才能使之結合成整體。有的器物采用器身和附件分別鑄造的方法,接合時或將先鑄好的附件嵌入器身和范中,然后灌入銅液,使之連成一體,或用合金焊接。這種制造方法便于在生產過程中進行勞動分工,是鑄銅工藝的一大進步,這一切都顯示了中山國冶銅工藝的進步。

2、數學原理實際應用

由于制造生活用具、作戰武器以及戰時運算數據的需要,戰國時期的數學知識得到迅速發展,特別是幾何學的角度、弧度劃分,直角三角形勾股弦的關系,還有容積和比例的運算,在當時都能達到相當精確的程度。中山工匠科學構思,將數學原理與青銅器物造型巧妙結合。如銀首人俑銅燈的燈盤兼為底座,同時略向外移與另外的兩盞燈形成了一條完整的斜線,而直立的男俑則形成一條豎向的直線。從整體上看,全燈的外形就構成了一個規整的直角三角形,使燈體高大而穩固。又如錯金銀四龍四鳳方案座,每個龍身皆為獨首雙身,相鄰的龍身在弧度上構成半圓,四個半圓聚攏后成為半球,中山工匠是將準確的弧度計算運用其中。

3、鑲嵌、錯金銀等裝飾工藝廣泛采用

鑲嵌工藝就是在銅器表面鑄出淺凹花紋,再嵌入紅銅、松石等不同材料,使金屬表面平整,并利用不同物質的光澤或形狀構成各種圖案。如嵌勾連云紋銅方壺的制作方法就是先在器身上模鑄好凸起的花紋,再在凹入的溝槽內根據圖案需要分別填嵌紅銅絲、綠松石和藍漆,最后打磨光滑。經過這樣裝飾后,這件壺多種云氣纏繞扭結,變化萬千,五彩繽紛,放射出奪目的光彩。

錯金銀即先按設計好的花紋刻畫出溝槽,再用金或銀嵌入槽中,最后再錯平磨光。經過錯金銀裝飾的器物色彩斑斕,具有令人炫目的藝術效果。如錯金銀虎噬鹿屏風底座,黑褐色的虎頭、虎尾和后背之上,先按設計好的花紋刻劃出溝槽,再將大片的金片嵌入槽中,虎身上金光燦燦的花紋就顯露出來。虎腿和虎腹用同樣方法嵌以細密的銀絲卷云紋。金黃銀白的璀璨與青銅渾然一體,更增加了器物的藝術魅力,具有典型的戰國時代風格。

戰國中山國的優秀工藝傳統在這一地域沿襲下來,直到兩漢,從中山靖王劉勝、王后竇綰墓及歷代中山王墓中出土的大量青銅器,以及鎏金銀、錯金銀、松石瑪瑙鑲嵌器物等仍可看出戰國中山國鑄造工藝的傳承。

四、獨特的藝術風格

戰國時代是社會發生大變革的時代。社會的進步,思想的開放,藝術的活躍,科學技術的發展,無一不影響到藝術創作上。中山國工匠將游牧民族帶來的彪悍活潑的北方青銅氣息,與當地高度發達的中原科學文化相互交融,于是創作出這造型奇特、奇巧瑰麗的青銅藝術珍品,反映出戰國中山國獨特的藝術風格。

1、鮮明的北方游牧民族風情

來自北方自然生態環境的狄族鮮虞部,造就了中山國獨特的審美情趣。中山工匠在制作青銅器時,充分展開想象,在器物的造型、紋飾上展示著自己粗獷、古樸、奔放的民族風情,展示了北方大草原天高地闊、馳騁獵殺的溫馨愉悅。如錯金銀虎噬鹿屏風底座,工匠注重動感和力度的表現,選擇最能吸引人的瞬間去表現動物的神態。猛虎身體彎成弧形,猶如一張繃緊的弓,側視則虎臀支起,匍匐擒食,形成一條s形線。它充滿著彈性和力量,造成一觸即發的強烈動態,是對老虎捕食情態最精練的概括,反映出北方游牧民族善于刻劃動物造型的熟練技能,同時也反映出中山國青銅工藝的族屬特點。

2、幻想的神話意味

戰國中山國青銅器以寫實風尚為基礎,使用精致華美的鑄造工藝,自由活潑的表現手法,寓神話于造物之中,用具象、立體的造型藝術反映出戰國時期新的藝術風格。如錯銀雙翼神獸是中山國特有的器物,據專家研究,這種神獸可能是傳說中風神飛廉的形象。風神又稱風伯,名為飛廉,相傳他是蚩尤的師弟,曾與蚩尤一起拜一真道人為師在祁山修煉,是掌管風的神仙,主要職能是配合雷神、雨神幫助萬物生長,所以受到歷代君主的虔誠祭祀。錯銀雙翼神獸的造型所透射出的靈動、鮮活的文化特質,與燕、趙兩地深沉、厚重的漢族文化風格具有明顯的差異。著名的歷史學家李學勤先生指出,這種神獸形象具有中國北方民族及斯基泰一西伯利亞式藝術的特色,與獸身鷹首的格里芬屬類似母體和同一藝術風格。