頸動脈海綿竇瘺致顳葉出血和腦干淤血1例報告并文獻復習

葛安巖 李秋平 丁晶 毛悅時

(復旦大學附屬中山醫院神經內科,*神經外科,上海 200032)

頸動脈海綿竇瘺(carotid cavernous fistula,CCF)是頸動脈或其分支與海綿竇之間形成的異常通道,血液經此通道由動脈直接流入海綿竇內[1]。CCF的最常見癥狀有頭痛、搏動性突眼、顱內雜音、球結膜充血、水腫、眼球運動障礙、蛛網膜下腔出血、耳鳴、鼻出血等,而眼外癥狀較少見。本研究報告1例CCF致顳葉出血及腦干淤血患者,結合文獻復習,探討其臨床表現及形成機制,旨在為臨床診治該病提供經驗。

1 一般資料

1.1 病史 患者,女性,55歲,因“左側耳鳴4個月,視物成雙3個月,右側耳鳴2周”于2013年9月9日入院。2013年4月22日患者感勞累,失眠,隨后出現咳嗽、氣喘;某次劇烈咳嗽后,左耳開始持續聞及類似流水的“刷刷”聲,伴有頭部發脹、耳后疼痛;無發熱、頭痛、惡心嘔吐,無視物成雙、肢體乏力及麻木、外傷。經過對癥治療后,咳嗽逐漸好轉,但耳鳴持續存在,至外院五官科就診,考慮神經性耳聾,治療(具體不詳)后無明顯好轉。3個月前,患者左眼出現視物模糊,伴有明顯頭部發脹;1周后發覺左視時視物成雙,實像與虛像水平排列,伴左側結膜充血。2013年6月至我院眼科,查眼底、頭顱MRI未見明顯異常,行紅玻璃試驗后診斷為“左外展神經麻痹待查”,首次收入我院神經內科,考慮“左側海綿竇綜合征”可能,行顱內血管CTA(圖1)檢查,未見明顯異常;行腰椎穿刺檢查,測得腦脊液壓力170 mmH2O,腦脊液常規生化指標均正常,診斷為“多顱神經炎”;給予甲鈷胺片、維生素B1、激素(甲潑尼龍濾波酸鈉500 mg×3 d、240 mg×3 d、120 mg×3 d治療后改為口服潑尼松40 mg/d)。經治療,患者復視較前好轉,出院,潑尼松逐漸減量(40 mg×14 d、30 mg×7 d、15 mg×7 d)。3周前患者左側耳鳴及視物成雙再次加重,左眼完全不能外向活動,伴左眼紅腫;2周前右耳出現類似的耳鳴,并逐漸出現右眼單眼視物模糊,伴全身乏力及頭部發脹,于9月9日第2次入我院神經內科治療。自發病后,患者神志清楚,精神納食尚可,睡眠欠佳,大小便正常;無高血壓病、遺傳病病史,偶測血糖升高。

圖1 頭顱血管CTA

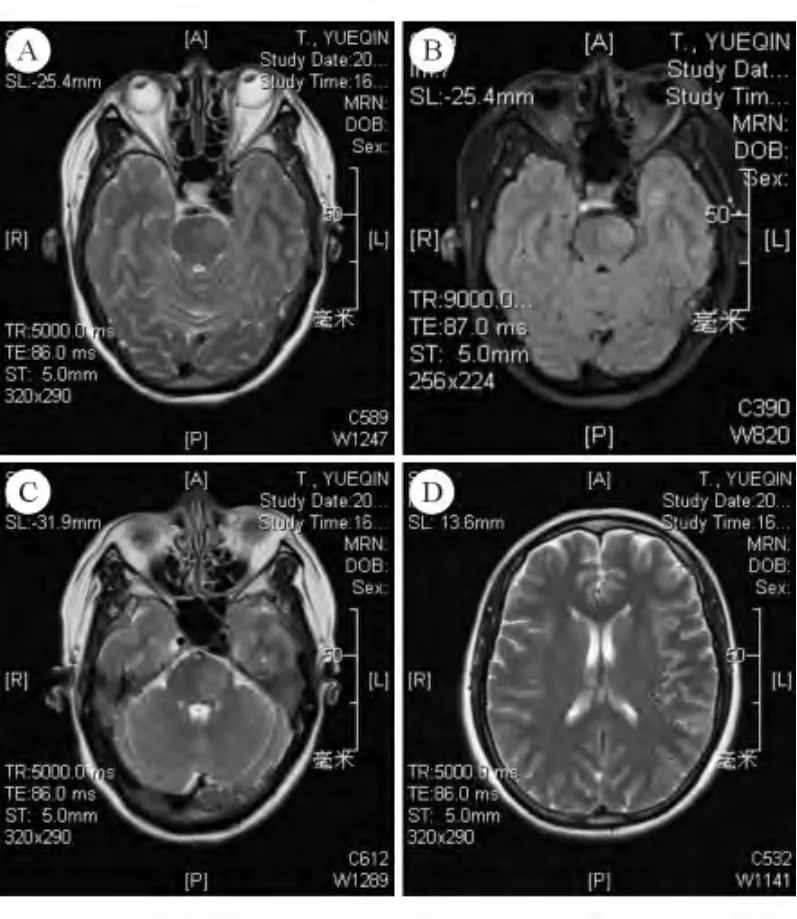

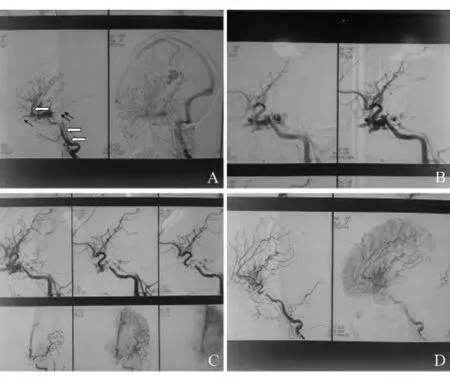

1.2 本次診療經過 入院后患者神志清楚,視力粗測可,雙側瞳孔等大等圓、對光反射靈敏;左眼球結膜充血、水腫,內收位、外展露白5 mm,不能上、下視;左側眼瞼略下垂,左側面部呈洋蔥皮樣、感覺減退(口周減退最明顯);左側角膜反射消失;雙側聽力粗測可,weber試驗偏右,四肢肌力V度,肌張力正常,雙上肢腱反射(+++);雙下肢腱反射(++),左側掌頜反射(+),雙側 Babinsiki征(+)。因此,考慮左側外展神經、動眼神經、滑車神經、聽神經、三叉神經核及雙側錐體束受累。復查頭顱MRI:左側腦干、顳葉異常信號(性質待查)、大腦半球小血管增多(2013年9月,圖2)。復查腰穿:腦脊液壓力185 mmH2O,常規生化指標均正常。結合上述癥狀、體征、各項檢查結果,診斷為“腦干腦炎”。給予患者甲潑尼龍琥珀酸鈉(1000 mg×3 d,500 mg×5 d,240 mg×3 d)治療。因患者頭顱MRI見左側大腦半球小血管增多,行頭顱血管MRA(圖3),提示左側CCF,遂于9月22日轉入我院神經外科。術前復查頭顱MRA(2013年9月,圖4),左額顳葉病灶較前增大,合并少量出血,腦干病灶較前相仿;術中依次行雙側頸內動脈及左側椎動脈造影(圖5),仍示左側CCF;早期眼靜脈、巖上竇、巖下竇、蝶頂竇及顱內皮層靜脈顯影,見盜血現象嚴重;使用彈簧圈栓塞后可見引流靜脈竇早期顯影消失,盜血現象改善。術后患者左眼外展,外上、外下運動仍不能到位,但球結膜水腫明顯好轉,耳聞流水聲(顱內雜音)消失。

圖2 腦干及顳葉MRI檢查結果

圖3 頭顱血管MRA檢查結果

圖4 顳葉MRA檢查結果

圖5 左側頸動脈顯影

2 討 論

根據病因,CCF分為創傷性 CCF及自發性CCF。自發性CCF主要見于年老女性,占所有CCF患者的30%。頸內動脈海綿竇區的動脈瘤破裂是最常見的自發性CCF的病因。此外,肌纖維發育不良、Ehlers-Danlos綜合征或彈性假黃瘤病等遺傳病患者的血管壁易受損,患者咳嗽等輕微刺激即能促使CCF的形成;研究[1]顯示,部分患者可能是由于微靜脈血栓形成或靜脈竇壓力增高導致硬腦膜動脈破向海綿竇,出現硬腦膜動靜脈瘺;高血壓、血管動脈硬化性疾病、妊娠、糖尿病血管病變以及血管膠原病均為硬腦膜動脈破裂的危險因素。本例為55歲女性患者,僅有可疑糖尿病病史,否認外傷史,以勞累、劇烈咳嗽后急性起病,故首先考慮自發性CCF。

CCF患者的表現除顱神經麻痹外,主要表現為因眼內壓力改變、視網膜缺血引起的眼部癥狀,如:搏動性突眼、視物模糊、球結膜充血水腫;50%的CCF患者會出現眼外肌麻痹,其中第6對外展神經最易受累,第3、4對顱神經也可以單獨或者聯合受累;此外,CCF患者還可以出現單側眶區疼痛、顱內血管雜音等。嚴重的CCF患者可以出現顱內出血、蛛網膜下腔出血、顱內壓增高、腦缺血、鼻出血等,甚至會危及生命,但腦干異常信號較少出現。

Murata等[2]報告了1例41歲女性患者,其以左側頭痛、耳鳴、復視起病,數天后進展為右側偏癱、構音障礙、雙眼右側凝視和嗜睡;頭顱MRI示左側橋腦出血和水腫;血管造影示左側CCF,且患者巖上竇閉塞、腦干周圍靜脈增粗;行彈簧圈阻塞CCF后,患者病情好轉。

CCF的臨床表現取決于流入海綿竇的血量及血流的引流方式。海綿竇的血流可以通過眼上靜脈、眼下靜脈、蝶頂竇、皮層靜脈前向引流,引起搏動性突眼、球結膜充血水腫、皮層靜脈充血水腫;或經過巖上竇、巖下竇后向引流,引起腦干癥狀。通過CCF入靜脈的血流量較大[2-3],巖上竇、巖下竇、硬腦膜靜脈竇、顱后窩靜脈血栓形成[4],手術栓塞不完全等導致CCF引流方式改變等均可能促發腦干靜脈淤血,甚至出血或梗死。

本例患者發病初期僅表現為耳鳴、顱神經麻痹及左眼球結膜輕度充血水腫等,無錐體束受累表現,頭顱MRI(2013年6月)未見明顯異常;2013年9月查體見雙側病理征陽性,復查頭顱MRI,左側腦干及顳葉顯示T1高、T2低異常信號,伴有左側大腦半球小血管增多。術前頭顱MRI示,上述顳葉病灶加重,合并少量出血。由于壓力傳遞,CCF的引流靜脈竇,如巖上竇、巖下竇、蝶頂竇的壓力隨之增高,見圖6。與巖上竇、巖下竇貫通的基底靜脈叢主要收集橋腦、中腦的回流血,而蝶頂竇收集顳葉血流;三者壓力升高會導致腦干及顳葉淤血、水腫。因此,頭顱MRI表現為左側腦干及顳葉異常信號影。而左側大腦半球小血管增多是由皮層靜脈淤血造成的。隨著病情的發展,如不及時手術,若淤血病灶繼續發展,則可引起出血,嚴重時可危及生命。本研究中的自發性CCF患者同時出現腦干及皮層出血病灶,為首例報道。

3 經驗及教訓

患者首次入院考慮“海綿竇綜合征”,但行頭顱血管CTA后未見明顯異常,可能由于當時患者的CCF瘺口較小,而使頭顱血管CTA出現假陰性。重新評估患者出血前頭顱MRI(圖4B),可見眼靜脈有明顯擴張,這是CCF經眼靜脈引流的證據。故對于頭顱血管CTA陰性的可疑CCF患者應行DSA檢查,以進一步輔助診斷,早期治療,改善患者預后。

[1]Ellis JA,Goldstein H,Connolly EJ,et al.Carotid-cavernous fistulas[J].Neurosurg Focus,2012,32(5):E9.

[2]Murata H,Kubota T,Murai M,et al.Brainstem congestion caused by direct carotid-cavernous fistula-case report[J].Neurol Med Chir(Tokyo),2003,43(5):255-258.

[3]Shintani S,Tsuruoka S,Shiigai T.Carotid-cavernous fistula with brainstem congestion mimicking tumor on MRI[J].Neurology,2000,55(12):1929-1931.

[4]Bussiere M,Lownie SP,Pelz DM,et al.Direct carotid-cavernous fistula causing brainstem venous congestion[J].J Neuroophthalmol,2009,29(1):21-25.