與西藏結緣

拉薩大叔

至今我都未得大叔真名,四十多歲的中年漢子,體魄壯美,肅然的神情中又有幾分從容的自信和生活的安逸映襯出的淡定。第一次偶遇大叔是在拉薩去往巴松措的途中,注意到他只因為他開了與我們同款的車,這在西部算是鳳毛麟角的選擇,與同伴自心中贊賞大叔的慧眼。如是,只是簡單的相逢亦不值得掛念。第二日,當我們在雨幕中抵達魯朗花海時,大叔的車也已在停車場,果斷把車停在了大叔車旁的空位上,我在便條上留言貼在他的前擋玻璃上,頑皮地邀請他加入我們車友會的QQ群。

如果不是第三日清早出現的一次小意外,情緣便止于此。當早出發游花海,剛出度假村,門口溪上的木橋就給我們來了個下馬威,車輛右前輪滑出橋面,進退兩難,上下不得,同行伙伴憂心焦慮,束手無策。佛祖派來化險為夷的正是后于我們出發的大叔。只見他在雨中從后方急步走來,沒有問怎么出的事,車是誰的,現在準備怎么辦,只是徑直走到車頭不顧橋面泥濕,跪地察看,而后果斷而迅速地給出了解決辦法,組織大家同心處置。待大家正歡呼雀躍、慶祝脫險時,余光中捕捉到大叔轉身離去的身影。我緊趕幾步上去道謝,適時地請求留下大叔的聯系方式。此時的大叔已不再是兩日前冷淡戒備的形象,他用溫暖寬厚的大手握起我余驚未消的涼手互道珍重,暖意四起。

這日上午我們的行程與大叔相仿,游覽途中相遇多次,遇到了總會聊上幾句,大叔熱心地告知途中各種信息和資訊,又匆忙道別。在他們一家三口走入花海深處時,想起車上尚有家鄉帶來的大白兔,留下大白兔在他們車上以表謝意,循著他們映入花海的身影奮力揮手。

邊巴和家人

與邊巴的相遇,也是在魯郎車輛出險的早晨。

如不是他扛來敦實的墊木,鞋也不及脫下,鉆入車底蹚水清早陰涼的溪水將木頭墊于車輪下,車子是否會皮毛無損地安然脫險未嘗可知。那日午時回到度假村用餐,為表謝意力邀邊巴共聚。餐桌旁的邊巴已換去清早濕臟的衣物,也沒了當時矯健、麻利的樣子。他是一個瘦小個子的藏人,沒有一般藏族男子的魁美,臉上帶著和藹的笑,落座下來拘謹得都不知如何安放手腳,我們道謝于他,他又如孩子般靦腆得不知如何作答。

邊巴在度假村工作已有數年,家就在兩公里外的東巴才村。我在車上盡可能多地搜尋出相贈邊巴的禮物時,一行人已經商定去邊巴家拜訪。

邊巴與姐姐一家同住。白色的房墻,黑色的窗邊,五彩的門楹,這是典型藏家的風格,泥土堆砌的院墻,寬敞院落被野生的草地鋪滿,潔凈而綿軟,入門的臺階邊拼放齊整的花盆,格桑花迎風搖曳。家中只留姐姐和她的兩個孫女在家,這是一個因勤儉而富庶的家,窗楣明凈,案幾光亮,眼目所及全無贅物礙眼,只有邊巴姐姐大紅的黨員證映入眼簾。

當同行的攝影大師們各自架起心愛的設備,為孩子的純真傾倒而癡迷創作的時候,我與女伴在邊巴家敞亮的客廳喝著姐姐親手做的酥油茶和酸牛奶,在爐火邊取暖閱讀。偶然抬眼,收獲的又是窗外云煙霧繞的優仙美地。

巴松措的漢子和孩子

那日到達巴松措暮色已起,留宿在當地的藏民家。同行的小弟欣喜地奔回來告訴我有藏民在別處的院子里跳舞,要不要一起看。本有倦意,卻不低誘惑,循聲而訪。那家院內鑼鼓喧天,壯漢們翩然起舞,婦孺圍觀,笑容甜美。漢子們一曲跳罷酣暢淋漓,散坐院內喘息小憩。想起車上帶著的大白兔奶糖,轉身取來分享給大家。人很多,窗內的、廊下的、屋邊的……每人兩顆奶糖不多不少,正好夠分。有一個妹妹是我們所住藏家的孩子,之前我已給過她一把奶糖,再給她的時候她執意不要,說已經獲得不該再要。還有一個三四歲的小女孩,我給她奶糖后迅速與旁邊尚未得奶糖的姐姐分享,這是一個習慣性的動作,未經思考而自然發生的,是城里孩子恃寵生嬌所沒有的乖巧。看著他們每一個人都嚼著甜甜的奶糖而笑意盈盈,我的心里也滋養出甜美無數,因為被他們的純真感染而心生明亮。

岡拉梅朵的國際友人

拉薩,北京東路,岡拉梅朵。恐怕去過拉薩的人無人不知,關于拉薩的各種書刊恐怕也鮮少有不提及這家餐廳的,更是深得了同伴的喜愛,她的存在已然是一個傳說了。于是在拉薩逗留的日子,此處似乎成了餐飯的唯一指定。有一天我們從林芝返回拉薩,住店、歇腳,一切收拾穩妥,準備去岡拉梅朵吃晚飯,天色還很亮,樓下滿了位,只好去二樓尋,意外地發現在二樓的天井有露臺的餐位,歡蹦亂跳地就坐了下來。啤酒,酸奶,咖喱牛腩,烤羊排,鮮麗的花朵,歡愉的音樂,溫媚的微風,心中能想起的只有“現世安穩,歲月靜好!”

夜色將暮未暮的時候走來七八個歐洲人,有年輕美貌的女孩子,有端莊優雅的老太太,也有氣質儒雅的老先生,一群魚貫而入穿過天井,似乎他們也看中了露臺的長桌,終于有人猶豫著問“Can we?”,我們欣然允應。

話題自然是從“where are you from?”聊開了。當我們說起,我們是從上海開了四千多公里的路到拉薩,去過珠峰后再要開著車回到上海的時候,他們每一個人都瞪大了眼睛唏噓,是驚訝,是羨慕,是佩服。我們拿起手機,翻開相冊,與他們分享一路的風景與美好,又在拉薩的街巷互祝安好,揮手相別。

江孜飯店和江孜廚房的主人們

這一次的旅程中,江孜所留下的美好印象無出其右。除了宗山古堡的肅穆、白居寺的靜樸、縣城街巷的恬淡,也許最讓人無法忘懷的是隨緣的偶得。

入住江孜飯店是偶然,如果沒在江孜縣城的上海路發現她,也許吃過晚飯短暫休整后我們就直驅日喀則了。江孜飯店是由一組始建于1986年的建筑群組成,是一座具有濃郁而古樸的民族風格的涉外酒店,開業至今26年,依舊運行良好,有些設施雖老而全無臟舊之感,在歲月的磨礪中暈染出小資的情調,文藝的氣息,懷舊的氛圍。前臺做check-in的是一位五十多歲的藏族大媽,帶著金絲邊的眼鏡,工號006,足以證明她在這個酒店的資歷和淵源,許是當年亦是芳容初綻年輕女子。正是入住的高峰期,雖忙于應對卻笑容慈和,讓我驚訝的是她接待外賓時流利的英文水準。

也許是多日的奔波疲累,又或床潔鋪暖,次日三竿方得夢醒,前夜滿院車馬已各奔四方,曠廖的廣場上僅剩一車偏安一隅,咎自安然。門衛拎著手中的掃把圍車四下端倪打量,定是在猜度為何這車的主人,與眾不同,遲遲不趕腳。

上午做check-out的是一位四十多歲的藏族男子,容顏依舊有藏家男子的粗獷,然而又受了現代教育的熏陶,氣質儒厚,謙恭有禮。賓客盡數撤離,不再忙亂。從你們打上海來聊起,如數家珍地為我們介紹起江孜沿途的景點風光,建議我們去看難得的賽馬節。

江孜廚房在江孜飯店的斜對面,逗留江孜的早晚飯食都是在那兒解決的。一進門一個大叔就用生疏的漢語,指著我們手里的手機,比劃著告訴我們Wi-Fi密碼,不禁一愣,第一次遇到這么主動善待的店家。點菜時,大叔似乎洞察心底,一個兩個全是心頭的好。細想是因為大叔和藹的語氣,那樣地親切一點都無生分之感,讓人不由自主有如歸家,心生信賴。等餐的間隙環顧四周,發現墻上林布的錦旗,全是感恩店家的慈善之為,聯想大叔待人的和善自也順理成章。

定日的婦人和孩子們

在去往珠峰的途中,遇到一路迎面而來的婦人和孩子,我們慢下車速,她們漸圍上來與我們招呼。翻出不多的儲備與孩子們分享。找出隨程帶去的鉛筆和練習冊,一下子無數雙大手和小手牽著渴求的雙眼伸向我,任我怎么分發,眼前總有那么多伸長的手,直至我散盡所有。我知她們有很多人是不斷重復地索取,可我無意責難,這是物資匱乏的西藏以西,即便駕車我都覺得一個集鎮到另外一個集鎮的艱辛和遙遠,況她們都無公共交通可乘,經濟寬裕的或許會有摩托車代步,除此只有徒步,一年或許一年都不會有一次進城的機會。只愿可以有小小的幫助給予她們溫暖。而臨別時收獲她們滿足的笑臉中送予我們路途的平安,于心安然。

扎什倫布寺后山轉經道上的人們

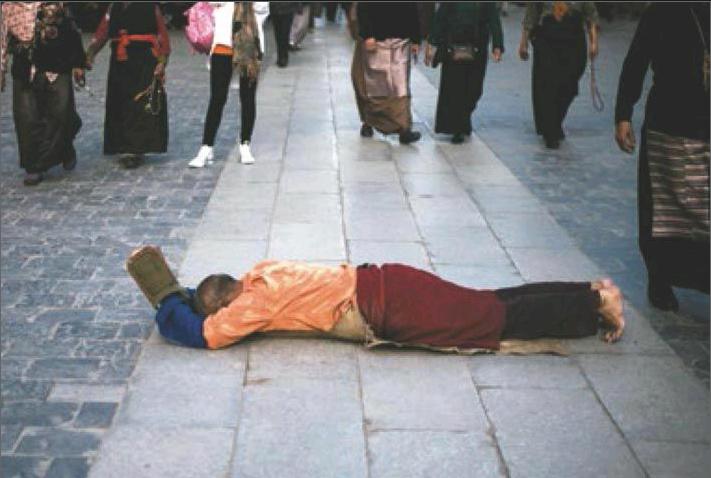

扎寺后山的轉經道大概是同伴的私房路線,游客甚少,決定去爬是因為那是日喀則市的制高點,可以俯瞰全城。轉經道沿著扎寺的外墻順著山勢起伏,沿途有乞討的丐,有慵懶的狗,有修行的僧,還有轉經的人。邊看邊走,邊爬邊走,偶或不小心擋了轉經人的道,雙手合十歉意微笑,欠身避讓,無論男女,無論老幼,無論貴賤,無論貧富,他們雖無多言語,然全都笑容親和全無責備。

對于藏傳佛教不曾深研,文化根源決定了個人信仰。故而對于西藏的寺廟沒有狂熱的參觀欲望,兩年前看過布宮、大小昭寺,哪怕有導游的講解,對于其中的了解也僅浮于表象。明白與其去當一個庸附的游客,不如學會尊重他們,不去打攪他們,遠遠看過心意點到。

318上文藝的交警

西藏境內交管甚嚴,國道、省道關卡林立,警力遍布。每一程都會有不同的限速要求,你若超時便是違法。判斷的依據也很簡單,入口發你一張寫有時間的限速單,你若在規定的時間以內走完全程便是違法,扣分罰款自是必然。一路警察多是嚴肅,面無表情,看過限速單,若不違法,收下單據就放行。只有在林芝回拉薩的途中一位漢族的年輕警察看過限速單后問我們單據是否要留作紀念。一下覺得遇到了善解人意的同道中人,收下單據連連道謝。車開出檢查站老遠,還津津樂道,贊不絕口警察同志的文藝范兒。