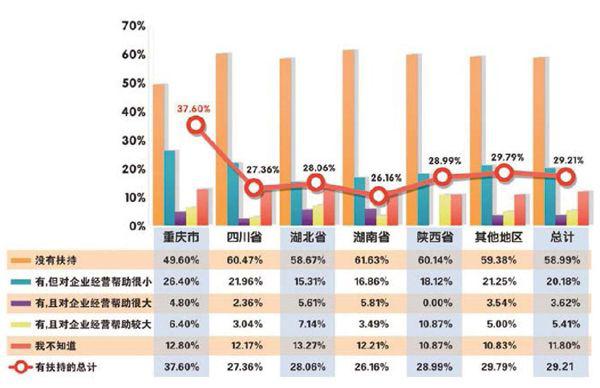

六新政扶小微贏未來

國家政策性金融體系對小微企業的政策性金融業務支持仍然缺位。

《中國經濟信息》綜合報道

國務院總理李克強9月17日主持召開國務院常務會議,部署進一步扶持小微企業發展推動大眾創業、萬眾創新。

會議指出,小微企業是發展的生力軍、就業的主渠道、創新的重要源泉。在推進簡政放權,尤其是實施商事制度等改革后,新設企業大幅增加。加大對小微企業、個體工商戶特別是在改革中“呱呱墜地”新生者的扶持,讓它們在公平競爭中搏擊壯大,可形成示范效應,推動大眾創業、萬眾創新,也能增添社會活力和發展內生動力,促進經濟穩定增長和民生改善。

六條新策扶持

為進一步扶持小微企業的發展,會議確定,在繼續實施好現有小微企業支持政策的同時,重點推出以下新政策:一是加大進一步簡政放權力度。加快清理不必要的證照和資質、資格審批,為小微企業降門檻、除障礙。

二是加大稅收支持。在現行對月銷售額不超過2萬元的小微企業、個體工商戶和其他個人暫免征收增值稅、營業稅的基礎上,從今年10月1日至2015年底,將月銷售額2萬-3萬元的也納入暫免征稅范圍。對小微企業從事國家鼓勵類項目,進口自用且國內不能生產的先進設備,免征關稅。

三是加大融資支持。采取業務補助、增量業務獎勵等措施,引導擔保、金融和外貿綜合服務等機構為小微企業提供融資服務。鼓勵銀行業金融機構單列小微企業信貸計劃,鼓勵大銀行設立服務小微企業專營機構。推動民間資本依法發起設立中小銀行等金融機構取得實質性進展。

四是加大財政支持。對吸納就業困難人員就業的小微企業,給予社會保險補貼。政府以購買服務等方式,為小微企業免費提供技能培訓、市場開拓等服務。高校畢業生到小微企業就業,由市、縣公共就業人才服務機構免費保管檔案。

五是加大中小企業專項資金對小微企業創業基地的支持,鼓勵地方中小企業扶持資金將小微企業納入支持范圍。

六是加大服務小微企業的信息系統建設,方便企業獲得政策信息,運用大數據、云計算等技術提供更有效服務。會議要求,各地各部門要確保政策盡快落實,并適時提出進一步措施,幫助小微企業贏得“大未來”。

資金困境仍待解

事實上,近年來,國家已出臺的各項政策多維度關懷、支持小微企業的成長脈搏。“為小微企業營造良好的生存環境,就是在幫助中國經濟轉型。”業內人士在接受媒體采訪時表示,我國經濟發展正邁入高效率、低成本、可持續的中高速增長階段,在這一時期,呵護中國經濟的“毛細血管”,著力改善廣大小微企業的生存環境成為高層持續推進的工作。

此次發布一系列扶持政策中,最引人關注的要數財稅方面的優惠措施:從今年10月1日至2015年底,將月銷售額2萬—3萬元的小微企業納入暫免征稅范圍;對小微企業從事國家鼓勵類項目,進口自用且國內不能生產的先進設備,免征關稅;對吸納就業困難人員就業的小微企業,給予社會保險補貼;政府以購買服務等方式,為小微企業免費提供技能培訓、市場開拓等服務;清理各種針對小微企業不合理的收費項目。

除了上述新政,近兩年來,國家已先后出臺一系列支持小微企業發展的金融財稅政策,如“提高小型微型企業增值稅和營業稅起征點”、“月銷售額不超過2萬元的小微企業暫免征收增值稅和營業稅”等直接作用于小微企業的減免稅政策。加速推進中的“營改增”改革也給小微企業帶來看得見的紅利,相對于部分試點行業的一般納稅人,政策對于小微企業來說,幾乎是全盤性的利好。頻繁出臺小微企業扶持政策,傳遞了政府力促小微企業健康發展的決心。

“稅收上,不僅要對小微企業減稅,政府還應設立專項資金對小本經營的企業進行補貼。”中國國際經濟交流中心信息部部長徐洪才建議,金融上,現在國家政策性金融體系對小微企業的政策性金融業務支持是缺位的,應加強政策性金融支持;監管機構應對商業性金融機構做出具體規定,要求在信貸資金中對小微企業貸款必須達到一定比例;還要多管齊下,發展小微金融機構,如果能將現在的一部分小貸公司發展成為吸收存款的小型村鎮銀行,那么,小微企業資金不足的現狀將得以高度緩解。

小微企業是“快艇”

所謂小微企業,根據此前中國財政部和國家稅務總局聯合印發的《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》,主要包括:工業企業,年度應納稅所得額不超過30萬元(人民幣,下同),從業人數不超過100人,資產總額不超過3000萬元;其他企業,年度應納稅所得額不超過30萬元,從業人數不超過80人,資產總額不超過1000萬元。

評論員苑廣闊認為,在過去很長的一段時間里,不管是政府還是社會,對小微企業的重視程度都不夠。因為在很多人看來,小微企業規模小、雇傭人數少,相應的在稅收、就業、產值方面也就小,屬于“小打小鬧”。社會各界這種對小微企業的態度,顯然不利于小微企業的發展,比如導致政府缺少對小微企業必要的扶持;比如創業者也覺得要做就做“大事”,對小微企業不屑一顧。

但是事實證明,這種觀念是十分錯誤的。一方面,如果說一些國有、民營大型企業是經濟領域的“航空母艦”的話,那么小微企業就是海面上自由穿梭的快艇。

一個社會良性的,健康的經濟形態,就是由大型企業和小微企業共同組成的,雙方在市場經濟中既各行其是,各得其所,同時又互相支持,互為依靠,這樣才能保證整個國家和社會經濟生活的穩定,也就是保持社會發展的穩定。而且和大型國企比起來,小微企業還有一個很明顯的優勢,那就是更加機動靈活,擺脫了大型企業尾大不掉的弊端,在創新和活力上更勝一籌。也正是近年來小微企業在國家經濟發展中所展露出的鋒芒,所取得的成績,讓政府和社會都逐漸改變了對其的看法。現在,小微企業已經成為經濟和社會發展的一只生力軍,成為解決就業的新的增長極,同時也成為科技、文化創新的重要源泉。