“人”是新型城鎮化發展的關鍵

高敏 王豫剛

新型城鎮化貴在突出“新”字、核心在寫好“人”字,要以著力解決好“三個1億人”問題為切入點。

城鎮化是我國發展的重頭戲。不僅是因為與美國城鎮化率達到90%、韓國達到80%等的現實差距,更因為城鎮化背負著擴大內需、拉動增長的重任。

2014年9月16日,中共中央政治局常委、國務院總理李克強在推進新型城鎮化建設試點工作座談會上強調,我國經濟保持中高速增長,必須用好新型城鎮化這個強大引擎,并指出,新型城鎮化貴在突出“新”字、核心在寫好“人”字,要以著力解決好“三個1億人”問題為切入點。

城鎮化“短板”

新型城鎮化是一個綜合載體,不僅可以破解城鄉二元結構、促進農業現代化,而且有助于擴大消費,釋放更大的內需潛力。

當前,我國城鎮化正處于加速發展的關鍵時期,2013年,城鎮化率已達到53.7%。從全球的城鎮化發展規律而言,當一個國家的城鎮化率超過30%以后,將會進入到加速過程,直到70%左右完成;隨著外界環境的變化,城鎮化必須進入以提升質量為主的轉型發展新階段。

再者,規模龐大的農民工階層參與到我國城鎮化過程中,他們與既有城市居民間的“城市二元結構”矛盾日趨突出。有關統計表明,在2.6億農民工中,大約有1.59億在城市工作半年以上的農民工及其家屬處于“半市民化”狀態;絕大多數農民工沒有充分享受到城鎮的公共服務和社會保障。在城鄉二元結構還沒解決的情況下,又出現城市二元結構,使得我國社會問題更加復雜。

隨著經濟結構變化和農業生產率的提高,我國農村需要轉移的就業人口較多,但在鄉鎮層面,工業化與第三產業發展不足,沒有足夠的就業崗位,大量剩余勞動人口轉向較大城市尋求就業機會,這是形成城市二元結構主要的原因之一。同時,就業崗位不平衡也導致了我國城鎮化進程緩慢,主要是沿海等經濟發達地區就業崗位多于欠發達的中西部地區,導致中西部的農民向沿海等地區轉移,也引發了春節交通問題。

“如何使農民享受與城市居民同等待遇,這里面有兩個難題:一是,住房問題,從1978年到現在,增加了近35%左右的居民,相當于5億人左右,按每三口之家一套住房來算,就需要一億多套住房。城市住房短缺也是導致房價高居不下的原因,數量少買不上,價格高買不起,這是制約城鎮化發展的一個重大難題,所以,農民進入城市,解決住房問題非常困難。”艾豐經濟發展研究院院長艾豐向《中國經濟信息》記者解釋道,“二是,公共服務問題,醫療、教育、養老等問題比較棘手,政府財力欠缺難以一下子解決,所以解決這兩個問題過程相當困難,并且需要相當長的過程。”

艾豐認為,城鎮化應該是城市與農村兩方面的問題:“在農村出現的問題就是‘3861部隊,只剩下老人兒童婦女在進行農業,所以,農村需要提升,就要進行農業現代化。而農業現代化為什么難以解決,因為第一,中國的城鄉二元結構,特別是農村體制問題,不利于市場化和現代化。農民規模太小,但現代化需要一定規模;第二,農村的土地是進入不了市場的,不能進行買賣的,只有國家進行收購,才能進行交易”。

“也就是說,一是規模小,二是,體制制約了城鄉要素的流動。農村現代化,既需要規模,又需要外界要素、資本等投入,但農村的體制又制約了這些要素的流動。所以必須解決這兩個問題,農村現代化、農業現代化才能發展,才能改變農村的面貌。”艾豐對《中國經濟信息》記者表示。

實際上,這三個問題是城鎮化發展中的大問題,農民進入需要就業崗位以及公共服務,同時,農村也需要發展。“這三個環節缺一不可,并且短期內看不出成效,所以說,城鎮化不能只追求速度,也需要看重質量。需要在穩妥中尋求速度。要穩妥,也就是要這三個環節平衡。工業發展太快,農業支持跟不上不行;人口轉移太快,服務跟不上也不行。這是一個需要互相匹配的一個過程。三個方面的任務單個解決已經比較困難,還需要相互匹配,這也就導致城鎮化發展更加困難。”艾豐說。

同時,人口過于向大城市集中,城市規劃和建設盲目向周邊擴延,帶來了“城市病”。近年來,污染加劇,交通擁堵、房價高企等弊端在一些城市日益突出,制約了城鎮化健康發展;同時還出現了諸如土地城鎮化快于人口城鎮化、破壞城市文化和歷史等現象。為此黨中央在制定“十二五”規劃期間提出要進一步提高城鎮化的質量和科學發展水平。

科技、文化、旅游、工業、物流五大因素的進步有助于城鎮化質量的提高,然而前路仍存資金、土地以及城市病“三座大山”,進一步創新思路,走中國特色新型城鎮化道路才是解決之道。

四舉措助推城鎮化

我國城鎮化正處于關鍵階段,需要積極推進,但又不能急于求成。要按照新型城鎮化的要求,既要抓住五方面的驅動,又要制定好新型城鎮化中長期發展規劃。

金融是現代經濟的核心,在市場化資源配置中起著重要作用。產業化、城鎮化離不開金融信貸的支持,而資金一直是阻礙城鎮化發展的絆腳石之一。

城鎮化需要大量的資金投入,以一個農民人口市民化需8萬元計算,現有的2.6億農民工,就需要20多萬億元。完全靠政府投入不現實,完全靠市場融資也不可行。一方面,有專家建議可將有關項目按非經營性和經營性分類,前者的主要資金來源以財政資金或城鎮化建設債券投入為主,而后者的投資主體可以是國有、民營、外資等。另一方面,要讓農民變市民,農民還必須有錢。除通過土地流轉、務工等增加收入外,很重要的是必須依法進一步改革征地制度,提高農民在土地增值收益中的分配比例。

此外,城鎮化需要大量的土地,通過土地整理,統籌使用城鄉土地,是解決城鎮化進程中土地問題的重要途徑,關鍵是要尊重農民意愿,保障農民的合法權益,避免出現農民“被動上樓”、耕地“占優補劣”等現象。

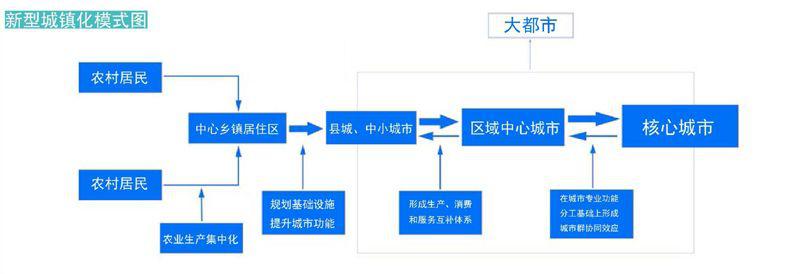

同時,城鎮化是人口持續向城鎮集聚的過程,城鎮“可接納”、“有就業”、“能融入”都是解決問題的關鍵因素。分析人士建議,未來的城鎮化要在東部地區和有條件的中西部地區逐步打造更具國際競爭力的大城市群,對于人口分散、不具備城市群發展條件的區域,應該重點發展小城鎮。

城鎮化客觀上是一個農村人口逐步減少的過程,但決不能以犧牲農業和糧食生產為代價,要依托大戶、工商企業等,通過土地流轉、土地入股、農民變農業工人等方式,來增強農業的效益和吸引力。同時,還應通過制定優惠政策,吸引城鎮優秀人員進入農村,實現城鎮化和農業現代化相互協調、同步發展。