海峽兩岸農產品貿易競爭與互補關系分析

喬王慧子 葉思嘉 王巾菁

(上海海關學院,上海201204)

農產品貿易作為海峽兩岸貿易最早恢復的領域,兩岸貿易聯系日益密切。2010年6月《海峽兩岸經濟合作框架協議》(簡稱ECFA)的簽訂,使兩岸經貿合作更加密切,進一步深化了農產品貿易。自2013年1月1日起,大陸與臺灣ECFA“早收清單”里相互所列產品將全部實現零關稅,快速推進了雙方商品和服務貿易自由化進程。然而,臺灣方面對大陸列入的“早收清單”的降稅項目,一直秉承“堅決不納入農產品”的原則。大陸從未享受過臺灣方面對農產品降低關稅與市場開放的優惠措施,卻給予了臺灣18個農漁產品零關稅優惠稅項。

一、研究方法與數據說明

(一)研究方法

1.海峽兩岸農產品競爭關系

出口相似度指數(Export similarity index),分為出口產品相似度指數和出口市場相似度指數,其測算方法如下:

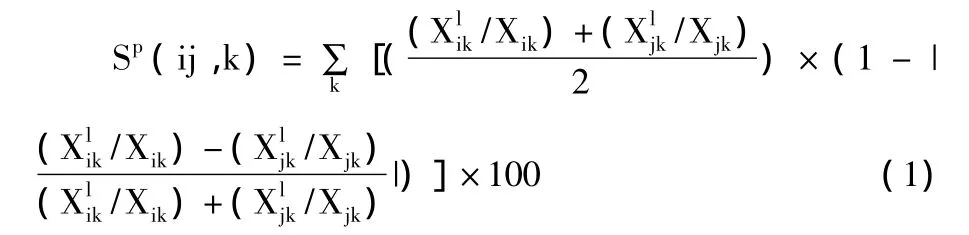

(1)出口產品相似度指數。最早由Finger和Kreinin(1979)提出,用來衡量兩個地區在第三市場或世界市場上出口產品結構的相似程度,本文采用修正后的計算方法,其計算公式為:

式(1)中,Sp(ij,k)表示i地區和j地區出口到k市場的產品相似度指數,i,j分別表示所要比較的任意兩個地區,這里的k表示第三市場或世界市場,X表示出口/Xik代表i地區出口到k市場中第l種商品所占的份額。

該指數的測算結果在0~100之間,數值與兩地區出口到第三市場或世界市場的產品結構相似度成正比。數值為0時,兩地區出口到第三市場或世界市場的產品結構完全不同,數值為100時,則表明完全相同。

(2)出口市場相似度指數。市場相似度指數用來衡量任意兩地區某一特定產品出口市場的相似程度,修正后的市場相似性指數的計算公式為:

該指數是從i地區和j地區出口到k市場的貿易額的加權平均數。該指數的測算結果在0~100之間,數值與兩地區出口商品的市場分布的相似度成正比。數值為0時,兩地區出口商品的市場分布完全不同,數值為100時,則表明完全相似。

2.海峽兩岸農產品互補關系

(1)產業內貿易指數(Intraindustry Trade Index)

本文采用Grubel和Lloyd(1975)的產業內貿易指數(簡稱G-L指數),反映一個地區在一段時間內的產業內貿易水平。其計算公式為:

式(3)中,GLIITi表示某一特定產品i的產業內貿易指數;表示i地區對j地區第l種產品的出口額,表示i地區對j地區第l種產品的進口額,該指數的測算結果在0~1之間,數值與該商品的產業內貿易比重成正比。0.5作為臨界點,當數值大于0.5時,表示產業內貿易占優勢,反之則產業間貿易占優勢。

(2)顯示性比較優勢指數(revealed comparative advantage index)

顯示性比較優勢指數是一種地區出口比較優勢的測試工具。用來衡量該地區某類商品在世界平均范圍內出口能力。該指數的測算結果與該地區的出口優勢成正比。當測算結果大于0.8時,則表明該地區的某類商品具有比較優勢,其計算公式如下:

式(4)中,RCA為i地區在k類產品的顯示性比較優勢指數。其公式分別表示為:Xik表示i地區k類產品的出口額,Xtk表示i地區所有產品的出口額,Xwk表示世界k類產品的出口額,Xwt表示世界所有產品的出口額。

(二)研究范圍與數據來源

1.研究范圍界定。根據WTO《農業協議》,農產品的范圍為HS前24章及其他另列出的產品。其他農產品在海峽兩岸中產生的貿易份額比重很小,在分析過程與結論中不產生影響,本文對其相關數據忽略。同時根據數據的可得性和可比較性,本文采用HS前24章商品的統計數據,并按照HS規定將農產品分為如下四大類(見表1)。

表1 HS分類法中的農產品

2.數據來源。本文采用的世界范圍內的數據來源于世界貿易組織數據庫(stat.wto.org),聯合國糧農組織數據庫(www.fao.org/statistics/databases/zh);大陸方面的數據主要來源于中華人民共和國國家統計局(www.stats.gov.cn)的歷年統計數據,部分數據來源于中華人民共和國商務部對外貿易司(http://wms.mofcom.gov.cn)的中國農產品進出口月度統計報告;臺灣地區的相關數據來自臺灣“行政院農業委員會”(www.coa.gov.tw)。

二、結果與分析

(一)海峽兩岸農產品競爭關系分析

1.海峽兩岸農產品種類相似度分析

出口結構相似度較高,具有一定競爭性。從圖1中可知,海峽兩岸農產品出口相似度指數較高,主要集中在第一大類農產品即活動物;動物產品,其最高達到32.10,同時第三大類農產品即動、植物油、脂及其分解產品;精制的食用油脂;動、植物蠟,其出口產品相似度在1.0上下徘徊,且起伏變化不大。可見,大陸和臺灣在某些農產品上存在一定的競爭,導致出口結構相似度較高,在世界市場上的競爭較為激烈。從農產品品種上看,大陸因其地廣物博,勞動力成本低廉,在中、低端農產品市場具有優勢;而臺灣地處熱帶,采取小規模農業生產,積極發展精致農業,在熱帶果蔬及優質高端農產品市場占有優勢。雙方應避開出口產品的相似部分,降低競爭性,充分發揮兩岸農產品貿易的互補性。

圖1 1996-2011年海峽兩岸四大類的農產品出口產品相似度指數變動情況

2.海峽兩岸農產品市場相似度分析

圖2 1996—2011年海峽兩岸農產品市場相似度指數變動情況

由圖2可知,1996—2011年間大陸與臺灣的農產品市場相似度指數均保持在30~40之間,起伏不大,均低于50,表明兩岸農產品市場相似度總體較低。該指數由1996年的最低值28.63逐年上升,變動平穩,2009年躍至最高值35.86。2009—2011年大陸與臺灣的農產品市場相似度趨于平緩。2000年前,由于地理位置及政治因素的特殊性,兩岸出口國家主要集中在東南亞和西方發達國家,大陸與臺灣的農產品出口市場高度依賴于日本,之后兩岸實施出口市場多元化戰略,兩岸農產品市場逐步分散,隨著兩岸“你中有我,我中有你”的格局逐漸形成,中國大陸與香港對于臺灣而言是僅次于日本的重要出口地,兩岸農產品市場相似度指數下降。但日本、美國、韓國、東盟仍然是兩岸農產品共同重要市場,從而導致近年兩岸農產品市場相似度指數有所回升。

(二)海峽兩岸農產品的互補性分析

1.海峽兩岸農產品產業內貿易分析

表2為2000—2012年基于HS編碼分類的24章農產品,利用臺灣對大陸農產品進出口額得到的產業內貿易指數(簡稱G-L指數),從得出的數據可以分析出,海峽兩岸農產品貿易呈現出以下兩個特點:

(1)產業內貿易與產業間貿易并存

從表2的計算結果可以看出,海峽兩岸農產品貿易存在產業內貿易與產業間貿易并存的現象。從24章分類的農產品看,2000—2012年間產業內貿易指數一直低于0.5的農產品有第07、10、12章,這3章農產品在海峽兩岸農產品貿易中以產業間貿易為主導地位。第05、17章農產品的產業內貿易指數在2000—2012年中只有個別年份低于0.5,絕大多數高于0.5,可以認為是偏重產業內貿易。尤其是第17章的G-L指數高達0.99,可以看出海峽兩岸在該章的農產品產業內貿易程度極高。第01、02、06、14、19 章農產品有個別年份高于 0.5,可以認為是偏重產業間貿易。2000—2012年中,第 01、03、08、09、18、20、21、22章農產品由產業間貿易占優勢轉向產業內貿易為主;而第 04、06、11、13、15、19、24 章農產品由產業內貿易占優勢轉向產業間貿易為主。

(2)農產品貿易集中度較高

通過觀察2000—2012年第1—24章農產品進出口總額占兩岸農產品進出口總額的比重,可以看出兩岸農產品貿易主要集中第12、03、05、21章,分別是子仁果實、稻草及飼料、水產品、其他動物產品和雜項食品。這四章農產品的進出口貿易量共占海峽兩岸農產品貿易量的53.27%。24章農產品里面,有6章的農產品大于5%,共占海峽兩岸農產品貿易量的66.4%;有10章的農產品占海峽兩岸農產品的比重小于2%,其中有4章的比重小于0.5%,分別是第01、02、18、14章,表明這4章在海峽兩岸之間的貿易量很小。

表2 2000—2012年海峽兩岸農產品的產業內貿易指數 單位:%

注:表格中數據缺失的部分由“-”表示,數值為0.00是因為該數值較小由保留小數造成的。“總額”是根據海峽兩岸在2000—2012年共13年間所發生的進出口貿易總額計算得到。“比重”是依照2000—2012年共13年的海峽兩岸的該章農產品進出口貿易額占海峽兩岸的農產品進出口貿易額的比重,該表格中的農產品章節按照所占比重從大到小排列。

2.海峽兩岸農產品顯示性比較優勢指數分析

根據1996—2011年大陸和臺灣農產品在國際市場上的進出口額,以及世界范圍內的農產品進出口額,計算得出大陸與臺灣農產品的顯示性出口比較優勢指數(RCA指數)及大陸對臺灣的顯示性出口比較優勢指數的比值(見表3)。

(1)總體看兩岸農產品的顯示性比較優勢均較弱

根據RCA指數的設定標準,整體來看海峽兩岸農產品均不具有比較優勢。1996—2000年大陸農產品顯示性比較優勢指數均大于0.8,表明在此期間大陸在國際上具有一定的比較優勢,但自2001年起低于0.8,至2011年達到最低值0.35,農產品出口不具有比較優勢。臺灣農產品顯示性出口比較優勢指數僅有1996年高于0.5,其余年間都低于0.4,表明臺灣農產品顯示性出口優勢較小,低于國際平均水平,農產品在國際市場上的競爭力較弱。這是因為兩岸在加入WTO后,農產品貿易額大幅度提高,但貿易逆差也不斷擴大,加入WTO后面對國際農產品市場的沖擊,其比較優勢不斷下降。

(2)兩岸農產品顯示性比較優勢均呈下降趨勢

1996—2011年,大陸農產品RCA指數從1.05降至0.35,臺灣農產品RCA指數則從0.52降至0.17,詳見表3。雖然這十幾年間有微弱起伏,但整體呈現出明顯的下降趨勢。由于大陸產業結構不斷優化升級,農產品所需的土地、勞動力、資金等要素發生轉移,農產品生產成本上升,相應地影響大陸農產品出口比較優勢。而臺灣地區土地面積較小,適宜農產品生產的土地資源稀缺,同時臺灣勞動力成本較高,導致臺灣農產品的顯示性出口比較優勢減弱。

表3 1996—2011年海峽兩岸農產品顯示性出口比較優勢指數

[1] 姚海華.中國與東北亞主要國家農產品貿易互補性分析[J] .中國農村經濟,2006(9):14.

[2] 榮靜,楊川.中國與東盟農產品貿易競爭和貿易互補實證分析[J] .國際貿易問題,2006(8):46.

[3] 朱新鑫,李豫新.中國與中亞五國農產品貿易競爭性和互補性分析[J] .國際經貿探索,2011(3):17-18.

[4] 張傳國,蔡曉藝.多視角下海峽兩岸農產品的貿易互補性研究[J] .國際貿易問題,2008(1):109 -113.

[5] 凌振春.中澳農產品貿易互補性與競爭性分析[J] .上海經濟研究,2006(11):67 -68.

[6] 鄭思寧.閩臺水產品貿易競爭與互補關系研究[J] .國際經貿探索,2013(1):103 -112.

[7] 林冰,劉春艷.多視角看中日農產品貿易互補性[J] .改革與戰略,2009(10):175.