南江:搬出旅游致富路

四川南江縣是國家扶貧開發工作重點縣,與陜西漢中接壤,轄48個鄉鎮、522個村、97個社區,幅員3383平方公里,總人口70.9萬人。2014年精準扶貧調查顯示,全縣尚有貧困人口10.31萬人,其中,5萬多貧困人口因生存條件十分惡劣需移民搬遷。

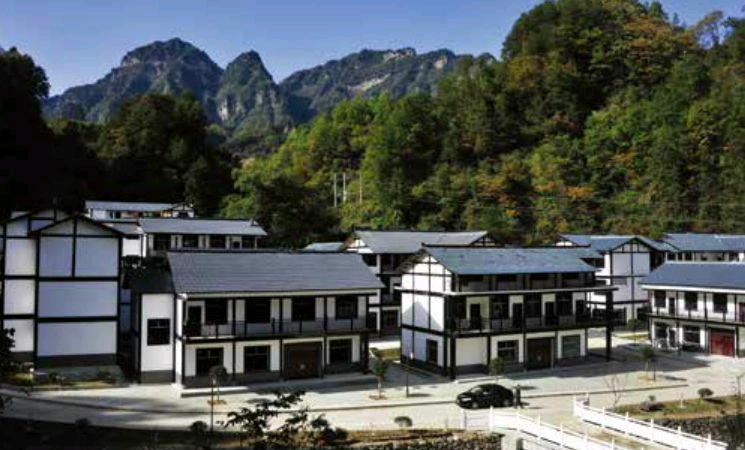

南江縣光霧山鎮位于光霧山國家AAAA級風景名勝區腹心,轄8個行政村,29個村民小組,4個國有林場,總人口3428人,幅員面積579平方公里。近幾年來,在國家發展改革委、省以工代賑辦的關心、支持下,光霧山鎮在易地扶貧搬遷項目引導下,通過多種組合式的工作舉措,共計投入各類資金3680萬元,其中易地扶貧搬遷項目資金700萬元,整合其他項目資金800 萬元,農戶自籌、貸款和投勞折資2180萬元,建成以旅游服務為主的鐵爐壩、桃園寺、普陀、龍王4個集中安置點,安置農戶205戶。

工作三到位

光霧山鎮在易地扶貧搬遷項目工作中,首先就要求工作人員將基礎工作到位,變“要我搬”為“我要搬”。規劃前,按照群眾自愿的原則,工作人員對該鎮符合易地扶貧搬遷政策的農戶進行了全面調查摸底,鎖定了搬遷戶和總人口,對搬遷農戶的家庭、耕地山林、親友分布、從業意向、建房類型等情況進行了詳細了解,登記造冊,并與農戶簽訂搬遷協議書,為規劃編制、土地調整、戶口遷移等提供了可靠的依據。隨后在規劃編制上實行統籌規劃、分步實施,根據需搬遷戶的經濟條件、人員素質,進行分類排隊。將有意愿、有積極性、有一定經濟基礎和經營能力的村民劃為第一梯次;將有一定經濟基礎、持等待觀望態度的劃為第二梯次;將經濟基礎相對困難、有意愿搬遷的劃為第三梯次。在安置點的選擇上,依托光霧山、米倉山兩個國字景區和G244國道的旅游和區位優勢,確定了安置方式以集中安置為主,選定了4個集中安置點統一全鎮搬遷農戶。在規劃內容上,突出基礎設施建設和完善公共服務設施,配套旅游服務等產業項目。

為了保證搬遷工作有序進行,全縣先后組織各級干部60余人次,采取進村入戶,召開壩壩會等方式,借助電視、廣播、宣傳標語等多種宣傳形式,多層次、全方位宣傳易地扶貧搬遷政策,使之家喻戶曉,并加強接收地村干部群眾的思想工作,積極爭取所在地干部群眾對梯次搬遷工作的配合、理解、支持,消除了搬遷群眾“故土難離”的情結和安置區群眾的“排外”思想。

按照《南江縣易地扶貧搬遷優惠政策》,該縣先后將符合農村低保條件的130戶搬遷農戶優先列入參保對象,動員和組織他們100%參加了農村合作醫療;縣國土、公安、農業等部門統一免費為205戶搬遷戶辦理了宅基地、戶籍、耕地等流轉手續,消除搬遷群眾的后顧之憂。根據實施方案,由縣委、政府將各項基礎設施和公共服務設施建設任務、時間節點,以文件形式明確到各部門,確保了安置點路通、電通、水通,村小、衛生室、農民體育場所、閱覽室一應俱全。全縣與該鎮搬遷相關的各項保障措施到位,逐步使搬遷戶思想由“要我留”變為了“我要留”。

在實際工作中,工作組充分利用四個安置點緊鄰光霧山和大壩景區的獨特地理優勢,將搬遷地的后續產業培育定位為旅游服務,并聘請旅游方面的專家,對205戶搬遷群眾進行了住宿、餐飲等方面的技能、接待禮儀培訓,提高了他們自主創業和就業能力。同時,積極發動鄉村干部,對搬遷農戶實行“一幫一”結對幫扶,圍繞旅游服務和核桃、蜂蜜、南江黃羊、中藥材等特色產業進行了全面規劃,搬遷農戶創業致富的愿望空前高漲。

民生項目透細心

為了保證搬遷工作的順利進行和“三個到位”工作不打折扣,南江縣逐步強化責任機制,實行了“六個一”的責任機制和項目三級承諾制。即“一個項目,一名縣級領導,一個幫扶部門,一套工作班子,一個實施主體,一抓到底”,把易地扶貧搬遷工作責任落實到縣級領導、部門領導和鄉鎮領導身上,形成班子抓、專人抓、主管部門協調抓的工作機制;對項目資金來源、建設內容、建設質量、建設期限、后期管護等方面實行逐級承諾,即農戶向項目村社承諾保證自籌資金及時足額到位,項目村向鎮承諾、鎮向縣承諾規范實施項目、保證建設質量、按期完成項目建設等。

南江縣的易地扶貧搬遷項目納入了全縣年度綜合目標考核,由縣以工代賑辦與項目鄉鎮簽定易地扶貧搬遷《目標責任書》,縣目標督查辦牽頭,縣以工代賑辦、扶貧移民局等部門配合,實行月度檢查、季度分析、年終逗硬(四川方言,意為動真格,來真的)考核獎懲,確保了項目有序實施。

搬遷工作開展以來,南江縣以易地扶貧搬遷項目為整合平臺,按照“統一規劃、集中投入、渠道不亂、用途不變、各計其功”的原則,幾年來,先后整合各類項目資金800多萬元,集中用于鄉村路橋、人畜飲水、社會事業及后續產業發展等項目。在土地調整上采取“一戶讓一點”的方式,調整部分土地給搬遷群眾,對安置點土地調整有難度的,則積極組織搬遷群眾進行荒山荒地開墾,以保證搬遷群眾賴以生存的土地之需。先后調整土地926畝,安置了201戶809人,改造低產田土28畝,安置8戶37人,基本解決了搬遷群眾生產用地的困難。

在實際工作中,南江始終把“群眾滿意不滿意、贊成不贊成,答應不答應”作為易地搬遷的決策依據,在編制規劃時,從選址、征地、規劃,到戶型設計、后期配套工程建設等環節,都由廣大村民參與、討論、決定。

在項目實施過程中,南江縣嚴格執行計劃,對下達計劃中的搬遷對象、安置地點、規模、標準和主要建設內容分縣、鎮、村進行了三級公示。按照“建設內容不走樣,建設規模不走樣,建設地點不走樣”組織實施,維護計劃的嚴肅性。

在項目施工前,由搬遷農戶代表擇優選擇施工隊伍,并在鄉、村兩級的監督下與施工企業簽訂《易地扶貧搬遷建房和基礎設施工程合同》,將工程的質量標準、工程數量、建設工期和經費全部落實到各責任主體身上。工程結束后,經縣內初驗合格后,移交給搬遷戶,并報市以工代賑辦正式驗收。在項目區樹立永久性公示牌,將工程建設的主要信息情況進行建后公示,主動接受群眾和社會監督。

在日常施工過程中,南江縣實行質量全程監督、追蹤、備查制。以工代賑辦全程管理搬遷工程,抽調住建等有關部門的技術人員進駐工地,現場指導技術、監管質量。建立了建筑材料準入制,凡進入工地的建筑材料,必須經行業部門的技術員和群眾代表抽檢把關,各階段工程必須由工程監管人員驗收、簽字認可,確保工程質量。工程建設的技術文件、合同文件、招投標文件、農戶管理卡、搬遷人口資格審查表、安置區土地調配和確權情況登記表以及工程規劃、施工資料、工程檢驗驗收鑒定記錄、變更記錄、資金審批資料及建設圖片資料都及時、科學歸檔保存,嚴格管理,保證工程建設規范運行。

在項目實施中,南江成立了項目實施監督小組,通過“一事一議”,最大限度地調動了群眾的積極性,使貧困群眾真正成為項目規劃、實施和管理的主體。同時,積極動員搬遷農戶參加水利建設、修路建房、植樹造林等基礎設施的建設,既使搬遷戶就地務工增加收入,又起到了監督工程質量和進度的作用。

除此之外,南江還在搬遷項目中嚴格資金管理。在賬務管理上,實行“三專四統一”,即專戶存儲、專人管理、專款專用;統一會計科目、統一記賬方法、統一會計賬薄、統一會計報表,任何部門和個人不得以任何借口擠占挪用,嚴格按照補助標準兌現農戶。在資金撥付上,始終堅持“進度撥款制”,對前期工作到位,具備實施條件的項目,經以工代賑辦和財政局審核同意,可先撥付30%的啟動資金,再按項目建設進度撥款。幾年來,該縣的易地扶貧搬遷工作中沒有發生一起違法、違規使用資金現象。

搬遷之地面貌新

通過上述措施,光霧山鎮易地扶貧搬遷取得了明顯成效。主要表現在以下幾個方面:

第一,群眾的生產生活條件明顯改善。全鎮新改建農村公路15公里,橋梁3座120延米;建人畜飲水工程5處; 新建校舍1200m2,村衛生2所100 m2;架設高低壓線路24公里,解決了搬遷群眾交通難、吃水難、用電難、上學難、看病難問題。新建205幢磚混結構房,搬遷群眾人均住房面積由原來的不足6平方米增長為30平方米,真正實現了祖祖輩輩夢寐以求的“進屋不見土、出門不沾泥”、“不見炊煙起、但聞米飯香”的新生活。

第二,搬遷群眾創業意識不斷增強。生產生活環境的改善,安置區人流、物流、信息流增多,群眾市場意識、勞動技能、文化素質逐步強化,促進了原有習慣和思想觀念根本轉變,群眾通過自籌或貸款籌集資金2000萬元,將安置房改造成農家酒店69家、農家樂32家,2013年人均純收入達到8000元以上。

第三,全鎮生態環境得到明顯改善。通過搬遷,有效減輕或者杜絕了人畜對當地生態的破壞,對搬遷后的廢棄建設用地,通過營造生態林或土地開發整理,有效地恢復和保護了旅游景區的生態環境。

第四,搬遷地城鄉一體化進程明顯加快。4個安置點的建成,使得光霧山集鎮骨架,鐵爐壩、桃園寺等集中安置點已成為光霧山旅游鎮的重要組成部分,對當地旅游業的發展起到了重要的推動作用。

第五,全鎮基層組織建設得到明顯加強。一是極大地改善了村級辦公條件,完善村委會職能, 促進了基層組織的凝聚力和戰斗力,也為搬遷群眾學政策、學技術、學科學提供了固定場所,為脫貧致富打下了豐厚的文化基礎。二是融洽了黨群干群關系。易地扶貧搬遷為貧困地區群眾辦成了多年想搬而搬不動、當地政府想干而干不了的事情,成為密切黨群、干群關系的紐帶,成為造福子孫后代的“德政工程”、“民心工程”。