浙江:以低收入農戶為重點打好促農增收持久戰

蔣偉峰

農民增收是“三農”工作的中心任務,是農村工作的永恒主題。2013年,浙江省農民人均純收入達到16106元,連續29年保持全國省區之首,正如省委書記夏寶龍所說,“這是浙江發展走在全國前列的一個重要標志”。“百姓增收”是浙江經濟社會發展必須堅守的三條底線之一,保持農民特別是低收入農民收入的持續普遍較快增長,對于“建設美麗鄉村、創造美好生活”至關重要。

深刻認識形勢 咬定目標不放松

2013年,浙江省委省政府印發了促進農民增收的8號文件,要求到2020年實現農民人均純收入比2010年翻一番。要完成這樣的目標,在增收導向上要做到“持續”、“普遍”、“較快”。所謂“持續”,就是盡可能避免一年過快、一年過慢,避免農民收入年度增幅的明顯波動;所謂“普遍”,就是盡可能實現不同群體農民都能增收,純農戶、低收入農戶也不能例外;所謂“較快”,就是必須保持每年實際增長7.2%以上,并盡可能實現“三個高于”,即農民收入增幅高于城鎮居民可支配收入增幅、欠發達地區農民收入增幅高于發達地區農民收入增幅、低收入農戶收入增幅高于全省農民收入平均增幅。

做到以上三點,必須面對當前農民增收中出現的困難和問題,深刻分析面臨的新形勢。

一是增速放緩。2013年浙江農民人均純收入的名義增幅和實際增幅分別比上年回落0.6和0.7個百分點,連續第三年回落,名義增幅(10.7%)低于全國平均增幅(12.4%)和江蘇(11.4%)等東部有關省份的增幅。2014年一季度,全省農民人均可支配收入6495元,絕對值位居全國第二位,但10.8%的增幅卻是全國倒數第五,低于江蘇、福建等省。

二是結構性矛盾顯現。工資性收入增長面臨從擴大就業規模到提高就業層次結構性轉換的挑戰,經營性收入增長面臨農產品價格波動、農業自然風險影響擴大、農民創業難度加大的挑戰,財產性收入增長面臨財產增值渠道不多的制約,轉移性收入增長面臨財政收入增速放緩的制約。

三是低收入農戶和純小農戶增收困難。這兩類群體增收主要依靠扶貧開發和轉移支付,長效機制尚未形成。

四是城鄉居民收入差距縮小機制不穩。2012年城鄉居民收入之比由上年的2.369擴大到2.374,2013年縮小至2.35:1,2014年一季度城鄉居民人均可支配收入增幅相差1個百分點。

創新體制機制 多措并舉促增收

黨的十八屆三中全會提出,必須健全體制機制,形成以工促農、以城帶鄉、工農互惠、城鄉一體的新型工農城鄉關系,讓廣大農民平等參與現代化進程、共同分享現代化成果,強調要加快構建新型農業經營體系,賦予農民更多的財產權利,推進城鄉要素平等交換和公共資源均衡配置。這充分說明,農民收入已經到了需要進一步深化改革來加快增收的新階段。要深入貫徹黨的十八屆三中全會精神和省委的貫徹決定,緊緊圍繞轉變農民增收方式這一主線,多渠道破除體制機制障礙,促進農民收入持續普遍較快增長。

一是創新農業經營體制,保持家庭經營性收入穩步增長。家庭經營收入是農民生存和發展的基礎,要依靠強化科技興農和農業經營體制創新,實施農業現代化行動,培育壯大現代農業經營主體,大力發展合作經濟,切實增強農產品品質和質量安全,增加農業經營性收入。

二是創新農民創業就業機制,推動工資性收入快速增長。工資性收入是農民收入的主要來源,要依靠壯大創業隊伍和提高就業層次,實施農民創業行動,加快改善農民工就業環境,加強農村勞動力就業技能培訓,推動更多農民就業創業。

三是創新要素平等交換機制,挖掘農民財產性收入增長潛力。財產性收入是農民增收的潛力所在,要依靠深化農村改革和保障農民財產權益,積極推動城鄉要素平等交換,加快推進農村產權制度改革,大力實施農民持股計劃,讓更多農民獲得財產性收入。

四是創新農村公共服務機制,拓寬農民轉移性收入增長渠道。轉移性收入是農民收入的重要補充。要依靠提升公共服務水平,大力推進基本公共服務均等化,加快公共資源均衡配置,積極推進教育、衛生、社保、住房等事業建設,加大扶貧開發力度,實現農民轉移性收入持續大幅增加。

緊盯重點人群 加大扶貧力度

新一屆中央領導集體高度重視扶貧開發工作,密集調研,密集講了話,在多個會議多個場合反復強調扶貧開發工作的重要性,并提出了新時期推進扶貧開發工作的一系列新思想、新部署、新要求。過去五年,浙江省組織實施了“低收入群眾增收行動計劃”和重點欠發達縣特扶政策,農村扶貧開發取得了顯著成效,欠發達地區農民收入增幅已連續多年高于全省和發達地區水平,區域之間農民收入相對差距呈縮小趨勢,欠發達地區的面貌發生了巨大變化。2013年,全省低收入農戶人均純收入達到6178元,同比增長18.1%,高于全省農民收入平均增幅7.4個百分點,收入最高市與最低市絕對值比值從2007年的2.32倍縮小到2.05倍,所有地級市的農民人均純收入均超過了10000元。

但與此同時,浙江欠發達地區農民收入的基數還比較低(其中衢州、麗水兩市農民人均收入分別只有全省平均水平的60%和70%),低收入農戶中“四因”特困農戶(因病因殘因災因學)、“四缺”困難農戶(缺勞力缺能力缺資金缺資源)增收十分困難。2013年,全省各地按照新的扶貧標準(2010年4600元),認定了低收入農戶134.1萬戶、317.5萬人,其中人均收入在3500元以下的低收入農戶還占27.6%。

低收入農戶增收具有很強的群體特征。一是轉移性收入占比高。2013年,全省低收入農戶轉移性收入人均為1758元,占人均純收入的28.5%,絕對額和占比各比農村居民高632元和21.5個百分點。

二是第一產業收入是收入的第三大渠道。2013年,全省低收入農戶來自家庭經營第一產業收入人均為1449元,占家庭經營收入的75.9%、占人均純收入的23.4%,分別高于農村居民39個百分點和10.2個百分點,在收入結構占比中列第三(工資性收入占比39.6%列第一、轉移性收入占比28.5%列第二)。

三是二三產業收入水平低。2013年,全省低收入農戶來自家庭經營二三產業收入人均分別為208元和251元,占人均純收入的3.4%、4.1%,絕對值與農村居民比分別相差1451元和1722元。

四是財產性收入微乎其微。2013年,全省低收入農戶財產性收入僅為66元,只有農村居民的1/10左右,基本可以忽略。

針對低收入農戶增收的特點和結構,浙江省把促進低收入農戶增收作為促進農民增收的重中之重,落實精準扶貧的要求,大力實施“低收入農戶收入倍增計劃”,采取更有針對性的政策舉措,確保低收入農戶收入增幅高于全省農民平均水平,到2017年實現全省低收入農戶收入比2012年翻一番、達到10000元以上。

一是把解決低收入農戶家庭勞動力的就業作為首要任務。一人就業、全家增收。大力發展來料加工業,實現對易地搬遷小區、扶貧重點村的全覆蓋,欠發達地區年加工費發放超過100億元,實現家門口就業增收致富。切實加強就業援助,采取政府購買辦法,開發鄉村公益性崗位,并將這些崗位優先安排給低收入農戶就業困難人員。加強技能培訓,把符合條件的低收入農戶新增勞動力納入就業技能培訓范疇,提高就業能力。落實最低工資制度,促進低收入農戶就業者提高工資水平。

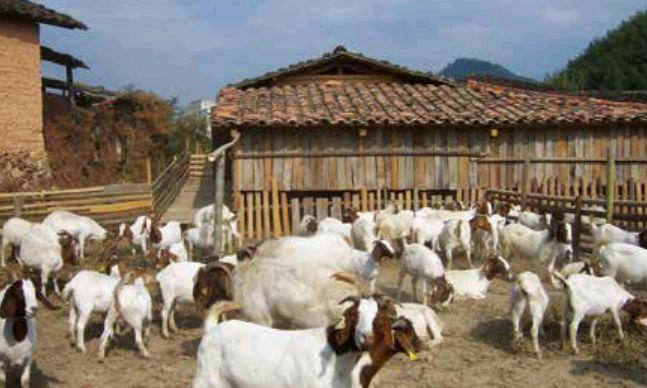

二是把大力發展農業特色產業作為重要渠道。充分發揮欠發達地區生態優良、農業資源豐富的優勢,引導農業龍頭企業、農民合作社到扶貧重點村建設基地,通過股份合作等方式帶動農民增收,加快農業品牌培育、農業技術改造力度,不斷鞏固農業在低收入農戶收入中的主渠道作用。

三是把落實最低生活保障應保盡保要求作為當務之急。據新一輪扶貧數據庫分析,低收入農戶最希望得到的幫扶列前三位的分別是醫療救助、納入低保、解決銀行貸款,分別占低收入農戶數的27.1%、19.6%、17.0%。完善最低生活保障制度,擴大低保向低收入農戶的覆蓋,確保老、弱、病、殘等增收困難的低收入農戶和其他符合“低保”條件的農戶全部納入“低保”范圍。

四是把完善金融扶貧方式作為創新舉措。落實中國人民銀行等7部門《關于全面做好扶貧開發金融服務工作的指導意見》,督促金融機構增加對欠發達地區和低收入農戶的信貸投放。針對低收入農戶發展生產缺乏資金、資金需求十分強烈的現狀,改革目前扶貧小額信貸發放辦法,將扶貧小額信貸通過發放“豐收愛心卡”的方式全部貸給低收入農戶,在授信額度內提供免擔保的小額信貸,同時由省財政給予一定比例的貼息。擴大扶貧資金互助會覆蓋,采取激勵政策提高低收入農戶入會的積極性,探索在扶貧合作社基礎上組建扶貧資金互助會、在縣鄉層面組建互助會聯合會。

五是把加大衛生扶貧力度作為重要保障。貫徹落實社會救助條例,逐步提高醫療救助標準,將符合條件的因病低收入農戶納入醫療救助。完善和實施基本公共衛生服務項目和重大公共衛生服務項目,健全縣鄉村三級醫療衛生服務體系,推進農民重大疾病醫療保障工作。加快組建衛生專項幫扶團組,通過醫院結對、下派專家團組等方式,切實加強對低收入農戶的醫療幫扶,著力減少因病致貧。