土壩上游壩面積水的處理方案

顧 美

(赫章縣水利局,貴州 畢節553200)

1 工程概述

楊七溝水庫位于赫章縣城東面的平山鄉中山村境內,大壩為均質土壩,最大壩高16.9 m,壩頂長73 m,壩頂寬3 m。水庫規模為小(2)型,工程等別為Ⅴ等,大壩、溢洪道等主要建筑物為5 級。水庫總庫容20 萬m3,水庫主要以灌溉為主,并兼顧防洪、人畜飲水等。

庫區地層為二疊系上統龍潭組(P2l),屬相對弱含水層,巖溶不發育,但由于庫區裂隙發育,相互切割,導致巖體破碎,風化強烈。壩址區地下水類型為淺層節理裂隙水。

本次除險加固上游壩面設計為拆除上游原干砌塊石護坡,清除壩面雜物,整平壩面后,再采用10 cm厚的細砂(0.5 ~1 mm細砂)墊層找平,鋪設0.30 mm厚的PE 復合土工膜(兩布一膜),再用10 cm厚的細砂作PE 復合土工膜保護層,保護層的鋪蓋速度應與鋪設土工膜速度相協調,最后鋪設8 cm 厚邊長為30 cm的六邊形C15 混凝土預制塊護坡。

上游面在高程1 608.92 m、1 605.96 m設置防滑齒槽[1]。上游壩坡1 600.50 m處設置C15 混凝土防滲墻,頂部高程1 602.50 m,寬1.5 m,高2.0 m。左右兩岸設置C15 混凝土周邊截流墻,寬1.5 m,高2.0 m,防滲土工膜與其均有效連接。

2 壩面積水原因

該工程于2012年12月動工,2013年6月初基本完成上游壩面設計內容(包括截流墻及防滲墻,灌漿工程、砂墊層、土工膜、預制塊安裝、取水口等)。由于正值汛期,連續多日降雨,導致庫水由原來的死水位1 602.7 m上升至1 605.6 m. 由于施工需要,需將庫水放至死水位。當庫水排放至1 603.8 m時,發現處于大壩中段已安砌好的預制塊向外凸起。2013年6月20日,建設單位組織設計單位、監理單位、施工單位共同查看現場。查看后發現,在上游壩面高程1 603.8 m出現長約10 m的拱包,預制塊受頂托作用,產生錯動變形。

預制塊變形原因分析:

1)土工膜施工過程中出現搭接不好或破損,庫水位上升后,膜后積水,庫水位下降后,膜后排水不暢。

2)上游截流墻及周邊防滲墻帷幕灌漿未到達設計要求,未形成連續帷幕,導致庫水或地下水通過防滲墻底部進入壩面,導致膜后積水[2]。

3)原上游壩面泉水由于庫水上漲后,庫水水壓力大于泉水水頭,泉水倒流,導致膜后積水。

由于當時庫水還淹沒著部分凸起預制塊,不能全面觀察,為了查明原因,經相關單位商議后決定:

1)施工單位繼續排放庫水,將庫水位排放至死水位以下,檢查土工膜搭接及有無破損情況。

2)要求施工單位在右岸防滲墻選定位置進行鉆孔,抽查灌漿施工是否達到設計標準。

2013年7月8日,施工單位已將庫水放至1 602.00 m(死水位1602.7). 建設單位再次組織設計單位、監理單位、施工單位到現場踏勘,踏勘后發現,凸起部位高程在1 602.7 ~1 603.8 m,長15.6 m。凸起處距離左岸防滲墻同高程6.8 m,距離右岸防滲墻同高程17.2 m。

通過對土工膜的檢查,未發現搭接不好和破損情況,右岸防滲墻通過鉆孔壓水試驗檢查,壓水試驗結果表明,均滿足規范要求。基本排除以上2 點原因后,基本確認為上游壩面出露泉水所致。

3 處理措施

根據現場踏勘情況和結合施工實際情況,擬采用以下兩種辦法處理:

1)方案Ⅰ:以堵為主,采用灌漿封堵泉水來源途徑。

2)方案Ⅱ:采用大壩上游增加壩內排水管的處理。

如采用封堵處理,由于泉水來源途徑未知,給封堵帶來很大難度,風險很大,成本較高。

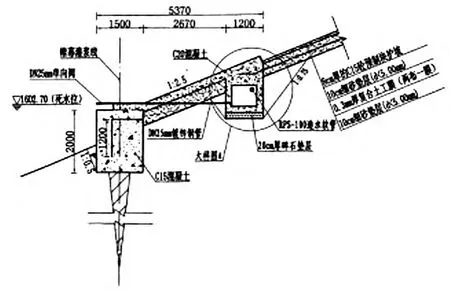

經過反復比較討論,最后采用方案(Ⅱ):即在截流墻下游開挖淺槽,淺槽內安裝Φ100 軟式透水管,軟式透水管周圍先鋪20 cm的粗砂,再鋪20 cm的細砂的反濾層,防止粒土進入管道造成堵塞,以保證水流的暢通。

透水管長35 m,在透水管中段設集水井一座,尺寸為凈長×凈寬×凈高=80 cm ×80 cm ×70 cm,集水井距透水管兩端距離16.9 m。透水管末端距防滲墻距離1.5 m。

在集水井底部安裝Dn 25 mm鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管出口至上游防滲嵌固墻外0.5 m,鍍鋅鋼管長4 m,鍍鋅鋼管出口采用管式單向排水閥進行控制。單向排水閥出口高程為 1 602.80 m (死水位1 602.70 m),單向排水閥承受壓力>0.4 MPa。單向排水閥作防腐處理。

同時,集水井周邊土工膜嵌入集水井混凝土邊墻20 cm。在鍍鋅鋼管處的壩面采用厚20 cm的C20混凝土進行護坡。

具體排水措施如圖1 所示。

圖1 大壩上班單向閥及集水井剖面圖

單向排水閥工作原理:只允許介質向一個方向流動,而且阻止反方向流動。通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的流體壓力作用下,閥瓣打開;流體反方向流動時,由流體壓力和閥瓣的自重合閥瓣作用于閥座,從而切斷流動。

根據單向排水閥的工作原理可知,單向排水閥在膜后積水高于庫水位時能自動打開,排除膜后積水,在膜后積水低于庫水位時,單向排水閥能自動關閉,庫水不能通過單向排水閥進入壩面。

4 處理后的效果

壩內排水工程于2013年7月20日施工完成,同時開始蓄水,于2013年10月12日蓄水至1 604.5 m,期間未見壩面預制塊有凸起現象。并于2013年10月16日開始排放庫水,于2013年10月27日排放至死水位1 602.7 m。通過現場踏勘可知,未見壩面預制塊有凸起變形現象,膜后積水通過排水管排向庫內,達到了預期的效果。

5 結 語

病險水庫的治理在有序的進行中,我省的病險水庫80%以上為土壩,上游壩面設計多為土工膜防滲,預制塊護坡。在施工中或施工結束后,部分大壩壩面會出現積水現象,由于膜后排水不暢出現壩面凸起變形現象。為了解決類似問題,采用壩內排水辦法可達到預期的效果。

[1]韓偉,王可平. 山東省大中型水庫土壩除險加固措施[J].山東水利,2005(09):11.

[2]謝永剛,谷安全. 燎原水庫土壩沙護坡試驗段成果分析[J]. 東北水利水電,1990(06):18-19.