農村小規模水土資源流失危害性分析

謝偉才

(廣東梅州市大埔縣水務局,廣東 梅州514200)

1 水土資源的重要性

1.1 資源價值

農村是依賴于自然資源發展的特殊地區,其與城市相比有著更多的資源發展需求。水土資源是農村賴以生存發展的重要條件,幫助廣大農民解決實際生活與生產中遇到的問題。例如,水資源是農田灌溉作業的必備資源,維持著農作物種植與生產活動,土地資源同樣是農業種植不可缺少的物資條件。科學規劃水土資源,對農村資源優化配置具有指導性作用,創建了水利工程規劃與發展的新局面[1]。

1.2 環境價值

農村是我國農業經濟的發源地,農業建設迫切需要良好的自然生態環境,這樣才能保證第一產業經濟的可持續發展。近年來農村地區擴大了種植建設規模,對土地資源盲目開發與利用,導致了地區生態環境體系失衡,影響了農村水土環境的和諧性。若能建立完善的水土資源保護機制,則有助于推動農村環境的生態化,及時解決早期農村遺留的環境問題,按照新農村要求構建最優化農村生態環境[2]。

2 農村小規模水土資源流失危害性

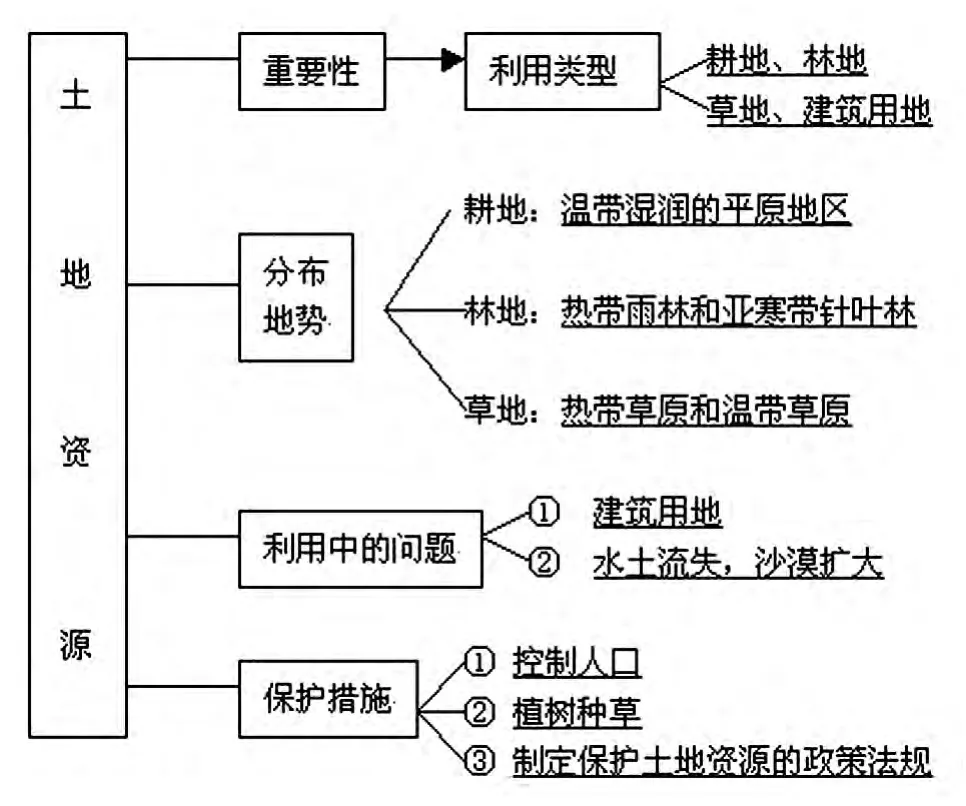

我國農村地區占地面積廣闊,并且具有豐富的自然資源條件,這是農業經濟作為國民經濟基礎的重要保證。隨著人工對自然界資源開發范圍的擴大化,水土資源流失成為了農村普遍存在的問題,這不僅是一種生態環境污染的惡化趨勢,更是對農業經濟發展的潛在危害,如圖1 所示。

圖1 水土資源利用現狀

結合環境學、經濟學、地理學等理論,綜合分析農村小規模土地資源流失的危害性,主要表現:

1)阻礙經濟。一直以來,我國農村地區都是以種植農作物為主,借助農產品銷售創造相應的經濟收益,種植成為了農村地區經濟創收的主要來源。水土資源是農村種植的基本條件,生態水域或土地資源遭到破壞,必將對農村經濟事業發展造成阻礙,大大降低了農村地區的經濟收益水平。比如,水資源短缺帶來的土地干旱問題,農民一年種植的大批量農作物基本“顆粒無收”,這種一種嚴重性的自然災害。

2)惡化環境。水土流失是中國生態環境惡化的主要特征,是貧困的根源,這是環境污染對人類社會的“懲罰”。據統計,水土流失已大大影響了農村建設,尤其是在水土流失嚴重地區,地力下降,產量下降,形成“越窮越墾,越墾越窮”的惡性循環。全國農村貧困人口90%以上都生活在生態環境比較惡劣的水土流失地區,這些數據充分說明了水土資源流失對農村環境的惡劣影響,長期處于這種狀態對新農村建設是十分不利的[3]。

3)損壞設施。水利工程是農村灌溉作業的主要設施,在保障區域水調度方面發揮了一定的作用。水土資源流失減弱了地質層構造的牢固性,影響了整個水利設施的使用功能,長期下去會損壞水利設施。例如,水土資源流失對人工渠道構成危害性,農田渠道滲漏、坍塌等問題,極易耽誤農田作物的最佳生長時期。此外,水土流失破壞了農田周邊的植被層,擾亂了水流域的資源調度秩序[4]。

3 農村水土流失的綜合治理

1)壓縮農業用地。重點抓好川地、塬地、壩地、緩坡梯田的建設,充分挖掘水資源,采用現代農業技術措施,提高土地生產率,逐步建成旱澇保收,高產穩產的基本農田(基本前提)。農村土地是我國固有的資源資產,適用于農村地區規劃與發展戰略,適當地壓縮農業經濟用地,可防止人工開發土地造成的資源流失問題。

2)擴大種植面積。改善天然草場的植被,超載過牧的地方應適當壓縮牲畜數量,提高牲畜質量,實行輪封輪牧。水利工程建設中,要借助林草種植區的生態作用,對地方水土資源實施優化調控,利用林草種植區強化土地資源的穩定性。

3)優化生產體系。開展小流域綜合治理。保持水土,開發利用水土資源,建立有機高效的農林牧業生產體系。從保塬、護坡、固溝等3 方面開展工作。此外,根據農村水土資源分配使用情況,努力搞好水利工程建設活動,包括:打壩建庫、平整土地、修建基本農田、抽引水灌溉等,這些都能夠增強農村地質的抗災害能力。

4 農村水土資源保護的有效對策

1)優化農業科技。通過大規模的退耕還林還草,大力推廣先進適用農業種植和經營技術。結合本地特點,要注意自然資源利用的技術條件,還要特別注意人文環境特點和社會環境。既要大力推廣新品種和新技術,提高單位種植(養殖)面積的產量,改善農產品品質,提高農業的凈產出;又要善于捕捉市場信息,正確判斷市場供求行情,及早調整產品結構。借助農業科技實現土地資源的優化利用,創建符合新農村建設的水土資源保護機制,構建“安全、生態、持續”的資源利用機制。

2)優化產品結構。根據市場需求及時調整種什么養什么,根據市場對綠色食品的需求,研究發展綠色食品的戰略措施,并加強品牌意識,拓寬市場,預測農產品的潛在市場更是值得研究的重要課題。實行公司+農戶+市場的科學模式,高效合理使用土地資源,促進地方經濟發展,增加農民收入,提高人民生活質量,合理使用和轉移農村勞動力和吸納閑散勞力,增加就業機會,帶動農民一起致富,實現了水土流失治理的經營效益、生態效益、社會效益三兼顧。

總之,水土流失不僅是環境污染問題,更是農業經濟可持續發展的一大障礙,對新農村建設工程開展具有多方面的危害性。為了實現農村地區的可持續發展,應當注重小規模水土資源流失問題的控制,加快新型農村生態環境保護體系建設。我國農村地區不僅要擬定水土流失綜合治理方案,還要從農業科技、產品結構等方面優化改造,全面構建生態型水土資源保護系統。

[1]耿艷輝,閔慶文,成升魁. 流域水土資源優化配置的幾種方法比較[J]. 資源科學,2007,29(02):188-193.

[2]彭琴,林昌虎,何騰兵. 貴州喀斯特山區水土流失特征與水土保持研究進展[J]. 貴州科學,2006,21(03):66-70.

[3]蘇志珠,朱東紅,馬義娟. 晉西沿黃地區水土流失危害及防治對策研究[J]. 水土保持通報,2003,23(04):55-60.

[4]周波,張峰,金毅.IRS-P6 衛星影像在水土保持生態工程初步設計中的應用研究——以劉家峽庫區峴子溝流域為例[J]. 遙感技術與應用,2009,24(05):704-708.