黃河三角洲鹽堿地改良綜合技術研究

劉建強,畢華軍,鄭 強

(山東省水利科學研究院,山東 濟南 250014)

黃河三角洲地區,是以黃河歷史沖積平原和魯北沿海地區為基礎,向周邊延伸擴展形成的經濟區域。地域范圍包括山東省東營和濱州2市全部,以及與其相毗鄰自然環境條件相似的濰坊市的北部寒亭區、壽光市、昌邑市,德州市的樂陵市、慶云縣,淄博市的高青縣和煙臺市的萊州市,共涉及6個設區市的19個縣(市、區),總面積2.65萬 km2,占全省的 1/6。

黃河三角洲區位條件優越,自然資源豐富,開發前景廣闊。在土地資源優勢方面,擁有未利用地54.07萬hm2。主要制約因素是淡水資源短缺,生態環境相對脆弱,土地鹽堿化程度較高。因此,系統地研究鹽堿地綜合改良技術,具有重要的指導意義。

1 工程技術措施

在充分考慮黃河三角洲粉砂壤土鹽堿地整治特點、現場試驗及觀測的基礎上,以波紋塑料管為排水材料,進行暗管埋深和間距系統優化研究,分析不同暗管埋深和間距條件下排水降漬效果,進而確定可綜合考慮經濟性、治堿效果以及技術操作性的塑料暗管最優埋深和間距,為黃河三角洲鹽堿地綜合治理適宜工程布置形式提供理論依據及支持。

本研究示范區選擇在濱州市陽信縣水落坡鄉境內,項目區西起濱州市小開河干渠,東止雙保三,南起支七渠,北止溫水線。總面積986.67 hm2,其中耕地面積800 hm2,示范區面積68 hm2。

1.1 排水暗管埋深分析

1.1.1 潛水臨界水深和暗管的埋深

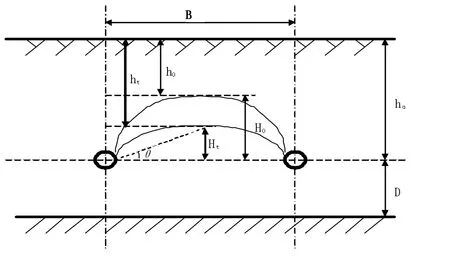

在實際工作中,排水暗管布設一般先確立塑料暗管埋深(見圖1),其常用下式計算。

式中:hq為暗管埋設深度;ht為作物要求的地下水埋深,一般為耐漬深度或地下水位臨界深度;Ht為兩吸水管間排水地塊中部地下水位與暗管水位之差,常稱剩余水頭或滯留水頭;h'為暗管水深,一般取吸水暗管管徑1/2。

圖1 暗管排水地段示意圖

由式(1)可知,暗管的埋深主要決定于保證作物正常生育所需要的地下水埋深,同時考慮必要的剩余水頭。根據圖1剩余水頭還可按下列公式計算:

式中:B為暗管間距;tanθ為與土壤質地有關的參數。

分析得知,暗管的埋深可以以潛水臨界水深ht作為確定的主要依據。一般取作物敏感生育期根系密集層土壤水氣比8∶2時的地下水位埋深,即要依據作物的根系分布、根系活力和不同土壤的飽和區高度來確定。

1.1.2 排水暗管埋深分析確定

根據分析計算及實地實驗驗證,當地主要作物根系活動層為0.3 m;砂壤、黏壤土毛管水強烈上升高度為1.3 m,因此,臨界暗管的潛水臨界水深ht定為1.6 m。暗管排水水頭差Ht取0.2 m。根據設計管徑,管內水深h'取0.1 m,則暗管的埋深為1.9 m,在進一步提高耕作技術水平的前提下,潛水臨界水深可相應降低,埋管深度也可適當放淺0.1 m。因此本項目區暗管埋深hq≥1.8 m為宜。

1.2 排水暗管間距的確定

塑料排水暗管埋深和間距的確定關系到排水效率和投入成本,并與土壤類型、排水體材料等有關。目前確定排水暗管的埋深和間距有多種方法,計算結果也有差別。暗管排水系統布局優化就是在一定的排水標準下,尋求單位面積投資最小的暗管埋深和間距的最優組合。

1.2.1 優化模型

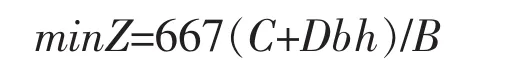

1)目標函數。設暗管長度為L,埋深為h,間距為B,以單位面積投資Z最小為優化準則,則目標函數可以表示為:

式中:C為暗管及濾料的單價,元/m;D為土方單價,元;b為埋管時開挖溝寬,m;Z為單位面積上的投資,元/畝。

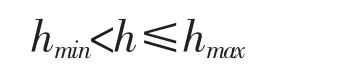

2)暗管埋深約束。暗管埋設深度應使暗管能防漬防澇,使土壤水分達到適宜深度,滿足作物的需要,同時還能控制土壤鹽分達到水鹽均衡和逐年脫鹽淡化的要求,故暗管埋深應滿足下式:

式中:hmin為暗管最小埋深,m,由作物灌期適宜的地下水埋深確定;hmax為暗管最大埋深,m,由控制土壤返鹽的地下水埋深確定。

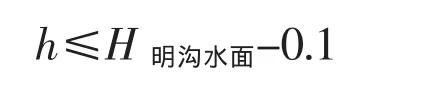

滿足自流排水要求,農田暗管埋深受到排水溝溝深的限制,若明溝水面離地面距離為H明溝水面,考慮到暗管比降和出流,則暗管埋深應滿足下式:

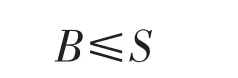

3)暗管間距約束。暗管的間距為滿足排鹽要求,理論上應不超過按排蒸比標準計算的間距 S,即:

式中:S為理論公式確定的排水溝間距。

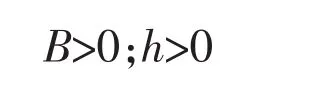

4)非負約束。暗管埋深和間距應滿足非負要求,即:

1.2.2 優化計算模型與結果

針對濱州市小開河引黃灌區采用暗管排水的實際,并參考相關研究及山東省濱州市打漁張灌區的相關資料,暗管及濾料的單價C為20.0元/m;土方單價D為6.0元/m3;暗管開溝寬b為0.5 m;明溝水深離地面距離H明溝水面初步定為2.5m;水面蒸發強度ε0春季為8.48~10.0 mm/d,秋季為5.0~6.0 mm/d;滲透系數 k 取 0.82 m/d。

參考山東水利科學研究所《山東濱海粉砂壤土鹽堿地區暗管排水技術研究總結報告》等相似區域的研究,粉砂壤土的毛細管水強烈上升高度為1.3 m左右,耕作層一般為0.2~0.3 m計算,則潛水的臨界水深為1.5~1.6 m,排水過程后期,考慮排水順利及管徑自身的尺寸,暗管底部埋深應在1.9 m左右,在合理的灌水及良好的耕作條件下,暗管的埋深以不小于1.8 m為宜,即hmin定為1.8 m。

根據地下暗管埋深2.5~2.7 m時,略超過7~8 d排水的標準,但加強農業綜合措施也能夠滿足要求,因此這里hmax初步定為2.7 m。

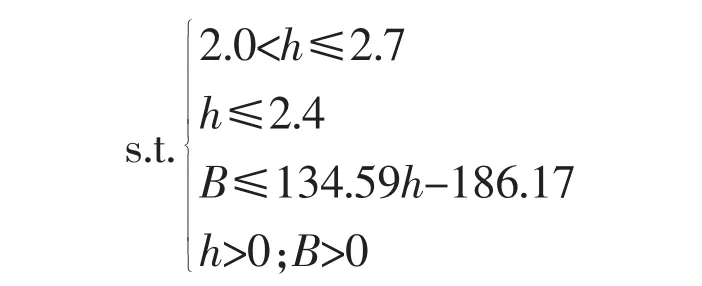

根據上述參數,在理論計算的基礎上確定出了黃河三角洲鹽堿地綜合治理暗管排水系統優化模型為:

目標函數:minZ=667(20+3h)/B

約束條件為:

求解上述模型得到最后計算結果為:h=2.4 m,B=136.84 m。

根據以上分析,考慮盡可能的滿足7~8 d排水的標準要求,對于小開河灌區鹽堿地綜合治理暗管排水暗管埋深建議取1.9 m,推薦間距為70 m。另外為了對比試驗,可以采用對比方案為暗管埋深取2.0 m,推薦間距為80 m;暗管埋深取1.8 m,推薦間距為60 m。

2 農藝技術措施

農藝措施對鹽堿地的改良更加簡便、快捷、經濟有效。在輕度或部分中度鹽堿耕地上,采用各種農業措施,可以減少土壤蒸發、防止返鹽、降低土地鹽堿化程度,還可使土壤中現有鹽分重新分配,使表層含鹽量降到作物耐鹽極限以下,保證作物出苗生長,達到合理利用鹽堿化耕地的目的。

2.1 試驗布置

本次田間試驗選擇了秸稈翻耕、土壤有機改良劑骨料、對照試驗3種不同的處理方式,每種處理3個水平,2次重復,共18個試驗小區。為了減少田間試驗的誤差,消除田間自然土壤變異對試驗結果的影響,加大了每個試驗小區的面積,試驗小區面積設計成3 m×15 m,種植作物為棉花。為了便于和當地各種鹽堿土改良方法的效果比較,3種處理的播種量、耕作施肥方式、施肥量等與當地農民采用的方式完全一致。

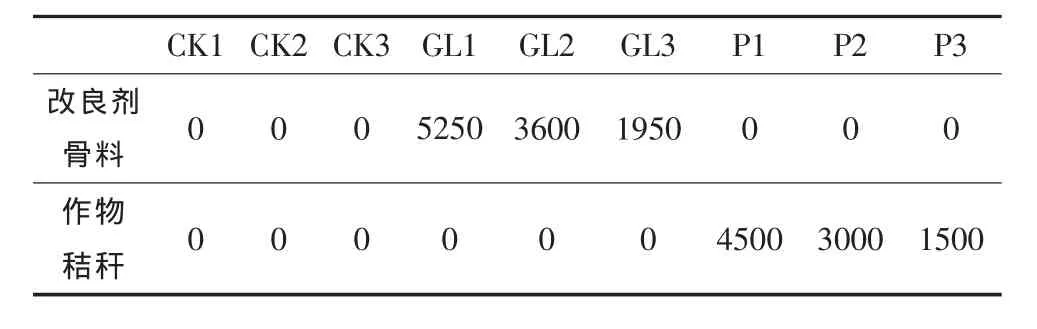

各處理直接按照土壤有機改良劑骨料和作物秸稈的添加量命名,其中:對照3個處理,分別是CK1、CK2、CK3。秸稈耕翻3個處理,分別是P1、P2、P3。土壤改良劑骨料3個處理,分別是GL1、GL2、GL3。上述每種處理重復2次。本次田間試驗不同處理的名稱與用量見表1。

表1 典型地塊田間試驗不同處理的名稱與用量 kg/hm2

土壤有機改良劑骨料和秸稈在田間試驗中的使用方法基本一致,都是在耕地前將土壤有機改良劑骨料和作物秸稈灑在地表,然后用旋耕犁隨播種前耕地將土壤有機改良劑骨料、秸稈翻入地下約30 cm,使其與各試驗小區中0~30 cm的土壤充分混合均勻。土壤有機改良劑骨料粉碎后過2 mm篩,作物碎秸稈的長度小于1 cm。

2.2 土壤采樣與分析測定

2012-04棉花播種前,在田間均勻的取了12個測點,每點分0~20 cm和20~40 cm兩個土層測定土壤容重,然后求平均值,作為改良前土壤的容重,以便于和棉花收獲后的土壤結果進行比較。并同時取原狀土進行孔隙度測定,分別測定土壤總孔隙度和毛管孔隙度。

在2012-11棉花收獲后,在每個小區內按照S形狀各選3個點,進行土壤樣品的采集與田間測試分析。土壤容重的測定是每點取樣深度為40 cm,分為 0~20 cm、20~40 cm 兩個土層,每個土層用標準容重環(100 cm3)取原狀土,計算土壤容重。土壤總孔隙度用田間實測的土壤容重與土壤顆粒密度進行簡單計算得出。

土壤鹽分按照 0~5 cm、5~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm、40~60 cm、60~80 cm、80~100 cm八個層次取樣,取樣深度根據實際情況,以取到地下飽和土層。水溶性鹽總量的測定用陰陽離子重量之和法(5∶1水土浸提)。

土壤顆粒分析采用篩分與沉降相結合的方法進行,每個土壤樣品中﹥0.1 mm的土壤顆粒用標準土壤篩進行篩分,將剩余的﹤0.1 mm水土混合液轉入1 000 mL量筒用沉降法進行測定。

2.3 結果分析

1)土壤有機改良劑和作物秸稈翻耕等農藝措施,可以明顯改善鹽堿土壤的理化性狀,提高鹽堿土壤中有機質及其他養分含量,對于黃河三角洲低產鹽堿土壤改良,提高其土地質量是成本低廉且行之有效的措施。

2)作物秸稈屬于黃河三角洲地區的農業廢棄物,易于獲得。采用作物秸稈粉碎后耕翻入田的措施,可以有效改良鹽堿土壤的物理性狀,增加土壤導水性能,快速降低土壤鹽分、提高作物產量。

3)根據對土壤理化性狀的綜合分析,結合試驗小區收獲的棉花產量,在黃河三角洲地區,改良黏質氯化物鹽化潮土時,作物秸稈粉碎后施入農田的適宜用量為3 000 kg/hm2。

4)有機肥可以提高土壤有機質的含量,改善土壤物理性狀,但是由于含有高濃度的氯離子、鈉、鉀和氨等成分,對土壤鹽分含量的降低沒有明顯的效果,另外還對地下水有一定污染。

3 生物措施改堿技術研究

3.1 試驗區植物的選擇

本次研究共布置了兩類試驗。耐鹽植物改良效果對比試驗地,用于對照、篩選不同耐鹽植物的生物改良效果;暗管區生物改良實驗主要觀察暗管排水對鹽堿地改良的作用。試驗區選擇的生物主要有菊苣,紫花苜蓿,甜高粱,棉花,玉米,穇子,田青,籽粒莧。

3.2 試驗結果分析

1)各種耐鹽植物的生長情況對比。根據試驗結果分析,從產量和生物量的表現看,甜高粱、菊苣、田箐、棉花排名比較靠前,穇子最低。在鹽分比較高的試驗小區,0~10 cm含鹽量為0.882%,菊苣能夠開始正常生長;在鹽分比較高的試驗小區,0~10 cm含鹽量為0.598%,田菁生長良好。

2)各種耐鹽植物的土壤化學指標變化。研究表明,試驗區鹽分變化呈明顯的脫鹽趨勢,個別含鹽量太高的小區,除穇子以外難以正常出苗生長,但穇子在鹽堿嚴重的土壤生長也很差,改良效果不佳。養分變化并沒有明顯的規律,原因是小區內施入了氮肥、磷肥、復混肥、有機肥,生長旺盛的處理對養分的吸收多,但長勢差的小區土壤環境差,養分也會流失。田箐與菊苣生物量比較接近,在同樣的施肥量條件下,從種植到收獲速效氮分別從51.57 mg/kg和61.45 mg/kg減少至27.45 mg/kg和38.70 mg/kg,顯示田菁的根瘤有固氮作用。

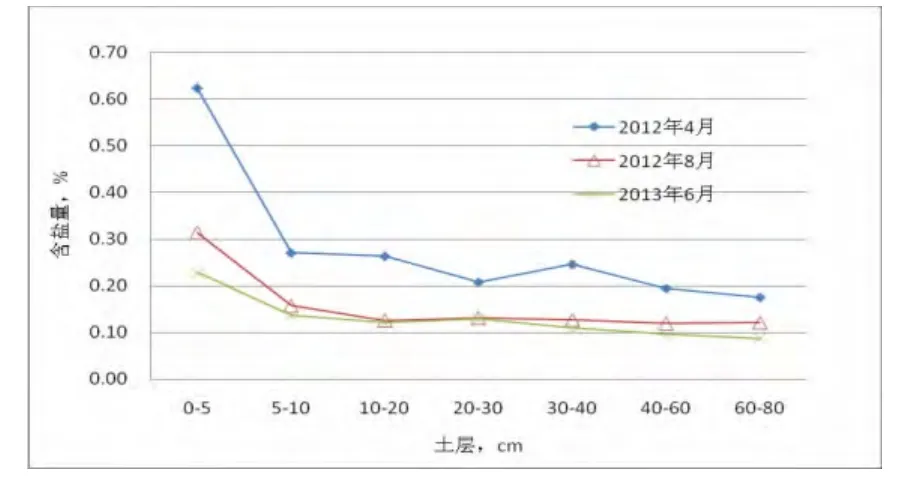

菊苣的耐鹽性能突出,生長也比較旺盛,苗期后肥水供應充足能獲得較大的生物量,生物改良效果比較典型,圖2是菊苣處理的土壤剖面鹽分變化過程,0~10 cm土層平均含鹽量已經從開始的0.446%減少到0.183%,整個剖面呈脫鹽的趨勢。

3.3 研究結論

1)生物改良鹽堿地的機理。不在于“吸鹽”,而是緣于對土壤物理化學性質的改變和水分過程的影響。發達的根系和茂密的植物,使土壤入滲和通氣性得以改善,有利于淡水的淋洗下滲,根系活動更是促進了有機質向腐殖質的轉化,這會改善土壤的代換性,使土壤保肥能力增強、淡水帶走鹽分離子的可能性增加;水分過程的影響體現在根系吸水改變了水分全部由地表蒸發的局面,使表層土壤積鹽現象降低,另外就是植被覆蓋大大減少了土壤的裸地蒸發。

圖2 生物改堿試驗典型土壤剖面含鹽量變化(菊苣)

2)配套技術。在播種時同時施入磷肥(過磷酸鈣),能大大提高重鹽堿地各種耐鹽植物的出苗,含鹽量高于0.4%的土壤pH一般達到8.5~9,過磷酸鈣的使用除增加土壤有效磷以外,有利于降低土壤的簡化度,鈣的增加有利于鈉離子的代換;播種前的淡水淋洗與地膜覆蓋也是必要的,淋洗后的鹽分能保證出苗和苗期的生長,覆蓋能大大抑制裸地的土壤蒸發,降低返鹽強度。

3)耐鹽植物的遴選原則。應該綜合考慮耐鹽植物的根系、生物量、經濟價值、培肥效果(比如固氮菌)、耐鹽性能、耐澇性能。根據試驗結果和實地調查,提出了耐鹽植物的綜合排序為白蠟苗、田箐、甜高粱、菊苣、棉花、苜蓿、籽粒莧、玉米、穇子。值得一提的是白蠟苗,他耐鹽、耐澇、生長旺盛、經濟價值高。

4 結語

本項研究基于“鹽隨水來,鹽隨水去”,預防鹽堿災害,應從控制區域地下水位埋深和排水暢通的觀點,結合黃河三角洲鹽堿地的類型和改良要求,在以往單項措施研究成果的基礎上,系統地提出了鹽堿地水鹽調控技術模式,主要包括地埋暗管排水、覆蓋抑鹽、生物調鹽的綜合治理模式。為鹽堿地的改良提供了有效的途徑,具有技術指導意義。