四條路徑通向縣域“百強”

徐文強

全國經濟百強縣(市)是我國縣域經濟發展的重要參照標桿,研究百強縣市分布的內在規律,可以給后發縣域經濟提供必要的經驗支持。

“縣域百強”多分布在沿海片區

從地理空間上看,全國百強縣市分布總特征就是東部沿海為主、集團發展,具體表現為“一帶” “四區”。

“一帶”,指的是從遼東半島至閩浙地區包括遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建6省的縣域經濟高度聚集分布的帶狀區域。這一帶狀區域面積約占全國面積的8.4%,而在位于這條分布帶上的百強縣(市)總數卻達到86個,占全國百強縣(市)總數的75.4%。

“四區”,是指全國百強縣(市)高度聚集的四個區域,在這些區域百強縣(市)不是獨自發展,而是彼此聯系、集團式發展。指的是遼東半島、山東半島、長三角、閩南三角洲4個縣域經濟聚集區,這四個區域共聚集55個百強縣(市),約占全國百強縣(市)總量的二分之一。

——遼東半島縣域經濟聚集區。主要以大連為中心,包括其周邊的瓦房店、普蘭店、莊河等7個縣(市)。該區域百強縣(市)聚聚程度較高。整個東北地區有全國百強縣(市)14個(黑龍江1個,吉林3個),遼寧省有百強縣(市)10個,遼東半島百強縣(市)占東北地區百強縣(市)總數的1/2,占遼寧省百強縣(市)總數的7成。

——山東半島縣域經濟聚集區。主要包括青島、煙臺、威海、濰坊、日照5市,擁有龍口、即墨、文登、膠州等百強縣(市)13個,5市百強縣(市)數量占山東省百強縣(市)總和(22個)的60%,5市面積僅占山東省面積的42%。

——長三角縣域經濟聚集區。長三角指的是蘇浙滬毗鄰地區的16個市組成的都市群,包括上海,江蘇省的南京、蘇州、無錫、常州、鎮江、南通、揚州、泰州共8市,浙江省的杭州、寧波、湖州、嘉興、紹興、舟山和臺州7市。在這一地區,屬于江蘇省的全國百強縣(市)有江陰、昆山、張家港等18個,屬于浙江省的有余姚、慈溪、象山等13個。長三角地區面積約占蘇浙兩省面積的51%,而百強縣(市)數量卻占蘇浙兩省(45個)的7成左右。長三角地區有8個縣(市)為全國百強縣(市)排名前十位,它們的經濟規模都在1000億元以上,其經濟總量約占全國百強縣(市)GDP之和的50%,堪稱縣域經濟“龍頭”。

——閩南三角洲縣域經濟聚集區。主要包括福建省南部沿海的廈門、泉州和漳州三市,又稱廈漳泉三角區。位于閩南三角洲的百強縣(市)有4個,分別是晉江、南安、石獅、龍海。廈漳泉3市僅占福建省面積的20.3%,百強縣(市)數量占福建省(7個)的57.1%。

大城郊樞紐資源型成主載體

全國經濟百強縣市按照與中心城市、交通干線和自然資源的地理要素的關系,還可以具體劃分為毗鄰區域經濟中心城市型、沿海延邊沿交通樞紐型和資源稟賦型,這些類型基本可以涵蓋所有百強縣(市)類型。

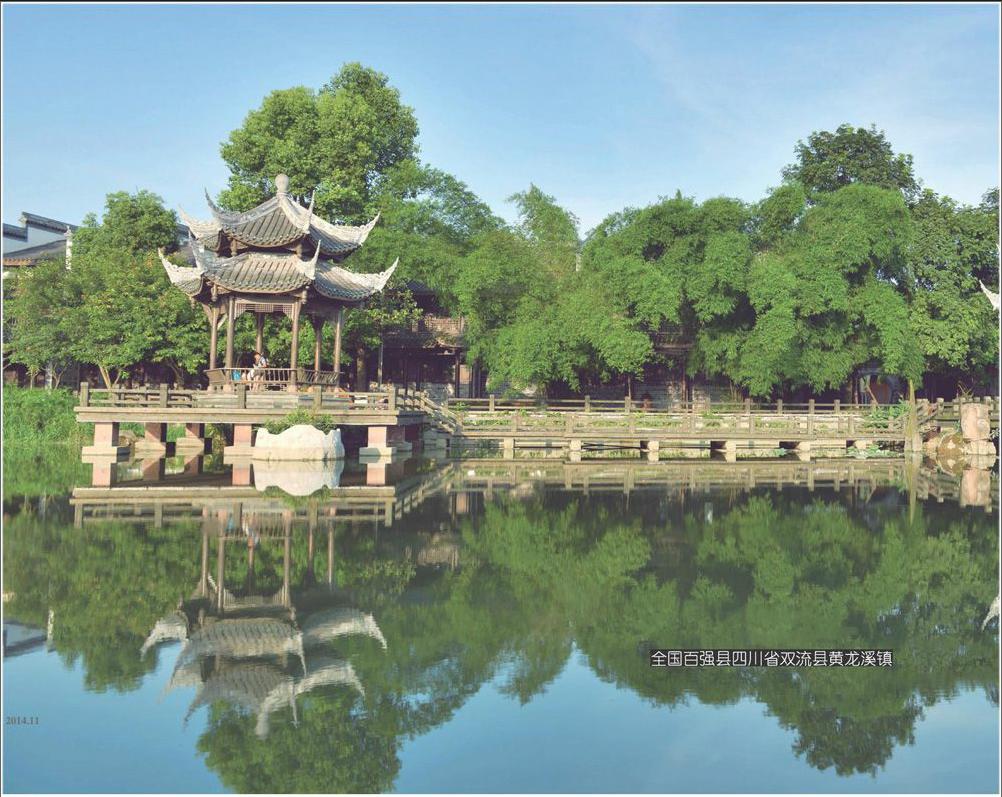

——毗鄰大城市或者區域中心城市型百強縣(市)。這是最為主要的類型,這種類型約占全國百強縣(市)總數的61%左右。遼東半島縣域經濟百強縣(市)主要毗鄰大連、沈陽等大城市分布,山東半島縣域經濟百強縣(市)主要毗鄰青島等大城市分布,長三角縣域經濟百強縣(市)主要毗鄰上海、南京、杭州等大城市分布,閩南三角洲縣域經濟百強縣(市)主要毗鄰廈門、漳州、泉州等區域中心城市。河北三河毗鄰京津,山東章丘毗鄰濟南(為濟南的政治副中心)。江西南昌縣、河南新鄭市分別為江西、河南省會下轄縣(市),江西豐城市毗鄰省會城市。湖南長沙縣、瀏陽市、寧鄉縣則是省會城市下轄的縣(市),福建閩侯為省會下轄縣,福建福清、長樂毗鄰省會城市,湖南醴陵地處長株潭金三角,遼寧新民毗鄰沈陽,吉林農安縣為省會下轄縣(處于長春市1小時經濟圈內),廣東增城、博羅毗鄰廣州等珠三角都市群。

——沿海、沿邊、交通樞紐型百強縣(市)。剔除毗鄰區域中心城市類型中交叉、重復的百強縣(市)之外,屬于這種類型的沿海、沿邊百強縣(市)還有江蘇大豐、贛榆、東海、建湖,浙江樂清等縣(市)。沿邊縣域經濟百強縣(市)有新疆庫爾勒、吉林延吉等。地處省內交通樞紐或者兩省、多省交通樞紐的百強縣(市)有江蘇徐州的邳州、沛縣、新沂,山東滕州,吉林公主嶺市,河北武安、遷安,河南永城,江蘇溧陽,浙江東陽等。這種類型可以占到15%左右。

——自然稟賦型百強縣(市)。主要是指依靠優越自然資源條件等發展起來的縣域經濟,如黑龍江肇東市,鄂爾多斯市準格爾旗、伊金霍洛旗,山東兗州,河南鞏義,陜西神木、府谷,山西孝義,湖北大冶,遼寧大洼縣等。這種類型約占全國百強縣(市)總數的8.8%。

——超越型百強縣(市)。這種百強縣(市)發展的先天條件不突出,但是找到了適合自身經濟發展的路子,縣域經濟發展超越了先天條件的束縛制約,因此稱之為超越型百強縣(市)。有的縣域內有國家級或者省級經濟開發區、經濟技術開發區、高新技術產業開發區,如遼寧開原,山東新泰、鄒城、廣饒、鄒平、肥城,江蘇沭陽等,有的通過專業市場發展起來,如浙江瑞安、義烏、永康、諸暨等。這種類型約占百強縣(市)總數的9.6%。

通向百強縣的路徑選擇

通過分析縣域經濟百強縣(市)分布特征及典型類型,可以得到發展縣域經濟的若干啟示。

——良好的先天外在條件是縣域經濟快速發展不可或缺的。這些外在條件主要包括:①是否位于東部沿海地區。七成以上百強縣(市)位于東部沿海,位于東部沿海更容易成為百強縣;②是否位于四個縣域經濟聚集區。約半數全國百強縣(市)位于遼東半島、山東半島、長三角、閩南三角洲,位于這些區域的縣(市)更容易成為百強縣(市);③是否毗鄰大城市或者區域內中心城市。6成以上的全國百強縣(市)毗鄰大城市或區域內中心城市,毗鄰大城市或者區域內中心城市縣域單位容易成為百強縣(市);④是否沿海沿邊、處于交通樞紐位置。絕大多數的全國百強縣(市)地理位置優越,沿海、延邊,交通發達,位于交通樞紐位置;⑤是否具備得天獨厚的自然資源條件。自然資源條件特別是礦山、能源豐富的縣域單位容易成為百強縣(市)。從本文前面的分析看,近9成的全國百強縣(市)都具備比較好的先天條件。

——加強交通運輸基礎建設,加速與周邊大城市或者區域內中心城市的融合。這對于毗鄰大城市或者區域中心城市的縣域單位來說,加強交通運輸建設意義尤其重大。承接來自周邊大城市或者區域內中心城市的產業轉移是發展縣域經濟的主要途徑之一。成本是影響產業轉移的重要因素之一,特別是它能夠很大程度上影響勞動密集型產業的區域間轉移。加強交通運輸建設基礎設施,大力發展公路、鐵路等交通設施,形成覆蓋城鄉、聯接周邊的便捷交通網絡,降低縣域單位與周邊大城市或者區域中心城市的物流成本,縮短相對空間距離,把毗鄰地理優勢轉化為現實的經濟優勢,充分滿足區域間產業轉移的需要。通過加強交通運輸建設,進入周邊大城市和區域中心城市2小時經濟圈以內,主動進行產業分工和配套,優化縣域單位產業結構,達到“借船出海、融合發展”的目的。

——立足自身優勢,發展特色經濟。對依靠自身自然資源優勢,能夠形成相關產業支柱的縣域單位,要圍繞特色產業加快產業化、集群化發展,做強產業鏈,形成較為完備的上下游產業分工和配套,以龍頭企業帶動、整合整條產業鏈,把特色轉化為優勢。在此基礎上,以特色優勢產業為支點,加快發展相關服務業,進一步增強縣域經濟競爭力。

——實施大項目驅動戰略,提升發展產業園區發展水平。這是發展縣域經濟的一條成功經驗和模式,對不具備良好先天條件的縣域單位來說,更加需要在這上面做文章、下功夫。以產業園區為載體,引進一批大項目,特別是通過引進相關產業龍頭企業,本地企業與之配套形成幾個具有較強實力的產業集群,以引進大項目為契機整合、盤活、提升本地產業,形成具有較強競爭力的縣域支柱產業,可以達到加快縣域經濟發展的目的。這就需要建設高水平的產業園區,為入駐企業提供優質的基礎設施及配套服務,特別是政策配套和服務。

(作者單位:山東省臨朐縣委黨校)endprint