商業步行街人性化要素語義網絡分析

董君 連旭*

(東北林業大學,黑龍江哈爾濱 150040)

1 概述

隨著城市設計對人性化的日益關注,以“人”為立足點的心理、行為的研究比以往更加必要,所以在步行街的研究中必然要考慮到人性化因素。由于城市設計研究的內容龐大而復雜,我們需要嘗試尋找一個直觀而又簡潔的方法,所以我們提出了語義網絡方法,目的在于嘗試建立一套比較精確、邏輯性較強的分析方法與思路[1]。語義網絡(semantic network)是由美國人 M.R.Quilian于1968年在研究人類聯想記憶時提出的[2]。在ICTAS2011會議中,我們把語義網絡作為一種研究方法應用在城市研究領域[3]。在本文中,語義網絡可以作為一種形式化方法運用在步行街空間的研究中。下文將詳述步行街空間語義網絡模型的構建與分析。

2 人性化設計的內涵

人性化設計就是“人”和“設計”的統一,是設計實現“人化”的表現,它是一種設計觀念,是設計目的本質的反映;它所強調的不是設計的功能、形式和意義等問題,而是空間的主體“人”,人是決定、創造和評判空間質量最重要的標準。近幾年,我國“人性化”的設計思想在城市設計中一直在被倡導,所以作為設計者就要充分了解“人性化”設計的內涵,要明確“人性化”設計不僅僅只是滿足使用者生理上的需求,而且還要兼顧到心理上、情感上的需求和滿足,給予他們情感上的交流,這種情感的交流可以體現在視覺上的享受、設計者與觀賞者情感上的共鳴,因此,“人性化”設計是一種與人的行為心理、情感緊密相連的設計[4]。

3 商業步行街的語義網絡模型的構建與分析

3.1 步行街的語義網絡結構

要設計一個人性化步行街,首先必須了解人們的生理、心理、情感等需求,分析他們的行為特征。空間環境設計與人的需求和行為是相互影響、相互制約、相互依存的。盡管這種關系很復雜,但是語義網絡卻能將其描述得簡單、清楚,這是因為語義網絡本身非常適用于人類的認知習慣。語義網絡是一個有向圖,它由節點以及連接它的弧線或者直線組成。節點被用來表示事物、概念和位置,弧線被用來表示點與點之間的關系(見圖1)。

圖1 簡單的語義網絡

3.2 語義網絡中的基本關系類型

語義網絡的基本關系類型可以被分為以下幾種:1)分類關系:指事物間的類屬關系。常見的分類關系有“是一種”等。比如,建筑風格“是一種”體現街道歷史和文化的載體。2)聚集關系:指下層概念是其上層概念的一方面或者一個部分。常見的聚集關系有“一部分……”等。比如,水景是步行街景色中的“一部分”。3)從屬關系:指行為和其屬性之間的關系。常見的從屬關系包括“擁有”“能夠”等。比如,座椅“能夠”滿足人們的生理需求。4)時間、位置關系:常見的時間關系包括“之前”“之后”等。常見的位置關系包括“在”“在……之上”以及“其他某個方向”等。5)推論關系:如果一個概念可由另一個概念推出,則稱它們之間存在推論關系。

3.3 商業步行街的語義網絡模型的構建與分析

本次選擇的商業步行街案例是上海南京路步行街,對它的調查方法主要采用現場調研和資料收集。圖2~圖5的模型通過對南京路步行街的功能結構、環境構成、景觀、環境設施與人的需求、行為之間關系的分析,挖掘人性化步行街設計要點。

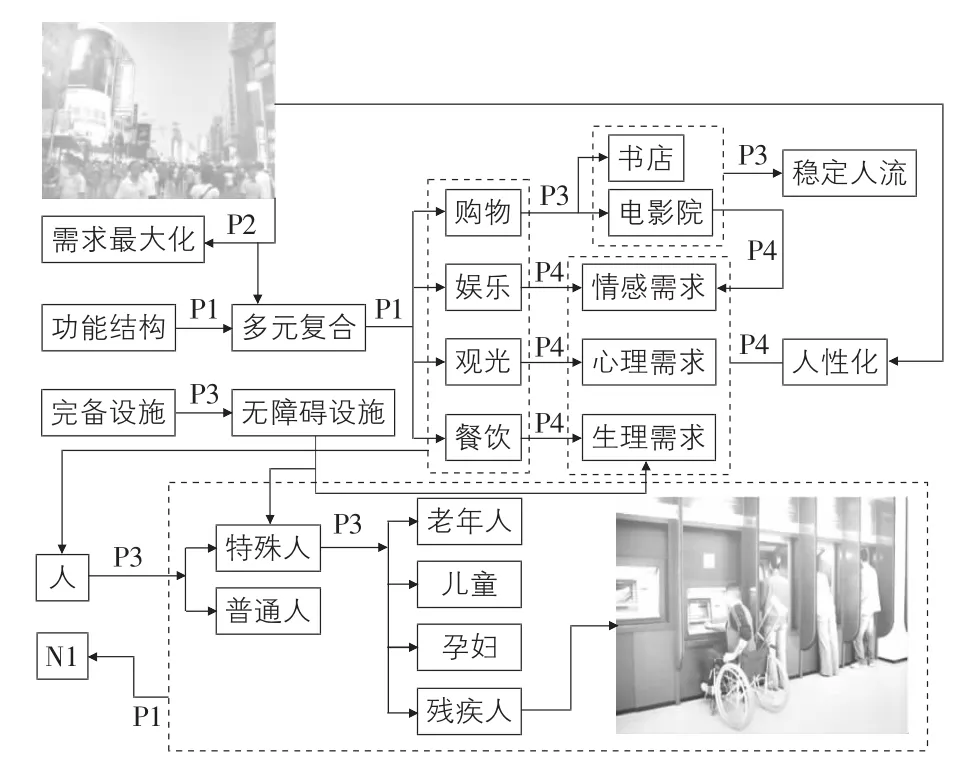

圖2 功能結構模型(P1:is;P2:can;P3:have;P4:inference)

3.3.1 功能結構語義網絡模型的構建與分析

上海南京路步行街是集購物、娛樂、觀光、餐飲等為一體的步行街。它可以實現人的情感需求、心理需求、生理需求,可以在最短時間內滿足人們的最大需求。這里的人不僅指正常的普通人,還包括老年人、殘疾人、孕婦、兒童等需要特殊照顧的人群。在這個步行街上隨處可以看到為他們提供的無障礙設施,如圖2右下角的為殘疾人提供的提款機;還有道牙坡設施,它不僅能滿足輪椅的需求,而且對那些推嬰兒車、購物車、拉行李箱的人也極為方便。這些無障礙設計為人們提供了平等性行為保障,不僅能保障大眾行為,同時也能保障特殊群體行為。此外,書店、電影院為步行街帶來了穩定的人流,這不僅使步行街上人們的活動更豐富,更為“人看人”的特殊需求提供基本條件。

圖3 環境構成模型(P1,P2,P3,P4同上)

圖4 景觀模型(P5:before,P1,P2,P3,P4 同上)

圖5 設施模型(P1,P3,P4同上)

3.3.2 環境構成語義網絡模型的構建與分析

圖3中的照片是南京路步行街的環境節選圖,模型從交通方式、空間構成要素以及街道尺度三個方面挖掘符合人們需求、行為的要素。

1)交通方式包括完全步行街、半步行街、公共步行街。考慮到人們的安全需求,南京路步行街采用半步行街方式,通過速度、時間、通行方向、路線等多方面對車輛進行限定,對步行者予以先行權,以達到既分又合的目的,創造安全的步行環境。2)空間構成要素包括圍合空間的建筑立面和立面圍合的地面。在建筑立面設計方面,南京路步行街的沿街建筑有歐洲古典主義建筑風格、文藝復興建筑風格、巴洛克風格等,有的建筑設計為騎樓式、塔樓式,它們共同見證了步行街的歷史,充分反映了當地的地域特色和文化歷史,滿足了人們的歸屬需求,并且建筑的高度錯落有致,形成豐富的天際線。在地面設計方面,南京路步行街不是我們經常看到的等寬死板的直線形式,而是與廣場或大型公共建筑的入口結合,通過縮進與后退手段來變幻空間,形成“邊緣效應”,豐富街道空間層次[5]。如位于中部浙江路旁的大型生活廣場——時代廣場,不僅豐富了空間層次,還滿足了人們的社交需求。3)空間以人為中心才富有意義。在研究空間時,必然要考慮人的尺度、人與建筑之間的距離、人的空間依靠性、運動空間與停滯空間、空間領域及空間感受等[6]。在空間尺度上,步行街路寬(D)與兩側建筑高度(H)之比建議為1.5左右。研究證明,當D/H<1時,人會感到壓抑;當D/H≥4時,空間的界定感不強,使人感到很空曠,沒有安全感;當1≤D/H≤2時,空間的界定感較強,街道空間比較緊湊,建筑與街道的關系較密切[7],人有一種既內聚安定又不至于壓抑的感覺,使人有安全感,這時街道的寬度既能保證一定的人流,滿足人們的社交需求,又不顯擁擠。南京路步行街在尺度方面不夠人性化,由于高樓特別多,多處步行空間的D/H≥2,對于解決這個問題的具體方法有待深入研究。本文主要研究的是人性化的設計要點,所以就不詳談了。

3.3.3 景觀語義網絡模型的構建與分析

景觀分為綠化景觀和水景景觀。圖4的右上角是上海南京路步行街綠化與座椅結合設計的例子,它既清潔美觀,又有“供座能力”,還可以為休息的人們遮陽,阻擋風沙,能基本滿足人們的生理需求。不足之處是不能夠遮雨,如果能將行道樹與座椅結合設計就更能提高實用性了。步行街中的水景一般以旱噴泉的形式出現。位于中部浙江路旁的時代廣場將綠化、旱噴泉與LED大屏幕相結合作為南京東路的主要活動節點,既能滿足人們的親水性心理需求,又能滿足人們的社交需求。

3.3.4 環境設施語義網絡模型的構建與分析

步行街的環境設施是提高步行街景觀質量的媒體,能使街道空間充滿活力。因此設計人性化的設施很有必要。上海南京東路中線以北有一處寬為2.4 m的“金色地帶”,這是行人的休息區,上面設置電話亭、售貨亭等服務設施和花壇、座椅、路燈、廣告牌、垃圾桶等環境小品。這些設施以售貨亭為基本單位,每72 m形成一個標準單元,每個標準單元中配置一組電話亭、四組花壇、座椅及若干廢物箱、燈箱廣告等,此外,每間隔14.4 m設置一盞路燈。以上的設施可以分為安全性設施、便利性設施、美觀性設施,圖5是對這三類設施展開的分析。安全性設施不僅具有添景作用,還有防止事故的作用,可以滿足人們的安全需求;便利性設施中的座椅可以與美觀性設施中的花壇、綠化等結合設計,既清潔美觀,又提高了“供座能力”,滿足人們的生理需求;美觀性設施可以滿足人們的情感需求,美觀性設施中的綠化和噴泉在上一小節有具體分析,這里就不再說明了。

4 結語

人性化的商業步行街是以人為出發點,在充分考慮到人的環境行為和各種感受以及需求的基礎上去創造滿足人的行為和需求的空間環境和相關設施。需求、行為與設計要素是相互作用的辯證關系。行為作為人的需求的外顯方式表達了人們對空間的認同感,而設計要素需要根據人們的行為來確定。通過圖2~圖5的分析可以總結出人性化步行街的設計要點:1)功能結構應該為滿足不同年齡、不同層次人群的需求進行多元復合化。2)設施配備前應對人們(包括特殊人群)的心理、安全、生理等需求及行為進行調查,力求對設施的數量、尺度、位置等進行準確定位。尤其應該為特殊人群配備無障礙設施。3)空間環境設計應綜合考慮滿足人們的歸屬需求、安全性需求和社交需求。比如我們可以通過設計能體現當地文化特色的建筑及小品來滿足人們的歸屬需求;通過控制街道、建筑的尺度來滿足人們的安全需求;通過植入廣場節點來滿足人們的社交需求。4)景觀應該與設施結合設計,這樣可以更好地滿足人們的生理需求和情感需求。

[1]DONG Jun,ZOU Guangtian.Urban Environment Behavior Scheming Based on Semantic Network.Central South University Press,Changsha,EBRA,2012:109.

[2]M.R.Quillian.Semantic memory[D].M.Minsky(Ed.),語義網絡進程,MIT 出版社,Cambridge,MA,1968:216-270.

[3]Jun Dong,Guangtian Zou.Semantic Network Method of Urban Design Scheming,ICTAS,2011.

[4]郭瑩瑩.淺析城市商業步行街的人性化設計——以濟南市泉樂坊商業步行街為例[J].建筑科技與管理,2009(12):36-38.

[5]鄧 奔.城市街道空間環境人性化設計探索[J].科技信息,2012(6):413-414.

[6]許 峰,陳 天.創造豐富、人性的城市空間——步行街設計中的心理、行為因素探析[J].河北建筑科技學院學報,2005,22(3):18.

[7]金廣君.圖解城市設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2010:139-141.