血糖控制達標的2型糖尿病患者胰島β細胞分泌功能分級的隨訪觀察

鄭金亮,楊正國,王 霜,楊 波,賈 偉,徐 磊

β細胞胰島素分泌缺陷是2型糖尿病發病的中心環節[1]。測定并評價β細胞胰島素分泌功能對準確判斷治療前病情、制定2型糖尿病個體化的治療方案和提高血糖達標率等方面具有重要的臨床意義。筆者通過前期的回顧性研究初步提出了β細胞分泌功能的分級標準[2],即Ⅰ級(輕度異常):C 肽峰值≥4.5 ng/ml,Cp/Co(C 肽峰值和基礎值的比值)≥4.5;Ⅱ級(中度異常):C 肽峰值在 3.0~4.5 ng/ml,Cp/Co 介于 3.0~4.5; Ⅲ級(重度異常):C 肽峰值<3.0 ng/ml,Cp/Co<3.0。為驗證該標準的科學性,筆者前瞻性觀察了2011—2012年在筆者所在醫院就診、血糖控制達標的2型糖尿病患者胰島β細胞分泌功能的動態變化情況。現將結果報告如下。

1 對象與方法

1.1 納入標準 選擇2011年01月—2012年12月在筆者所在醫院就診、診斷明確、臨床資料完整、血糖控制達標(HbA1c<7.0%)的 2 型糖尿病患者884例(診斷根據2010年中國糖尿病防治指南建議的2型糖尿病診斷標準[3])。男455例,女429例;年齡 28~70 歲,平均(53.9±8.8)歲。體重指數20.19~27.94 kg/m2,平均(24.43±2.02) kg/m2,病程平均(6.0±5.3)年 ,HbA1c5.3%~6.9%,平均(6.28±0.45)%。均正在筆者所在醫院門診接受正規降糖治療,且能定期隨訪的當地居民。

1.2 方法

1.2.1 排除標準 入組前有下列情況之一者可排除:血糖未控制達標(HbA1c≥7.0%),患糖尿病急性并發癥,并發或伴發嚴重心腦血管疾病、肝功能不全、腎功能不全、胃腸功能障礙、嚴重的感染、使用影響糖代謝的藥物、貧血、妊娠、惡性腫瘤等。

1.2.2 樣本估算 應用公式[4]通過計算得到本研究的每組的樣本量為235例,考慮其最大失訪率為20%,故每組樣本量至少為282例。

1.2.3 基線觀察指標 所有患者均禁食10 h,次日空腹取靜脈血測肝腎功能、血脂、血液分析、HbA1c,并口服75 g葡萄糖行C肽釋放試驗,分別于0、30、60、120、180 min取血標本測定血糖、C 肽。

1.2.4 分組并干預措施 所有入組患者根據其C肽水平按照β細胞胰島素分泌功能分級標準Ⅰ~Ⅲ級[2],即Ⅰ級 285 例、Ⅱ級 296 例、Ⅲ級 303 例。維持其降糖治療,每隔3~5 d記錄患者血糖情況,及時調整治療,保持血糖穩定。

1.2.5 觀察終止 出現排除標準中的任一情況——治療依從性差、失訪、濫用降糖藥物及要求退出本項觀察研究等情況可停止隨訪,但需記錄并分析原因。

1.2.6 隨訪間隔及指標 隨訪3個月,再次測定患者的HbA1c,并口服75 g葡萄糖行C肽釋放試驗,分別于 0、30、60、120、180 min 取血標本測定血糖、C肽評價胰島β細胞分泌功能。

1.2.7 指標檢測方法 HbA1c(%,色譜法,伯樂生命醫學產品上海有限公司,Bia-Rad-D10)、C 肽(ng/ml,放射免疫法,上海核所日環光電儀器有限公司,SN-6100型全自動放射免疫γ計數器)。根據空腹血糖、空腹C肽結果,采用改良后的穩態模型評估的胰島素抵抗指數(HOMA-IR=1.5+空腹血糖×空腹 C 肽 /2800)[5]。

1.3 統計學處理 組間構成比的比較應用χ2檢驗;計量資料兩組間比較應用t檢驗;所有數據錄入統計軟件 SPSS17.0; 以 P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 3個月隨訪情況 在884例中798例順利完成本研究。其中2例(Ⅱ級)失訪,1例(Ⅰ級)因腦梗死住院治療退出本研究;另有84例(Ⅰ級13例、Ⅱ級27例、Ⅲ級43例)隨訪3個月后復查HbA1c≥7.0%被排除。最后完成3個月隨訪觀察的患者各級分別為:Ⅰ級271例、Ⅱ級267例、Ⅲ級260例。

2.2 胰島β細胞分泌功能分級隨訪3個月前后變化情況 在798例順利完成本研究的患者隨訪3個月后,再次按照胰島β細胞分泌功能分級標準分級[2],即Ⅰ級 280 例,Ⅱ級 265 例,Ⅲ級 253 例;與入組時相比,差異無統計學意義,隨訪3個月前后患者的胰島β細胞分泌功能分級無明顯變化(表1)。

表1 隨訪3個月前后胰島β細胞分泌功能分級情況

2.3 隨訪各級胰島β細胞分泌功能分級符合率在隨訪3個月后,各級組內胰島β細胞分泌功能分級的變化情況:總的符合率為91.23%,其中Ⅰ級有14 例(5.17%)患者變為Ⅱ級,其符合率為 94.83%;Ⅱ級分別有 21 例(7.87%)和 14 例(5.24%)轉為Ⅰ級和Ⅲ級,其符合率為86.89%;Ⅲ級分別有2例(0.77%)和 19 例(7.31%)轉為Ⅰ級和Ⅱ級,其符合率為 91.92%。

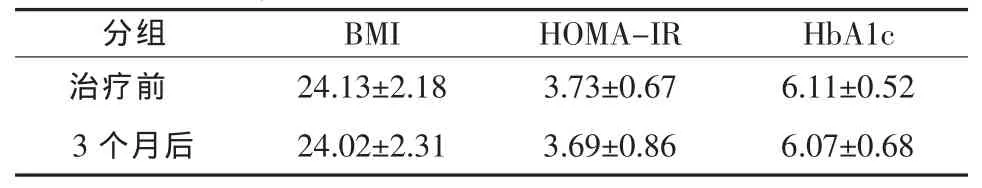

2.4 患者胰島β細胞分泌功能改善的原因 與治療前相比,胰島β細胞分泌功能改善患者(42例,5.3%)BMI 明顯下降 [(25.73±1.97) vs(24.56±2.13) kg/m2,t=2.613,P<0.05)]和 HOMA-IR 亦下降[(3.13±0.72) vs(2.65±0.67),t=3.163,P<0.05);而胰島 β細胞分泌功能無變化的患者(728例,91.23%) 治療后的 BMI、HOMA-IR 及 HbA1c 等情況無顯著變化(P>0.05;表2)。

表2 胰島β細胞分泌功能無變化的患者其相關指標

3 討 論

3.1 血糖控制達標的2型糖尿病患者其胰島β細胞分泌功能分級隨訪3個月前后基本一致 本研究顯示,在3個月的隨訪觀察中,血糖控制達標的2型糖尿病患者其胰島β細胞分泌功能變化不明顯,其分級總符合率高達91.23%;前后比較顯示,其BMI、HOMA-IR、HbA1c 及血脂等情況均無明顯變化。研究已證實,與胰島素抵抗伴存的糖毒性、脂毒性等均會導致胰島β細胞功能的逐漸衰竭[6,7]。因此,維持2型糖尿病患者血糖及血脂穩定達標,并控制其BMI等胰島素抵抗的因素,能有效延緩胰島β細胞分泌功能的衰竭。這與最近發表的一項小樣本觀察研究結果相似[8]。鑒于其在一定時間內的高符合率,胰島β細胞分泌功能分級標準可準確評價患者胰島β細胞分泌功能,有效指導患者的降糖治療,可在臨床推廣應用。需要注意的是,本研究僅隨訪觀察了3個月,時間較短,2型糖尿病患者胰島β細胞分泌功能分級的長期變化尚需進一步隨訪研究。

3.2 部分血糖控制達標的2型糖尿病患者胰島β細胞分泌功能改善及其原因 本研究中,與入組前相比,有5.3%的患者胰島β細胞分泌功能分級較前改善;分析其臨床特點發現,其BMI和HOMA-IR下降,故其原因可能為體重的下降和胰島素抵抗的減輕。最近的一項研究提出,β細胞去分化是導致β細胞功能衰竭的重要機制,β細胞在受到代謝應激后的主要改變是去分化而非凋亡,此時處于一種功能靜止的狀態,當代謝應激改善后即可恢復到具有感受血糖、產生和分泌胰島素的功能狀態[9,10]。研究顯示,2型糖尿病患者長期的血糖改善源于其胰島β細胞分泌功能的改善,尤其是第一時相胰島素分泌的恢復[8,11]。 以上說明,逆轉胰島 β 細胞分泌功能的衰竭是可能的,且其關鍵是在保持血糖達標的前提下,積極改善胰島素抵抗。在臨床實踐中,糖尿病醫師應密切隨訪使2型糖尿病患者血糖達標,并積極改變不良的生活方式,使體重達標,將更有利于糖尿病的三級預防策略。

3.3 不足之處及進一步的研究方向 在目前情況下,準確的預測或評估胰島β細胞分泌功能是困難的。應用OGTT試驗中胰島素或C肽的峰值及其與基礎值的比值建立的2型糖尿病患者的胰島β細胞分泌功能分級標準,當C肽的基礎值不在其正常參考值范圍時,其峰值的絕對值能更好地反應患者胰島β細胞分泌功能;該分級標準雖略顯單薄,但是簡便、易行,有助于臨床醫師“有的放矢”地進行降糖藥物的選擇,尤其是規范胰島素等降糖藥物的臨床應用。

由于存在應用胰島素治療的患者,本研究用C肽來評價患者的胰島β細胞分泌功能;對于胰島β細胞分泌功能分級標準切點的選擇,是基于其與患者治療方案的相關性,尚需設計更嚴謹的隨機對照試驗證實。鑒于糖毒性可導致胰島β細胞分泌功能衰竭急性加重,故在觀察人群的選擇上,筆者僅觀察了血糖控制達標(HbA1c<7.0%)的 2型糖尿病患者,且僅觀察了3個月,時間較短,尚需進一步隨訪觀察。

[1] Defronzo RA,Banting Lecture.From the triumvirate to the ominous octet: a new paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus[J].Diabetes,2009,58(7):773-795.

[2]楊正國,王 霜,楊 波,等.2型糖尿病患者胰島β細胞分泌功能分級及其臨床意義的探討[J].實用醫藥雜志,2013,10(8):869-872.

[3]中華醫學會糖尿病學分會.中國2型糖尿病防治指南(2010年版)[J].中華內分泌代謝雜志,2011,27(2):增錄 12b-1-36.

[4]顏 虹.醫學統計學[M].北京:人民衛生出版社,2005.253-254.

[5]李 霞,周智廣,亓海英,等.用空腹C肽代替胰島素改良Homa公式評價胰島素抵抗和胰島β細胞功能[J].中南大學學報(醫學版),2004,29(4):419-423.

[6] Gupta D,Krueger CB,Lastra G,et al.Over-nutrition,obesity,and insulin resistance in the development of β-cell dysfunction[J].Curr Diabetes Res,2012,8(1):76-83.

[7] U.K.Prospective Diabetes Study(UKPDS) Group: Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complication in patients with type 2 diabetes(UKPDS 33)[J].Lancet,1998,352(8):837-853.

[8]葉 帥,陳明衛,胡紅琳,等.34例持續6年胰島素強化治療的2型糖尿病患者隨訪觀察[J].中華內分泌代謝雜志,2012,28(3):293-294.

[9] Talchai C,Xuan S,Lin HV,et al.Pancreatic β cell dedifferentiation as a mechanism of diabetic β cell failure[J].Cell,2012,150(12):1223-1234.

[10]劉建民.β細胞去分化:2型糖尿病β細胞功能衰竭機制新解——能“去”…還能“回”[J]? 中華內分泌代謝雜志,2012,28(8):871-873.

[11] Weng JP,Li Y,Xu W,et al.Effect of intensive insulin therapy on β-cell function and glycaemic control in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: a multicentre randomized parallelgroup trial[J].Lancet,2008,371(17):1753-1760.