杭州某療養院山體護坡治理設計實例

周初舉

(中國建筑材料工業地質勘查中心浙江總隊,浙江 杭州 310022)

治理邊坡呈“┛”形(見下圖),東部邊坡走向約N10°,坡體傾向為N280°,坡底角約65~70°,坡體現高度為12.3~14.0m;南部邊坡走向約N270°,坡體傾向正北,坡底角約65°,坡體現高度為3.5~12.5m。

邊坡治理平面示意圖

1 地質條件

1.1 地形地貌

場地地貌單元屬丘陵,坡體高差約在5~14m,山坡坡底角約62~70°,坡面全風化、強風化、中風化基巖已出露,距坡頂邊緣約1m處建有高度約2.5m的圍墻,圍墻外為原始山坡地形,地表覆蓋灌木等。

1.2 地層

區域地層為上志留統唐家塢組(S3t):巖性主要為灰黃、棕紅色泥質粉砂巖;薄層—巨厚層狀構造,巖層產狀為270~320°∠35~55°,全風化厚約1.5m(γ=21kN/m3,φ=16°,c=26kPa),強風化厚約0.5~1m(γ=23kN/m3,φ=25°,c=30kPa),中風化厚約3~11m(γ=25kN/m3,φ=27°,c=50kPa)。

1.3 地質構造

場地內B-C軸(Ⅲ斷面)一帶為小型褶皺構造破碎帶(γ=24kN/m3,φ=25°,c=40kPa),該破碎帶巖層產狀扭變為124~139°∠37~51°,破碎帶近直立,寬度約5m。

1.4 水文地質

場地地下水總體較貧乏,東、南側巖坡未見泉水,B-C軸(Ⅲ斷面)小型褶皺構造破碎帶可見地下水下降泉,泉水流量約0.5~1t/d,主要由大氣降水及山坡上部基巖裂隙水補給;整個坡體降雨后以面流形式為主要排泄方式,少部分通過基巖中的節理裂隙滲入地下及下降泉出露排泄。

2 邊坡穩定性分析評價

2.1 影響邊坡穩定性因素

(1)巖土性質。

坡頂耕土及全風化巖石以積粘性土夾角礫、碎石為主,厚度1.0~2.5m,土體結構松散;巖石巖性為泥質粉砂巖,強風化層較薄,呈碎塊狀及塊狀;巖石節理裂隙較發育,結構面抗剪強度不高,易引起巖土體沿斜坡強風化基巖面產生滑塌現象。

(2)地形。

邊坡坡底角呈65~70°的陡坡。

(3)地質構造。

場區地層節理、裂隙主要由2組“X”狀節理裂隙,產狀為110~115°∠51~62°,165~170°∠36~40°;地層傾向為:270~320°∠35~55°,參照山坡坡體走向,山體邊坡坡向與地層產狀及節理呈40~70°斜交,對邊坡A-B軸區段、C-D軸區段及D-E軸區段影響較小;B-C軸區段具小型結構破碎帶(破碎帶寬度約5m),巖層較破碎,節理裂隙發育(6~8條/m),結合差,結構面強度較低,且該破碎帶具泉水出露。

(4)水文地質條件。

場區東側山坡匯水面積較大,約8000~12000m2,暴雨季節地表水面流沿坡頂圍墻外側面排泄,極易引起圍坡頂墻倒塌及坡頂全風化、強風化地基土滑塌。

2.2 邊坡坡體穩定性計算及評價

按下列公式估算潛在邊坡塌滑區范圍:

L=H/tgθ

式中:L—邊坡坡頂塌滑區邊緣至坡底邊緣的水平投影距離(m);

H—邊坡高度(m);

θ—邊坡的破裂角(°)。

經幾何圖解確定邊坡邊界,根據邊坡力學參數,采用平面滑動法計算各斷面邊坡穩定性系數Ks。

Ks=(γVcosθtgφ+Ac)/(γVsinθ)

式中:γ——巖土體的重度(kN/m3);

c——結構面的粘聚力(kPa);

φ——結構面的內摩擦角(°);

A——結構面的面積(m2);

V——巖體的體積(m3);

θ——邊坡的破裂角(°)。

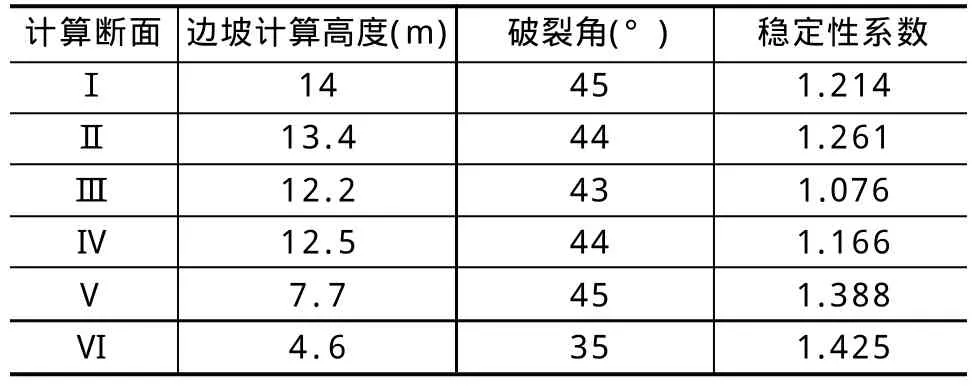

采用理正邊坡分析設計軟件計算邊坡穩定性,計算結果見表1。

表1 邊坡穩定性計算結果

根據規范,二級巖質邊坡穩定性安全系數KS≥1.30;經上述計算,本工程坡體目前狀態下A-BC-D軸區段I~IV斷面安全系數較低,KS=1.076~1.214≤1.30,呈欠穩定狀態;C-D-E軸區段V、VI斷面安全系數相對較高,KS=1.388~1.425≥1.30,但V、VI斷面總體安全系數仍不高;就整個邊坡而言,必須采取適當的邊坡治理加固措施,以免產生不良影響。

3 邊坡治理加固設計

3.1 設計方案

本工程采用全粘結巖石錨桿錨噴支護結構。

(1)工作原理。

錨桿通過連接鋼筋、加強連接鋼筋及鋼筋網片與噴射混凝土加筋面板共同作用,在巖面上施加一約束力,另外在孔中壓注水泥漿固定錨桿的同時,水泥漿對裂隙進行灌注密閉。

(2)加固區段。

本工程整個邊坡區段(A~E軸區段)。

(3)加固方案。

坡面整理及切坡:將整個坡體的坡面進行整理,清理坡體碎石及松散塊石;對于A-B-C-D軸區段坡面進行切坡處理,切坡后坡底角呈60°,對于D-E軸區段坡面整理切坡后坡底角呈40~45°

采用全粘結巖石錨桿,梅花形布設,水平間距Sxj=1.5m,豎向間距Syj=2.0m,傾角α=15°;錨桿采用φ22Ⅱ級螺紋鋼,錨桿長度:A-B軸區段7~8m,B-C軸區段9~10m,C-D軸區段6~9m,D-E軸區段6m;錨固體直徑D=100mm,采用水泥漿或水泥砂漿,設計強度等級為M25。

噴射混凝土加筋面板:鋼筋網片采用φ6.5鋼筋,網度@200雙向,噴射混凝土面層厚度:第一層50mm、第二層50mm;錨頭及加強連接筋部位總厚度150mm;噴射混凝土強度等級C20。

錨頭加強連接筋:采用2×φ10螺紋鋼(通長),將同一排錨頭相互連接,并和錨頭鎖筋、鋼筋網片相焊接。

錨桿連接:錨頭采用2根φ22L100羅紋鋼筋作鎖筋,和錨桿主筋滿焊接連接,并和錨頭加強連接筋及鋼筋網片相焊接。

排水體系:坡頂圍墻外挖設有效截面為600mm×500mm的截水溝、坡底挖設有效截面為400mm×400mm的排水溝,坡面設置2~3排φ50mmPVC L300~400mm泄水孔。

3.2 穩定性驗算

(1)計算公式及方法。

錨桿所受水平拉力標準值(kN):Htk=ehksxjsyj。

式中:sxj——錨桿的水平間距(m);

syj——錨桿的垂直間距(m);

ehk——巖石側向壓力水平分力標準值(kN/m2),ehk=Ehk/H;

Ehk——巖石側向壓力合力水平分力標準(kN/m)。

錨桿的軸向拉力標準值:Nak=Htk/cosα、設計值:Na=γQNak。

式中:α——錨桿傾角(°);

γQ——荷載分項系數,取1.30。

錨桿鋼筋截面面積(m2)計算:As≥γ0Na/(ξ2fy)。

式中:ξ2——錨筋抗拉工作條件系數,取0.69;

γ0——邊坡工程重要系數;

fy——錨筋抗拉強度設計值(kPa)。

錨桿錨固體與地層的錨固長度計算:la≥Nak/(ξ1πDfrb)。

式中:la——錨固段長度(m);

D——錨固體直徑(m);

frb——地層與錨固體粘結強度特征值(kPa);

ξ1——錨固體與地層粘結工作條件系數,取1.00。

根據規范:全粘結巖石錨桿按剛性拉桿考慮。

坡體安全系數計算:

Ks=(γVcosθtgφ+Ac+∑Nakicosα)/(γVsinθ)

(2)穩定性驗算。

治理支護結構穩定性驗算結果見表2。

經上述計算,采用錨噴支護結構能滿足規范要求。

表2 支護結構穩定性驗算結果

4 結語

本工程根據邊坡的水文工程地質特點,分析影響邊坡變形破壞的因素,抓住重點,綜合考慮,制定出切合實際的治理設計方案,消除安全隱患,為建建筑物的安全運行提供可靠的保障,也為以后類似工程設計積累了寶貴的經驗。

[1]谷德振.巖體工程地質力學基礎[M].北京:科學出版社,1979.

[2]趙明階,何光春,王多垠.邊坡工程處治技術[M].北京:人民交通出版社,2003.