2012—2013年冬季渤海海冰數值預報

趙倩,劉煜,唐茂寧,隋俊鵬

(國家海洋環境預報中心,北京 100081)

1 引言

我國渤海是一個半封閉的內海,每年冬季都有結冰現象,冰期長達3—4個月。隨著環渤海經濟區的迅速發展,渤海海域的油氣開發、航運、漁業等活動日趨活躍,結冰海域陸續建立了許多石油平臺和港口,海冰給海洋經濟活動和海上及岸邊設施帶來不同程度的影響。例如1969年冬季,整個渤海幾乎完全被封凍,造成石油平臺倒塌、輪船損毀、航運中斷等嚴重災害[1];2010年冬季,渤黃海海冰災害對沿海地區社會、經濟造成嚴重影響,因災直接經濟損失達63.18億元[2]。

經過多年研究,我國海冰數值預報技術不斷發展[3-6]。目前國家海洋環境預報中心已投入業務化應用的海冰數值模式有粘-塑性海冰模式、質點-網格海冰模式、彈-粘-塑性海冰模式,正在發展分辨率高、時效長、精度高、產品種類多的海冰數值預報技術。在完成業務化海冰數值預報工作的同時,根據海上安全生產作業的需求,研發了適用于港口及工程作業點的小區域高精度海冰數值模式。

2 2012—2013年冬季渤海冰情概況

2.1 氣溫概況

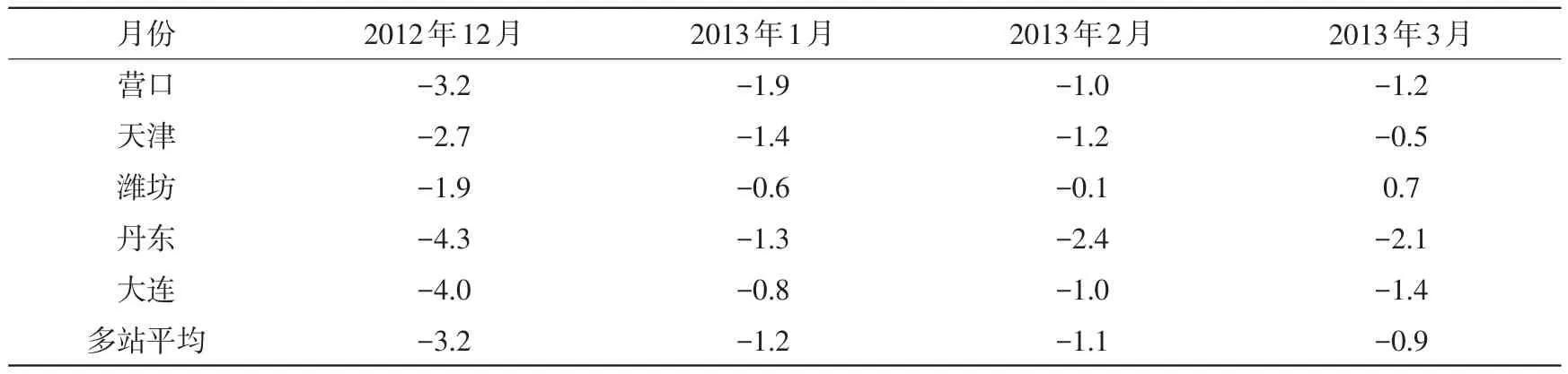

2012年12月渤海沿岸整體氣溫較常年明顯偏低,距平為-3.2℃;2013年1月渤海沿岸整體氣溫較常年偏低,距平為-1.2℃;2013年2月渤海沿岸整體氣溫較常年偏低,距平為-1.1℃;2013年3月渤海沿岸整體氣溫較常年偏低,距平為-0.9℃。

2.2 初冰期

2012—2013年冬季初冰日為2012年12月4日,較常年提前。12月6日,衛星遙感監測到遼東灣首次出現大面積浮冰,海冰范圍10 n mile。自12月7日發布該年度冬季逐日海冰數值預報。12月8日渤海灣初冰,12月9日萊州灣初冰。12月10日,JZ9-3平臺附近海域初冰,較去年初冰日提前5天;JZ20-2平臺附近海域初冰,較去年初冰日提前15天。12月下旬冷空氣活動頻繁,遼東灣冰情發展迅速,12月23日、26日遼東灣海冰范圍兩次達到41 n mile。12月遼東灣最大海冰范圍41 n mile是近十年來同期的次高值,略低于2004年12月的43 n mile。

2.3 盛冰期

2013年1月上旬至2月下旬前期,遼東灣海冰維持較大范圍,冰厚較大,是冰情最嚴重的時期,該年度遼東灣盛冰期長達52天,較常年偏長。1月16日遼東灣海冰范圍達到69 n mile,國家海洋預報臺發布遼東灣海冰藍色警報。1月17日,遼東灣海冰范圍62 n mile,萊州灣海冰范圍28 n mile,均達到藍色警報標準。1月下旬,渤海冰情維持穩定,遼東灣海冰范圍較大,1月22—27日發布遼東灣海冰藍色警報。

表1 2012—2013年冬季渤海沿岸各站氣溫距平(單位/℃)

2月7日受強冷空氣影響,遼東灣冰情迅速發展,海冰范圍達到77 n mile,較前一日增長20 n mile,國家海洋預報臺發布遼東灣海冰黃色警報,啟動海冰災害Ⅲ級應急響應。2月7—22日,遼東灣維持較大海冰范圍,發布海冰黃色警報16期。2013年2月8日是該年度遼東灣冰情最嚴重的一天,海冰范圍達到89 n mile,海冰分布面積23041 km2,最大冰厚45 cm。

2.4 融冰期

2013年1月下旬渤海南部氣溫回升,萊州灣首先進入融冰期;2月中旬渤海灣進入融冰期。2月23日隨著遼東灣海域氣溫持續回升,海冰面積有所減小,遼東灣灣底及東岸海域出現大面積水區,海冰厚度及密集度明顯減小,國家海洋預報臺將海冰黃色警報降為藍色,遼東灣進入融冰期。2月25日遼東灣灣底及東岸海域的水區面積進一步增大,海冰密集度不足七成,國家海洋預報臺解除遼東灣海冰藍色警報。

2月下旬至3月上旬前期,遼東灣維持較大海冰范圍,3月4日之后海冰融化迅速,3月4日—3月6日短短2天遼東灣海冰范圍從40 n mile驟減至19 n mile,3月上旬后期至中旬,伴隨氣溫的穩步回升,遼東灣海冰繼續消融,海冰覆蓋面積大幅縮減,冰厚和冰密集度持續減小。3月20日整個預報海域全部終冰。

2.5 冰情特點

通過對渤海海冰增長和消融過程以及各海區嚴重冰期冰情的綜合分析,該年度冬季渤海冰情總體上較常年偏重,冰情主要特點如下:

(1)初冰日為2012年12月4日,終冰日為2013年3月20日,冰期長達106天,較常年偏長。

(2)初冰期冰情發展速度快、分布范圍廣。12月下旬冷空氣活動頻繁,遼東灣冰情發展迅速,12月遼東灣最大海冰范圍是近十年來同期的次高值。

(3)遼東灣冰情較常年偏重,渤海灣、萊州灣冰情接近常年。2013年1月上旬至2月下旬前期,遼東灣海冰維持較大范圍,最大冰厚達到45 cm,是冰情最嚴重的時期,該年度冬季遼東灣盛冰期長達52天,較常年偏長。

(4)遼東灣西岸冰情較常年偏重,東岸冰情較常年偏輕。融冰期遼東灣出現局部差異,遼東灣灣底及東岸海域出現大面積的水區,融化迅速。

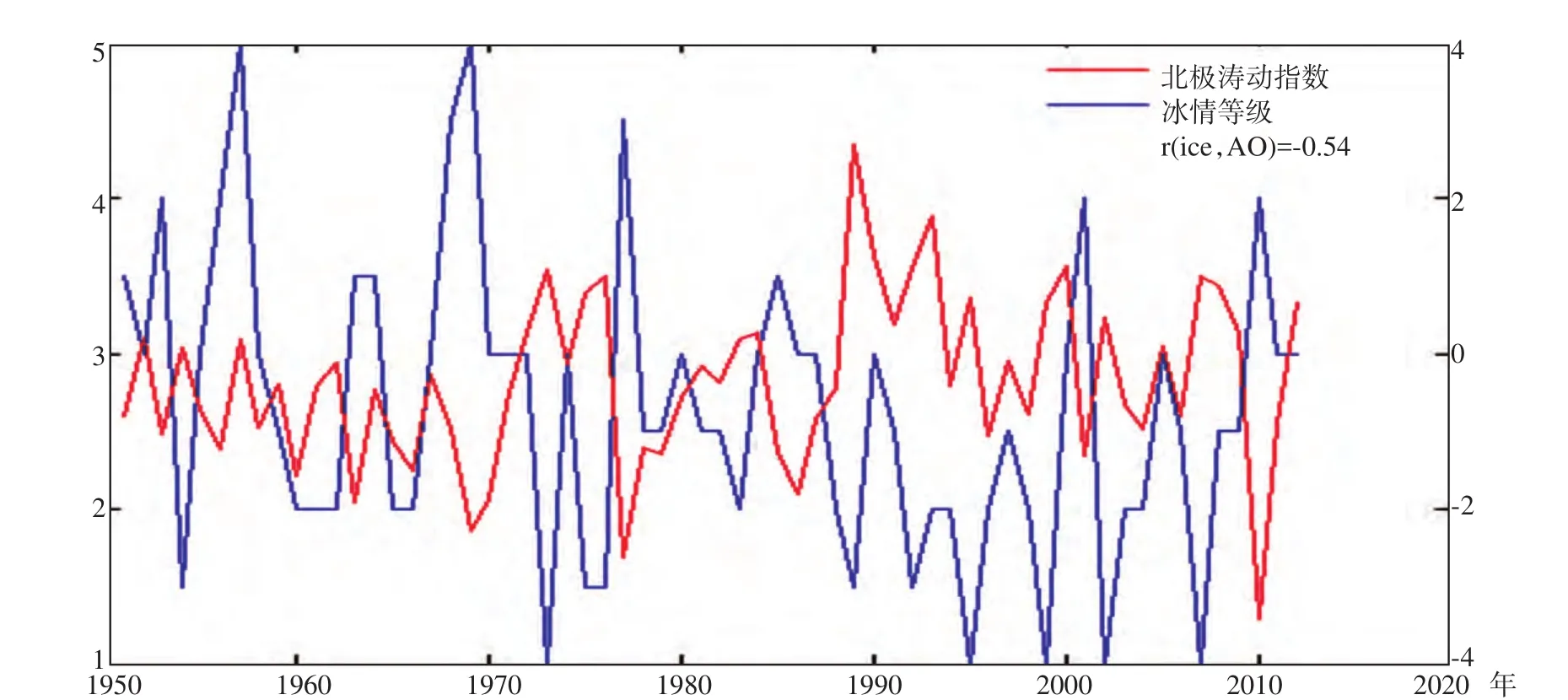

2012—2013年冬季遼東灣逐日海冰范圍與近三年對比見圖1,該年度冰情總體上較2010—2011年和2011—2012年(常冰年,3.0級)偏重,較2009—2010年(偏重冰年,4.0級)偏輕。渤海冰情等級與冬季北極濤動指數存在負相關關系(見圖2),2012—2013年冬季,北極濤動指數維持明顯的負位相[7],有利于極地冷空氣南下影響歐亞大陸中高緯地區;西伯利亞高壓強度呈現前冬強后冬弱的特點,共有10次明顯的冷空氣活動影響我國,較常年同期略偏多[8];太陽黑子相對數處于峰值前期[9];近年來氣候變暖引發北極海冰大幅消減[10],造成歐亞大陸極端冷事件頻發[11],以上幾點可能是導致該年度冬季渤海冰情較常年偏重的主要因素。

3 海冰數值預報結果與客觀檢驗

3.1 海冰數值預報

3.1.1 業務化海冰數值預報模式簡介

圖1 2012—2013年冬季遼東灣逐日海冰范圍與近三年對比

圖2 渤海冰情等級與冬季北極濤動指數的相關關系

業務化海冰數值模式采用國家海洋環境預報中心根據海冰熱力學、動力學和流變學原理,結合渤海的水文、氣象和冰情特點[5],模擬渤海海冰漂移、堆積、增長和消融等過程。2012—2013年冬季的渤海海冰數值預報,首先提取HY-1B和MODIS遙感圖像的海冰信息作為數值預報初始場的基礎資料,通過人機結合的海冰反演系統,補充海上平臺雷達監測、鲅魚圈和白沙灣雷達監測、海洋站觀測及海洋調查等資料,通過多源資料同化分析,得到客觀化的冰厚和密集度的數值初始場。將數值天氣預報模式與海冰數值模式聯接,由氣象模式提供風應力、氣溫、濕度、感熱和潛熱通量的預報場作為海冰模式的強迫場。建立業務化渤海海冰數值預報系統,數值產品包括:l—5天的冰厚、冰密集度、冰外緣線和冰速等。模式空間分辨率為6.0′×6.0′,經緯度網格,計算范圍為 37.0—41.0°N 和117.5—127.0°E之間的渤海和黃海北部海域。

3.1.2 數值預報實例

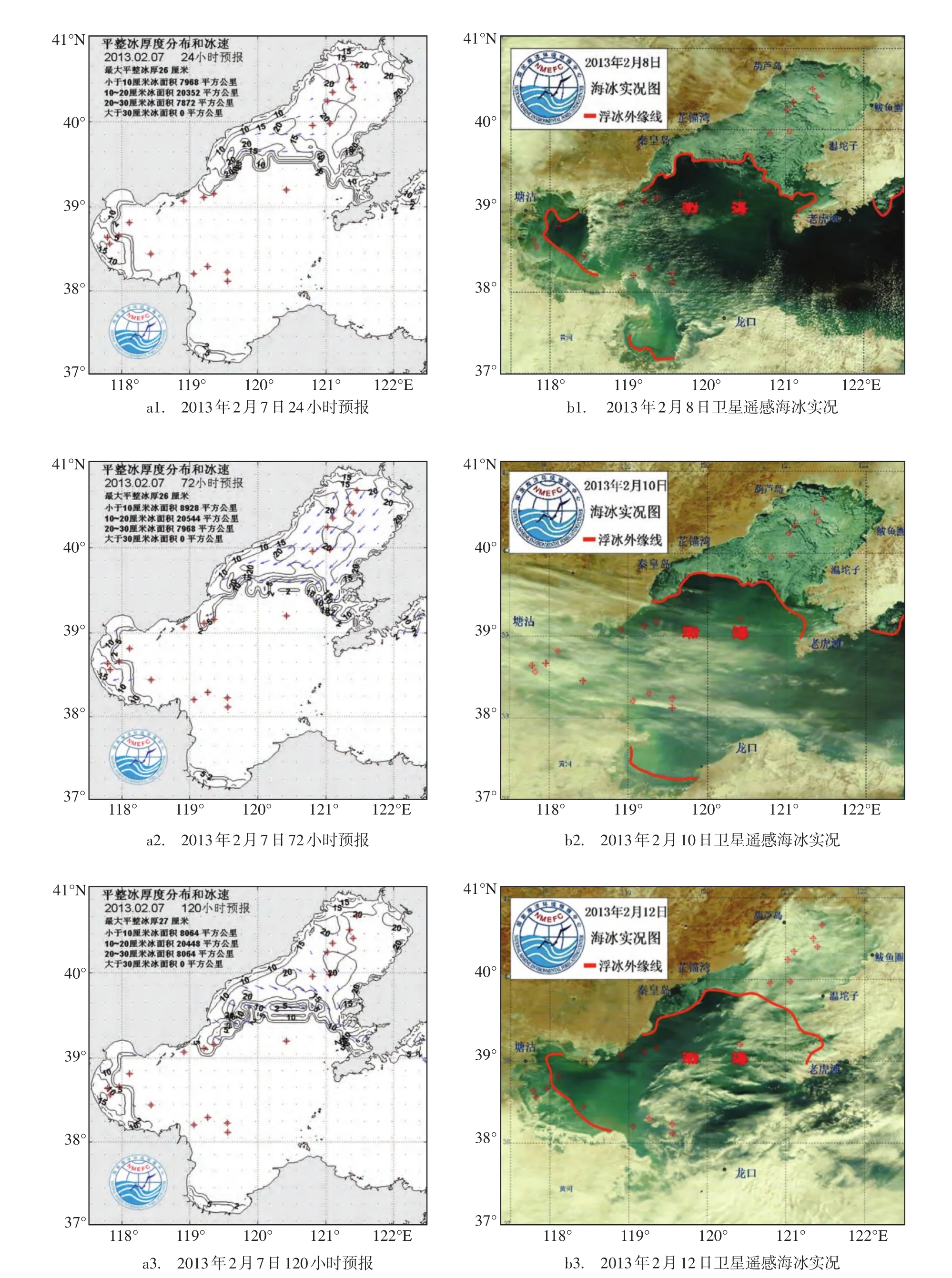

2012—2013年冬季海冰數值預報實例見圖3:a1—a3為2013年2月7日的未來1天、3天、5天的海冰數值預報結果;b1—b3為衛星遙感2013年2月8日、10日、12日的渤海海冰實況圖像。數值預報海冰范圍、冰厚等要素與海冰實況對比顯示,1—5天數值預報結果與實況符合較好。

3.2 海冰數值預報客觀檢驗

3.2.1 客觀檢驗方法

為客觀評價海冰數值預報精度,對2012—2013年海冰數值預報結果進行客觀檢驗。檢驗結果為改進海冰數值模式,完善數值預報初值系統,提高海冰預報精度提供科學依據。數值預報結果的檢驗內容包括冰厚均方根誤差、海冰外緣線平均誤差、冰厚和冰外緣線的預報保證率。

圖3 2012—2013年冬季渤海海冰數值預報實例

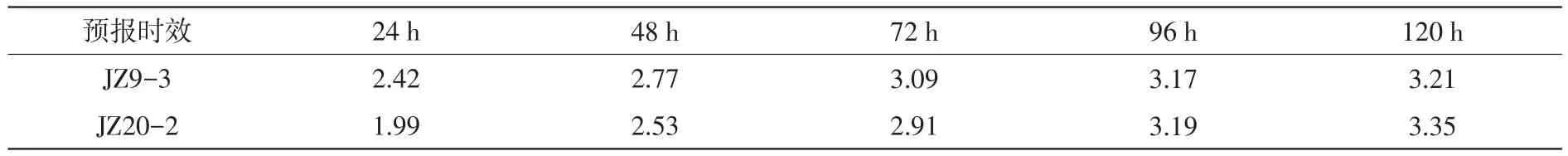

表2 2012—2013年冬季1—5天海冰數值預報客觀檢驗結果

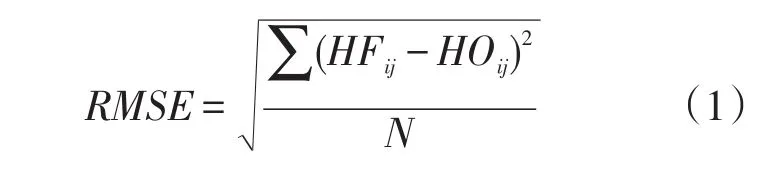

表3 2012—2013年冬季JZ9-3和JZ20-2平臺1—5天冰厚預報平均誤差(單位/cm)

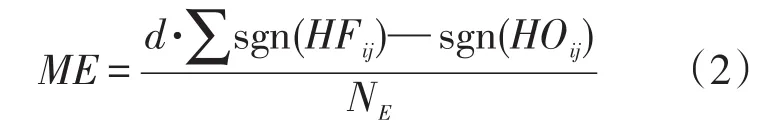

(1)冰厚均方根誤差(RMSE)

式(1)中,N為海冰覆蓋格點總數,HOij和HFij分別表示冰厚的觀測和預報值,其中冰厚的觀測值采用的是遼東灣JZ9-3和JZ20-2平臺的現場觀測數據。

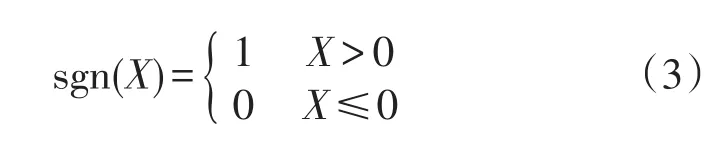

(2)海冰外緣線平均誤差(ME)

式(2)中,NE表示冰-水邊界的格點總數,d為計算格點的面積平方根。

(3)冰厚、冰外緣線預報保證率GR(η)

式(3)中,Fc為預報誤差標準,其中,冰厚RMSE的Fc=5 cm;冰外緣線ME的Fc=5 n mile(9.3 km),如果預報誤差小于等于預報誤差標準,即F≤Fc,即認為預報結果滿足預報標準,于是定義預報保證率為:

式(4)中,N為預報個例總數,即樣本數。

3.2.2 客觀檢驗結果

應用上述客觀檢驗方法,對2012—2013年冬季海冰數值預報結果進行檢驗。不同預報時效海冰數值預報客觀檢驗結果見表2,JZ9-3和JZ20-2平臺的冰厚預報檢驗結果見表3。結果表明,2012—2013年冬季客觀檢驗3天的冰外緣線預報誤差小于等于9.3 km和冰厚預報誤差小于等于5 cm的預報保證率分別為73.1%和71.0%,滿足海冰業務化預報的精度指標;JZ9-3和JZ20-2平臺5天的冰厚預報誤差分別為3.21 cm和3.35 cm,預報結果與現場海冰實況符合較好。

2012—2013年冬季逐日海冰數值預報在不同預報時效的冰厚誤差和冰外緣線誤差見圖4—5。各預報時效冰外緣線誤差的逐日演變曲線表明,盛冰期的冰外緣線預報結果與海冰實況符合較好,預報誤差較小;初冰期和融冰期尤其是冰情轉折期的冰外緣線預報誤差較大。主要原因是在冰情轉折期,海洋、大氣的動力和熱力共同作用下,冰水交界線位置變動頻繁[12],準確預報海冰外緣線存在難度。各預報時效冰厚誤差的逐日演變曲線表明,冰厚預報誤差隨著預報時效的延長而增加,24—72 h冰厚預報結果與海冰實況符合較好,預報誤差較小;96—120 h冰厚預報誤差較大。

4 小區域高精度海冰數值模式

為了進一步防止和減輕海冰災害,保障冬季渤海海上安全生產,需要精確預報工程作業點及鄰近海域的海冰厚度、冰密集度、冰速以及危險冰塊的漂移軌跡。由于中尺度海冰預報模式分辨率較低,難以滿足其精度要求,當前急需開發適用于港口及工程作業點的小區域高精度海冰數值預報模型,以滿足海上安全生產作業的需求。根據工程作業點小區域冰情預報特點,通過對不同海冰模式的分析比較,確定利用較為成熟的彈-粘-塑性海冰模式[13]對工程作業點區域海冰進行數值模擬。該預報模式主要有以下特點:

圖4 2012—2013年冬季逐日24—120 h冰外緣線預報誤差(單位/km)

圖5 2012—2013年冬季逐日24—120 h冰厚預報誤差(單位/cm)

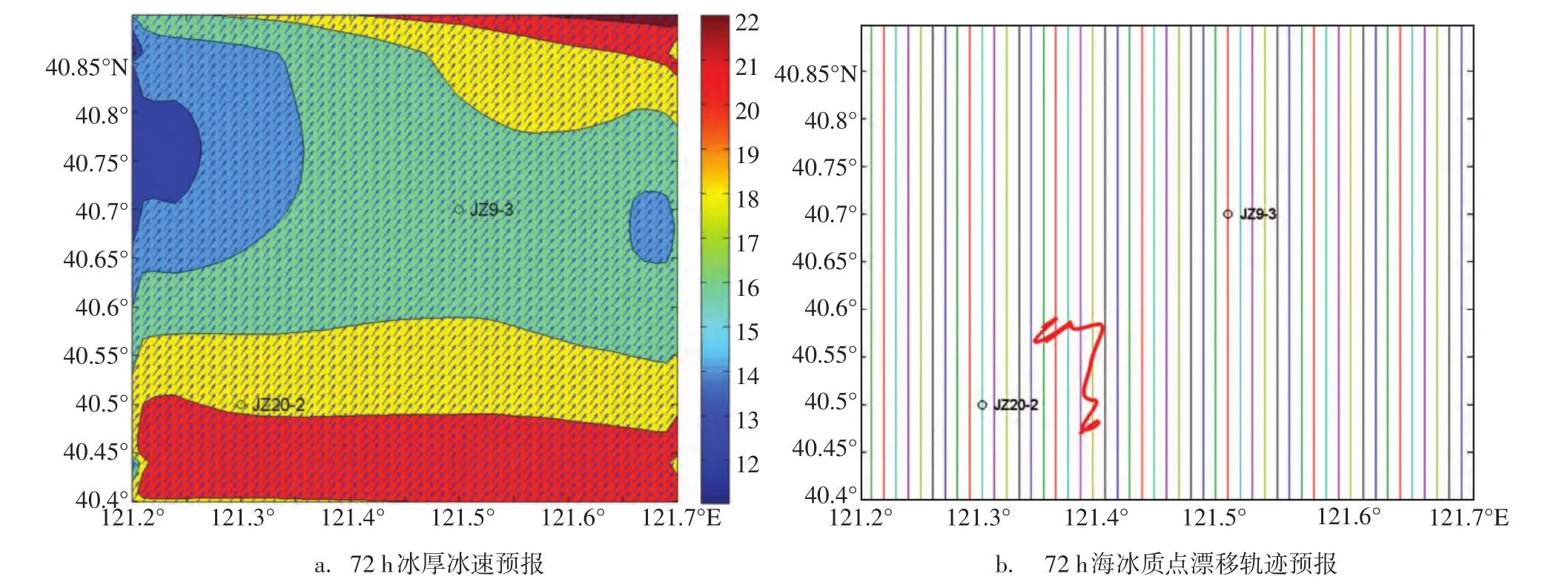

圖6 JZ9-3、JZ20-2平臺附近海域海冰數值預報(2013/02/08)

(1)考慮了海冰的彈性作用。因為對于小尺度海冰,彈性效應較為明顯,應充分考慮海冰在小應變和小應變率條件下的彈性力學行為[14],以提高海冰動力學的計算精度;

(2)對短時間的變化反映更為迅速和準確;

(3)分辨率較高,能更為準確地預報工程作業點區域海冰環境參數;

(4)利用嵌套技術解決小區域模式開邊界問題;

(5)利用拉格朗日-歐拉方法,建立了二階精度的冰塊漂移路徑模式;

小區域高精度海冰數值預報實例見圖6,模式空間分辨率為0.01?×0.01?,經緯度網格,模擬區域為JZ9-3、JZ20-2平臺附近海域(40.4°—40.9°N,121.2°—121.7°E)。

5 結語

通過對渤海海冰增長和消融過程以及各海區嚴重冰期冰情的綜合分析,2012—2013年冬季冰情總體上較常年偏重。冰情的主要特點是:冰期106天,較常年偏長;初冰期冰情發展速度快、分布范圍廣;盛冰期遼東灣冰情較常年偏重,維持較大海冰范圍和冰厚;融冰期遼東灣出現局部差異,遼東灣灣底及東岸海域出現大面積水區,融化迅速;渤海灣、萊州灣冰情接近常年。

該年度冬季自2012年12月7日—2013年3月12日,共發布逐日渤海海冰數值預報96期。1—5天的海冰數值預報結果與海冰實況符合較好,冰厚和冰外緣線的預報保證率均滿足海冰業務化預報的精度指標。

針對海上生產需求研發的小區域高精度海冰數值模式預報結果合理,對工程作業區域具有較好的預報能力,對保障冬季海上生產安全發揮了積極作用。

通過對預報產品的客觀檢驗,我們總結了目前業務化運行模式存在的不足和亟需解決的主要問題。如在延長報預報時效的同時保證預報準確率的問題,其關鍵在于發展制約著海冰預報精度的海面氣象要素場(風、溫、濕)的精確預報和應用。另外,目前海冰數值預報冰厚和密集度初始場主要通過衛星遙感反演獲取,由于海洋觀測資料逐年增加,岸站監測、平臺監測、雷達監測、現場調查等數據越來越豐富,同化技術的發展是有效利用多種實測數據、提高海冰初始場準確性的前提。隨著衛星監測數據的日益豐富,多源衛星海冰數據的融合分析也是我們需要解決的問題之一。

[1]包澄瀾.海冰災害及預報[M].北京:海洋出版社,1991,137-139.

[2]國家海洋局.2010年中國海洋災害公報[R].2011.

[3]吳輝碇.海冰客觀分型、四維同化和數值預報產品的研制(1991-1995)[R].北京:國家海洋環境預報中心,1995,276-320.

[4]白珊,吳輝碇.渤海的海冰數值預報[J].氣象學報,1998,56(2):139-152.

[5]劉欽政,劉煜,白珊,等.2002-2003渤海海冰數值預報[J].海洋預報,2003,20(3):60-67.

[6]劉煜,吳輝碇,張占海,等.基于質點-網格模式的海冰厚度變化過程數值模擬[J].海洋學報,2006,28(2):14-21.

[7]NOAA.Daily AO Index[EB/OL].[2013-03-21].http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index.

[8]國家氣候中心.東亞季風監測簡報[R].2013.

[9]NASA.Solar Cycle Prediction[R].2013.

[10]國家氣候中心.全球重大災害性天氣氣候事件[R].2013.

[11]Zhao J P,Cao Y,Shi J X.Core region of Arctic Oscillation and the main atmospheric events impact on the Arctic[J].Geophys Res Lett,2006,33(22):doi:10.1029/2006GL027590.

[12]劉煜,白珊,李春花,等.2005-2006年冬季渤海海冰數值預報[J].海洋預報,2006,23(S):1-10.

[13]Hunke E C,Dukowicz J K.An Elastic-Viscous-Plastic Model for Sea Ice Dynamics[J].J Phys Oceanogr,1997,27(9):1849-1867.

[14]季順迎,岳前進,姚征.渤海海冰動力學中的粘彈塑性本構模型[J].水科學進展,2002,13(5):599-604.