時代的文化自信與藝術表達

畢育輝+曾雨林

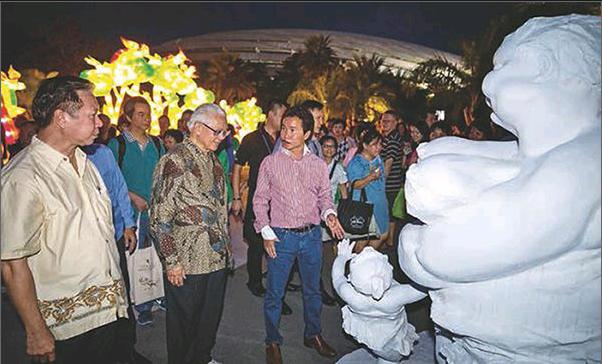

從以上所論角度來審視,國內知名雕塑家許鴻飛創作出的“肥女”系列雕塑藝術形象,則是一種當下文化自信的典型寫照。近些年來,這些具有象征意味及顛覆性美感的雕塑藝術形象在國內外引起了廣泛關注、熱議和贊賞,特別是在澳大利亞、意大利、法國等地巡展,被譽為在藝術上“刷新了中國印象”,更體現出中國“文化輸出的新覺醒”。他的作品尤其在海外贏得了高度的尊敬,無論是在巴黎盧浮宮,還是在意大利米開朗基羅的家鄉托斯卡納市,許鴻飛及其巡展的“肥女”雕塑都被尊崇為真正的藝術大家和普受歡迎的藝術作品。所到之處,無論是海外華人華僑還是當地群眾,他們歡樂地同展覽的作品合影,并且自發地揮動著中國國旗,向來自中國的藝術家和作品親切致意。

這些作品不僅表達了一位中青年藝術家內心的藝術追求,也從一個側面展現出當下中國的文化自信。這種自信是基于中國當下經濟、社會、文化生活綜合面的現實狀態,以及改革開放發展到新時期,文藝創造尋求新的蛻變這一時代需要而產生的。可以說,任何思想形態和藝術精神都不可以凌空超越歷史的承啟規律,它們應是時代吐故納新的結果。同時,這種文化自信所形成的藝術成果,反過來又能對時代的藝術走向或價值脈絡的梳理產生積極的影響。文化自信與藝術成果是相輔相成的。

欣賞許鴻飛創作的“肥女”系列雕塑作品,沒有人會反對或懷疑這是一種以個體自信展現時代自信的藝術表達。“肥女”是一種藝術形象,是一種被放大的、融入了當代人健康價值取向、敢于展示自我、突出個體地位的藝術載體和精神符號。

近代中國自鴉片戰爭以來,歷經辛亥革命、抗戰圖存,到新中國成立后的曲折坎坷,這些經歷在一直以來的文藝創作中,似乎都留下了苦難美學或歷史英雄主義等宏大敘事的烙印。文藝作品所表現的藝術形象要么是置于高高舞臺上,要么是置于“神壇”中。在過去一段相當長的時間里,這些承載著社會主流價值觀的形象被創作者集體無意識中塑造成高高在上的面孔,讓人有種可望而不可即的感覺。他們什么時候該走下來,走進民眾,走進平凡的生活中?這也許是當下藝術工作者不得不思考的問題。

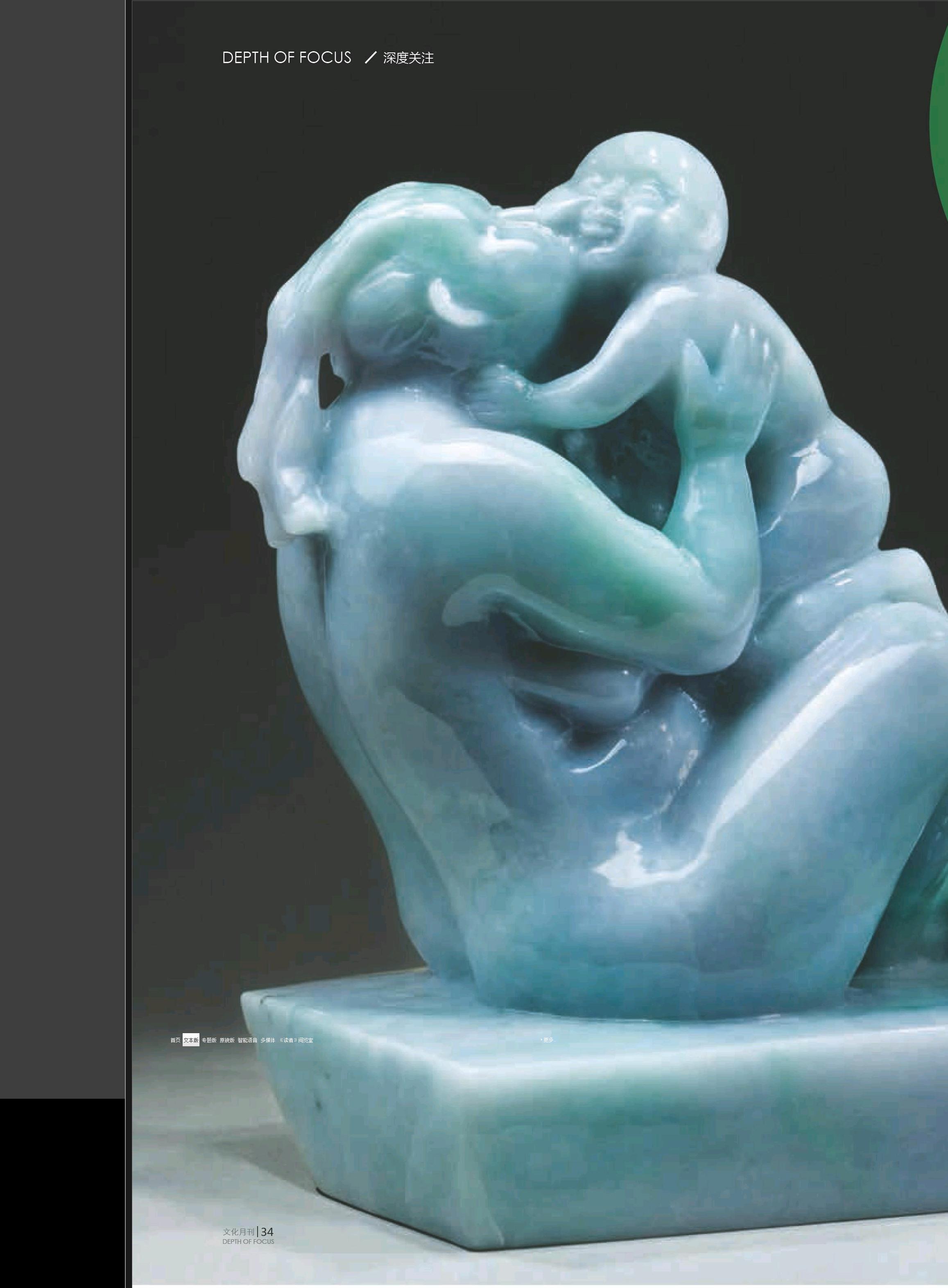

在這一方面許鴻飛無疑是一位大膽的嘗試者,他孜孜不倦地嘗試著讓這些藝術形象走下殿堂。他以雕塑這一藝術形式,塑造了一系列引起受眾共鳴并為之振奮的藝術形象,讓雕塑這種藝術門類從昔日的神袛和英雄的紀念碑式的“神壇”上走下來,更加貼近自然,走進民眾。許鴻飛用十多年時間進行探索與追求,他找到了一種“肥女”表現符號,使之成為個人的藝術風格,并借此闡述自己的藝術理念。不難看出他在向藝術創作慣性思維說“不”。縱觀他的作品,大都是以“肥女”為形象的普通民眾的日常生活情景,舉重、拔河、打球、騎車、趕豬、吹號、嬉戲、親昵、擁抱、睡覺、吹笛、梳妝、偃仰、跳舞、閱讀、醉酒、逗蟲、摳腳、撓癢、小憩、夏困、耳語……許鴻飛雕刻刀下的胖女們,彌漫著濃郁的生活氣息。在姿態上,有的張開雙臂仰望藍天,有的捏著一枝春天的綠葉,有的做著愛情的春夢,有的輕松自若,讓秋風掀起裙擺,讓自己像瑪麗蓮·夢露那樣盡情展示出肢體的美麗……情趣盎然。許鴻飛賦予了這些群體藝術形象以尊嚴和自信。他是在以一種頗具哲學意味的雕塑語言重新詮釋一種美學范式。這種美是豐盈之美、自然之美、陽光健康之美、生命之美。說到底,這是一種自信的美。通過藝術形式去展現作者及其作品的自信情緒,也是一種文化自信的彰顯,爾這種文化自信也正是當下中國急需的一種價值取向和文化情懷。

其實,以雕塑為代表的藝術創造不僅僅是藝術家的個人行為,它也關乎全社會的文化意識。雕塑家在創作時,會不知不覺地將國家情緒、民族情感、民族文化和個人對生活的理解把握滲入到創作之中,更會打上文化哲學的烙印,也會有抽象思維和形象思維的運用。當那些所創作的作品具有了一定的形式后,便產生了審美客體,物理客體呈現為審美客體,在這個過程中,藝術家一定會融入他深層的關于藝術哲學的領悟。

許鴻飛說:“這些年我做了或趕豬、或拔河、或騎車、或聊天、或運動等題材的作品,這些都是我在生活的瞬間看到的,我在這些可愛的胖女性身上發現她們豐沛的生命之美。她們胖而健康,她們胖而自信,她們胖而快樂。‘胖在我看來只是外在的視覺,內在的生命力和精神力才是美的關鍵所在。我們傳統文化中有一些珍貴的東西在年輕人身上已經看不到了,這令人嘆息。”

當下有的文藝工作者的創作缺乏文化自信,呈現出一些不是自覺走向文化自強而是盲目造成文化自弱的現象。他們可以顛覆經典作品,將這些人文精神和道德情操的典型藝術形象進行肆意解構甚至丑化。也有人背棄民族優秀美學傳統,背棄民族美學的引領精神,舍棄民族美學的評價標準,產生一些花眼亂心、傷神蒙智的現象和作品。因而說,任何急功近利,操之過急,都會有悖于文化發展的規律,都是文化不自信的表現。文化自信,歸根到底,就是要以充分的自信力為國家和民族營造出一種健康向上、繁榮興旺的文化生態環境,而許鴻飛正是朝著這個方向努力著,他的創作和藝術行為,無不流露出強烈的文化自信。

以自重、自信的堅定信念,堅持傳承、借鑒、弘揚,以博大的胸襟面對今天的世界文化潮流,是中國當代雕塑發展之路。毋庸置疑,民族傳統文化融入當下社會現實的思考,乃是當代中國雕塑藝術創作不可或缺的思想主骨。從這個層面來看許鴻飛的藝術創作,很明顯感受到一個藝術家在塑造形象的過程中,內心盈溢著的人文情懷。這就是一種哲學思考。其實,哲學離不開藝術,藝術更離不開哲學。哲學不單單是哲學家的事,哲學和所有人的生活都有關系。

一個時代的文藝創作是這個時代主流文化思潮的顯現。溫克爾曼(J.J.Winckelman,1717——1768)在評價古希臘藝術特點時說:“希臘杰作有一種普通和主要的特點,這便是高貴的單純和靜穆的偉大。正如海水表面波濤洶涌,但深處總是靜止一樣,希臘藝術所塑的形象,在一切劇烈情感中都表現出一種偉大和平衡的心靈。”同樣,賈戈梅蒂、布朗庫西的雕塑藝術與存在主義的哲學思潮是形質的對應,因為,雕塑在其生命體驗與對世界的宏觀認識方面已切入到時代精神的主動脈,藝術家的作品往往反映出他的哲學觀。許鴻飛的作品不可避免地也具有他的哲學思辨的表達。

個體的創造力是時代和社會創造力的縮影。許鴻飛的成果,也是當下中國文化自信的藝術呈現。中國的傳統雕塑扎根于中華民族深厚的文化土壤之中,伴隨數千年來各民族文化藝術的發展不斷演變和提高,最終形成了融匯著整個中華民族的文化素養、審美意識、思維方式、美學思想和哲學思想的完整藝術體系。

每一個時代的藝術都必然帶有那一個時代的特征,這一時代特征并非是后人的概括和總結,它是時代所賦予它的特定的面貌。秦始皇統一六國,稱霸天下,秦兵馬俑雕塑以他那雄壯的氣勢,表現了一個統一的中央大國的開拓與豪邁精神。漢武大帝時期的大將霍去病勇猛善戰,死后以祁連山形式為墓葬,其墓旁的石刻“馬踏匈奴”代表了一個時代的精神,成為一個時代的紀念碑。

雕塑作品的整體風貌同樣是一個時代的社會風貌的反映。雕塑作品是有時代的限定性的,通過雕塑作品,我們能夠窺見當時社會的一種審美取向與文化精神。反之,一個積極進取、朝氣蓬勃、奮發向上、開放包容的時代必然也能夠產生優秀的藝術作品。一個有著健康精神的雕塑作品也必然能夠有著更為長久的藝術生命活力。

自去年以來,許鴻飛雕塑作品在澳洲、歐洲各國的巡展所引起的巨大轟動是一個印證,西方人從他的藝術作品中看到了當下中國自信的精神風貌。當我們國家上下都喊著要提高文化自信和文化自覺的口號時,許鴻飛這個為人低調的南方藝術家又先人一步,以一個藝術家的自信和藝術形象的自信,走出國門,讓西方的民眾感受中國文化的創造力和中國人的自信心。