糖皮質激素治療內分泌疾病的臨床研究

李素紅

內分泌疾病是臨床上內科中比較常見的疾病。目前, 臨床上對于這種疾病的發病機制還不是很明確且沒有比較好的根治方法[1]。為了探討糖皮質激素內分泌疾病中的臨床治療效果。對在本院接收治療的80例內分泌疾病患者入院資料進行分析, 分析報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 對在本院接收治療的80例內分泌疾病患者入院資料進行分析, 實驗中, 男47例, 女33例, 患者年齡39~84歲, 平均年齡(48.4±1.5)歲。患者中, 18例患者原發性腎上腺皮質功能減退癥, 25例為腎上腺疾病患者, 12例患者腎上腺增生癥, 15例為腎上腺皮質功能減退癥, 10例糖皮質類固醇反應性醛固酮增多癥患者。

1.2 治療方法 患者入院后, 醫護人員對患者進行全面檢查, 必要時對患者進行輔助檢查, 如:心肺功能、體溫等。對照組采用常規方法治療, 實驗組采用糖皮質激素治療, 醫護人員根據實驗組患者不同癥狀進行治療, 對于原發性腎上腺皮質衰退患者口服氫化考的松, 患者每天早晨服用15 mg,晚上服用5 mg;對于一些先天性腎上腺增生患者醫護人員給患者服用20 mg潑尼松進行治療(早、晚各1次);對于甲狀腺功能亢進患者實驗中使用糖皮質激素進行治療(綜合性治療方法), 并服用200 mg氫化考的松;亞急性甲狀腺炎患者服用15 mg潑尼松(患者早晨服用1次)[2]。

1.3 統計學方法 實驗中, 對患者治療過程中搜集和記錄的數據全部采用SPSS13.0軟件進行分析。計量資料以均數±標準差 (±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。以 P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

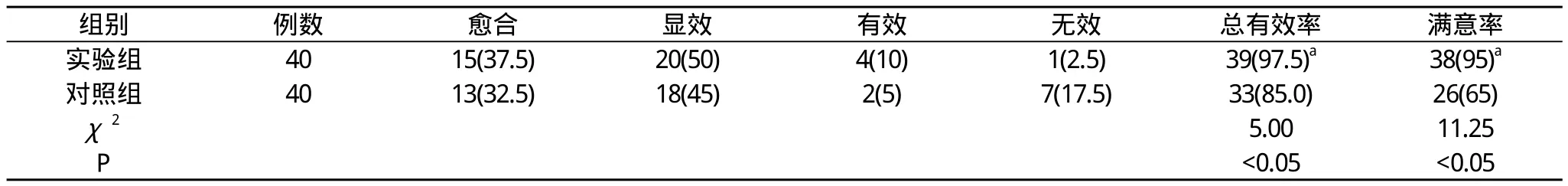

兩組患者治療效果對比 實驗組治療總有效率(95%)高于對照組(85%), 差異有統計學意義(P<0.05);實驗組對本院滿意度(95%)高于對照組(65%), 差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療效果對比 [n(%)]

3 討論

人體中存在很多具備內分泌功能物質, 如:垂體、腎上腺、甲狀腺等, 這些在人體中能夠在各種酶的催化作用下分泌激素, 并直接進入人體參與血液循環。而當某種物質分泌過少或者過多時平衡將會被打破, 出現相應的病理生理變化。目前, 對于這些疾病臨床上并沒有理想的治療方法, 傳統方法主要以藥物治療為主, 并且效果較差。因此, 臨床上探討有效的治療方法顯得至關重要。

而糖皮質激素從大的角度來說屬于甾體激素, 這種激素具有調節人體糖、脂肪等功能, 同時它還具有抑制免疫、抗炎、抗感染作用而在內分泌疾病中使用較多[3]。

但是, 醫護人員在對患者治療時要根據患者的實際情況進行治療, 對于病情比較嚴重的患者可以適當的增加劑量,當患者臨床癥狀有所緩解后再恢復常用量。對于糖皮質類固醇反應性醛固酮增多癥患者而言, 患者患病后會出現高血壓, 低鉀血癥等。此時, 醫護人員可以根據患者實際情況使用地塞米松來治療。但是, 在使用地塞米松時要控制好患者的用量, 避免患者長期用藥而引起骨質疏松。因此, 患者在使用地塞米松時, 醫護人員要控制好患者的用量和給藥方式[3]。實驗中, 實驗組治療總有效率(95%)高于對照組(85%)(P<0.05);實驗組治療后對本院比較滿意, 滿意度為(95%)高于對照組(65%)(P<0.05)。

但是, 糖皮質激素在全身應用治療中會引發并發癥和各種不良反應。病毒感染導致的自身免疫性疾病是其驅急性甲狀腺炎主要發病原因, 因此可根據病情輕重選用如阿司匹林以及糖皮質激素等非甾體類抗炎藥進行治療。此外, 對于其他內分泌疾病而言, 臨床上采用糖皮質激素治療其臨床效果和并發癥還不是很明確, 還需要大量的臨床試驗去驗證。但是, 有理由相信隨著醫療技術的不斷發展糖皮質激素將會在更寬廣的領域發揮作用。

綜上所述, 糖皮質激素在內科疾病中效果較好, 能夠改善患者癥狀, 緩解患者病情, 值得推廣使用。

[1]趙可輝, 劉翠紅, 王珺.長期聯合吸入糖皮質激素及長效β2受體激動劑對慢性阻塞性肺疾病患者肺功能的影響.臨床薈萃, 2010 (14): 1267-1269.

[2]蔡顯斌, 田明慶.吸入型糖皮質激素治療COPD療效觀察.現代中西醫結合雜志, 2010, 19(34):4420-4421.

[3]王瑛, 李美珠.持續吸入小劑量糖皮質激素治療小兒哮喘的療效及對生長發育、骨代謝影響的觀察.中國實用兒科雜志,2011, 13(7):1443-1445.