發現仰韶背后的故事安特生與瑪利亞

文 圖 / 楊拴朝

仰韶村遺址遠眺

1921年仰韶文化的發現,在中國乃至世界考古學史上都產生了重大影響,但這其中關于安特生是如何發現仰韶遺址的,國內相關資料的記載就顯得相對簡單而一筆帶過。我們在對仰韶文化發現的背景資料進行研究時,意外發現在瑞典哥德堡保存的100多年前瑞典傳教士在河南澠池記錄下的大量珍貴資料。這些資料記述了1896年至1942年間,發生在中國豫西地區令人心酸而又震撼的往事,其中就包括安特生與傳教士之間的交往以及在發現仰韶遺址過程中不為人知的曲折故事。為了揭開這些塵封百年新見資料背后的故事,中瑞兩國的有關人士分頭在兩地探訪,隨著研究探訪工作的深入,竟拉開了傳奇故事的序幕!

事情的機緣要從2011年說起,在當年11月的“仰韶文化發現九十周年”紀念大會上,我們有幸請到瑞典畫家楊涵松(Janeric Johanson),為大會做一個以展現中瑞文化友誼為主題的畫展。他在澠池期間了解到他的瑞典同鄉安特生,在中國考古界影響之大、地位之高,進而對仰韶文化也產生了濃厚的興趣。他不時地問起安特生在澠池期間的故事,并很疑惑安特生究竟怎么從遙遠的北歐來到這么偏僻的豫西山村。我們告訴他,安特生受聘于當時的北洋政府,是來替中國政府找鐵礦的。至于他為什么來到澠池,據現有的資料只知道在1918年底,安特生第一次去仰韶村;1920年深秋,安特生再次派地質調查所劉長山到澠池縣仰韶村尋找“龍骨”,同時還命其攜帶著調查所已發現的石器標本,目的是展示給當地村民,尋找更多的石器線索,除此之外,我們并不知曉太多的細節。我個人推測很可能與當時在豫西地區的瑞典傳教士們有很大的關系,但可惜缺乏相關的資料,不知在瑞典是否能找到一些線索。也許是這番話在楊涵松先生的心中留下了很深的印記,回國后他就開始著手尋找這方面的資料。

第二年9月,楊涵松先生從瑞典發來的郵件稱找到一位當年在澠池工作的瑞典傳教士的資料了,他叫古斯塔夫 阿道夫 斯托哈默(Gustaf Adolfs Staihammar),是1904年去的澠池,并在那里工作了16年,另外還找到了他當時寄往瑞典的一批信件。楊涵松還說:“如果我們能進一步研究那段歷史,可能對仰韶文化會很有意義,如果有機會跟你進一步詳談,或許整個事件會更清晰。”我當時沒想到在大洋彼岸的瑞典能傳來如此讓人振奮的消息,于是馬上回復他說:“得知你在探尋安特生發現仰韶文化的背景資料中,做了大量的工作,我們非常感動,也深表欽佩。關于你了解的內容,非常重要,希望你在方便的時候多走訪,把了解的東西記錄下來,采訪的人要拍成照片,特別是斯托哈默的日記,最好復印或影印出來,要做到每句話都有出處,有證據,這樣才有意義。你了解到的這段故事,可能會引起中國考古界的興趣。”

楊涵松很快又按圖索驥找到瑞典的一個基督教組織,這正是在100年前向澠池派遣傳教士的組織,雖然名字改了,但是至今仍然存在。通過該組織,我們知道了曾在澠池工作過的其他傳教士們的信息。這其中就包括本文的主人公彼德森 瑪麗亞(Pettersen Maria)女士。在他們提供的資料和線索中,竟又找到了斯托哈默的外孫女凱琳女士,她繼承了斯托哈默的遺產,其中有兩個大箱子,里面裝的是在澠池工作期間留下來的信件資料。經過凱琳女士的整理發現,這些資料主要由四部分組成:一、斯托哈默在澠池工作期間與瑞典的來往信件;二、從斯托哈默1905年到澠池的第一天起,一直到1920年離開期間所寫的日記;三、當時基督教組織出版的《秦地》雜志,一年24期;四、斯托哈默在這十多年工作中所拍的照片。當斯托哈默的外孫女凱琳女士得到這些遺產時也不知所措,不知道該怎么處理這些東西,她曾嘗試著聯系一些博物館和媒體,但沒有一家對此感興趣。直到我們取得聯系后,她才明白這些資料的價值和意義。

瑞典傳教士斯托哈默(右一)年輕時在瑞典的照片

斯托哈默在澠池工作時的照片

斯托哈默在中國期間的日記和信件

青年時期的瑪利亞

當聽到這個好消息時,我簡直欣喜若狂。在仔細閱讀了楊涵松先生傳過來的部分資料和照片,得知安特生發現仰韶文化背后和瑞典傳教士彼德森 瑪麗亞結下不解之緣和一個鮮活而又感人的故事。

1840年鴉片戰爭以后,瑞典的基督教組織陸續向中國派遣了大批傳教士。我們的主人公彼德森 瑪麗亞正是在這樣的背景之下來到中國。瑪利亞于1873年出生在瑞典西約特蘭的農民家庭,19歲成為基督教傳教士,1896年被派往中國做傳教工作。她起先在山西運城總部工作,1899年3月,瑪麗亞被派往河南新安縣做傳教工作。1900年,中國發生了義和團事件他們被迫外出避難。1902年,瑪麗亞和助手回到新安縣繼續她們的工作。她于1904年搬到了澠池居住,并與建立基督教福音堂的斯托哈默一家保持著密切的聯系。

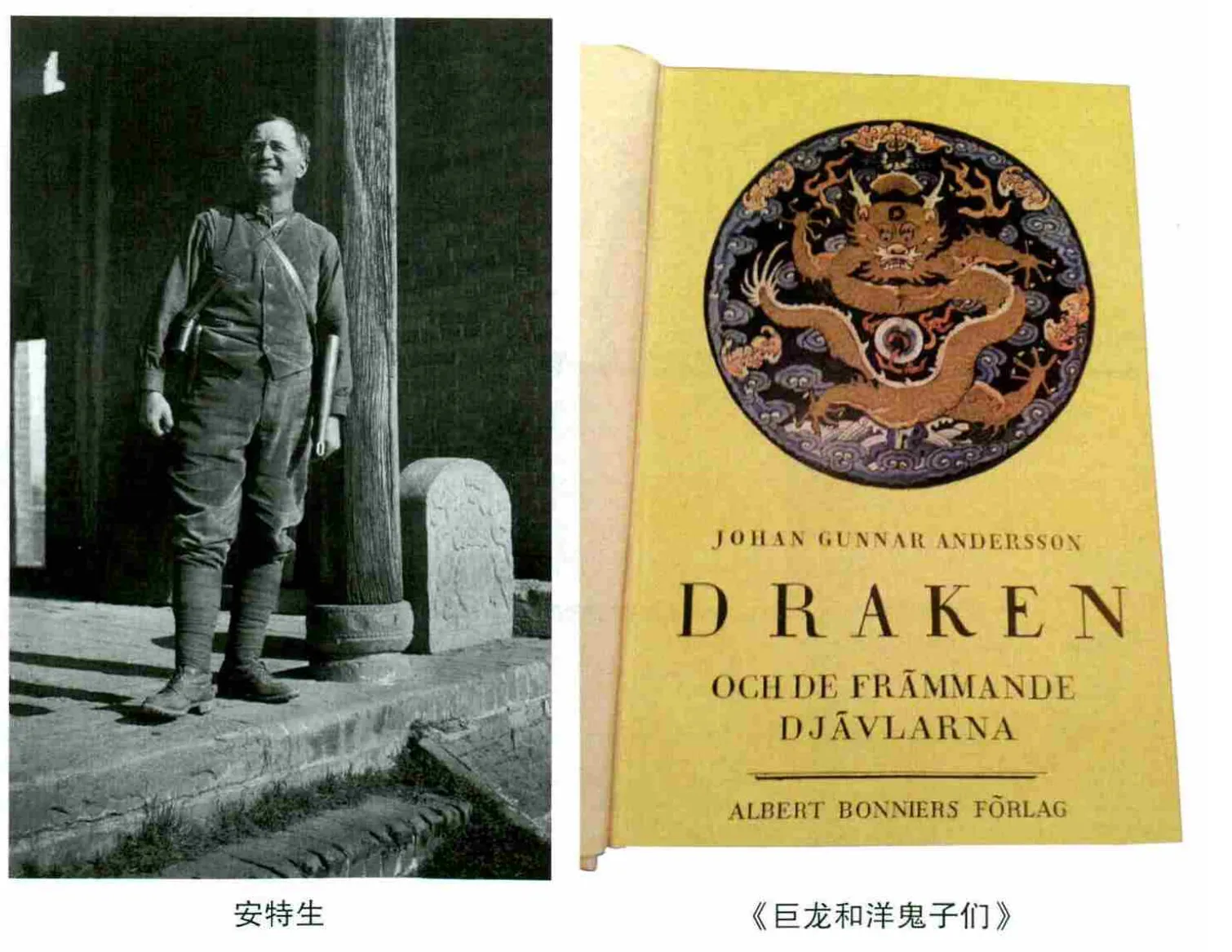

1917年春天,故事的另一主人公——當時受聘于北洋政府的安特生,坐火車前往洛陽。就在這趟火車上,他遇到了瑪麗亞。(安特生在他后來的著作《巨龍和洋鬼子們》中寫到“在貨車廂的盡頭,坐著一位衣著簡樸的西方婦女,有著一雙閃耀著善良和智慧的眼睛”)他們用英文互相道好并交談,安特生立即被瑪麗亞的氣質所折服。這是一次令安特生永生難忘的談話,一小時后,火車到了瑪麗亞工作的新安縣城,他們互留下地址告別。后來,瑪麗亞給他提供了古生物化石方面的信息,因此安特生就萌生了為瑞典博物館采集古生物化石的念頭,他向北洋政府農商部地質調查所負責人丁文江提出,由他在瑞典國內募集資金,然后用于在中國采集古生物化石,所采集的化石標本經學術研究后一半歸中國,一半捐給瑞典。1917年冬,中國當局批準了他的請求。隨后,瑞典方面成立了以王儲古斯塔夫 阿道夫(Gustaf Adolfs)任委員長的瑞典“中國委員會”,并先后提供了85萬瑞典克朗的資助。從此,安特生便開始致力于古生物化石的調查和采集。正是這項工作,把他引向了河南西部韶山腳下的仰韶村,這正是一個發現仰韶文化的前奏。

1918年11月29日,安特生第一次到新安縣城拜訪了瑪麗亞,他非常感謝瑪麗亞的幫助,并計劃在附近考察一天,希望能夠找到一些古生物化石。安特生聽說過這附近有強盜,就隨身攜帶了一把手槍防身。但是瑪麗亞說如果他跟著她一起走,必須把手槍放在家里。他們一整天徘徊在山區并穿過很多村莊,在旅途中瑪麗亞告訴安特生很多關于強盜們的故事。安特生覺得他們一直都被人監視,但是什么也沒發生。后來安特生曾告訴其他傳教士:“強盜們微笑著看著他,在新安只要和瑪麗亞一起到任何地方都是安全的。”之后,瑪麗亞推薦安特生到澠池一帶看看,他到達澠池后就住在斯托哈默創建的福音堂里。接待他的是瑞典傳教士師天澤和澠池知事胡玉藩。在他們的幫助下,安特生在澠池北部找到了更多的古生物化石。

1919年,安特生再次來到新安縣城看望瑪麗亞,當時整個河南省都處于饑荒之中。瑪麗亞和她的同事們投入到了救災工作中。一間新裝修的小孤兒院里安置了上百名的孩子。瑪麗亞幾乎沒有自己的空間,她的房間地板上睡滿了孩子。這一年,瑪麗亞因協助安特生發現古生物化石得到瑞典科學院授予的一枚銀質林奈獎章。

1921年,安特生先后兩次來到澠池,發現了舉世聞名的仰韶文化。開創了中國史前考古的先河,成就了他從一名地質學家向考古學家的華麗轉身,這期間當然不能不提到瑪麗亞的事跡。在1899年的一期《秦地》雜志中,曾兩次提到仰韶村,盡管上面記錄的只是兩個瑞典傳教士去仰韶村拜訪。但可見當時瑞典傳教士長期在澠池地區進行傳教活動,對包括仰韶村在內的地理環境非常了解。這和后來瑪麗亞給安特生提供的古生物化石線索是不是有必然的聯系呢?據記載那個古生物化石點,就離仰韶村不遠。可以說,如果安特生沒有和瑪麗亞那次在火車上的相遇,也許就會改寫或推遲仰韶文化被發現的歷史。相反,正是因為這次邂逅,成就了一個震驚世界的考古大發現的契機!安特生在他的《巨龍和洋鬼子們》一書中,用整整一章來描述對瑪麗亞的愛慕和敬佩。文章最后寫到:“親愛的瑪麗亞,當我看到你所做的一切,讓我對你大無畏的勇氣致敬,通過你無私的幫助那些無助的孩子,你和你的同工們受到了中國人民的尊敬。你的付出彌補了其他外國列強對中國人民犯下的種種罪行。”瑪麗亞一生未婚,她23歲來到中國,把美好青春奉獻給了多災多難的中國,一直到79歲時她才被迫離開中國,并在同年死于瑞典。

安特生在仰韶

仰韶村遺址第一次發現現場